POPULATION 465,628

hab. SUPERFICIE 682,569hect.

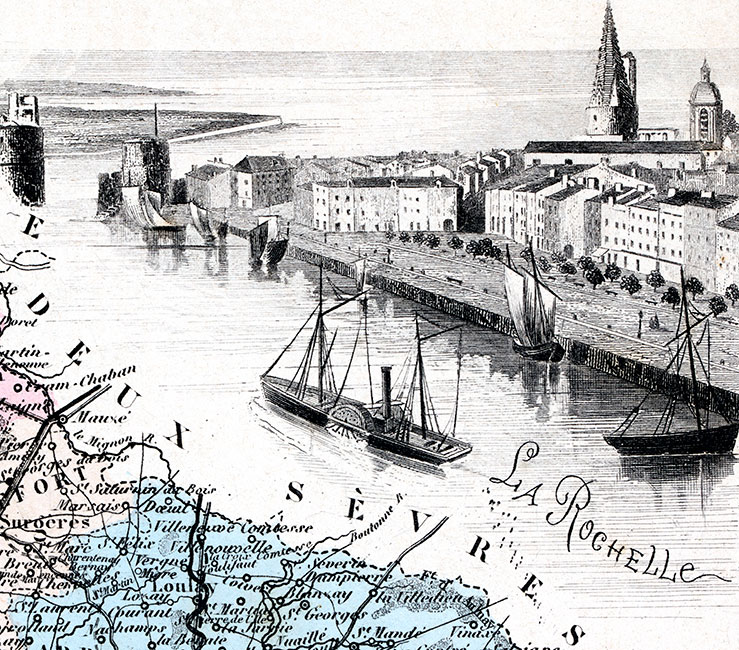

Chef-lieu : LA ROCHELLE, à 484 k. S. -O. de Paris

DIVISION ADMINISTRATIVE

Avant 1790, ce dép. faisait partie de la Saintonge, de l'Aunis et du Poitou. — Cour d'appel et Académie de Poitiers. — 18e Corps d'armée (Bordeaux) ; 9 pl. fortes. — 4e arrondissement maritime (Rochefort) ; 77 ports de mer. — 26e arrond. forestier. — Diocèse de l'évêché de La Rochelle ; églises consistor. calvinistes à La Rochelle. Saintes, La Tremblade..

6

ARRONDISS |

|

40

CANTONS. |

426

COMM. |

POPUL.

de l'arrondt. |

LA ROCHELLE

19,583 h. |

7 |

Ars (île de Ré), Courçon, La Jarrie, Marans, La Rochelle (2),

Saint-Martin (île de Ré). |

56 |

80,380 |

JONZAC

3,296 h. |

7 |

Archiac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu, Saint-Genis. |

120 |

78,281 |

MARENNES

4565 h. |

6 |

Le Château, Marennes, Royan, Saint-Agnant, Saint-Pierre, La Tremblade. |

34 |

53,120 |

ROCHEFORT

27,012 h. |

5 |

Aigrefeuille, Rochefort (2), Surgères, Tonnay-Charente. |

41 |

67,

116 |

SAINTES

13,725 h. |

8 |

Burie, Cozes, Gémozac, Pons, Saintes (2), Saint-Porchaire, Saujon. |

110 |

104,604 |

S'-JEAN-D'ANGéLY

7,172 h. |

7 |

Aulnay, Loulay, Matha, Saint-Hilaire, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Tonnay-Boutonne. |

120 |

82,127 |

Abrégé Historique

Saintes (Mediolanum) était la capitale des Santones, peuple celte. Rattachée à l'Aquitaine, elle avait pris rang parmi les cités civilisées et chrétiennes, lorsque les Wisigoths y substituèrent leur autorité à la domination romaine. La victoire de Vouiilé (507) donna tout le pays aux Franks ; mais ayant voulu défendre ses nouveaux conquérants, les débris de la race mérovingienne, il fut rudement châtié par Pépin (768). Sa position sur l'Océan le laissa sans défense contre les Normands, qui le couvrirent deux fois de ruines. Landry, qui venait d'être nommé comte, les laissa faire.

La Saintonge, en 950, fut incorporée au duché d'Aquitaine, par Guillaume Tète-d'Etoupes. Son petit-fils, Guillaume le Grand, l'inféoda à Foulques Néra, comte d'Anjou, qui n'en porta jamais le titre de seigneur ; mais Geoffroy-Martel, qui tenait à cette précieuse conquête, se la fit restituer, les armes à la main, à la bataille de Chef-Boutonne (1060). Dans le XIIe s., le second mariage d'AIiénor, héritière de l'Anjou et de l'Aquitaine, fit entrer la Saintonge dans le domaine des Plantagenets. Aliénor, qui se plaisait beaucoup dans cette province, s'illustra par la rédaction du code maritime, connu sous le titre de Rôles et Lois d'Oléron, qui devinrent le droit commun de la navigation à cette époque. L'arrêt de confiscation dont Jean-sans-Terre fut frappé, après le meurtre d'Arthur de Bretagne, fut le signal d'une longue lutte des Saintongeois contre la domination française. Sincèrement attachés aux Anglais, ils favorisèrent plusieurs fois leur débarquement ; La Rochelle ferma ses portes à Philippe-Auguste. En 1227, une puissante coalition entreprit de refouler les Français au delà de la Loire ; déjouée par l'énergie de Blanche de Castille, elle se reforma avec le concours de l'Angleterre et de l'Angoumois. S. Louis accourut et anéantit les rebelles à Taillebourg (1241). Après celte victoire, le roi, par des scrupules inexplicables, laissa l'étranger maître du sud de la Saintonge, ne se réservant que le territoire de St. -Jean-d'Angély. Cette faute fut fatale à la province. L'Anglais revendiqua ses anciennes possessions dès 1326, et la guerre, commencée par l'irruption des Bâtards, aventuriers gascons, se prolongea jusqu'en 1452 avec un caractère particulier d'acharnement. La Saintonge, cédée par le roi Jean, reconquise par Duguesclin, revint à l'état, après la mort de son dernier suzerain, Charles de Valois (1472).

Le début du XVIe s. fut marqué en Saintonge par l'établissement de la gabelle. Cet impôt souleva une explosion populaire que le connétable de Montmorency éteignit dans des flots de sang. La Saintonge n'embrassa qu'assez tard les idées de réforme ; elle fut pourtant le poste avancé du calvinisme, qui, en 1577, ne laissait plus qu'un refuge aux catholiques, Saintes. Malgré les défaites de Jarnac et de Moncontour, malgré la prise de La Rochelle après cinq mois de siège (1573), le parti protestant avait obtenu des concessions avantageuses, lorsque l'ambition des Guise ralluma la guerre en organisant la Ligue. Les catholiques reprirent partout un avantage marqué ; le roi de Navarre les battit à Coutras (1587), mais ils ne se soumirent au Béarnais qu'après sa conversion. Toutefois ces luttes religieuses, pour lesquelles la Saintonge s'était passionnée si vivement, n'étaient pas terminées ; elles devaient laisser au XVIIe s.

un terrible souvenir, le siège de La Rochelle (1628). — L'histoire moderne de la Charente-Inférieure n'a à enregistrer que l'incendie de notre flotte par les Anglais devant l'île d'Aix (1808) et l'embarquement de Napoléon sur le Bellérophon à Rochefort (1815).

BIOGRAPHIE

L'historien protestant Agrippa d'Aubigné ; Tallemant des Réaux, le malin chroniqueur des Historiettes ; le président Dupaty et son fils l'académicien Emm. Dupaty ; le tragédien Larive ; le voyageur Baudin ; le grand physicien Réaumur ; plusieurs naturalistes distingués, Lafaille, Quoy, Gaymard, Bonpland, Lesson ; le médecin Guillotin, savant modeste, qui eut le funeste honneur d'introduire en France la guillotine ; les amiraux la Galissonniere, Latouche-Tréville et Duperré, qui concourut à la prise d'Alger ; le conventionnel Billaud-Varennes ; enfin Dufaure, orateur consciencieux, ministre intègre.

STATISTIQUE

TOPOGRAPHIE. — Le dép. de la Charente-Inférieure est maritime ; il est situé à l'O., entre 45° 5'et 46° 22' de lat. N. Bornes : Vendée, Deux-Sèvres, Charente, Dordogne, Gironde ; et l'océan Atlantique. Il tire son nom de sa position physique sur le cours inférieur de la Charente, fl. qui le traverse de l'E. à l'O. — Pays bas et presque uniformément plat ; marais sur le littoral, côtes basses, mais offrant de belles rades et plus. bons ports à l'embouch. des fleuves. Iles de Ré, d'Oléron, de Madame et d'Aix. — Bassin de la Charente. Riv. princip. : Charente, Seudre, Mignon, Boutonne, Sèvre-Niortaise (navig. ) ; Tournay, Anteine, Né, Seugne, Larry. — Climat sain et tempéré, mais un peu vif sur le littoral. — Canaux : de Brouage, de Niort à La Rochelle. 9 Routes nat., 16 départ., 1 stratégique ; 10,100 ch. vicinaux. 8 phares et fanaux.

PRODUCTIONS. — Sols dominants : calcaire, riche terreau, pierreux, gravier, sablonneux. Sol généralem. fertile, excell. pâturages. — Pays agricole, maritime et d'exploitat. Excédant en céréales ; chanvre, moutarde, fèves. Les meilleurs vins (rouges de Saintes et de Chapniers, blancs de Chérac et de Surgères) ne sont que de bons vins d'ordinaire. élève de bétail assez considér. ; chevaux estimés ; moutons de race améliorée assez nombr. ; volaille en abondance ; abeilles. Pêche très-import., surtout d'huîtres et de sardines. Bois, 71,109 h. ; vignes, 111,682 h. — Exploitat. minérale : sel des marais salants, gypse, marne, pierre à chaux et à bâtir, terre à poterie et à creusets, tourbe. Le sel de ce dép. passe pour le meilleur de l'Europe ; les marais salants couvrent une étendue de 11,000 h., et produisent par an près de 1,200,000 q. m. Sources minérales à Archingeay, Pons, La Rouillasse, etc

INDUSTRIE ET COMMERCE. — L'Industrie est peu développée : eaux de-vie, lainages grossiers, savon, sucre de betterave, poterie, tuiles et creusets, préparat. de vinaigre et de criste marine confite ; fours à chaux, verreries, tanneries et mégisseries. Les eaux-de-vie (300,000 hectol. ) sont en génér. excell., surtout celles des vins blancs de la Charente, qui prennent le nom d'eaux-de-vie de « Cognac », et approchent de celles-ci en qualité, ainsi que celles de Saint-Jean-d'Angély, de La Rochelle et des îles de Ré et d'Oléron. — Le Commerce consiste en eaux-de-vie, sel, grains, vins, vinaigres, bois, bestiaux, huîtres, sardines, poterie, creusets, sucre, etc. — 590 Foires.

INSTRUCTION

PUBLIQUE. — 1 Lycée. — 2 Collèges. — 9 établ. secondaires libres. — 1 école normale d'Instituteurs. — 2 Cours normaux d'Institutrices. — 4 Pensionnats primaires. — écoles primaires : 322 de garçons, 299 de filles, 148 mixtes. — 2 Séminaires. — 3 Biblioth. publ. — 9 Sociétés savantes. — 2 écoles d'hydrographie.

VILLES PRINCIPALES

LA ROCHELLE, ch. -l., v. grande et bien bâtie, près de l'Océan. Rues droites et larges, quelques-unes garnies de portiques. Le port est divisé en trois parties : l'avant-port, qui s'étend assez loin vers la mer ; le havre, entouré de quais superbes, et le bassin ; les bâtim. de 400 t. peuvent y entrer et y rester à flot. La ville est défendue par des fortificat., ouvr. de Vauban, et par plus. tours. On remarque l'Hôtel de Ville, qui date de la Renaissance ; l'Arsenal, la Bourse, le Mail. Comm. d'eaux-de-vie, de vins, de sels, de fers et de salaisons ; transactions avec la Norvège, pêcherie de Terre-Neuve.

Voir les autres gravures et textes sur La Rochelle au 19ème siècle

JONZAC, s. la Seugne, est l'entrepôt des grains et vins du pays.

MARENNES, v. riche et commerç., entourée de marais coupés de canaux, aurait acquis une gr. import. sans l'insalubrité de son climat. Gr. comm. de sel, de bons vins rouges et blancs, et surtout d'huîtres renommées.

ROCHEFORT, à 16 k. de l'Océan, s. la Charente. Ville toute moderne, dont les rues sont régul. et bien bâties, défendue par des bastions et les forts de l'embouch. du fl. Le port, très-vaste, peut contenir, à marée basse, des vaisseaux de haut bord ; onze cales reçoivent les bâtim. en construct. Parmi les édif. : le nouvel Hôpital, l'Arsenal, la Fonderie de canons. — Rochefort date du XIe s. ; le port a été creusé en 1666.

SAINTES, anc. v., s. une mont. baignée par la Charente. — L'église, surmontée d'une belle tour gothique ; l'anc. Palais épiscopal ; la Biblioth. On y voit aussi les restes d'un arc de triomphe élevé à Germanicus, un amphithéâtre presque aussi grand que celui de Nîmes, un cirque, un aqueduc et plus, autres débris antiques. — Anc. capit. de la Saintonge.

SAINT-JEAN-D'ANGELY, s. la Boutonne, se recommande par les deux sièges mémorables qu'il soutint pour la foi protestante, l'un contre Charles IX, en 1569, et l'autre contre Louis XIII, en 1621.

Citons encore : les îles d'Aix, que l'on peut regarder comme une pl. de guerre ; de Ré, entourés de récifs et peuplée de pécheurs, et d'Oléron, la plus importante, riche en vins et en salines. |

![]()