Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau

(collection personnelle).

AIGUES-MORTES, Rhodanusia, Aquœ Mortuce, jolie petite ville, Gard (Languedoc), chef-lieu de canton, arrondissement, et à 36 km de Nîmes, 737 km de Paris pour la taxe des lettres. Cure, Bureau de poste. Population 3,393 habitants. — Terrain d’alluvions et de tourbes. — Aigues-Mortes a un phare de 20 m. de hauteur et de 20 km de portée, varié par éclats de 4 minutes en 4 minutes, placé sur le môle Nord-Oouest Grau-du-Roi. Latitude 43° 32’, longitude1° 48’.

Autrefois diocèse de Nîmes, parlement de Toulouse, intendance de Montpellier, justice royale, amirauté, bureau des gabelles, et cinq grosses fermes, gouvernement particulier, une paroisse, couvent de capucins et de frères mineurs.

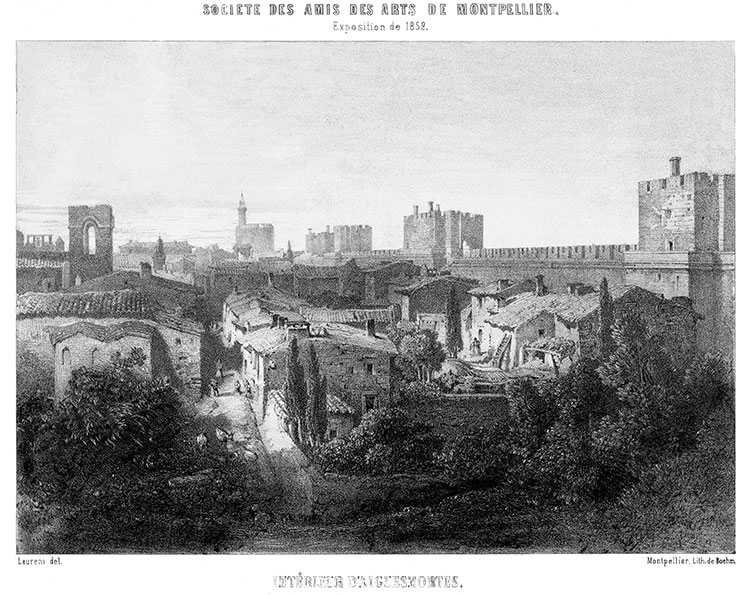

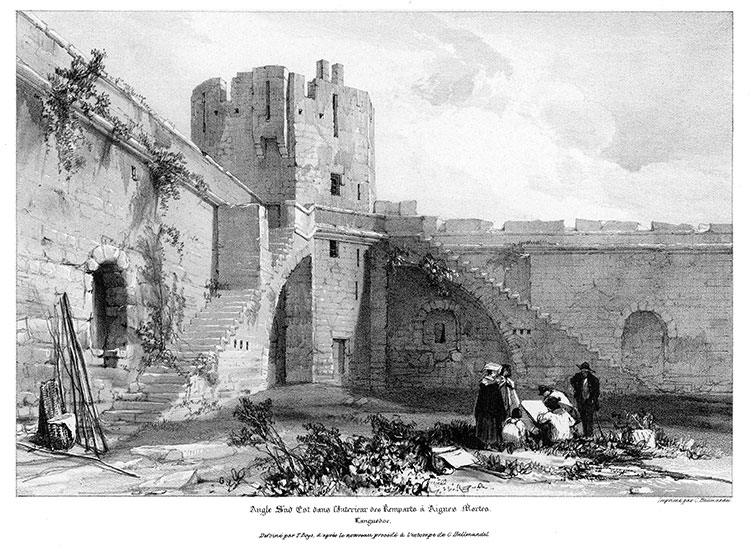

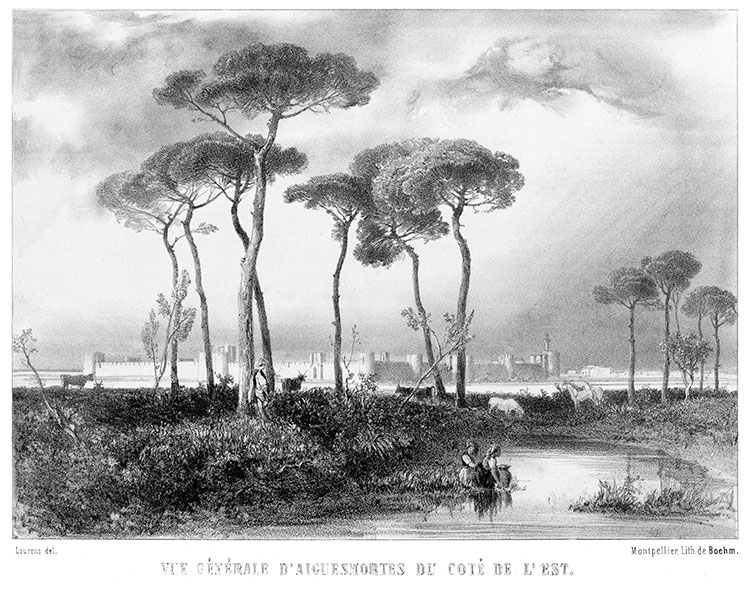

Vue intérieure d'Aigues-Mortes vers 1850

Dessin de Jean-Joseph-Bonaventure Laurens, numérisé et conservé à la BNF

Histoire

La ville d’Aigues-Mortes doit son origine à une abbaye de bénédictins, du nom de Psalmodi, détruite par les Sarrasins vers l’année 725, et rebâtie par Charlemagne en 788. Près de là était la tour de Métafère, forteresse autour de laquelle se groupèrent quelques maisons, dont la réunion forma dans la suite une bourgade qui ne tarda pas à recevoir son nom des eaux mortes environnantes. Aigues-Mortes obtint une charte de commune en 1246.

En 1248, Saint Louis acquit des moines de Psalmodi cette ville naissante, en fit restaurer le port, y rassembla une flotte nombreuse, et s’y embarqua le 25 août pour la Palestine. Des écrivains célèbres ont avancé que la mer baignait alors les murs d’Aigues-Mortes ; mais il est aujourd’hui démontré qu’au siècle de Saint Louis la mer était déjà resserrée dans ses limites actuelles, et que la ville se trouvait alors, comme aujourd’hui, à 4 kilomètres environ du rivage. Ce qui a pu produire l’erreur dans laquelle sont tombés la plupart des auteurs qui ont décrit la position d’Aigues-Mortes, c’est qu’il existe en face du Grau-Louis une vaste rade susceptible de recevoir une flotte nombreuse, où mouillèrent sans doute la plus grande partie des vaisseaux de l’expédition de saint Louis, et où les pilotes viennent encore de nos jours chercher un abri contre la fureur des flots ; mais ce n’était point-là ce qu’on appelait le port d’Aigues-Mortes. Ce port existait sous les murs de la ville. Lorsque les navires voulaient y remonter, ils entraient par le Grau-Louis dans le Canal-Vieil, qu’ils suivaient jusqu’à la Grande-Roubine, et de là, par une ouverture qui subsiste encore, mais qui s’est beaucoup rétrécie, pénétraient dans l’Etang-de-la-Ville, qui baigne la partie méridionale d’Aigues-Mortes, et qui était alors très large, très profond, et formait le véritable port.

Le 1er juillet 1270, Saint Louis s’embarqua une seconde fois à Aigues-Mortes pour une nouvelle croisade ; le 25 août suivant, il expira au milieu des ruines de Carthage, exprimant le désir que son successeur fît entourer de remparts la ville d’Aigues-Mortes, ce qui fut exécuté sous le règne de Philippe le Hardi.

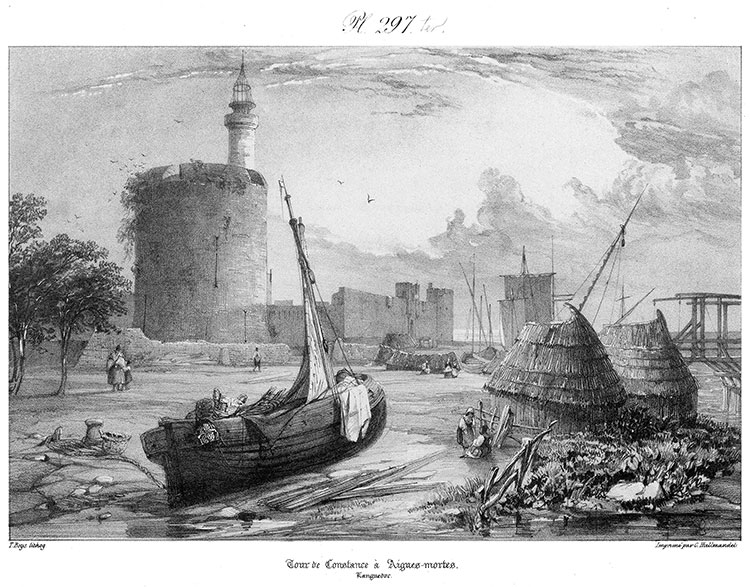

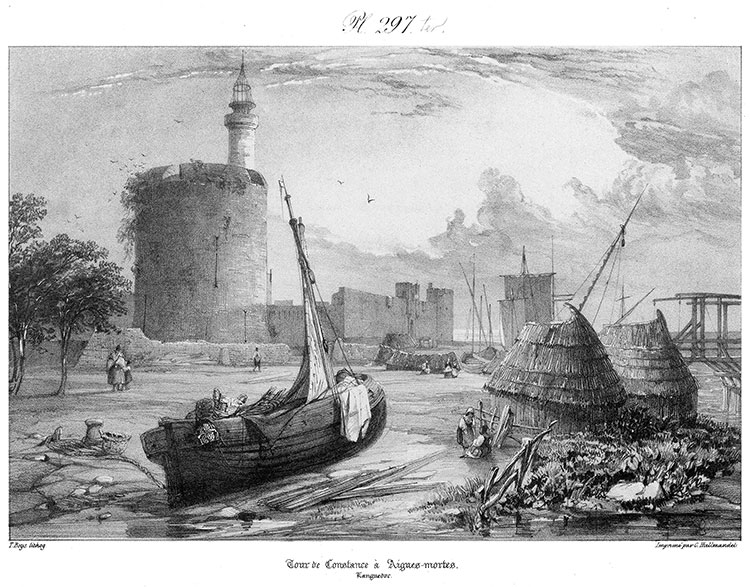

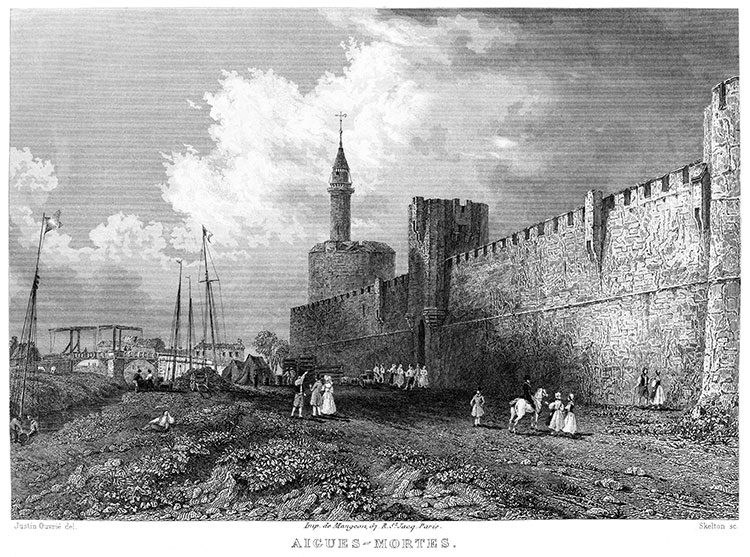

Barque et cahutes devant la Tour Constance d'Aigues-Mortes vers 1850

Lithographie de Thomas Shotter Boys, numérisé et conservé à la BNF

Pendant près d’un siècle après la mort de saint Louis, le port d’Aigues-Mortes fut dans l’état le plus florissant ; chaque jour voyait entrer dans son enceinte les navires de toutes les nations commerçantes ; mais, vers le milieu du XIVe siècle, les sables en encombrèrent tellement l’entrée, qu’il devint impossible aux vaisseaux d’y aborder. Le roi Jean y fit faire, en 1363, de grandes réparations, qui furent bientôt détruites par les sédiments qu’apportaient la mer et le Rhône. En peu de temps, toutes les communications furent encore fermées ; la navigation intérieure cessa, et les navires étrangers, contraints de s’arrêter sur la plage, où ils restaient exposés aux déprédations des pirates, allèrent chercher ailleurs un port plus assuré.

De nouveaux travaux furent entrepris sous le règne de Charles VI, mais ils ne purent ramener la vie et l’activité dans cette ville, qui, entourée d’eaux croupissantes dont les miasmes délétères occasionnaient les plus funestes maladies, se dépeupla peu à peu et devint presque déserte. De nouvelles réparations furent exécutées sous les règnes de François Ier, de Henri IV et de Louis XIII ; c’est à ce dernier monarque que l’on est redevable de l’ouverture du Grau-du-Roi, regardé actuellement comme le port d’Aigues-Mortes.

Sous le règne de Napoléon, si remarquable par l’exécution de grands travaux d’utilité publique, on entreprit de restaurer le port d’Aigues-Mortes : on se proposait d’abord de recreuser le Grau-du-Roi, ainsi que le canal de la Grande-Roubine, et de construire ensuite, à la jonction de ce canal et de ceux de la Radelle, de Beaucaire et du Bourgidou, un vaste bassin bordé de quais, dans lequel se seraient réunis les bâtiments de mer, et où ils auraient pu commodément déposer leur cargaison et recevoir leur chargement. Ces travaux, dont la dépense était évaluée à 695,140 francs, furent mis en adjudication en 1810, et les entrepreneurs s’engageaient à les terminer de 1816 à 1817 ; mais on s’est borné jusqu’ici à l’entretien du Grau et du canal.

Toutefois une nouvelle source de prospérité pour Aigues-Mortes fut créée en 1811, par l’achèvement du canal de Beaucaire.

Aigues-Mortes n’a maintenant un port qu’à l’aide du canal appelé la Grande-Robine ; il aboutit à un chenal qui s’avance de quelques mètres dans la Méditerranée, et qui porte le nom de Grau d’Aigues-Mortes. La Robine a de 40 à 45 m. de largeur et environ 3 m. de profondeur dans le milieu de son lit. Des chaussées en terre, revêtues solidement, le bordent des deux côtés. La profondeur de l’eau à l’entrée du chenal est d’environ 4 m.

Vers la fin du malheureux règne de Charles VI, les Bourguignons, auxquels il ne restait plus dans le Languedoc que les places de Sommières et d’Aigues-Mortes, entreprirent de résister dans cette dernière ville au sénéchal de Beaucaire, qui avait reçu l’ordre d’en faire le siège. La place, pourvue d’abondantes provisions et défendue par des remparts qui redoutaient peu les assauts, tenait depuis plus de cinq mois, lorsque, dans une nuit de la fin de janvier 1421, la garnison fût surprise par les assiégeants, auxquels s’étaient joints les habitants, et passée au fil de l’épée. Les cadavres étaient si nombreux qu’on prit le parti, pour éviter le pernicieux effet de leur putréfaction, de les entasser sous des monceaux de sel, dans une des tours de la ville, qui porte encore aujourd’hui le nom de Tour des Bourguignons. C’est de là qu’est venue l’épithète de Bourguignon salé.

Après la trêve de Nice, François Ier et Charles-Quint eurent une entrevue à Aigues-Mortes, en 1538. Dans les guerres de religion, cette ville passa plus d’une fois de la domination des réformés à celle des catholiques ; ces derniers y furent presque tous égorgés, et leurs maisons livrées au pillage par leurs adversaires, le 12 janvier 1575. Après la paix de 1576, les calvinistes obtinrent Aigues-Mortes et Beaucaire pour places de sûreté.

Avant la révolution, cette ville était exempte de tous péages et impôts de ville et de province, de la taille, logements de gens de guerre, étapes, réparations de rivières, chaussées, chemins, digues, etc. ; elle avait en outre le droit de prendre tous les ans aux salines de Peccais, francs et quittes de tous droits de gabelle, trente gros muids de sel, ou 4,320 minots.

Lors de la terrible inondation du mois d’octobre 1840, la ville d’Aigues-Mortes servit de refuge aux habitants des faubourgs et des campagnes environnantes ; on parvint à se garantir entièrement de l’invasion des eaux, en fermant les portes et en les terrassant, et la solidité des murs résista aux efforts de l’eau, qui baignait les remparts jusqu’à la hauteur de 3 m.

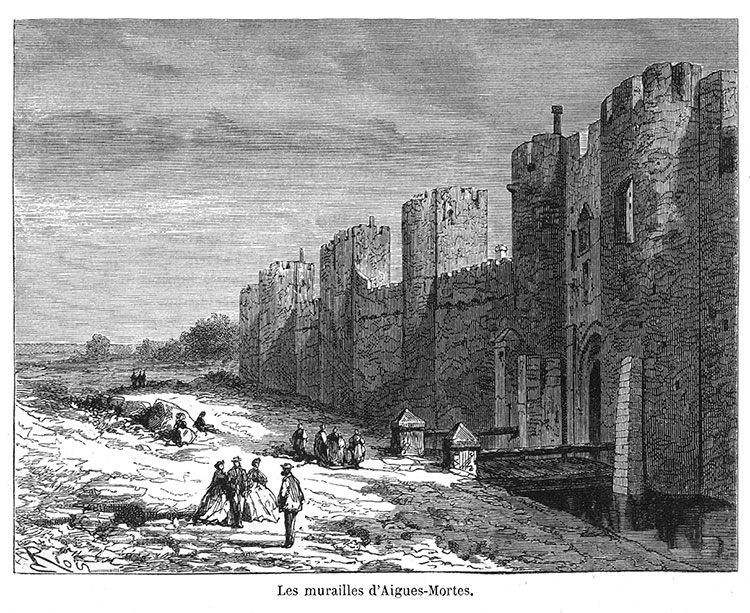

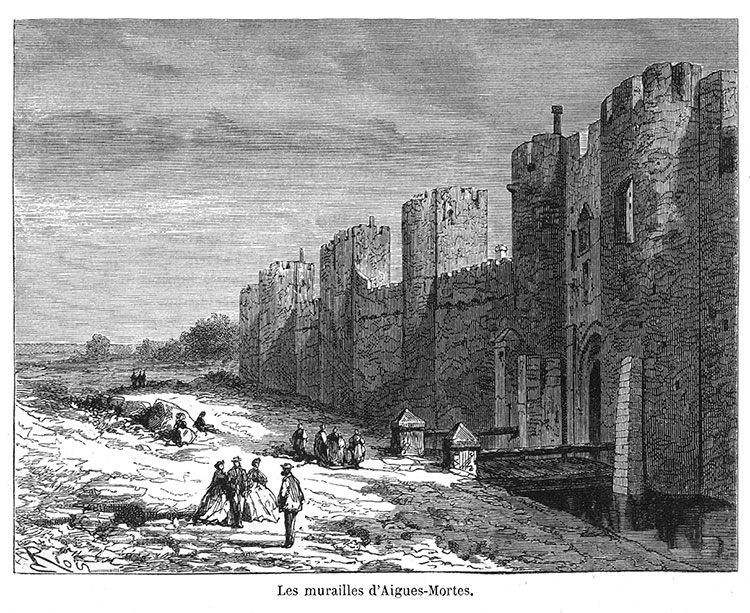

Les murailles d'Aigues-Mortes vers 1870

extraite de la Géographie illustrée de la France - Jules Verne - Hetzel - 1876

(collection personnelle).

Situation

La ville d’Aigues-Mortes est située dans une contrée marécageuse, non loin des importantes salines de Peccais, à la jonction des canaux de Beaucaire, de la Radelle, du Bourgidou et de la Grande-Roubine, par lequel elle communique à la Méditerranée. Elle est entourée de remparts d’une belle conservation, construits sur le plan de ceux de la ville de Damiette. Leur figure est celle d’un parallélogramme rectangle, émoussé sur l’un de ses angles, et dont la longueur est de 545 m 74 cm., et la largeur de 45 m 42 cm.

Bâtis en larges pierres taillées en bossage, les murs s’élèvent à la hauteur d’environ 11 m. Percés de meurtrières, garnis de mâchicoulis, couronnés de créneaux, ils sont flanqués de quinze tours, dont les unes sont carrées et servent seulement de passage, et dont les autres, doubles et cylindriques, renferment des chambres propres à recevoir des combattants. Au-dessous de celles-ci s’ouvrent de grandes portes en ogives, qui donnent entrée à la ville, où l’on a pratiqué des coulisses intérieures pour les fermer solidement au besoin. Pour compléter ce système antique de défense, on avait creusé au pied des remparts un large fossé, actuellement comblé, et remplacé, sous le mur méridional, par un terrassement qui recule l’Etang-de-la-Ville, et sert de promenade pendant l’hiver.

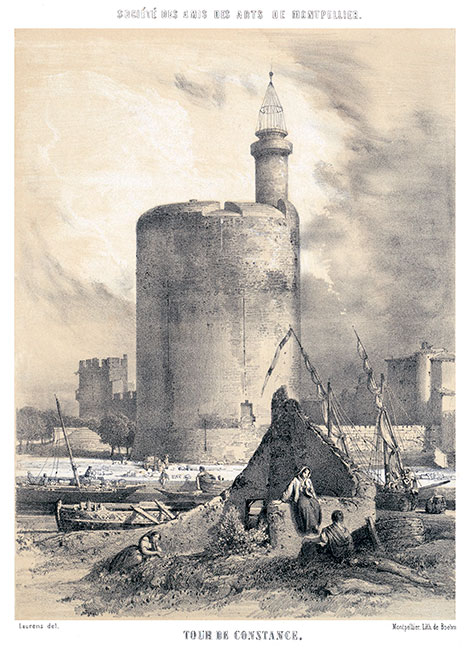

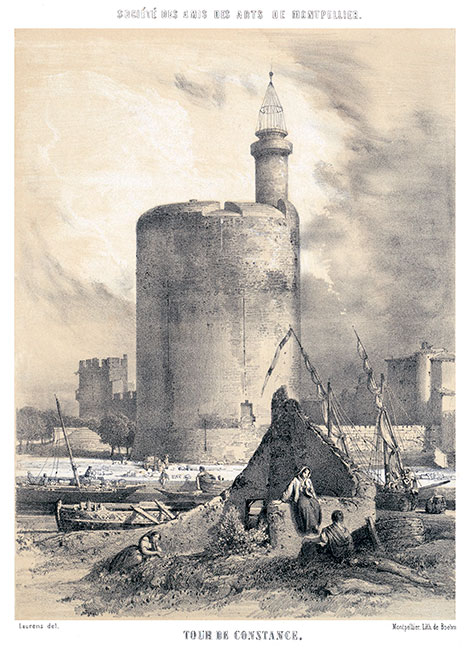

Vers l’angle émoussé des remparts, dans la partie intérieure, est assis le château, vaste bâtiment militaire, et à l’extérieur, au milieu d’un mur circulaire, s’élève la tour de Constance, dont la hauteur est de 29 m., le diamètre de 66, et dont les murs ont 2 m 65 cm d’épaisseur ; on pénètre dans l’intérieur par deux portes doublées de fer, et roulant avec peine sur leurs gonds. Là se présentent deux vastes chambres voûtées et placées l’une au-dessus de l’autre. La première était sans doute occupée par la garnison, comme l’indique un four creusé dans le mur ; dans la seconde, on renfermait pêle-mêle les prisonniers. L’une et l’autre ne sont éclairées que par l’étroite fente des meurtrières, et par une ouverture circulaire percée au milieu de leurs voûtes. Un escalier obscur et tortueux, ménagé dans l’épaisseur du mur, et muni de mâchicoulis qui plongent sur la porte d’entrée, conduit à la chambre supérieure, et puis à la plate-forme de la tour. Cette plate-forme, entourée de créneaux, était à la fois un lieu de défense et d’observation ; elle servait en outre à retenir les eaux pluviales, qui de là s’écoulent dans une citerne pratiquée dans le mur. Sur ses bords s’élève une tourelle de 11 m de hauteur, dont l’unique destination était de soutenir le phare qui la couronne. Ce phare, se trouvant ainsi à 40 m au-dessus du sol, pouvait facilement, malgré son éloignement de la mer, être aperçu par les navires, comme il le serait encore aujourd’hui, si on le tenait allumé.

Tour Constance d'Aigues-Morteset ses abords vers 1850

Dessin et lithographie de Jean-Joseph-Bonaventure Laurens, numérisé et conservé à la BNF

Au commencement du XVIIIe siècle, à l’époque désastreuse où les Cévennes étaient ravagées, dévastées comme un pays conquis par les barbares, la tour de Constance fut convertie en prison où l’on enfermait les femmes et les enfants des camisards dont on était parvenu à s’emparer, et où plusieurs furent oubliées pendant près d’un demi-siècle. M. de Boufflers décrit de la manière suivante la visite qu’il fit à la tour de Constance en 1768.

« Je suivais M. de Beauveau dans une reconnaissance qu’il faisait sur les côtes du Languedoc. Nous arrivons à Aigues- Mortes, au pied de la tour de Constance ; nous trouvons à l’entrée un concierge empressé qui, après nous avoir conduits par des escaliers obscurs et tortueux, nous ouvre à grand bruit une effroyable porte, sur laquelle on croyait lire l’inscription du Dante : Lasciate ogni speranza, ô voi ch’intrate. — Les couleurs me manquent pour peindre l’horreur d’un aspect auquel nos regards étaient si peu accoutumés : tableau affreux et touchant à la fois, où le dégoût ajoutait encore à l’intérêt ! —- Nous voyons une grande salle ronde privée d’air et de jour ; quatorze femmes y languissaient dans la misère et dans les larmes : le commandant eut peine à contenir son émotion ; et, pour la première fois sans doute, ces infortunées aperçurent la compassion sur un visage humain. Je les vois encore, à cette apparition subite, tomber toutes à la fois à ses pieds, les inonder de pleurs ; essayer des paroles, ne trouver que des sanglots ; puis, enhardies par nos consolations, raconter toutes ensemble leurs communes douleurs. Hélas ! tout leur crime était d’avoir été élevées dans la même religion que Henri IV. La plus jeune de ces martyres était âgée de cinquante ans : elle en avait huit lorsqu’on l’avait arrêtée allant au prêche avec sa mère, et la punition durait encore ! »

Les effroyables orgies de la régence et le parc aux cerfs contemporains de la tour de Constance !

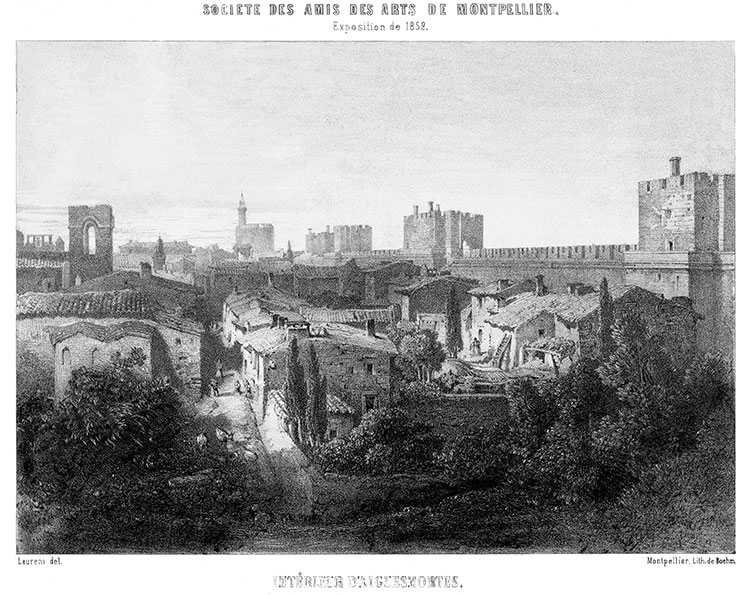

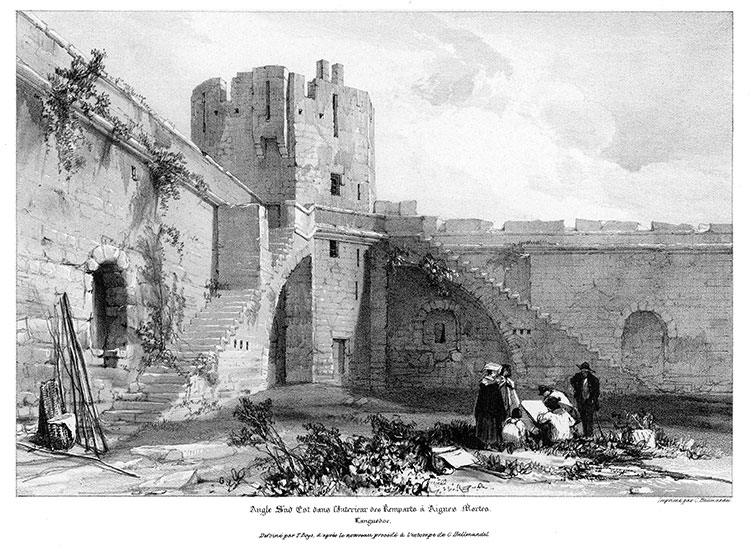

Angle sud de l'intériuer des remparts d'Aigues-Mortes vers 1850

Lithographie de Thomas Shotter Boys, numérisé et conservé à la BNF

Aux fortifications d’Aigues-Mortes se rattache une tour, nommée tour Carbonnière, située à mi-chemin de la chaussée qui conduit à Psalmodi. Cette tour, bâtie dans le même style que les remparts, et ayant la même origine, défendait l’approche de la ville ; elle est ouverte en arceau pour le passage de la grande route, et fermée d’une double porte. — La tour de Constance et les remparts d'Aigues-Mortes ont été désignés par l’autorité locale comme étant susceptibles d’être classés au nombre des monuments historiques.

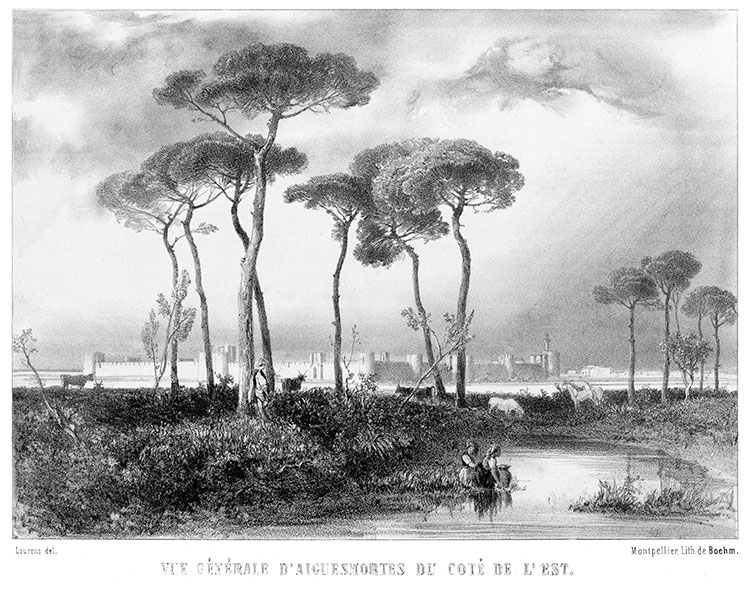

Aigues-Mortes vue du côté de l'Est vers 1850

Dessin de Jean-Joseph-Bonaventure Laurens, numérisé et conservé à la BNF

Le climat de la ville d’Aigues-Mortes est loin d’être aussi meurtrier qu’on le croit généralement, et, depuis bien années, il est rare que l’on y compte un plus grand nombre de malades, proportion gardée, que dans les localités situées comme elle au milieu d’un pays marécageux. Toutefois elle est exposée au vent du sud-est (le marin), dont l’influence maligne engendre des fièvres intermittentes qui exercent leurs ravages depuis le milieu de l’été jusqu’à la fin de l'automne, mais qui nuisent plus à la longévité qu’elles ne causent de mortalité.

Si l’on considère l’espace compris dans les remparts, on peut conjecturer qu’à l’époque de leur construction la ville renfermait près de 10,000 habitants ; en 1774, on n’y en comptait plus que 1,600 ; depuis cette époque, la population s’est un peu augmentée, et s’élève aujourd’hui à 3,393 habitants. Il s’en faut beaucoup que cette population occupe toute l’enceinte des remparts.

En divers lieux, les maisons ont fait place à des jardins, à des champs labourés. Le reste de la ville se compose de rues larges, tirées au cordeau, et bordées de maisons qui n’ont toutes qu’un seul étage au-dessus du rez-de-chaussée. Dans chacune de ces maisons se trouve un puits, dont l’eau saumâtre ne peut servir qu’aux usages les plus communs ; ce qui oblige les habitants à se procurer, pour boisson, des eaux pluviales ou celles du Rhône.

Patrie du fécond et spirituel auteur dramatique Théaulon de Lambert.

Fabrique de soude, dite d’Aigues-Mortes, qui s’extrait, entre Aigues-Mortes et Frontignan, de toutes les plantes salées qui croissent sans culture sur le bord de la mer. — Commerce considérable de poisson frais et salé, et de sel que produisent les salines de Peccais. — Foires les 8 septembre (18 j.) et le 30 nov. (15 j.). — Lat. 43° 34’, long. E. 1° 45’.

Bibliographie. Pietro (F.-M. di). Notice sur la 'ville d’Aigues-Mortes, in-8 et pl., 18*1.

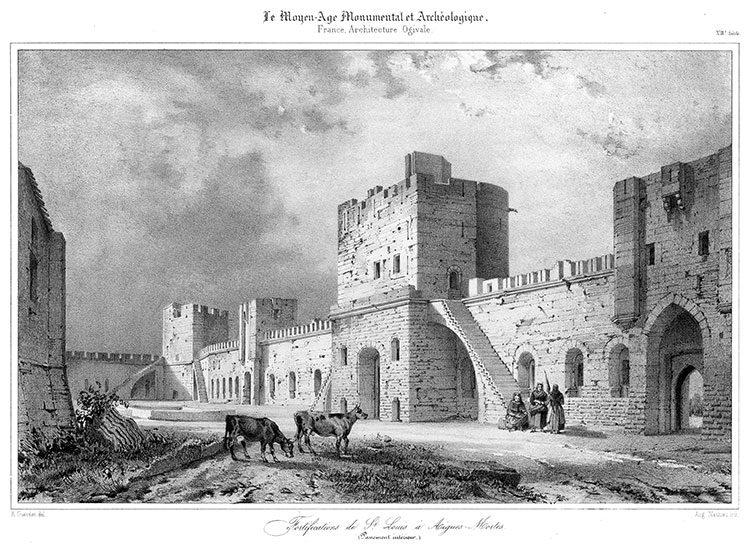

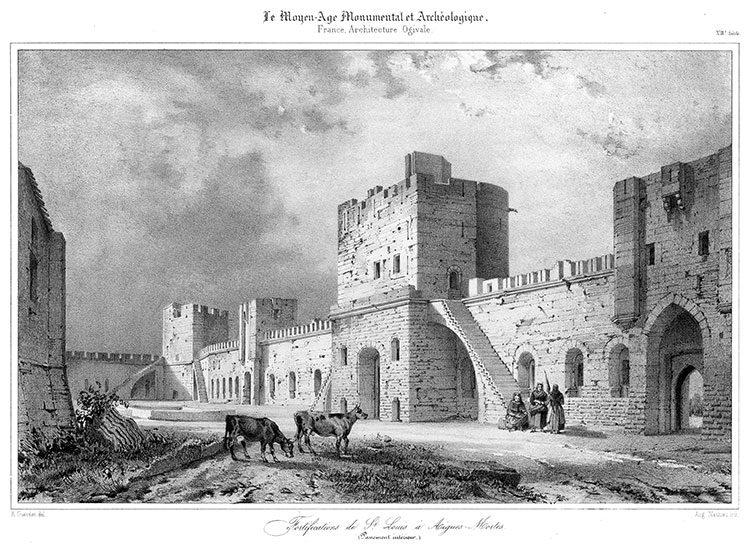

Fortifications de St Louis à Aigues-Mortes vers 1850

Dessin d'Alfred Guesdon, numérisé et conservé à la BNF

|

![]()