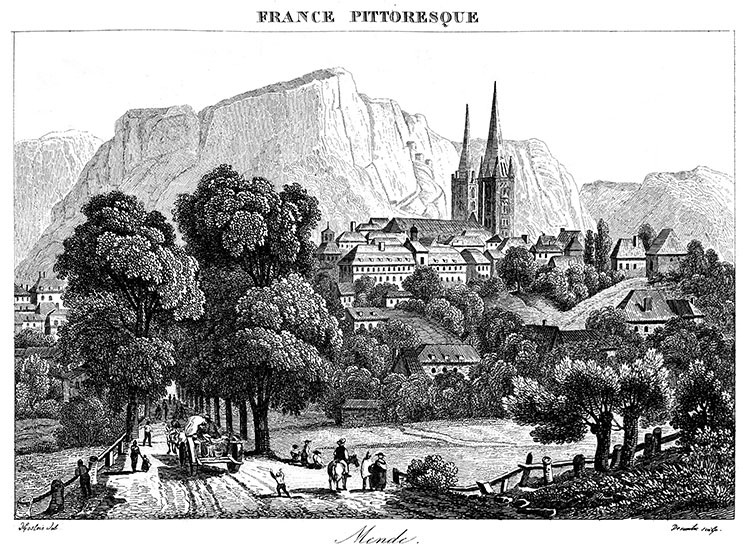

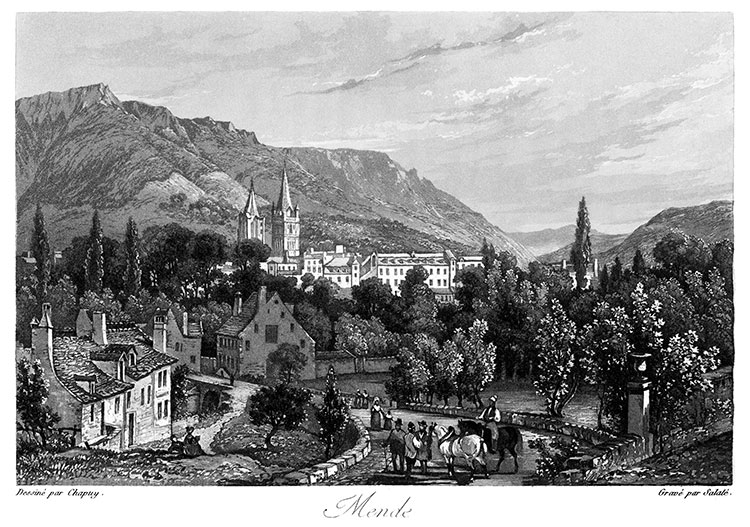

Mende depuis une de ses voies d'accès vers 1830, gravure de Chapuy

extraite du Landscape français - 1834

(collection personnelle)

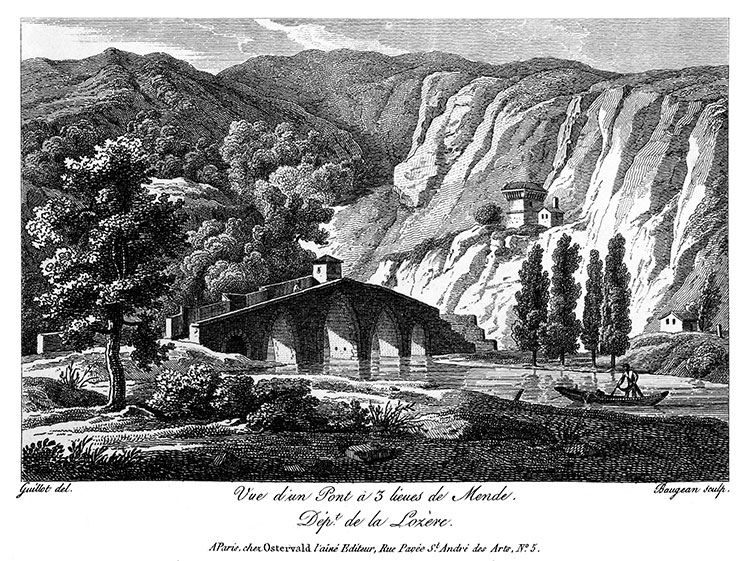

Voir aussi la département de la Lozère en 1883

Article extrait du Dictionnaire universel géographique et historique - Thomas Corneille - 1708

Autrefois comté, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier, recette, bailliage, collège, séminaire, couvents de Cordeliers, carmes, capucins et ursulines. Au IVe siècle Mende n’était qu’un petit bourg nommé Mimate ou Mimatensis Mons, où fut transféré le siège épiscopal du Gévaudan après la ruine de Gabalum ou Javols. Saint Privât, évêque de Gabalum, fut martyrisé à Mende par les Vandales et enterré dans la ville même, où on lui éleva un tombeau qui devint, dit-on, célèbre par plusieurs miracles. On croit que la ville fut entourée de murailles par Adalbert III, élu évêque de Gévaudan en 1151. Mende fut, ainsi que les autres villes du Gévaudan, le théâtre des guerres civiles, et éprouva toute la vicissitude du sort des armes. Dans l’espace de trente années, cette ville fut sept fois prise, reprise ou saccagée par les religionnaires et les catholiques. Les protestants l’assiégèrent et la prirent par composition en 1562 ; mais, n’y ayant laissé qu’une faible garnison, le capitaine Treillant la reprit, à la tête d’un corps de catholiques, peu de jours après. A quelque temps de là les protestants tentèrent inutilement de s’en emparer. Le capitaine Merle, un de ces brigands qui tenaient alors la campagne, l’escalada la nuit de Noël 1579, força les gardes des murailles pendant que les habitants étaient dans les églises, tua le gouverneur, pilla et ruina la ville de la manière la plus barbare ; plusieurs édifices furent renversés ou brûlés, et un grand nombre d’habitants massacrés. En 1595, le duc de Joyeuse s’empara de Mende et y fit construire une citadelle qui fut détruite en 1597, après que Henri IV fut parvenu à réduire cette ville sous son obéissance. Les révolutions, qui ont été si sanglantes dans d’autres lieux, n’ont pas produit à Mende d’excès révoltants. Après les cent jours, le préfet du département a été enfermé dans le clocher de la cathédrale, où fut aussi détenu un moment le maréchal Soult ; mais le sang n’a pas coulé dans ces émotions populaires. Les armes de Mende sont : d’azur à la lettre capitale gothique M d’argent (alias d’or) et un soleil d’or en chef. Et pour devise : TENEBRÆ EAM NON COMPREHENDERUNT. Mende est une ville agréablement située sur le bord du Lot, dans un vallon entouré de montagnes d’où coulent de nombreux ruisseaux qui arrosent et fertilisent les jardins des bastides éparses autour de la ville. Ces petites maisons de campagne, toutes éclatantes de blancheur, les prairies et les vergers dont elles sont entourées, offrent un aspect des plus agréables. La ville est entourée d’un petit boulevard qui sert de promenade, mais ses rues sont mal percées, étroites et tortueuses ; elle renferme un assez grand nombre de fontaines publiques, parmi lesquelles on remarque celle du Griffon. La cathédrale est une église gothique, remarquable par ses deux clochers, dont l’un passe pour un chef-d’œuvre de délicatesse et d’art. L’ancien palais épiscopal, devenu l’hôtel de la préfecture, renferme une belle galerie et un beau salon, dont les plafonds sont enrichis de bonnes peintures par Besnard. Mende possède une bibliothèque publique, riche de 6,600 volumes. Sur la montagne couverte de verdure qui domine Mende, et qui s’élève en vue de la ville à plus de 200 m, est l’ermitage de St-Privat, taillé en partie dans le roc. Là, saint Privat passa, dit-on, une partie de sa vie, et y mourut fort tragiquement à l’époque de l’irruption des barbares dans le Gévaudan, sous la conduite de Crocus. Ces barbares, n’ayant pu obtenir du saint qu’il sacrifiât à leurs idoles, le placèrent dans un tonneau garni de fers tranchants, et le firent rouler du haut du rocher jusqu’au pied de la montagne. Industrie. Fabriques et commerce considérable de draps communs, connus sous le nom de serges de Mende, que l’on expédie pour l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et l’intérieur. Papeterie. Biographie. Patrie d’Antoine. Blauquet, médecin et agronome distingué.

.

Article extrait du Dictionnaire universel de la France - Robert Hesseln- 1771 MENDE ou MENDES, ancienne ville et le principal lieu du Gévaudan dans les Cévennes, sous le gouvernement général du Languedoc, le sège d’un évêché, d’un bailliage ; parlement de Toulouse, intendance de Montpellier, et le chef-lieu d’un comté et d’une recette particulière ; située sur une montagne au midi de la rivière de Lot, à quinze lieues au couchant d’hiver du Puy, à dix-huit au levant d’été d’Alby, et à cent vingt-cinq au midi de Paris, au 21e degré 9 minutes 30 secondes de longitude, et au 44e degré 30 minutes 47 secondes de latitude. On y compte environ 4100 habitants.

Le siège épiscopal de Mende est très ancien, du moins les successeurs de l’évêque S. Privât, qui se retira vers l’an 250 dans une grotte souterraine, vinrent résider dans cette ville, qui dans la suite est devenu un lieu considérable, et la capitale du Gévaudan. L’évêché de Mende est suffragant de l’archevêché d’Alby ; il comprend 173 paroisses et une abbaye de filles, appelée Mercoire ou Mercoés, de l’ordre de Cîteaux. Sa cathédrale, qui est sous l’invocation de la sainte Vierge et de S. Pierre, a deux beaux clochers, dont l’un est en effet un chef-d’œuvre de délicatesse ; l’autre est plus massif. Il y avait autrefois une cloche d’une grosseur énorme ; mais elle a été fondue dans les guerres de religion pour en faire des canons, et on en conserve encore le battant derrière une des portes de l’église. Gabriel-florent de Choiseul-Beaupré, évêque de cette ville, a laissé à sa mort, arrivée le 7 juillet 1767 tous ses biens aux pauvres de l’hôpital de Mende, et aux nouvelles converties de son diocèse. On voit près de la ville de Mende un Hermitage une chapelle, l’un et l’antre taillés dans le roc, et très fréquentés par les personnes du pays, qui vont faire leurs dévotions en ce lieu, où S. Privât, évêque, se retira lors de l'invasion de Crocus, où il a passé une partie.de sa vie, et où on croit qu’il fut martyrisé en 250.

Article extrait du Dictionnaire universel géographique et historique - Thomas Corneille - 1708 MENDE. Ville de France dans le Languedoc avec évêché. Elle est située dans le haut Gévaudan près de la source du Lot, entre des montagnes, en un vallon agréable, d’un air doux et tempéré, et en un terroir abondant en blés, en foins, et en plusieurs sortes de fruits, produisant aussi du vin et du safran. Ce n’était autrefois qu’un petit bourg, où saint Privai, évêque de Mende fut martyrisé. La vénération qu’on eut pour ce lieu qu’on appelait Viculus Mimatensis, y ayant attiré plutôt qu’ailleurs les habitants des autres endroits du pays, qui avaient été entièrement ruinés dans le même temps par Crocus, Roy des Alemans, il devint une bonne ville que les historiens ont fait connaitre par Mimatum Gabalorum ou Mimata, de même que par Gabalum ou Gabalus. Ainsi le lieu où avant le martyre de S. Privât, on avait accoutumé d’enterrer les évêques, devint le Siège épiscopal après sa mort, c’est-à-dire vers l’an 250. Ce n’a été toutefois que fort longtemps après cette translation du Siège, que les évêques du Gévaudan qu’on appelait Epscopi Gabalitani ont pris le nom d’évêque de Mende. La ville de Mende est remarquable par l’ancienneté de son Chapitre composé d’un Prévôt, d’un Archidiacre, d’un Précenteur et de quinze Chanoines. L’église Cathédrale est sous l’invocation de la Vierge et de St. Pierre. La sainteté de plusieurs de ses évêques l’a fort signalée. Catel n’en a mis que trois au rang des Cardinaux, mais il y en a eu encore trois autres, savoir un sous le titre de sainte Praxède en 1331 entre Joannes Arceis et Adelbertus Lordeti, Renaud de Chartres en 1444 et Julien de la Rovere en 1488. Messieurs de sainte Marthe ont voulu mettre le Pape Urbain V qui était de la famille de Grisac en Gévaudan et qui s’appelait Guillaume Grimoard au rang des évêques de Mende, parce que, selon eux, tant qu’il fut Pape, il voulut être Administrateur de l’évêché, et que pendant son Pontificat il n’y eut aucun évêque. M. Graverol dans son, Abrégé historique des vingt-deux villes chefs du diocèse de Languedoc dit que cela n’est pas vrai au pied de la lettre, et qu’il ne faut l’entendre que du temps qui se passa durant son Pontificat, après que Petrus Gerardi son neveu qui était évêque de Mende fut mort. Urbain fut fait Pape en 1361 et Gérard fut fait évêque en 1366. L’évêque de Mende se dit Comte de Gévaudan par Transaction de l’an 1306 entre le Roy Philippe le Bel, et Guillaume Durand le jeune, évêque de Mende. Il est aussi Conseigneur avec le Roy, et a une partie de la Justice. Autrefois il faisait battre monnaie. Cette ville souffrit beaucoup en 1565. Les Hérétiques brûlèrent l’église avec une Image de la Vierge, et emportèrent plus de deux cent quatre-vingt marcs d’argent en vases sacrés et en reliquaires. Ils avaient assiégé Mende sous la conduite d’un insigne Capitaine appelle Merle, et cela se fit le soir de la veille de Noël dans le temps de la Messe de minuit. Ils fondirent une cloche d’une grandeur prodigieuse que l’on regardait comme une merveille. Le battant est encore attaché à la porte de l’église, qui a été rebâtie depuis en divers temps. On y voit deux clochers d’une hauteur et d’une structure remarquable. Il y a trois communautés de Religieux, savoir de Carmes, de Capucins et de Cordeliers et une quatrième de filles de l’Ordre de sainte Ursule, toutes quatre hors la ville. Sur la cime d’une des montagnes qui environnent le vallon où elle est située, on voit un Hermitage dans un grand rocher où saint Privât a passé une partie de la vie. Le diocèse de Mende contient vingt lieues du Midi au Nord, et dix du Levant au Couchant. Il comprend deux cent Paroisses, divisées en quatre Archiprêtrés qui sont ceux de Mende, de Barjac, d’Alquier et de Jacoles. Source : Davity, Languedoc. Adissret, Geographie ancienne et moderne tome 2.

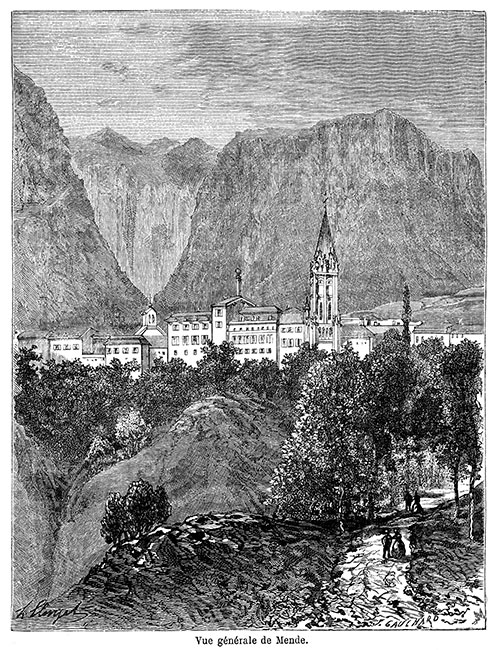

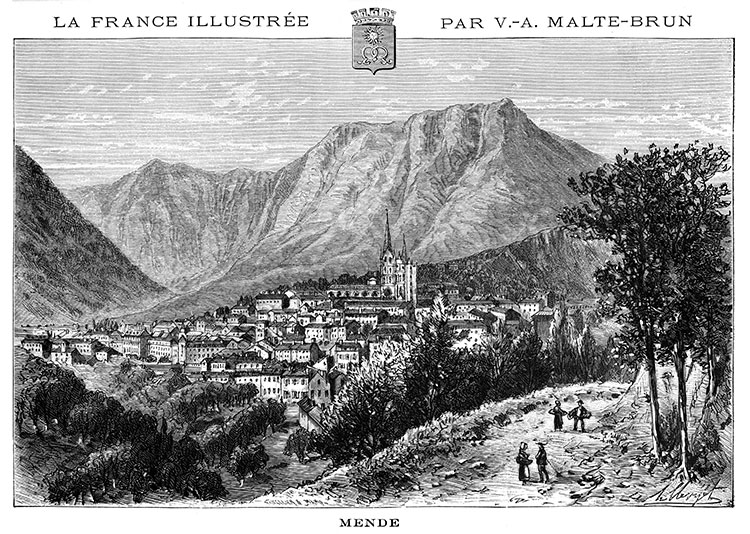

Histoire détaillée Texte d'Henri Julia, extrait de l'Histoire des villes de France D’Aristide Guilbert 1859 MENDE En 1161, les évêques de Mende achetèrent de Raymond de Saint-Gilles les droits que ce seigneur s'était arrogés sur la ville. Louis le Jeune, peu de temps après, confirma cette autorité. Aldebert III, évêque de Mende, par une feinte soumission, avait obtenu de lui des lettres par lesquelles le roi déclare « qu'il lui accorde, et à ses successeurs, tout l’évêché de Gévaudan avec les droits régaliens » il ajoute « qu'il veut que son église soit libre et exempte de toute exaction. » Mais ce n'était point l'affaire des seigneurs de la contrée, qui s'opposèrent à ce que l’autorité de l'évêque prît un tel développement. Aldebert réclama auprès de Louis le Jeune. Dans une lettre pleine de respect et de bonté, ce prince engagea l’évêque de Mende à supporter avec résignation les tracasseries des seigneurs séculiers, ses voisins ; mais il refusa de mettre sa puissance au service des prétentions du prélat. Aldebert n'eut donc plus qu'à compter sur lui-même. En 1162, il fit élever des murailles autour de Mende, qui, de bourg qu'elle était, s’éleva bientôt au rang de cité. La puissance temporelle de ses évêques grandit dès lors de plus en plus. Guillaume de Peyre, l’un d'eux, ne craint pas de s’attirer la colère du roi d’Aragon, en chassant du Gévaudan le bailli de ce prince ; en 1223, le même prélat excite par ses actions, le juste courroux des habitants de Mende, et il se plaît ensuite à braver leur fureur ; mais ceux-ci se révoltent, et Guillaume est chassé. Il rentra plus tard dans la possession de son siège. Il n’en fut ni moins inquiet, ni moins ambitieux. Lors de la guerre des Albigeois, il profite des troubles de la province pour agrandir ses possessions. Il s’empare, entre autres, du château de Grèzes ; puis, trouvant un acquéreur, il cède, en 1225, ce château et tout le pays de Gévaudan à Jacques, roi d’Aragon. Ses successeurs n’en revendiquèrent pas moins le droit de propriété sur ces domaines. Les rois de France, leurs suzerains, réclamèrent aussi de leur côté ; il en résulta un inextricable conflit qui tourna au préjudice de la maison d'Aragon. Le successeur de Peyre, Étienne de Brioude, reprend l’exercice des anciens droits des évêques de Mende (1226) ; il fait respecter son autorité par tout le pays ; il s’établit le juge des seigneurs aussi bien que du peuple ; Châteauneuf de Handon appartenait à un baron qui rendait son autorité dure et pesante à ses vassaux : ce fut un prétexte dont ne manqua pas de s’emparer l’ambitieux évêque de Mende ; il déclara la guerre au seigneur de Randon ; il lui prit en peu de temps une vingtaine de châteaux ; il les fit raser. Mais sous son successeur, Odilon de Mercœur, le baron de Châteauneuf prit sa revanche. Il força l’évêque à se retrancher dans Mende (1270) ; il assiégea même cette ville, et il en fut repoussé. Odilon de Mercœur vendit alors à Louis IX les droits de son évêché sur tout le Gévaudan. Cependant sous le règne de Philippe le Bel, Guillaume, évêque de Mende, fit avec ce prince une convention d’après laquelle lui et ses successeurs, recouvrant leur ancienne puissance, purent se qualifier à l’avenir comtes de Gévaudan (1306). Ces droits, tantôt vendus, tantôt repris, cédés à plusieurs, puis revendiqués violemment, introduisaient des germes de discorde sans cesse renaissants parmi les rois et les seigneurs. L’année 1317 nous fait assister à un nouveau conflit entre le roi de France et l’évêque comte de Gévaudan. L’un et l’autre prétendaient à la juridiction presque exclusive du diocèse. Après plus de trente années de contestations, voici ce qu’on arrête : L’évêque partage la juridiction avec les officiers du prince, dans tous ses domaines de Gévaudan, et réciproquement le roi jouit du même privilège dans la possession de l’évêque ; l’un et l’autre lèvent les mêmes impositions ; la justice est rendue une fois tous les ans, au nom du roi et de l’évêque, tantôt à Mende, tantôt à Marvejols ; l’évêque de Mende a le droit de faire la guerre dans tout le Gévaudan, de battre monnaie, de conserver son titre de comte, etc. Dans le siècle suivant, le pouvoir municipal de la ville devient également l’objet des concessions royales. Mende n’avait pris part à aucun des troubles qui agitèrent le royaume à cette époque. Pour récompenser ses consuls et ses habitants, Louis XI leur permit, en 1470, d’ajouter aux armes dont il les avait gratifiés une L couronnée de deux fleurs de lis au chef de l’Écu. Le roi alla même plus loin. « Informé, dit-il, que le duc de Bourbonnois le vouloit et le désiroit, » il nomma, en 1474, Jean Petit, évêque de Mende, son lieutenant général en Languedoc. La capitale du Gévaudan fut une des villes sur lesquelles les guerres de religion déchaînèrent toutes leurs fureurs. L’un des successeurs de Jean Petit ne put défendre cette ville contre les réformés des Cévennes. Le baron d’Alais, à leur tête, assiège Mende en 1562, et force l’évêque à capituler. Mais n’y ayant laissé qu’une très faible garnison, la ville tomba peu après au pouvoir de l’armée catholique, qui y laissa beaucoup de troupes ; si bien que les protestants, quoique encouragés par la prise d’une place forte des environs, le château de Chanac, n’osèrent pas cependant assiéger Mende de nouveau. La tranquillité qui succéda à ces premières agitations religieuses ne fut pas de longue durée. Vers la fin du XVIe siècle, une autre cause de trouble vint jeter la désolation dans tout le Gévaudan. Depuis le milieu du siècle précédent, de misérables et audacieux paysans ravageaient la province ; ils trouvèrent enfin dans Mathieu le Merle un chef digne de leur bravoure. Homme simple, mais habile, Mathieu sut se créer une sorte de suzeraineté, et l'on ne voit pas en vérité de quel droit les seigneurs du temps, tous revêtus d’une autorité dont la légitimité était contestable, auraient trouvé mauvais qu’un aventurier demandât comme eux à la force une élévation que la naissance, cet autre hasard, ne lui avait point donnée. Mathieu le Merle s’avisa de vouloir prendre Mende. Un jour de l’année 1579, il s’approcha sans bruit de la ville, et il attendit que la nuit pût couvrir de ses voiles l’exécution de son projet. C’était la nuit de Noël. Habitants et soldats étaient à l’église. Les cloches retentissaient au loin dans la campagne et empêchaient qu’on n’entendît ses troupes approcher. Il arrive ainsi sous les murs de Mende, et comme il avait eu soin d’y pratiquer des intelligences, les portes s’ouvrirent à son passage ; en un instant la ville fut pleine de ses soldats. Le gouverneur, surpris mais non découragé, essaie de se défendre. Il ne parvient qu’à vendre chèrement sa vie. Une partie de ses troupes, réfugiées dans la tour, fut forcée de se rendre ; et un grand nombre de Catholiques scellèrent de leur sang ce facile triomphe. On saccagea les églises. La ville, on la pilla, on la brûla, on la rasa en grande partie. Mathieu le Merle n’en fit pas moins de Mende le centre de ses opérations dans le pays. Elle devint dès lors un foyer de brigandages. De là partaient ces bandes farouches qui semaient partout la destruction et la mort. La noblesse du Gévaudan, réunie dans un même sentiment de crainte ou d’indignation, résolut enfin d’attaquer le fléau de la contrée ; ils sommèrent Mathieu le Merle de rendre les clefs de la ville. Mais lui, plein de fierté et d’audace, répondit comme le Spartiate de l’antiquité : « Viens les prendre ! » Il ajouta avec dédain que s’ils ne venaient pas, il irait les chercher. C’est ce qui arriva. Mathieu le Merle se précipite sur le château de Chanac et s’en empare (1580) ; puis il va par toute la contrée, bravant les chevaliers. Ceux-ci s’étaient renfermés dans une inaction aussi imprudente que peu honorable. Ils se décidèrent enfin, pour la seconde fois, à attaquer Mathieu le Merle, mais avec des armes déloyales, la ruse, la perfidie. Châtillon, feignant de ne pas partager la haine des autres seigneurs, ses complices, fait proposer au possesseur de Mende une expédition en commun ; il lui demande des troupes ; Mathieu lui en envoie. Châtillon profite alors du peu de soldats qui sont dans la ville pour l’attaquer ; il réussit à la prendre. A cette nouvelle, Mathieu le Merle court au plus pressé ; il cherche à se créer un asile. Il se jette sur le château de Blois, s’en saisit ; il va ensuite sous les murs de Mende, et malgré les efforts des troupes de Châtillon, il ne tarde pas à s’en emparer de nouveau. Les habitants lui étaient devenus suspects ; il les chassa en partie. Et s’il évacua la place dans la suite, ce ne fut que volontairement, en vertu d’un traité dont il dicta les conditions (1581). Mende rentra donc, vers la fin du XVIe siècle, sous la domination du parti catholique ; Joyeuse, en 1595, y fit construire une citadelle. Mais les protestants ayant repris la place, la citadelle fut rasée. Nous ne voyons point que cette ville, depuis qu’elle avait été démantelée, ait pris aucune part aux guerres civiles du Languedoc. Son nom ne figure point dans les dernières luttes des religionnaires contre le gouvernement de Louis XIII. Les pères de la doctrine chrétienne avaient un collège à Mende, et plusieurs couvents de moines y subsistaient encore à l’époque de la Révolution. Nous citerons les Carmes, les Cordeliers et les Ursulines. Les habitants avaient pour toute industrie la confection des cadis et des serges. Possesseur d’un métier, chacun travaillait chez soi. Ces petites manufactures ne laissaient pas de produire pour une valeur de plus de deux millions ; elles avaient pour tributaires la Suisse, l’Italie, Malte, l’Allemagne et même le Levant. A ces ressources se joignaient celles qu’on tire d’un pays, moitié stérile, moitié fertile, mais où les châtaigniers abondent. Mende, chef-lieu de la Lozère, ne compte pas plus de 5,822 habitants ; l’arrondissement en a 45,440, et le département 140,347. Cette ville est petite et de forme triangulaire. Ses rues sont un peu étouffées ; elle n’en possède pas moins quelques anciens monuments dignes d’être signalés. L’antique résidence de ses évêques subsiste toujours, mais détournée de sa destination. Sa cathédrale est belle. Ses clochers, qu’on aperçoit du dehors, s’élèvent gracieusement au milieu des montagnes et de la verdure qui les environnent. Les lieux d’alentour rappellent de touchants souvenirs, et quelquefois ils excitent la curiosité du voyageur. Ici, vous voyez les vestiges d’un cirque ; là, un beau mausolée des premiers temps de l’Église. Et si vous gravissez la cime rapide et dépouillée de l’ancien Mimalensis Mons, du mont Mimât, vous retrouvez encore, dans le roc, à deux cents mètres au-dessus de la ville, l’ermitage qui perpétue dans ce pays la mémoire de saint Privât.

Grégoire de Tours, Historia Francorum, etc. — Bouillet, Vie de saint Privât. — GaIlia christiana. — Chronique de Reginon. — Cidon Martyrologe. — Dom de Vie et dom Valette, Histoire générale de Languedoc. — Archives de Saint-Victor de Marseille. — Calel, Mémoires pour l’histoire de Languedoc. — Archives de l’évêché de Mende. — Marlène, Thésaurus amedotorum. — Histoiie générale du gr. off. — Chabron, Histoire manuscrite des vicomtes de Pulignac. — Baluze, manuscrit n° 366 ; manuscrits de Coarlin (n° 765), de Brienne (2*8), de Chauvelin (199), — Trésor des chartes du roi. — Caseneuve, Chartes du Languedoc. — Thuau. — Gâche, Mémoires manuscrits. — Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, t. VI.

|

Pour voir les détails de ces gravures sur Mende

utilisez la fonction zoom, après avoir cliqué sur chacune d'elles

Les textes ont été transcrits et les gravures corrigées des défauts d'impression et de vieillissement.

Tout le contenu de la page est donc sous Copyright

![]()

Dépôt de Copyright contre toute utilisation commerciale

des photographies, textes et/ou reproductions publiées sur ce site

Voir explications sur la page "Accueil"

| Plan de site | Recherches | Qualité | Liens | Contact |