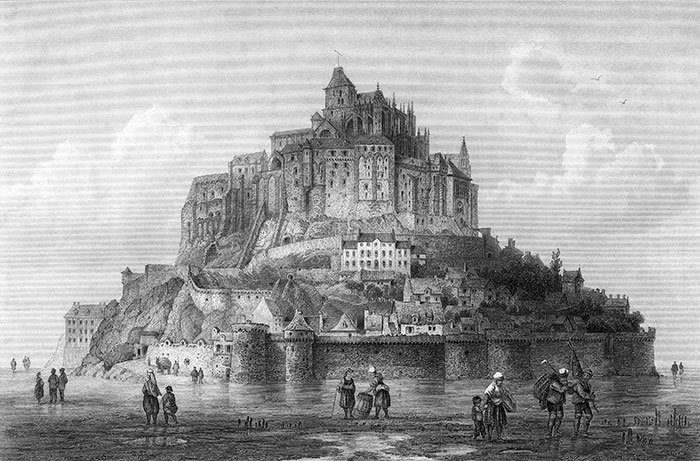

Texte et gravure

extraits de l'ouvrage "L'Univers - collection des vues les plus pittoresques du globe" de Jules Janin - édition ~1840

C’est un affreux rocher, c’est une horrible prison placée au milieu de la mer qui lui sert de rempart. Pour arriver à cette roche inaccessible, il faut attendre l’heure propice. Quand la mer qui s’est retirée n’a laissé derrière elle qu’un abîme de limon et de sable, alors d’un pied tremblant le voyageur se hasarde dans ces grèves mouvantes. Mais malheur au voyageur s’il vient à se perdre dans les ruisseaux d’eau salée qui roulent sous ses pas ; malheur à lui si le nuage humide et sombre le vient envelopper de toutes parts et lui cacher sa route ; malheur à lui s’il attend que la mer revienne grondante et furieuse, le jeter tout brisé contre cette prison où il venait voir peut-être un père, un ami !

Le Mont-Saint-Michel est une des plus terribles curiosités de la Normandie. Quand l’air est calme et pur, vous apercevez la citadelle à une distance de sept lieues, et de loin vous le prendriez pour un vaisseau démâté, mais pour un vaisseau qui serait monté par des géants. Figurez-vous une masse énorme de rochers arides, grisâtres, chargés de lourds édifices qui ont pris la teinte et presque la forme du rocher qui les porte. Ce rocher fut d’abord une sainte abbaye; il fut plus tard une redoutable forteresse; aujourd’hui ce n’est plus qu’une prison. Des murs épais entourent, comme fait la mer, cette triste demeure; il faut traverser plusieurs cours et courber la tête sous plusieurs guichets avant d’arriver jusqu’aux malheureux que la prison renferme : tristes passages, tristes voûtes, débris de toutes sortes de pont-levis, fragments brisés de toutes sortes d’armoiries monacales ou guerrières, tours et tourelles, fossés et remparts, cachots de granit, et tout là-haut le roc sur lequel se reposait autrefois l’effigie de l’archange saint Michel!

Mais loin de nous ces souvenirs de captivité et de désespoir! Nous faisons un voyage de gens heureux qui rejettent loin d’eux les images tristes. Parcourons la citadelle comme si nous parcourions une vieille abbaye en ruines, mais pleine encore de curieux débris et de nobles mystères; et en effet ce qui nous reste de l’abbaye est digne de toute notre attention. Voici le réfectoire des Religieux, dans le plus vieux style gothique, pierre taillée à grands traits, sans ornements et sans recherche. Voici la salle des Chevaliers ; c’est peut-être le chef-d’œuvre de l’architecture gothique à la fin du onzième siècle, quand le douzième siècle commence. Tous les âges de l’architecture sont entassés au Mont-Saint-Michel ; depuis le onzième siècle jusqu’au dix-huitième siècle, toutes sortes d’architectes ont passé dans la terrible abbaye. Le cloître est un chef-d’œuvre; il se compose d’une triple rangée de colonnettes couronnées de légères ogives, ornées de chapiteaux où le lierre et l’acanthe, le chardon et la feuille de chêne se mêlent et se confondent. La nuit, quand la mer jette peu à peu ses ombres transparentes et ses lueurs mélancoliques sur ces vieilles pierres, le cloître du Mont-Saint-Michel est d’un effet sublime ; on dirait que, du fond de ces galeries gothiques, le vent de la mer va réveiller dans leurs froids tombeaux, les anciens habitants du cloître.

La chapelle est digne du cloître ; le chœur a été découpé par les artistes du quinzième siècle ; à l’élégance, à la grâce de cette pierre ainsi taillée, on devine que le seizième siècle est proche. Il y a aussi une chapelle souterraine que supportent de gros piliers ; puis l’immense tour dont la flèche gothique supportait le terrible archange ; cette tour se souvient de Guillaume-le-Conquérant ; et tout au bas du rocher, creusées dans le roc vif, se cachent des tombes étroites, profondes, impitoyables, tour à tour tombes et cachots ; — oubliettes monacales, oubliettes politiques.

Avant la conquête des Romains, quand la Bretagne celtique appartenait aux druides, le Mont-Saint-Michel était déjà retraite sacrée, inviolable ; de ce roc escarpé la druidesse dictait ses lois. C’est donc au milieu de cette mer battue des vents que M. de Châteaubriand a rencontré sa Velléda, la sauvage héroïne des Martyrs.

A la fin du quatrième siècle chrétien, le Mont-Saint-Michel devint la retraite de quelques saints ermites; cent ans plus tard, fut bâti, sur l’emplacement de ces ermitages, le premier monastère. Un ange descendu des cieux avait posé son pied, dont on voit encore la trace, sur l’emplacement de la chapelle. A peine achevé, le monastère brûla; il fut rebâti par Richard II, duc de Normandie. En 1112, le vendredi-saint, le feu du ciel tomba sur l’édifice, et le consuma avec tous les bâtiments; Bernard, treizième abbé, le fit rebâtir. En 1350, l’église fut encore une fois frappée de la foudre. En 1374, à peine la nouvelle église était achevée, que la foudre la consuma de nouveau et fondit les cloches. En 1594, nouvel incendie par le feu du ciel ; mais le monastère n’était plus assez riche pour réparer toutes ses ruines ; à peine put-il rétablir trois piliers de l’église, et encore par arrêt du Parlement. En 1509 la foudre renversa la chapelle de la Trinité. Enfin, en 1776, la flamme s’attacha encore à cette décadence. Vint alors 1789, cet autre feu du ciel dont les brèches sont irréparables, qui raya le Mont-Saint-Michel du nombre des couvents.

A côté de son histoire religieuse, le Mont-Saint-Michel a son histoire guerrière. Plus d’une fois pris, attaqué, repris par les Bretons, par les Normands, par les Anglais. — Parmi les prisonniers politiques enfermés ou morts dans la forteresse, on peut nommer le cardinal de la Balue, emprisonné dans sa cage de fer, que Louis XI fit transporter plus tard à Vincennes, ensuite à la Bastille; Noël Beda, docteur de Sorbonne, qui avait censuré les amours du roi François Ier; le journaliste de Francfort Dubourg, mort dans cette cage dévoré par les rats, pour avoir attaqué Louis XlV dans son journal. Il n’y a pas long-temps encore que la prison était pleine de condamnés politiques ; mais l’amnistie royale les a rendus tous à la liberté.

Telle est l’histoire de ce funeste rocher si rempli de douleurs et de grincements de dents.

Pour d'autres vues du même ouvrage allez sur sa page de présentation

Texte et gravure

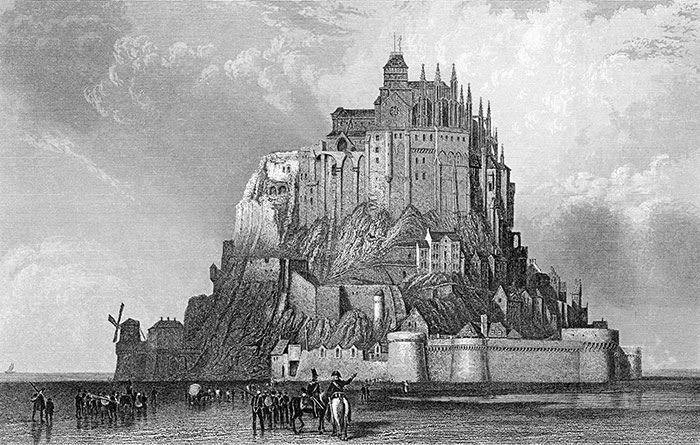

extraits de l'ouvrage "La Normandie - vues de ses monuments et de ses sites les plus remarquables"

de W Duckett - édition -1866

Le Mont Saint Michel vers 1860 gravure de Ludwig Robock

Mais ce que tout touriste qui visite, non seulement la Manche, mais la Normandie elle-même, n’importe dans laquelle de ses parties, ne peut s’empêcher d’aller saluer extérieurement en détail, c’est le Mont Saint- Michel, célèbre par son abbaye bénédictine, devenue, depuis notre révolution de 1789, maison centrale et prison d’Etat. Le village dont elle dépend, peuplé de 1182 habitants, s’élève, à 16 kilomètres Sud-Ouest d’Avranches, sur un rocher isolé, au fond de la baie de Cancale, entre Granville et Saint-Malo, au milieu d’une vaste plaine de sable, de 9000 mètres environ, que la mer couvre deux fois par jour à marée haute. Entouré de hautes et épaisses murailles flanquées de tours et de bastions, il est à 8 kilomètres environ de la côte et se dresse à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer, jusqu’à la base de l’abbaye qui le couronne et dont la hauteur est de 85 mètres. La mer s’élève jusqu’à 15 mètres dans cettevaste plaine de sable, mouvante par endroits, où des navires ont entièrement disparu jusqu’au sommet des mâts : aussi le Mont Saint-Michel n’est-il, deux fois par jour, qu’une île dont de violents courants battent les flancs, tandis que pendant le reflux on parcourt à pied, à cheval ou en voiture, les 5 à 8 kilomètres qui la séparent du continent. On entre dans la place par une première porte que protègent, bien inoffensives, deux pièces de canon prises aux Anglais en 1423, lorsqu’ils firent la siège du Mont. On traverse encore une cour, servant de corps de garde, et deux autres portes, avant d’arriver à un labyrinthe de remparts et d’escaliers conduisant au château, dans lequel se trouvent des souterrains immenses, des caves, des magasins à poudre, à boulets, des oubliettes, des in-pace.

Au-dessus du village, au sommet du rocher, est donc le château, dominé lui-même par le monastère, fondé, suivant les uns en 708, en 996 selon d’autres, reconstruit en 1022, et dont l’aspect est fort imposant. Les Anglais l’assiégèrent en vain à deux reprises, en 1417 et 1423. Louis XI institua en 1469, dans l’abbaye, l’ordre de Saint-Michel. Dans ses souterrains il fit placer la fameuse cage de fer, remplacée plus tard par une cage de bois construite sur le même modèle, où trop de victimes de la barbarie la plus raffinée ont douloureusement traîné une vie pire que la mort qui devait fatalement les en délivrer. Louis-Philippe, enfant, visita la cage de fer du Mont Saint-Michel et s’exprima, à son aspect, avec une grande véhémence contre cet instrument de torture. Le monastère a subi quelques dévastations à l’époque de la révolution de 1789 ; il a été réparé sous le premier Empire et converti en maison de force ; il a été longtemps pour les détenus civils et les détenus militaires une maison centrale de réclusion. Sous le règne de Louis-Philippe, les condamnés politiques de Juin 1832 et ceux de Mai 1839 y ont subi, soumis au régime cellulaire et livrés au bon plaisir de leurs geôliers, des tortures trop opposées aux premiers instincts du jeune prince et qui feront une des hontes éternelles du gouvernement libéral de Juillet.

Telle qu’elle est, l’abbaye est, en ce moment, aussi curieuse pour son style que pour sa position. L’embrasure de voûte de la porte d’entrée, dont il a déjà été question, s’ouvre entre deux tourelles encorbellées en culs-de-lampe, d’un aspect sombre et terrible. L’ancien grand réfectoire des religieux, un des plus beaux vaisseaux gothiques qui existent en France, a été transformé d’abord en atelier de confection de toiles à voiles, puis en caserne. Les dortoirs sont devenus des ateliers, tandis que le réfectoire d’en haut sert de dortoir aux détenus. La salle des Chevaliers, admirable morceau d’architecture du XIIe siècle, à voûtes surbaissées et à piliers énormes, devint un atelier de tixeranderie (de tisserands) et de filature. C’est là que Louis XI institua l'ordre de Saint-Michel dont il a été parlé. Le cloître est entouré d’une galerie quadrangulaire, soutenue par deux rangs de colonnettes disposées en herse. La cour de ce cloître, dont le sol est en plomb, reçoit les eaux pluviales et les conduit dans une citerne où elles sont conservées pour l'approvisionnement de la maison. L’église est du style roman, sauf l’abside, qui appartient au XVe siècle ; on n’en a respecté que le chœur et le transept ; la nef avait été changée en atelier ; la haute flèche, que surmontait une statue dorée de Saint-Michel, tournant au gré des vents comme une girouette, a été remplacée par un télégraphe aérien. Dans le souterrain des gros piliers on voit un groupe central d’énormes piliers de granit qui supporte toute la masse de l’église. De belles écuries sont sous la salle des Chevaliers. La longue galerie du promenoir conduit au cachot de la cage de fer de Louis XI, laquelle fut remplacée, comme nous l’avons dit, par une cage de bois, qui n’a pas laissé des souvenirs moins sinistres.

Enfin, les renseignements ne feront pas défaut à quiconque sera curieux de se livrer à de fructueuses recherches sur cet ancien château, sur cette ancienne abbaye, devenus maison de force, maison centrale de réclusion pour les détenus civils, pour les détenus militaires et pour les condamnés politiques. Dans ces derniers temps, le gouvernement impérial s’est décidé à supprimer cet établissement pénitentiaire, au nom du quel se rattachent de si tristes souvenirs de nos derniers troubles civils. On consultera avec fruit les ouvrages suivants :

1° L’abbé de Tuilleries, Description du Mont Saint-Michel, Mercure de 1727 ;

2° Blondel, Notice historique du Mont Saint-Michel, 1813 ;

3° Raoul, Histoire pittoresque du Mont Saint-Michel, 1833—34, 2 volumes in-8° ;

4° Boudent-Godelinière, Notice historique sur le MontSaint- Michel, 2e édition, 1843, in-8° ;

5° Fulgence Girard, Histoire du Mont Saint-Michel, 1843, in-8° ;

6° Le Héricher et Bouet, Histoire et description du Mont Saint-Michel, Caen, 1848, in-folio.

Pour voir les détails de ces gravures du Mont St Michel,

chacune d'un point de vue légèrement différent,

utilisez la fonction zoom.

|

![]()