Le Port des Sables d'Olonne, vu de la Chaume, en 1776.

Estampe dessinée par Lamet et gravée par Gouaz

Réuni à la collection des ports de France

dessinés pour le Roi en 1776

par le Sieur Ozanne, ingénieur de la Marine, pensionnaire de sa Majesté

A Paris chez Gouaz, Graveur rue St Hyacynte, la 1ère porte cochère à gauche en entrant par la Place St Michel

(collection personnelle).

Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau

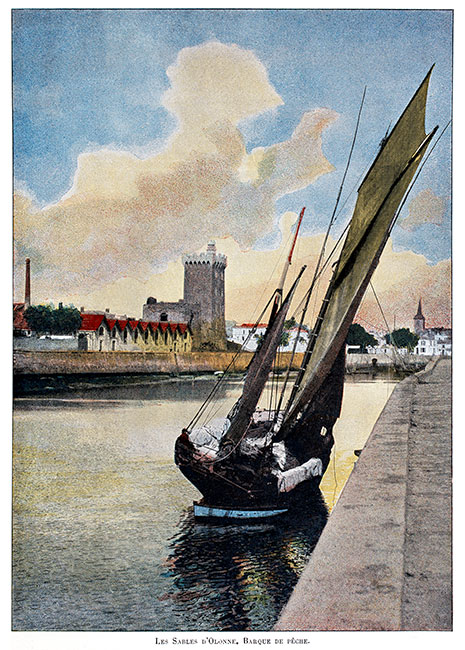

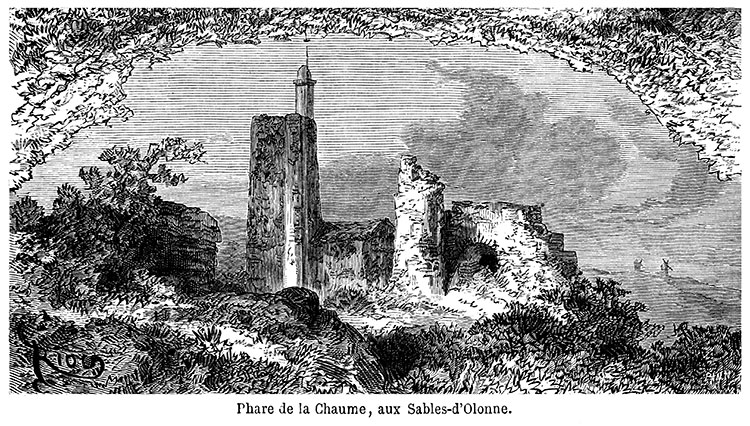

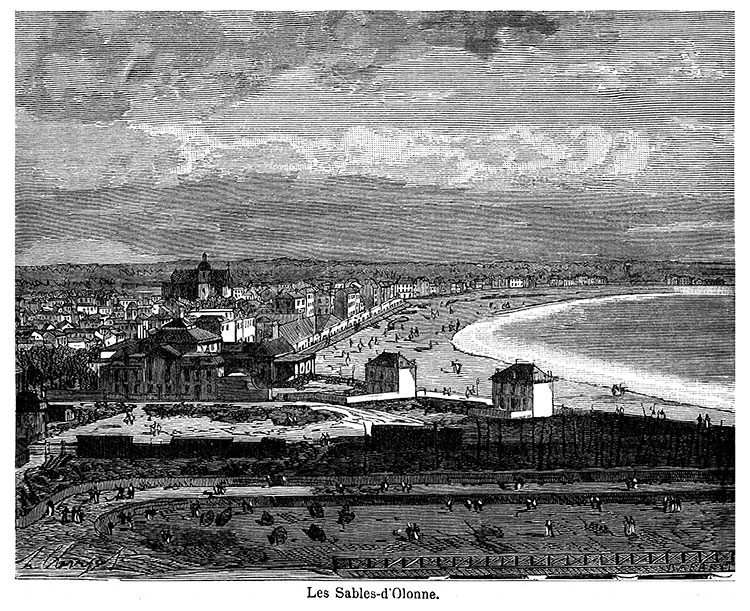

À 36 km S.-O. de Bourbon-Vendée, 463 km S.-O. de Paris. Autrefois diocèse de Luçon, parlement de Paris, intendance de Poitiers, chef-lieu d’élection, amirauté, 2 couvents. Cette ville, dont on attribue la fondation à une colonie de Basques ou d’Espagnols, n’est pas fort ancienne ; elle fut assiégée et prise par les calvinistes, commandés par Lanoue, en 1570. La partie méridionale est située en amphithéâtre sur un coteau peu élevé, tandis que la partie septentrionale est presque au niveau de la mer. Le quartier de la Chaume, établi sur un rocher dont le plan est assez uni, forme un faubourg séparé de la ville par le canal du port. Le port des Sables, dans son état actuel, peut recevoir des navires de cent cinquante à deux cents tonneaux. Placé à la pointe la plus saillante de la côte, entre l’île d’Yeu et l’île de Ré, ce port, par sa position topographique, par la direction de son chenal, par la facilité de ses atterrages, par sa sûreté intérieure, forme le principal point de relâche de ces dangereux parages, où un abri est si nécessaire aux nombreux caboteurs qui naviguent entre Bordeaux, la Rochelle et Nantes. De 1793 à 1814, il a rendu d’immenses services à la marine ; il n’était pas rare alors d’y voir réunis deux ou trois cents bâtiments de commerce ou de transport ; deux frégates de l’État y ont même trouvé un refuge.

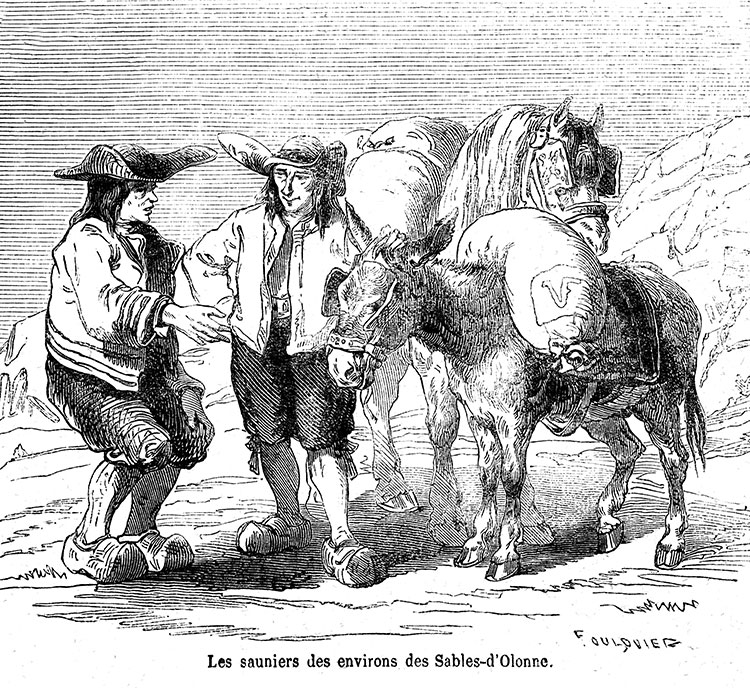

L’entrée du port est défendue par des batteries, et la ville par quelques ouvrages qui peuvent la mettre à l’abri d’un coup de main. Patrie de l’ex-oratorien J. Gaudin, membre de l’assemblée législative, correspondant de l’Institut. La plupart des Sablois sont marins ou pêcheurs. Les femmes des marins sont extrêmement laborieuses et infatigables ; en général, elles joignent à une taille élégante et simple des traits gracieux et piquants, que relève un costume remarquable par son goût bizarre et par son extrême propreté. Commerce considérable de grains, sel, vins de Bordeaux et du Midi, brai, goudron, bestiaux, poisson frais et salé. Armement pour la pêche de la morue au banc de Terre-Neuve. Pêche de la sardine et de toute sorte de poisson et de coquillages. — Foire le 7 décembre.

Article extrait du Dictionnaire universel de la France - Robert de Hesseln - 1771 SABLES-D’OLONNE, ou simplement SABLES (les), C’est une ville fermée qui s’étend le long de la mer : elle a un petit port qui, par sa commodité y a attiré un grand nombre d’habitants ; principalement d’un lieu situé au fond de la baie, appelle l’ancienne Olonne, qui n’est qu’à une demi-lieue des Sables : il y avait autrefois un château qui a été démoli dans les guerres de 1689. Il y a aux Sables-d’Olonne une hôtel-de-ville, une justice seigneuriale, une juridiction des Traites, une amirauté et une élection. Elle forme deux paroisses, Notre-Dame et S.Nicolas : il y a en outre un prieuré, un couvent de Cordeliers, un de Capucins, et un de Bénédictines, dont le couvent ruiné a été rebâti dans le seizième siècle, par une dame de Nassau qui en était abbesse. Les habitants des Sables-d’Olonne sont la plupart d'habiles marins, et s’occupent à courir les mers pour leur commerce : Le climat est rude ; le pays est uni, et les marais desséchés produisent beaucoup de blés et d’excellents fourrages pour les bestiaux, chevaux et mulets, dont oh y fait un commerce considérable, surtout en chevaux. L’élection des Sables-d’Olonne a sept petits ports pour des barques, sans compter celui de la ville des Sables, qui reçoit des navires de 150 tonneaux : quelques-uns de ces navires vont au grand banc de Terre-Neuve en Amérique, où l'on pêche de la morue verte, qu’on vient décharger à Nantes, à la Rochelle et à Bordeaux. Il y a aux ports de Jard, de S. Benoît, de la Tranche et de S. Gilles, des barques qui transportent dans l'île de Ré, des blés, du bois et des bestiaux. L'île d’Olonne a aussi deux petits ports, d’oû il part des bâtiments qui transportent du sel et des blés à Nantes, et des vins de Bordeaux sur les côtes de la Bretagne. Au reste l’élection des Sables-d’Olonne renferme huit abbayes, qui valent ensemble 48 000 livres de revenu : ce sont ; l’abbaye de Bénédictins à Orbestier ; Une autre du même ordre, à Talmond ; au Jard, une de Prémontrés ; à Breuil-Groland, une de Bernardins ; à Fontenelles, une de chanoines réguliers ; à Beauvoir ; des Dominicains et des Mathurins, et enfin de Camaldulès à l'île Chauvet. Il y a 18 Prieurés, valant 12 000 livres ; 96 chapelles ou légats, montants à près de 10 000 livres, et 98 cures qui valent 38 000 livres de rente.

Texte de M, Émile de la Bédollière, extrait de l'Histoire des villes de France d'Aristide Guilbert - 1859 Histoire détaillée des Sables d'Olonne

Nous remarquons que ce fut dans la rade qui s’étend en hémicycle, vis-à-vis de la ville actuelle, qu’en 817 débarquèrent les Normands. On ne connaît pas d’autres faits relatifs à l’histoire des Sables d’Olonne, avant le règne de Louis XI. En 1472, ce prince vint visiter les côtes du bas Poitou, avec Philippe de Commines, et chargea les sieurs du Fou et de Bressuire, ses chambellans, de diriger l’établissement du port et des fortifications des Sables ; il fit présent aux habitants d’une somme de cinq mille livres, et les affranchit de tailles et aides, sous la condition de fortifier leur ville, afin qu’elle pût offrir plus de sécurité aux marchands qu’y attirerait bientôt le renom de son port, lequel, dit l’ordonnance royale du 10 novembre 1472, « est bon et bien sûr, et plus que nul autre port ou havre du royaume. » Louis XI, en 1474, accorda de nouveaux privilèges aux habitants des Sables et de la Chaume, et exempta de droits, pendant vingt ans, les blés et les vins qu’on amènerait dans le port. La seigneurie des Olonnes, enlevée à la famille de la Trémouille, fut donnée à Philippe de Commines, par lettres patentes du mois de mai 1480. La ville prit un développement rapide. Louis de la Trémouille, réintégré dans ses biens par arrêt du parlement, écrivait à Charles VIII que le port des Sables recevait annuellement quatre-vingts ou cent navires, qui allaient chercher du sel à Brouage, à Noirmoutiers, et à l’île de Ré. Après la découverte de l’Amérique, les Olonnais firent des armements considérables pour la pêche de la morue. Les guerres religieuses du XVIe siècle suspendirent malheureusement ces expéditions. Les Sables, emportés de vive force par les calvinistes, en 1577 et 1578, furent assiégés une troisième fois, au mois de février 1622, par le duc de Rohan Soubise, à la tête d’une armée protestante. Les gentilshommes qui dirigeaient la défense ayant péri dans les premiers assauts, les Olonnais entrèrent en pourparlers avec le duc, qui exigea d’eux une rançon de cent mille écus, et les plus belles filles de la ville. Ils répondirent qu’ils étaient dans l’impossibilité de réunir la somme demandée, et qu’ils étaient prêts à mourir plutôt que de livrer leurs concitoyennes. Le duc leur proposa de lui fournir deux cent mille écus, quatre-vingts pièces de canon, et trois vaisseaux ; ils acceptèrent ; mais malgré la capitulation, le chef protestant accorda à ses troupes deux heures de pillage : toutes les églises furent mises à sac, les cloches et les calices emportés, les images brisées, les nappes d’autel transformées en drapeaux. Le duc de Soubise décampa à l’approche de l’armée royale, commandée par Louis XIII en personne. Pendant le siège de La Rochelle, le port des Sables reçut des navires chargés de vivres et de munitions pour les troupes catholiques, et, le 14 septembre 1625, l’amiral de Montmorency y prit le commandement d’une flotte de soixante-six vaisseaux hollandais. Sous Louis XIV, les Sables avaient, suivant des documents officiels, de 14 à 15,000 âmes de population, les états dressés, en 1668, par les officiers de l’amirauté, constatent que les habitants armaient cent un vaisseaux, tandis que Nantes n’en comptait que quatre-vingt-neuf, et La Rochelle trente-deux. Les guerres maritimes du XVIIe siècle décimèrent rapidement la population Sablaise ; une flotte anglo-batave bombarda la ville, le 17 juillet 1696 ; des ouragans la détruisirent, à trois époques différentes, dans le cours du XVIIIe siècle, en 1747, en 1750 et 1751. Pendant les troubles de la Vendée, les Sablais repoussèrent continuellement les insurgés ; ils subirent courageusement, en 1793, un siège de plusieurs jours, contre des forces supérieures dirigées par un chirurgien de Machecoul, nommé Joly (24-28 mars). Sous l’Empire, la rade des Sables fut le théâtre d’un glorieux combat entre les trois frégates françaises, la Calypso, la Cybèle et l'Italienne, et cinq vaisseaux de ligne anglais (24 février 1809). Les Sables, siège d’une amirauté et chef-lieu d'une élection, étaient administrés, sous l’ancien régime, par un maire et un corps municipal. Il y avait dans cette ville, depuis 1778, un détachement de canonniers garde-côtes ; on y comptait deux paroisses : Notre-Dame et Saint-Nicolas ; deux couvents d’hommes : des Cordeliers et des Capucins ; et trois communautés de femmes : des Bénédictines, des Dames de l’Union-Chrétienne et des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui desservaient l’Hôtel-Dieu. Les Sables sont aujourd’hui l’un des chefs-lieux de sous-préfecture du département de la Vendée ; l’arrondissement renferme près de 102,000 âmes, et la ville un peu plus de 5,000 ; on y trouve une inspection des douanes, un syndicat des gens de mer, un tribunal de première instance, et un petit séminaire. La pêche est la principale ressource des habitants, qui font, en outre, un commerce assez considérable en bestiaux, goudron, sel, grains, et vins du midi delà France. Le port a récemment attiré l’attention du gouvernement : on y a commencé, en 1845, des travaux de curage et d’agrandissement. L’intérieur de la ville ne présente qu’un réseau de rues sinueuses coupées par des ruelles ; mais on admire, le long de la plage, le remblai, construit en 1767. Deux établissements de bains de mer, fondés en 1840 et 1845, sont visités, durant la belle saison, par environ douze cents baigneurs. Plusieurs marins fameux sont sortis des Sables d’OIonne. Nous citerons d’abord Jean-David Nau, plus connu sous le nom de l'Olonnais ; ce chef de flibustiers surnommé le fléau des Espagnols, dont il ne se fit pas moins redouter par son courage que par ses cruautés, vivait dans le XVIIe siècle ; il périt misérablement sous les coups d’une troupe de cannibales, qui se disputèrent ses membres mutilés. Nous mettons bien au-dessus de cette triste renommée le voyageur Imbert, le premier explorateur de l’intérieur de l’Afrique ; le vice-amiral comte de Vaugiraud, gouverneur de la Martinique en 1814, et le contre-amiral Gautier.

|

Les textes ont été transcrits et les gravures corrigées des défauts d'impression et de vieillissement.

Tout le contenu de la page est donc sous Copyright

![]()

Dépôt de Copyright contre toute utilisation commerciale

des photographies, textes et/ou reproductions publiées sur ce site

Voir explications sur la page "Accueil"

| Plan de site | Recherches | Qualité | Liens | Contact |