Texte de MM. Aristide Guilbert, et Prosper Lajforgue d’Auch,

extrait de l'Histoire des villes de France d'Aristide Guilbert - 1859

Collection personnelle

Histoire détaillée d'Auch

Auch, autrefois Cliberri, était le chef-lieu des Ausci ou Ausks, l’un des peuples qui habitaient l’Aquitaine avant la conquête romaine. Les Ausci se distinguaient par leurs bonnes mœurs et passaient pour le peuple le plus civilisé de la province ; leur cité ceinte de murailles, était située sur le promontoire où se trouve la ville actuelle. Publius Crassus, lieutenant de César, reçut la soumission de ce peuple qui lui donna des otages. Cliberri changea bientôt son nom contre celui de l’empereur Auguste et s’appela Augusta-Ausciorum. Une colonie s’établit au sud-est de la ville dans la plaine de l'Ægircius, le Gers. Après quelques révoltes occasionnées par les cruautés et les exactions des proconsuls, les Ausci descendirent des hauteurs qu’ils habitaient pour se mêler aux vétérans de la colonie romaine. Par un insigne honneur, Augusta fut du petit nombre des villes auxquelles les empereurs accordèrent le droit latin, c’est-à-dire la faculté de se gouverner elles-mêmes. L’an de J.-C. 211, Caracalla la gratifia du droit de cité ; à ce titre elle fut investie de divers privilèges ; entre autres, de celui de posséder un forum, un gymnase, des thermes, un théâtre, etc. Elle devint le siège d’un sénat qui correspondait avec le chef ou président de la province, lequel résidait à Eauze, métropole de la Novempopulanie. Ce sénat avait à sa tête un officier romain qualifié de comte, et une milice recrutée parmi les citoyens composait la force militaire de la ville. Augusta, comme toutes les cités romaines, était construite sur le plan même de Rome. Son périmètre formait un carré oblong, entouré de murailles flanquées de tours de distance en distance.

L’introduction du christianisme à Augusta date de la fin du III siècle. Malgré la célébrité qu’elle avait acquise et l’importance que lui donnaient ses droits de cité, ce ne fut cependant que dans le IVe siècle qu’on en fit un évêché, dont le premier titulaire connu est un prélat nommé Citerius (313).

La domination romaine qui, dans l’origine, n’avait été acceptée qu’à contrecœur, eut cependant les plus heureux résultats pour la province. La ville d’Auch en ressentit surtout les avantages. La littérature, les arts y furent cultivés avec succès ; le commerce et l’industrie enrichirent les habitants. Ses environs étaient ornés de somptueuses villas. Des voies de communications, telles que les routes de Toulouse et de Saint-Bertrand ( Lugdunum Convenarum ), reliaient entre eux les points les plus fréquentés de la Novempopulanie. Toute cette prospérité s’évanouit vers le commencement du Ve siècle, pendant les invasions successives des Vandales, des Suèves, des Alains et des Goths, qui se livrèrent à toutes sortes de dévastations. S’il faut en croire la chronique d’Auch, la ville fut alors préservée de la fureur des barbares par l’intercession de Saint-Orens, son évêque.

LesVisigoths, maîtres de la Novempopulanie, persécutèrent les évêques catholiques de cette province. Plusieurs sièges épiscopaux furent supprimés, et particulièrement celui d’Auch, jusqu’en 484, époque à laquelle il fut relevé et occupé par l’évêque Nicetius.

En 509, après avoir conquis les trois Aquitaines sur les Visigoths, Chlodwig dota l’évêché d’Auch de plusieurs terres ; il fonda et fit bâtir sous les murs de la Cité-Vallée-Claire (c’est-à-dire de l’Augusta-Ausciorum, ainsi nommée pour la distinguer de l’ancienne cité des Ausci, qui conserva le nom de Ville- Claire) l’église de Saint-Martin, près de laquelle fut construit un monastère où les évêques fixèrent longtemps leur résidence avec leur clergé. Pendant les deux siècles qui suivirent la mort de Chlodwig, la Novempopulanie fut ravagée tour à tour par les Franks et les Normands. En 732, les Maures se répandirent aux environs d’Auch, ruinèrent tout le district, et s’étant emparés de la ville, n’en épargnèrent qu’un faubourg, lequel subsiste encore aujourd’hui sous le nom de Place de la Maure. Détruite par les Africains, la ville se relevait à peine, lorsqu’on 844 les Normands dévastèrent une seconde fois la province. Il ne paraît pas cependant qu’à cette époque Auch eût déjà repris quelque importance, car ces hordes avides de pillage dédaignèrent de s’y arrêter. Après la fuite de l’archevêque de Bordeaux chassé par les Normands, l’évêché d’Auch fut érigé en un archevêché dont le premier titulaire fut Airard (879). Dans le Xe siècle, le comte Guillaume-Garsie, fils de Garsie-Sanche, duc de Gascogne, à qui, dans le partage des états de son père, était échu le pays de Fezensac, fit construire un château sur le promontoire même où avait été située la ville des Ausci. Les rares vassaux restés parmi les débris de la cité romaine accoururent se placer sous la protection du nouveau seigneur. Un mur d’enceinte protégea ces groupes de maisons ainsi que la forteresse du comte. C’est vers ce temps-là qu’il faut rapporter l’accroissement définitif du diocèse d’Auch et l’autorité temporelle exercée par les archevêques sur tous les possesseurs de fiefs : autorité si extraordinaire qu’on peut dire, sans exagération, qu’ils furent pour les seigneurs de la Gascogne ce qu’étaient les papes pour les monarques de l’Europe.

Le comte Guillaume-Garsie, imitant son père, partagea son comté entre ses trois fils (960). Odon, l’un d’eux, eut le Fezensac ; c’est par son successeur Odon, dit Mancus Tinea, que fut fondé le monastère de Saint-Orens. La race de ce dernier s’éteignit dans la personne de Béatrix (1140). Alors Gérard III, comte d'Armagnac, le plus proche parent, réunit la succession à son fief, et ses descendants furent suzerains de la ville d’Auch jusqu’à la mort de Charles Ier, qui ne laissa pas d’enfants légitimes (1484). Le Fezensac et l’Armagnac furent, depuis, administrés par differents seigneurs au nom du roi de France. Henri IV, à son avènement, les incorpora dans les domaines de la couronne.

En 1040, l’archevêque Raymond-Copa ayant permis la liberté de sépulture, établit un nouveau cimetière près de l’église de Sainte-Marie à Auch. Cette innovation déplut singulièrement aux moines du monastère de Saint-Orens dont le cimetière servait pour toute la ville, et qui avaient ainsi le monopole des inhumations. Il en résulta des querelles très violentes, renouvelées dans plusieurs circonstances. pendant un espace de plus de soixante-quinze ans. L’affaire eut enfin un dénomment en 1119 ; le pape Calixte II condamna par un bref les bénédictins de Saint-Orens. Tout semblait terminé, et le nouvel archevêque Bernard de Sainte-Christine devait procéder avec tout son clergé à la bénédiction du cimetière de Sainte-Marie, quand le 29 avril, jour de la cérémonie, pendant la grand’messe, les moines dépités de leur défaite marchèrent armés vers la cathédrale, suivis d’un grand nombre de partisans dévoués à leur cause. L’évêque de Tarbes, qui officiait, fut blessé au pied ; plusieurs personnes périrent dans ce tumulte. Une des flèches lancées par les assaillants perça même le corporal de l’autel. On se hâta de fermer les portes de l’église, mais les moines exaspérés y mirent le feu, et l’édifice entier, sans aucun doute, eût été la proie des flammes sans le secours des assistants qui, à la vue du danger, avaient abandonné précipitamment l’intérieur de la basilique. Ces excès furent dénoncés au concile de Toulouse présidé par le pape. La conduite des moines fut condamnée, dit Brugèle, « par tous les pères, qui virent avec indignation le corporal avec la flèche dont il avait été percé » et l’établissement du cimetière fut enfin confirmé d’une manière irrévocable.

Bernard IV, comte d’Armagnac, voulant placer un de ses fils sur le siège archiépiscopal de la ville d’Auch, fit une guerre des plus acharnées à son beau-frère Gérard de la Barthe qui l’occupait. A diverses reprises il saccagea l’église Sainte-Marie, l’archevêché, le cloître des chanoines dont il abattit les tours, et pilla les biens et les meubles de son parent. Ces hostilités, continuées par son fils, le comte Gérard IV, ne cessèrent qu’après le départ de l’archevêque Gérard pour la Palestine où il mourut (1190).

La révolution communale qui s’accomplit au XIIe siècle dans le nord de la France se fit à peine sentir dans les provinces méridionales, où, comme l’on sait, le régime municipal avait toujours existé. Ce n’est cependant que dans les premières années du XIIIe siècle qu’on voit renaître le mot de citoyen et de république d’Auch. En 1205, Arnaud, comte d’Armagnac, prêta serment aux consuls de la ville de garder leurs privilèges et coutumes, leurs biens et personnes ; privilèges, dit le préambule, « que les dits habitants et leurs tenants ont de tout temps, et dont n’est mémoire du contraire. » D’où l’on est fondé à croire que, de tout temps, en effet, Auch a joui des bénéfices du régime municipal.

Gérard V, comte d’Armagnac, homme faible et pusillanime, s’engagea, par acte du 6 des ides de juin 1246, à tenir à foi et hommage de Simon de Montfort les comtés d’Armagnac et de Fezensac, excepté toutefois Auch et la conservation pour cette ville du droit de franc-alleu qu’elle possédait. Simon, par une lettre adressée aux consuls, les assura qu’il maintiendrait les exceptions arrêtées avec Gérard. Ce fut dans le même siècle que saint Louis porta plusieurs ordonnances contre les blasphémateurs. Les consuls d’Auch et l’official, à l’exemple du roi, en rendirent aussi contre ceux des habitants de la cité qui seraient convaincus de blasphèmes. Ces ordonnances, écrites en langue romane, contiennent certaines dispositions fort originales que nous regrettons de ne pouvoir transcrire.

En 1279, Auch fut assiégée par le sénéchal de Toulouse. Gérard, montrant dans cette circonstance plus de hardiesse qu’on ne s’y attendait d’après son caractère, concentra des troupes dans la ville, la fortifia, et jeta le défi au sénéchal. Celui-ci livra bataille au comte sous les remparts, le fit prisonnier et l’emmena au château de Péronne où il resta captif pendant deux ans. En 1280, Bernard, comte d’Astarac, ayant élevé la Bastide de Pavie sur les marches de son comté qui confinaient avec l’Armagnac, les consuls d’Auch protestèrent énergiquement contre cet acte qui faisait ombrage à la commune. Il y eut un long procès entre les deux localités, et souvent on en vint aux coups. Mais la contestation finit par être décidée en faveur de ceux de Pavie.

Dans l’année 1289, fut élevé l’hôtel-de-ville, que suivant l’usage des communes du midi, on surmonta d’une mirande, en place de beffroi. On y établit en même temps une prison avec sa geôle, un magasin où l’on enferma les armures, les harnais, et, dit la chronique d’Audi « une arche ou coffre où furent mis tous les livres et papiers des sieurs consuls et citoyens de ladite ville, relatifs à toutes les affaires et ordonnances municipales. »

Les droits acquis et reconnus des habitants furent solennellement confirmés et sanctionnés l’an 1301, par Bernard VI, comte d’Armagnac, et par l’archevêque Amanieu II. Alors fut passée la sentence arbitrale ou transaction, entre le comte, l’archevêque, le chapitre et le syndic de la commune ; acte qui institua par écrit le code, auquel devaient être soumis les habitants, sous le titre de Coutumes d'Auch. Le préambule en est surtout intéressant par le soin qu’ont eu les rédacteurs de spécifier que, par discours et laps de temps, les choses qu'on fait pouvant facilement venir à oubli, il est beaucoup meilleur de les mettre à la notice et connoissance de témoins et de les éterniser par témoignages d' écritures. Ce code, écrit d’abord en latin, est resté en vigueur jusqu’à la révolution de 1789. Les comtes d’Armagnac, et, après leur chute, les rois de France à leur avènement, ainsi que les archevêques, en s’installant dans le diocèse, prêtaient serment aux consuls de respecter les privilèges et coutumes de la ville. Les consuls, au nombre de huit, étaient élus pour une année, à l’expiration de laquelle ils nommaient chacun leur successeur. Ils avaient trente sols morlas de salaire en 1301, deux cents livres en 1730. Une de leurs prérogatives était de ne pouvoir être mis à la torture, sinon qu'en cas et quels les consuls de droit y doivent être mis. En sortant d’exercice, il fallait qu’ils attendissent deux ans avant de pouvoir être réélus ; et, en cas de nomination, s’ils s’excusaient et refusaient d’accepter, ils étaient passifs d’une amende de vingt sols morlas. Parmi les deux cents articles contenus dans le livre des Coutumes, traitant des droits politiques, civils, criminels, et de propriété, nous en choisissons un qui, par sa singularité même, nous semble assez remarquable pour être cité. « Item, est coutume que un chacun peut travailler en son édifice ou en tout autre bâtiment, et élever sa maison plus haute à sa volonté et jusqu’au ciel, etc.»

En 1317, un différend fort vif s’éleva entre le chapitre métropolitain et les magistrats municipaux, à propos du moulin de Filère appartenant au chapitre, et où les habitants faisaient moudre leur grain. Le droit de pugnero (mouture), qui était d’un picotin sur trente, ayant été augmenté, les consuls rendirent une ordonnance publiée à son de trompe, par laquelle le moulin était mis en interdit. Cette mesure irrita le clergé ; l’official frappa les consuls d’excommunication ; mais ceux-ci ne se laissèrent point intimider et lui firent signifier une cédule appellatoire. Quelques années après, les consuls d’Auch furent pour la seconde fois en contestation avec ceux de Pavie. Le Baile de cette localité s’était permis, on ne sait pourquoi, de faire faire le guet à la Trilhe de Saint-Martin, faubourg d’Auch sous les murs. Las de réclamer en vain contre cet empiètement sur leur autorité, les consuls avec quatre mille hommes assiégèrent le Baile dans le faubourg, incendièrent son hôtellerie, pour le brûler lui et les sergents du guet. Traduits pour cet excès devant le sénéchal de Toulouse, les consuls et toute l’Université d’Auch furent condamnés à deux mille livres d’amende ; mais le roi la réduisit à douze cents, « et furent maintenus les consuls à faire le guet à la trilhe de Saint-Martin. »

En 1337, comme les Anglais maîtres de la Guyenne donnèrent des inquiétudes à toutes les provinces limitrophes, la commune imposa certaines marchandises et les biens des habitants pour réparer les murailles et mettre la ville en état de soutenir un siège. L’enceinte fut élargie : on y renferma les quartiers du Pouy, de Saint-Pierre, de la Treille, des Jacobins et du Barry. La cité eut pour limites : au nord, le ruisseau de Juillan ; au sud, celui du Caillou ; à l’est, le Gers ; à l’ouest, le château. Les murailles furent flanquées de tours, de distance en distance ; les portes de la ville, au nombre de six ( Porte-Neuve, d’Encape, du Caillou, de Saint-Pierre, de la Treille et Trompette), outre des portes secondaires appelées Poutanet, furent protégées par une galerie de mâchicoulis et par des meurtrières. A l’intérieur, le château des comtes et le premier mur d’enceinte défendaient le côté sud-ouest ; le château de l’archevêque et le cloître des chanoines le sud-est ; le château de la Treille et le monastère de Saint-Orens le nord-est. A ces fortifications se reliaient plusieurs petits forts sur des collines, à l’entour de la ville, où l’on faisait le guet pour avertir la garnison en cas d’alerte ; de manière que la ville d’Auch pouvait être considérée comme une des places de guerre les plus importantes de l’époque.

Les dépenses occasionnées par les fortifications avaient épuisé les habitants : les démêlés sans cesse renaissants des comtes de Foix et d’Armagnac les accablaient, en outre, chaque année, de nouvelles charges. Aux calamités de la guerre vint se joindre une peste terrible qui décima la population (1341). Le comte d’Armagnac, touché de tant de malheurs, fit don à la ville du droit d’entrée établi sur le vin.

Les Anglais guerroyaient toujours en Guyenne : l’entretien des forteresses exigeait des dépenses annuelles. A ces causes, les consuls d’Auch, autorisés par le comte Jean Ier, taxèrent d’une somme de douze deniers chaque sept charges de vin (1370). Deux ans plus tard, dans le même but, un nouvel impôt frappa les objets de première nécessité pour deux ans seulement ; et de plus, sur la requête des consuls, le comte fit aux habitants, pour les aider, rémission de la somme de douze livres, qu’il percevait sur chaque feu. La sûreté des murailles, principal objet de leurs sollicitudes, exigeait tous ces sacrifices : on trouve dans les archives de 1’hôtel-de-ville un volumineux dossier d’actes consacrés au renouvellement de ces contributions.

Après le sac de Lectoure par Louis XI, et la complète ruine des Armagnacs, le cardinal Jouffroy, commandant l’armée royale, se porta sur Auch afin d’y consommer la vengeance du roi et la sienne propre. Le comte Jean V était mort lâchement assassiné : tout ce que le pays possédait de troupes disponibles avait été rassemblé dans Lectoure, de sorte que la ville, privée de garnison, ne pouvait opposer la plus faible résistance. Forcés de subir la loi du vainqueur, les habitants furent impitoyablement mis à rançon. Le chapitre vendit sa bibliothèque et donna un magnifique crucifix avec deux statues d’argent et plusieurs joyaux de prix. Le siège archiépiscopal, occupé par un d’Armagnac, fut regardé comme vacant, et, du vivant même du titulaire, soumis aux lois de la régale (1473).

En 1540, l’archevêque, M. de Clermont-Lodève, à la munificence duquel on doit les vitraux peints de la cathédrale, dont il fit continuer la construction, les stalles du chœur et la fondation du collège, ayant résigné son siège, le cardinal de Tournon, son successeur, arrivant à Auch, y fut reçu selon le cérémonial en usage. La mule du prélat, à son entrée dans la ville, fut conduite par le baron de Montaut, dont le droit était de lui servir à table d’échanson. La mule et le buffet de l’archevêque, composé ordinairement d’un service en or ou en vermeil, étaient acquis au baron. Mais M. de Tournon, plus modeste que ses prédécesseurs, n’étala sur son buffet qu’une vaisselle de verre. Le baron, furieux à cette vue, ne put contenir l’expression de son désappointement ; il brisa la vaisselle à coups de bâton, en présence même du prélat et des convives, et en l’apostrophant de railleries, d’injures et de menaces. L’archevêque fut si sensible à cet outrage, que peu de temps après il quitta la ville et n’y revint jamais.

En 1562, les calvinistes, dont les doctrines s’étaient insensiblement propagées dans la province, levèrent l’étendard de la révolte. Sur la demande des vicaires-généraux et des consuls, Montluc, qui était alors à son château du Sanpoy, près Auch, y accourut avec une compagnie. Montluc, contre son ordinaire, est très laconique dans le récit qu’il fait de sa mission dans cette ville. Nous savons par lui seulement qu’il réussit à la pacifier ; ensuite il se dirigea sur Toulouse. L’archevêque, M. de Chaumont, et plusieurs de ses suffragants, suspects d’hérésie comme lui, furent excommuniés. Bientôt après, ce fut encore une fois le tour de la peste : elle exerça les plus cruels ravages dans la cité et le pays (1564). On n’en avait pas fini non plus avec les partisans de la réforme. En 1569, Montgomery, généralissime des armées de la reine de Navarre, surprit Auch, où il pénétra avec toutes ses troupes. S’il faut ajouter foi à la chronique, la ville fut épargnée par le chef des huguenots, ce qui nous semble peu vraisemblable. Mais, en 1587, les calvinistes, ayant reparu à Auch, pillèrent les églises de Saint-Orens et des Jacobins ; ils mirent également à sac plusieurs maisons particulières et ravagèrent tout le pays environnant. La peste sévit de nouveau en 1632. Les habitants rivalisèrent d’ardeur afin de désarmer la colère du ciel par des œuvres pies, et la corporation des marchands fonda à perpétuité une messe, le 6 septembre, jour où la ville fut délivrée de ce fléau.

Cependant, à mesure que le pouvoir se centralisait, la municipalité voyait ses privilèges subir quelques atteintes. On avait pu remarquer déjà que les membres du présidial récemment établi à Auch (ils étaient onze), jaloux de l’autorité des consuls, avaient cherché, dans mainte circonstance, à paralyser l’action de la commune. Leurs prétentions éclatèrent tout à coup à propos d’une ordonnance sur les vendanges et l’entrée du vin, qu’ils traitèrent d’abusive et de séditieuse. Les consuls en référèrent au duc d’épernon, gouverneur de la province ; celui-ci reconnut leur droit, et l’ordonnance eut son plein et entier effet. Les membres du présidial, dépités de leur défaite, n’attendirent plus qu’une occasion pour se venger. Cette occasion se présenta le jour de la Fête-Dieu (1649). Le rang de préséance appartenait aux consuls dans toutes les cérémonies religieuses : ils se rendirent à l’église de Saint-Orens, « en robes rouges et livrée consulaire, » dit le procès-verbal,

« comme ils en avoient le privilège, octroyé par lettres du comte d’Armagnac, en date de l’an 1357 ; accompagnés des huit gardes avec leurs casaques rouges, des portiers et messagiers et de leurs valets ordinaires, auxquels ils avoient joint quinze ou vingt habitants avec des hallebardes. » Deux d’entre eux, les sieurs Lafont et Aignan, restèrent sur le seuil de l’église avec la force armée ; les six autres, suivis de leurs gardes, « portant flambeaux et armoiries, » pénétrèrent dans l’église, où les présidiaux vinrent prendre place à leur tour au côté droit du chœur. L’office terminé, et la procession se disposant à sortir, les présidiaux s’élancèrent sur les consuls pour leur disputer la préséance ; ils les assaillirent à coups de poing et à coups de pied, les frappant des cierges qu’ils avaient en main et déchirant leurs robes ; l’un des agresseurs lâcha même un coup de pistolet sur son adversaire. Le tumulte fut heureusement apaisé, grâce à l’intervention de quelques personnes qui accoururent de l’église de Sainte-Marie, où elles assistaient à l’office ; les présidiaux se retirèrent et la procession eut lieu dans la forme accoutumée.

Pendant les troubles de la Fronde la ville d’Auch, obligée de pourvoir au passage continuel de troupes et aux besoins d’une nombreuse garnison, fut obligée de contracter un emprunt de vingt mille livres, pour être affranchie de toute charge militaire pendant le quartier d’hiver ; car à ces époques la ville était sans casernes et les soldats logeaient chez les habitants. En 1680, la cathédrale, qui était restée inachevée depuis près de trois siècles, fut terminée par les soins et avec les secours pécuniaires de l’archevêque, M. de Lamothe-Houdancourt. L’un de ses successeurs, M. Desmarets, couronna l’œuvre de son devancier, en faisant dégager les avenues et le parvis de l’édifice. Alors disparurent les masures qui encombraient le temple, et sur le terrain demeuré libre on construisit les bâtiments réguliers qui dessinent la place Sainte-Marie. Le même prélat fit élever le palais archiépiscopal et fonda le séminaire (1720). Alors aussi sur les préaux ou placetos (petites places) précédant l’entrée des maisons remarquables du XVe siècle, on commença les maisons de la rue du Chemin Droit, actuellement rue Dessoles. La cité prit enfin une physionomie toute nouvelle, lorsqu’on eut rasé les remparts avec les tours, les portes de ville avec leurs machicoulis et leurs guérites, ainsi que les maisons des XIIe et XIIIe siècles, vraies forteresses défendues par des tourelles surmontées de girouettes. Ce fut le dernier coup porté à la ville féodale et militaire, et l’époque où Auch perdit son aspect sombre mais pittoresque du moyen âge.

En même temps que la cité se transformait, Auch devenait le chef-lieu d’une généralité, composée des démembrements de celles de Bordeaux et de Montauban et le siège d’une intendance (1715). Ce ne fut pourtant que plus de trente-cinq ans après, c’est-à-dire dans l’année 1751, quelle commença de naître en quelque sorte à la vie moderne. L’intendant d’étigny, homme au cœur généreux, au génie vaste et créateur, par ses encouragements, par ses largesses, introduisit le commerce et l’industrie dans une ville privée auparavant de tous débouchés, où l’on n’arrivait qu’au moyen d’un bac, et dont les habitants pouvaient vivre à peine de produits indigènes. Il fit construire de belles routes, redresser, paver et éclairer les rues, convertir les terrains incultes en promenades et en boulevards, bâtir un Hôtel-de-ville, des casernes, des halles, une salle de spectacle, des aqueducs et des fontaines ; il établit en outre des marchés et des foires, des manufactures de drap et de faïence, des filatures, des minoteries, etc., et mit une vaste plantation de mûriers à la disposition des élèves des vers à soie. Ce ne serait pas trop d’une notice spéciale pour énumérer et apprécier les bienfaits dont les habitants furent redevables à cet illustre citoyen. D’étigny mourut à Auch, en 1767, emportant les regrets de tous ses administrés. La ville reconnaissante lui a élevé une statue sur le cours auquel on a donné son nom.

En 1770, au mois de mars, une épouvantable inondation affligea la ville. La crue des eaux dura trois jours consécutifs ; les bas quartiers furent submergés, les murs qui longeaient le Gers renversés en partie. Beaucoup de maisons s’écroulèrent. On logea tous ceux qui étaient sans pain et sans asile dans les casernes, occupées alors par la milice corse, en garnison à Auch. Le conseil municipal était en permanence : le maire Boutan montra dans sa conduite le plus noble dévouement, et l’archevêque, afin de conjurer une aussi grande calamité, fit exposer le Saint-Sacrement aux yeux des fidèles dans toutes les églises.

De 1770 jusqu’aux premières années de la révolution, nous ne rencontrons aucun détail, aucun événement digne d’être mentionné dans l’histoire de la ville d’Auch. L’enthousiasme, excité par les idées rénovatrices de 1789, y fut aussi unanime, aussi spontané, que dans toutes les autres provinces de France. Le régime de la terreur pesa assez cruellement sur la cité ; l’échafaud y resta en permanence, pendant près d’un an, sur la place de la Fraternité. C’est alors que l’escalier de l'hôtel-de-ville fut dépouillé des tableaux offerts par la commune à chacun des huit consuls, à l’expiration de leur mandat, et sur lesquels étaient peintes les armoiries d’Auch, avec le nom du consul et les années de sa magistrature. Cette période fut surtout marquée par l’attentat dirigé contre le représentant du peuple Dartigoyte ; attentat dont la Convention nationale s’émut profondément. Un malheureux, nommé Lacassaigne, fut accusé d’en être l’auteur et traîné au supplice. Il mourut avec courage, en criant : Vive Louis XVII ! (floréal an II). Dix ans plus tard, à l’hôpital d’Auch, un gendarme, sur son lit de mort, s’avoua coupable du délit qui avait fait condamner Lacassaigne : il s’agissait d’une brique lancée contre Dartigoyte, au moment où il haranguait les jacobins rassemblés dans la salle de spectacle.

Sous le consulat, la cathédrale fut restaurée et rendue au culte catholique. Le 16 germinal an IX, on transféra solennellement à l’église Sainte-Marie les cendres de l’intendant d’étigny, et ce fut sur la proposition de M. Santetz fils que le conseil général lui vota une statue (1er vendémiaire an XII). On ouvrit ensuite un athénée, on établit une école centrale au collège ; la société d’agriculture, en pleine activité, décerna des prix aux cultivateurs ; le commerce reçut une certaine impulsion ; on créa des filatures, une manufacture de draps du Gers ; mais cette dernière industrie tomba bientôt par l’inhabileté du directeur, malgré la supériorité constatée de la fabrication. Le 24 juillet 1808, Napoléon passa à Auch. La ville lui fit une réception brillante. L’empereur, par divers décrets, accorda vingt mille francs pour la réparation du collège et de la cathédrale, et dix mille francs pour les pavés et les fontaines, etc.

En 1814, les Anglais entrèrent à Auch sans coup férir ; on savait qu’ils se présenteraient en amis, et eux-mêmes craignaient bien plutôt une attaque de la garnison : mais la retraite du maréchal Soult sur Toulouse avait démoralisé les esprits. La première restauration et les cent jours eurent pour les habitants d’Auch les mêmes résultats, à peu près, que pour ceux de toutes les autres villes. La réaction royaliste de 1815 y fut beaucoup plus sensible : le système d’intimidation prévalut, et les jugements de la cour prévôtale, présidée par le comte de Preissac, servirent d’aliment aux passions.

Au mois de mars 1828, le maire, M. de Vie, ayant donné son autorisation pour qu’il fût procédé à la vente de la forêt de Lespou, vulgairement appelée Bois d'Auch, où les pauvres allaient de temps immémorial recueillir leur bois de chauffage, il en résulta une émeute assez sérieuse. Pendant trois jours la gendarmerie fut sur pied, la ville en état de siège ; et, après que l’ordre eut été rétabli, la compagnie des sapeurs-pompiers, recrutée parmi d’honnêtes artisans qui avaient refusé leur concours au maire, fut immédiatement licenciée.

Depuis 1830, deux faits importants peuvent prendre place dans les annales de la ville d’Auch. L’inondation du mois d’août 1836 fut plus terrible encore que celle de 1770. Un peu plus tard, le recensement, accompli par l’ordre de l’administration centrale dans le mois d’août 1841, provoqua quelques démonstrations hostiles de la part de la population.

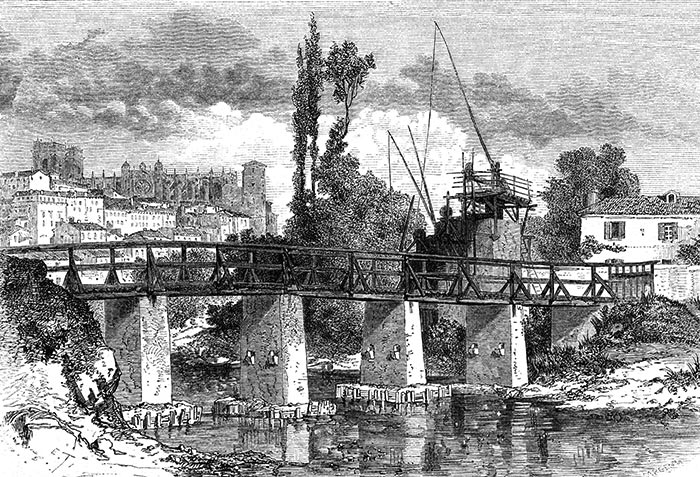

Pont de bois à Auch, dessin de Thérond d'après M. Lenormant fils,

gravure

extraite du Magasin pittoresque de 1861

Collection personnelle

Auch est le chef-lieu du Gers, qui contient 331,447 habitants, et le siège de la cour d’assises du département. Elle possède un tribunal de commerce, un grand et petit séminaire, un collège royal, et un dépôt des remontes générales commandé par un colonel. Elle est aussi la résidence d’un archevêque qui, jusqu’en 1789, a porté le titre de primat d'Aquitaine, et d’un commandant militaire. Il n’y a plus aujourd’hui ni manufactures ni fabriques. La navigation projetée du Gers pourrait seule y raviver l’industrie et le commerce.

La ville est située, comme nous l’avons déjà dit, sur le plateau et les penchants d’un promontoire, ce qui la divise en cité haute et cité basse. On communique de l’une à l’autre par des escaliers presque perpendiculaires, en patois pousterlos. Sur le plateau sont le Cours d'Etigny et les principaux édifices ; sur les penchants l’hôpital, la Maison de Secours, les casernes et les jolies promenades du quai. On admire avec raison les boiseries, les sculptures du chœur et de la cathédrale ; l’église de la Conception, ou plutôt de Saint-Orens, construction du XIIe siècle, œuvre d’architecture ogivale-secondaire d’une véritable beauté ; et le palais archiépiscopal, maintenant l’hôtel de la préfecture, dont l’effet est grandiose. Outre la bibliothèque publique, riche de sept mille volumes, une galerie de tableaux, et un musée d’antiques, on trouve une autre bibliothèque très bien composée au séminaire, où le public a également accès, ainsi qu’une précieuse collection de manuscrits, et un cabinet de numismatique et d’histoire naturelle. La population était, en 1745, de 7,410 âmes ; en 1792, de 10,100 ; en 1803, de 7,896 ; elle est aujourd’hui de 10,461. Son revenu était, en 1789, de 50,000 livres ; il est actuellement de 101,000 francs. Auch avait pour armes : Partie au premier de gueules à un agneau d'argent portant croix d'or ; au second d'argent au léopard lionné rampant de gueules. Le maire actuel, M. Duron, bon archéologue, s’occupe à faire graver de nouveau les armoiries de la ville sur tous les édifices communaux.

Le patois d’Auch est un des nombreux dialectes de la langue romane, dans lequel on découvre beaucoup de racines celtiques, ibères, grecques et latines. Il est très expressif, très énergique, et partant rude quelquefois. Parmi les hommes illustres nés dans cette capitale de l’Armagnac, ou qui longtemps y ont habité, nous citerons en première ligne les Armagnac ; le poète Dubartas et le poète patois Gabriel Bédout ; Joseph Duchesne, médecin de Louis XIV ; les députés Sentetz, Pérés et Laplaigne, l’un à la Constituante, les deux autres à la Convention ; Dominique Serres, qui fut peintre du roi d’Angleterre ; l’abbé duc de Montesquiou, ministre de Louis XVIII, et qui contresigna la charte de 1814 ; l’amiral Villaret-de-Joyeuse ; M. Sentetz, inspecteur et conservateur des monuments historiques du département, bibliothécaire de la ville, auteur d’une notice fort curieuse sur l’église Sainte-Marie ; et les généraux Castex, Espagne, Eugène et Adrien d' Astorg.

Bibliographie : . — Strabon, liv. IV. — Chronique d'Auch. — Mary-Lafon, Histoire du Midi. Histoire sacrée d'Aquitaine. — Cassassoles, Notice historique sur Lectoure. — Filhol, Annales de la ville d'Auch. — Commentaires de Montluc. — Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale. — Amédée Thierry, Histoire des Gaulois — D’Expilly, Dictionnaire des Gaules. — Art de vérifier les dates.

Manuscrits. — Archives et bibliothèque de la ville d’Auch. M. Prosper Lafforgue, à qui nous devons cette notice, l'a extraite d’un ouvrage historique très étendu et d’une haute importance sur sa ville natale, auquel il travaille depuis dix ans, et qui est composé en grande partie sur les pièces originales et les documents inédits conservés dans les archives de l'hôtel-de-ville d'Auch.

|

![]()