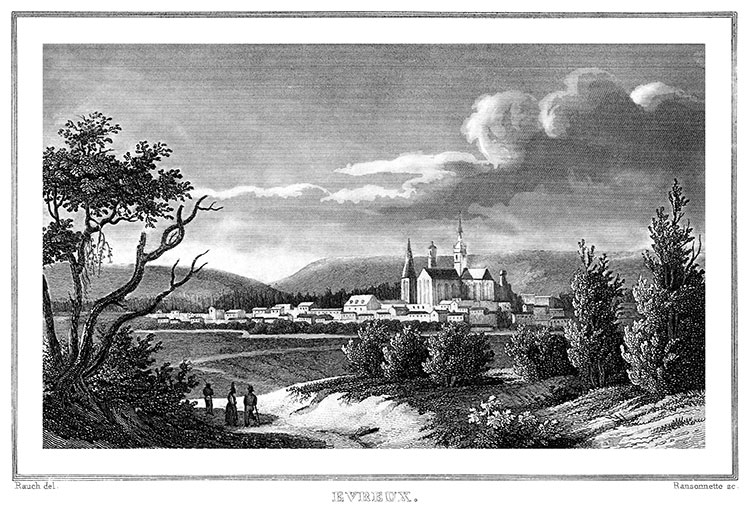

Évreux depuis une de ses routes d'accès, vers 1835

Gravure de Rauch, extraite du Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

collection personnelle

Lire et voir aussi

|

Texte de M. A. Chéruel,

Avant la conquête des Gaules par les Romains, les Aulerques formaient, dans la Gaule Belgique, une puissante confédération composée des Eburoviques, des Cénomans et des Diablintes. Le territoire des Aulerci-Eburovices comprenait une grande partie de la circonscription du département de l’Eure, et son chef-lieu, Mediolanum Aulercorum, occupait l’emplacement où s’élève aujourd’hui Évreux. Cette dernière assertion eût soulevé, il y a peu de temps encore, la réprobation unanime des savants qui plaçaient le Mediolanum Aulercorum au Vieil-Évreux, commune peu distante de la ville ; mais les importantes découvertes de M. Bonnin, qui a trouvé à Évreux même les témoignages irrécusables de l’existence d'une grande cité romaine, permettent d’affirmer désormais que la capitale des Aulerques n’a jamais été ailleurs. L’an 57 avant J.-C., Publius Crassus soumit les Eburoviques. L’année suivante, toutefois, ils prirent part à l’insurrection des cités armoriques, et massacrèrent leur sénat qui voulait les en détourner. Ils fermèrent les portes de leur ville, se réunirent à Viridovix, et furent complètement battus par Q. Titurius Sabinus qu’ils attaquèrent imprudemment dans le camp où il s’était retranché. L’an 52 avant J.-C., les Eburoviques s’associèrent encore au soulèvement dirigé par Vercingétorix, et lui fournirent un contingent de trois mille soldats. Les Romains, vainqueurs de la Gaule, firent de Mediolanum une des plus belles villes du pays. Son éloignement de la mer la protégea contre les incursions des Saxons, et, à la fin du IVe siècle, Ammien-Marcellin put la placer au rang des quatre cités les plus considérables de la Seconde Lyonnaise (390). On pense que Mediolanum fut détruit par les Barbares, trente ans environ avant l’arrivée des Franks. Les modifications que sa dénomination a subies sont fort simples : à Mediolanum Aulercorum, on ajouta Eburovicum, du nom des peuples dont cette ville était le chef-lieu. Le dernier nom ayant prévalu, l’usage a substitué peu à peu, sans trop le dénaturer, au mot Eburovices qu’on croit dériver du celtique Èbre (forêt), ceux d'Ebroices, Ebroicœ, puis Evreus et enfin Évreux. Saint Taurin apporta le christianisme à Évreux. La date précise de son apostolat est incertaine, mais elle doit être voisine de la fin du IVe siècle. Évreux fut alors érigé en évêché, et saint Taurin occupa le premier son siège épiscopal. On n’a sur cet apôtre aucun renseignement digne de foi, si ce n’est que saint Laud ou Landulphe, qui lui succéda, trouva, dans les dernières années du Ve siècle, son corps inhumé près de la voie romaine, à peu de distance de la ville, et qu’il lui éleva pour tombeau une chapelle en bois, remplacée en 660 par l’abbaye de Saint-Taurin. Sous ce règne, Évreux vit s'accomplir une révolution importante dans son existence. Richard Ier, en 989, le détacha de la Normandie, en fit un comté et le donna à son second fils Robert, archevêque de Rouen. Le comte-archevêque Robert est un des types les plus frappants de cette race sauvage qui, à moitié transformée par le christianisme, conservait cependant encore quelque chose de sa barbarie originelle. Sa vie licencieuse fut un sujet de scandale pour le clergé ; il se maria, étant archevêque, avec Herlève dont il eut trois fils ; il pressura ses vassaux, se gorgea de richesses et commit des actes inouïs de cruauté ; mais il releva et enrichit les églises et les monastères détruits ; il répandit de larges libéralités sur les pauvres ; il eut la gloire de convertir et de baptiser le roi de Norvège, Olaf, qui obtint depuis les honneurs de la canonisation ; enfin, il se repentit, et termina cette singulière existence par la mort la plus édifiante. Évreux se ressentit de ce mélange de qualités et de défauts. Robert contribua puissamment à l’amélioration de la ville, qui lui dut le rétablissement de l’abbaye de Saint-Taurin (1026) ; mais ces bienfaits furent anéantis par le désastre qu’il attira sur elle. À l’avènement de Robert Ier, son neveu, au duché de Normandie (1028), les seigneurs, jaloux de la grande part que le comte d'Évreux avait prise jusque-là au gouvernement de la province, réussirent à le brouiller avec le nouveau duc. Robert, plus habitué à coiffer le casque que la mitre, se retira à Évreux et s'y fortifia. Le duc vint l'assiéger, emporta la ville et la détruisit en grande partie, sans épargner la cathédrale qui fut à moitié démolie. L’archevêque, réfugié auprès du roi de France, lança un interdit sur la Normandie ; son neveu, effrayé, le rappela et le remit en possession du comté d’Évreux. Richard, fils aîné et successeur du comte-archevêque Robert, accompagna Guillaume le Bâtard dans son expédition en Angleterre, et mourut l'année suivante (1067), après avoir fondé à Évreux, en 1060, le monastère de Saint-Sauveur, qui devint une des abbayes de femmes les plus considérables de Normandie. L’héritier de Richard fut son fils Guillaume, qui avait combattu près de lui à Hastings. Le nouveau comte d'Évreux ne revint d’Angleterre qu’en 1073. Guillaume le Conquérant l'avait comblé de biens ; mais bientôt l’ayant soupçonné de tremper dans les projets de son fils Robert, qui cherchait à se faire donner le duché de Normandie, il mit une garnison dans la forteresse d’Évreux (1078) et l’occupa jusqu'à sa mort. Alors seulement le comte put recouvrer son château (1087). Le comté d'Évreux passa, en 1104, de la mouvance du duché de Normandie à celle du royaume d’Angleterre. Robert Courtelleuse l'offrit à son frère Henri Ier, pour l’apaiser, lorsque ce roi vint en Normandie, amené par les plaintes que les seigneurs et les prélats avaient portées contre leur duc. Guillaume, outré de voir ses sujets et lui donnés comme un troupeau, se déclara, de lui-même, vassal du roi d'Angleterre, qu’il servit vaillamment à la bataille de Tinchebray (1106). Mais sa femme Helwise l’entraîna dans un nouveau malheur, en lui persuadant d’abattre le donjon que Henri Ier avait fait construire au château d’Évreux. Le comte fut banni et eut ses biens confisqués (1012). Il rentra en grâce, l'année suivante, et se fit exiler une seconde fois. Il était rétabli dans son comté, lorsqu’il mourut, sans laisser d'enfants, le 18 avril 1118. Le roi d'Angleterre se saisit aussitôt du comté d’Évreux. Cette terre revenait à Amaury de Montfort, fils de Simon et d’Agnès, sœur de Guillaume. Amaury conquit son héritage par les armes. Il attaqua et prit la ville, au mois d'octobre 1118 ; la citadelle lui fut livrée par trahison, quelques jours après. L’évêque d’Évreux, Audouin, opposé à Amaury, prit la fuite, et son palais fut abandonné au pillage. Il ne tarda point à se venger. Henri Ier vint mettre le siège devant Évreux, en 1119 ; Audouin était avec lui. Les assiégés se défendaient avec rage et repoussaient tous les assauts. Il n’y avait qu'un moyen de les réduire, c’était l’incendie. Henri hésitait à remployer, mais l’évêque leva ses scrupules, et lé roi fit mettre le feu du côté où soufflait le vent. Évreux ne fut bientôt qu’un immense brasier ; les maisons, les édifices, tout fut réduit en cendres. Cependant, la citadelle tenait toujours. Des négociations furent entamées. Amaury se rendit auprès du roi, qui lui fit remettre le château ; les deux ennemis se réconcilièrent sur les ruines encore fumantes de la ville, et le comte rentra dans Évreux. Il ne tarda pas à le reperdre. En 1123, il prit une part active à la ligue que formèrent les seigneurs normands en faveur de Guillaume Cliton. Les insurgés ayant été dispersés, en 1124, Amaury fut privé de son comté, que le roi d’Angleterre ne lui rendit qu'en 1128. Les malheurs qui avaient frappé la ville d’Évreux étaient déjà réparés à la mort d’Amaury Ier (1137). Henri Ier et l'évêque Audouin avaient aidé le comte à effacer les traces de leur fureur. Dès 1120, un nouveau château avait fortifié Évreux ; en 1127, l'abbaye de Saint-Sauveur, entièrement reconstruite, recevait une nouvelle consécration ; enfin, la réédification de la cathédrale s'achevait sous la direction d’Audouin, et un contemporain nous apprend que c’était une des plus splendides églises qu’il y eût en Normandie. Sous Amaury II, mort sans enfants (1140), et Simon, son frère, qui lui succéda, le comté d'Évreux fut en butte à de continuelles attaques de la part des seigneurs voisins. Une pièce fort curieuse laisserait même croire que la ville tomba une fois en leur pouvoir. C’est la charte de Confirmation des Privilèges des Francs-Bourgeois de la Tour du château d'Évreux, donnée par Charles VI, le 20 novembre 1378.

Le bon comte Simon, que l’on appelait aussi le Chauve, eut pour successeur, en 1181, son fils Amaury III, le dernier des comtes d’Évreux de la maison de Montfort. Amaury III resta étranger à la ville que Simon avait remise entre les mains du roi d’Angleterre. Richard Cœur-de-Lion la perdit, pendant sa captivité. Philippe-Auguste s’en empara, en 1193, et la céda à Jean Sans-Terre, son allié contre Richard, en ayant toutefois la précaution d’y placer une garnison française. Mais, au retour du roi d’Angleterre, Jean voulant détourner de lui la colère de son frère, par un gage éclatant de soumission, trouva dans la férocité de ses instincts l’inspiration du crime le plus atroce dont l’histoire de ces temps malheureux ait conservé le souvenir. Il se rend un jour à Évreux, invite à un banquet trois cents chevaliers de la garnison du château et les fait égorger pendant le repas. Il fait massacrer ensuite la garnison elle-même, secondé par les bourgeois, ordonne qu’on attache aux murailles les têtes des trois cents chevaliers, et va implorer Richard qui lui pardonne, en récompense de cet horrible forfait. Philippe-Auguste, à cette nouvelle, quittant le siège de Verneuil, fondit sur Évreux, y entra sans résistance, et punit les bourgeois de leur trahison en brûlant la ville, et en passant au fil de l’épée la plus grande partie de ses habitants (I194). Richard Cœur-de-Lion fit rebâtir Évreux, et dans une convention qu’il passa à Louviers, avec Philippe-Auguste, le 14 janvier 1196, stipula qu’Amaury en reprendrait possession. Mais cette trêve fut rompue en 1198. Battu au mois de septembre, entre Gisors et Courcelles, Philippe-Auguste, furieux de sa défaite, se jeta encore sur Évreux, le prit d’assaut, le pilla, et le livra aux flammes. Après la mort de Richard (1199), il occupa le comté tout entier. Enfin Jean Sans-Terre proposa une trêve au roi de France, et Louis, fils aîné de Philippe, ayant épousé Blanche de Castille, nièce de Jean, celui-ci lui abandonna le comté d’Évreux, auquel Amaury IV renonça pour lui et ses descendants (mai 1200). Amaury reçut en dédommagement le comté de Glocester en Angleterre, et Philippe-Auguste compta une forte somme d’argent à Jean Sans-Terre comme compensation. Quatre ans après, le roi de France compléta sa possession en achetant la vicomté d’Évreux à Roger de Meulan (1204). Saint Louis, après les fêtes de son mariage avec Marguerite de Provence, vint visiter Évreux (1234). Il hérita du comté, à la mort de sa mère Blanche de Castille (1252), et y fit, en 1259, un second voyage pendant lequel il assista à l’installation de l’évêque Raoul de Grosparmy. Évreux, incorporé par ce prince à la couronne de France, ne cessa de faire partie du domaine royal qu’en 1307, époque à laquelle Philippe le Bel l’en détacha pour le donner à son frère Louis. Philippe le Long, en 1317, érigea le comté d’Évreux en pairie. Le fief, à la mort de Louis (1319), passa à son fils Philippe d’Évreux, qui épousa Jeanne de Navarre, fille de Louis le Hutin. Lorsque la branche masculine des Capétiens se fut éteinte (1328), Philippe d’Évreux et sa femme Jeanne héritèrent de la couronne de Navarre. Ils continuèrent cependant à habiter le comté d’Évreux et firent élever, vers 1430, sur les bords de l’Iton, pour leur servir de résidence, le royal château de Navarre. Ce palais, détruit à la fin du XVIIe siècle, fut remplacé par un manoir non moins magnifique dû à Godefroy-Maurice, duc de Bouillon. Sous ses premiers comtes apanagés, la ville d’Évreux jouit d’un calme profond. Aussi, ne trouve-t-on dans l’histoire que peu de faits qui la concernent. Nous pouvons noter pourtant quelques circonstances intéressantes : l’évêque Nicolas d’Autheuil accorda, en 1297, à noble dame Alice, abbesse de Saint-Sauveur, le privilège de courre le cerf dans les bois d’Asnières ; privilège dont l’abbesse et ses religieuses usèrent en compagnie du grand veneur Guillaume d’Ivry et autres nobles hommes du voisinage. Les chasseurs forcèrent un cerf qui se jeta dans la rivière à Saint-Germain-lès-Évreux. « Les religieuses, dit le bon abbé Le Brasseur, eurent le plaisir de le voir expirer. » Le successeur de Nicolas d’Autheuil, Geoffroi de Bar, voulut réformer le monastère de Saint-Taurin, et excita la haine des moines, qui se vengèrent odieusement après sa mort. L’évêque venait d’expirer en 1299, et son corps avait été déposé dans l’abbaye de Saint-Taurin ; les moines le dépouillèrent, le couvrirent d’ordures et le frappèrent de verges. Cet attentat resta impuni. À l’avènement de Charles le Mauvais commença pour Évreux une longue suite de calamités (1343-1386). Assassin du connétable de La Cerda, Charles fut puni, en 1354, par la confiscation d’une partie de ses domaines. Mais Évreux résista au roi de France : cette ville tenait à conserver un souverain indépendant ; d’ailleurs, elle ne connaissait pas le caractère de Charles le Mauvais, qu'elle voyait se promener dans ses murs, en chape et avec une couronne de fleurs, tenant à la main un bâton orné de guirlandes. Ce roi pastoral fondait des confréries et des hôpitaux, comblait le clergé de bienfaits et charmait le peuple par de pompeuses cérémonies. Mais en même temps il intriguait contre le roi Jean, son suzerain, et provoquait la résistance de la Normandie aux impôts réclamés par ce prince et votés par les États. Jean l’ayant fait arrêter à Rouen, afin de déjouer ses criminelles manœuvres, marcha aussitôt sur Évreux et s’en empara (1356). Le gouverneur, forcé d’évacuer la place, y mit le feu ; ce fut à la lueur de l’incendie que le roi de France y fit son entrée. La cathédrale, l’évêché et les principaux monuments périrent dans les flammes. Jean laissa pour bailli à Évreux un homme énergique et d’une habileté éprouvée, Oudart de Montigny, qui parvint à se rendre maître de la citadelle, et tint pendant quelque temps le comté dans la dépendance du roi. Ce fut en vain que Philippe d’Évreux, frère de Charles le Mauvais, appela le duc de Lancastre et les Anglais en Normandie. La victoire resta à Oudart de Montigny. Bientôt cependant la défaite des Français à Poitiers (19 septembre 1356) et la captivité du roi Jean eurent leur contre-coup dans le comté d’Évreux. Guillaume de Graville, fils d’un des seigneurs complices de Charles le Mauvais, s’empara d’Évreux et força Oudard de Montigny à se retirer de la citadelle. Oudart s’y défendit longtemps avec courage, mais un lâche stratagème le fit tomber sons les coups de Guillaume de Graville (1357), et les partisans du roi de Navarre demeurèrent maîtres de la citadelle aussi bien que de la ville. Vers le même temps, Charles le Mauvais ayant recouvré la liberté, son parti triompha un instant pour le malheur de la France. La défaite du captai de Buch, près d’Évreux, put seule le contraindre à traiter avec Charles V. C’était en 1361, le 16 mai ; Charles V était à Reims, où il se préparait à recevoir la couronne. Le roi de Navarre venait de donner l’ordre à un de ses meilleurs capitaines, Jean de Grailli, captai ou seigneur de Buch, en Gascogne, d’aller prendre le commandement du comté d’Évreux. Le captai eut bientôt réuni sous ses ordres un capitaine de bandes anglaises, Jean Joël, le Normand Pierre de Saquainville, et une infanterie nombreuse. Quand il fit, à Évreux, le dénombrement de ses forces, il reconnut qu’elles se composaient de sept cents lances, de trois cents archers et de deux cents fantassins. L’armée de Charles V était à Rouen, sous les ordres de Du Guesclin. L'illustre capitaine partit de cette ville avec le vicomte de Beaumont, grand maître de arbalétriers, le sire de Senarpont, plusieurs seigneurs français et bretons, et environ quinze cents combattants. Il traversa la Seine, au Pont-de-1’Arche, et alla camper en face de l'ennemi retranché sur une colline près de Cocherel. La position du captai de Buch était si avantageuse, le souvenir des désastres de Crécy et de Poitiers si présent, que Du Guesclin ne voulut pas tenter une attaque de vive force ; il eut recours à un stratagème. Depuis le matin jusqu'à midi, il était resté en face de l'ennemi : à la douzième heure du jour, il leva son camp et se retira avec précipitation pour attirer les Navarrais dans la plaine. Jean de Grailli ne fut pas dupe de ce stratagème ; mais il ne put retenir Jean Joël, qui s’élança à la poursuite des Français, en poussant son cri de guerre : En avant, Saint Georges, qui m'aime me suive ! Jean de Grailli, Pierre de Saquainville et toute l’armée navarraise suivirent le capitaine anglais. C'était le moment qu’attendait Du Guesclin ; il se retourna avec impétuosité au cri de : Notre-Dame, Guesclin ! Le poète contemporain lui prête une courte harangue qui est bien dans les mœurs du temps : le héros breton promet la victoire à ses compagnons, et les exhorte à se souvenir que la France a un nouveau roi : Faisons, leur dit-il, que sa couronne lui soit bien étrennée. Trente Français des plus braves et des mieux montés avaient reçu l’ordre de s’attacher au captai de Buch et de l'enlever. Jean de Grailli combattait à pied, une hache d'armes à la main. Les trente Français l'enveloppèrent, l’enlevèrent dans leurs bras et partirent au galop. En même temps, Jean Joël tombait accablé de blessures, auxquelles il succomba peu de temps après ; Pierre de Saquainville était prisonnier. L’armée navarraise, quoique privée de ses chefs, combattit jusqu'au soir. Quand la nuit vint, elle était en grande partie détruite et en pleine déroute. La nouvelle de la victoire de Cocherel parvint à Reims, deux jours après le combat, le 18 mai, la veille du sacre de Charles V, et fut saluée comme joyeuse étrenne de sa noble royauté. C’était, en effet, un succès important dans les circonstances où se trouvait la France. Un de ses résultats fut de forcer le roi de Navarre à implorer la paix. Charles le Mauvais conserva, néanmoins, la ville et la citadelle d'Évreux jusqu’en 1378, époque à laquelle une odieuse perfidie la lui fit perdre. Du Guesclin s’en rendit maître, et le comté fut réuni par confiscation aux domaines de la couronne. Charles le Noble, fils de Charles le Mauvais, y renonça en 1404, moyennant une pension de douze mille livres, plus deux cent mille éçus d’or une fois payés, le don de la seigneurie de Nemours et de plusieurs autres fiefs. La ville d’Évreux, après ces terribles agitations, ne jouit pourtant pas encore d’un long repos. Elle tomba, dès 1418, au pouvoir des Anglais et fut reprise, en 1424, par les troupes de Charles VII qui la donna à l'Écossais Jean Stuart d’Aubigny ; mais, la même année, la défaite de Verneuil, essuyée par les Français, livra de nouveau Évreux aux Anglais. Enfin, le 25 octobre 1441, Robert de Flocques, l’un des principaux capitaines de Charles VII, ayant gagné quelques habitants d’Évreux, s’introduisit dans la ville, poursuivit les ennemis de rue en rue, et, après une suite de combats acharnés, resta maître de la place. Les Anglais tentèrent de la reprendre, mais ils furent vaincus dans les plaines du Neubourg. À leur expulsion définitive succéda, pour Évreux, plus d’un siècle de tranquillité troublée seulement par la ligue du Bien public. En 1465, la ville fut livrée aux Bretons, ennemis de Louis XI ; mais le duc de Bourbon, qui commandait l'armée royale, la reprit presque immédiatement. L'influence du cardinal de La Balue fut d'ailleurs un avantage pour Évreux, dont il était évêque. C’est sous son épiscopat qu'on acheva la tour octogone ou lanterne de la cathédrale, et qu’on éleva la flèche hardie et gracieuse qui surmonte ce monument ; la chapelle de la Vierge et la sacristie datent de la même époque. Peu de temps après (1481), on rebâtit le palais épiscopal. En 1508, un mystère célèbre, la Passion de N.S. J.-C., fut représenté à Évreux au milieu d’un nombreux concours de spectateurs. Tous ces faits attestent les progrès de la richesse et du développement intellectuel dans cette ville. Malheureusement les troubles religieux vinrent rallumer la guerre civile. François Ier avait voulu les prévenir en établissant à Évreux, en 1540, un tribunal de l’inquisition. Le Brasseur rapporte qu’au XVIIIe siècle on en voyait encore les prisons et le sceau en cuivre, portant l’image de saint Dominique et de saint Pierre. Dès 1562, les calvinistes tentèrent de s’emparer d’Évreux et d’y asseoir leur domination ; mais leurs efforts furent repoussés. Sept ans après, Charles IX rétablit le comté-pairie d’Évreux en faveur de son frère François, duc d’Alençon (1569). A quelques années de là, le nouveau comte se mit en rébellion contre le roi, et Charles IX abolit son apanage. Bientôt Évreux se déclara pour la Ligue, à l'instigation de son évêque, Claude de Saintes, homme savant, mais passionné. Le maréchal de Biron s’empara de la ville, le 20 janvier 1590, et, l’année suivante, la victoire d’Ivry fortifia l’autorité du roi dans le comté. La bataille d’Ivry est bien plus célèbre dans l’histoire, que celle de Cocherel. Le nom de Henri IV, la Ligue vaincue, la France sauvée de la domination espagnole, tout a contribué à entourer d'un intérêt impérissable la plaine où s'accomplit ce glorieux fait d'armes. Le champ de bataille s’étend entre Ivry et Anet : ce fut là que, le 14 mars 1590, le roi de Navarre et Mayenne se trouvèrent en présence, à la tête d'armées peu nombreuses, mais aguerries. L’avantage du nombre était toutefois du côté de la Ligue. Aux quatre mille cinq cents chevaux et aux vingt mille fantassins de Mayenne, Henri IV ne pouvait opposer que trois mille cavaliers et huit mille fantassins. Mayenne avait un corps d’auxiliaires espagnols sous les ordres du comte d'Egmont, fils de ce Belge que Philippe II avait envoyé à l'échafaud. Henri IV était accompagné de Biron, de Givry, de Sully et du colonel Schomberg. Ce dernier, qui commandait les reitres, vint lui demander la solde de ses troupes : « Jamais homme de cœur, lui répondit brusquement Henri IV, n’a demandé de l'argent la veille d'Une bataille. » Le lendemain, se repentant de la dureté de ces paroles, Henri s'approcha de Schomberg, au moment du combat : « Monsieur de Schomberg, lui dit-il, cette journée sera peut-être la dernière de ma vie ; je ne veux pas emporter l'honneur d’un brave ; je déclare donc que je vous reconnais pour homme de bien et incapable de faire aucune lâcheté ; embrassez-moi. » — « Sire, repartit Schomberg, touché de ces paroles généreuses, Votre Majesté me blessa l’autre jour ; aujourd’hui elle me tue. » En effet, Schomberg se fit tuer au plus fort de la mêlée. Henri IV disposa ses troupes avec prudence, et profita d’un pli du terrain que présente la plaine de l’Eure, près d’Ivry, pour mettre son armée à l’abri du canon de l’ennemi. On lui fit remarquer qu’il n’oubliait qu’une chose, de se ménager une retraite. « Point d’autre retraite, s’écria-t-il, que le champ de bataille. » Enfin, au moment d’aller à la charge, se tournant vers les siens, il leur adressa cette courte harangue : « Gardez bien vos rangs ; si vous perdez vos enseignes, cornettes ou guidons, ce panache blanc que vous voyez en mon armet vous en servira tant que j’aurai goutte de sang ; suivez-le, vous le trouverez toujours au chemin de l’honneur et de la gloire. » Les habiles dispositions de Henri IV mettaient son armée à couvert, pendant que la cavalerie des ligueurs recevait les décharges meurtrières de son artillerie. Le corps de d’Egmont était surtout maltraité. Le bouillant capitaine s’élança sur les canons du roi. « Compagnons, s’écria-t-il, je vais vous montrer comment il vous faut traiter celte arme des lâches et des hérétiques » et, faisant en même temps tourner son cheval, il vint frapper de la croupe contre la batterie royale ; tous ses hommes d’armes voulurent imiter cette bizarre manœuvre, qui rompit leurs rangs et leur fit perdre un temps précieux. L’armée royale avait été un instant ébranlée par la charge impétueuse de d’Egmont. L’officier qui portait l’étendard royal ayant reçu un coup de feu dans l’œil s’était retiré de la mêlée, et les troupes commençaient à s’ébranler. Henri IV les arrêta : «Tournez visage, leur cria-t-il, sinon pour vaincre, au moins pour me voir mourir. » Son exemple ramena l’armée. Une charge vigoureuse de Biron et de Givry renversa les troupes de d’Egmont ; lui-même fut tué. Mayenne et sa cavalerie furent entraînés dans la déroute. Les Suisses demandèrent à capituler et obtinrent la vie sauve. Mais les lansquenets qui, à la journée d’Arques, avaient feint de se rendre et attaqué à l’improviste les troupes du Béarnais, furent taillés en pièces : « Sauvez les Français, s’écriait Henri IV, et main-basse sur l'étranger, » Le pont d’Ivry, encombré de fuyards, se rompit sous leur poids ; et la cavalerie royale, pour les rejoindre, fut obligée d’aller passer l’Eure à Anet. Plus de quatre mille ligueurs restèrent sur le champ de bataille. Henri IV alla coucher au château de Rosny ; il y soupa en public avec ses capitaines, gagnant les cœurs par une noble familiarité et par des mots heureux où se peignait son âme tout entière. Le soir même de la victoire, il écrivit, en parlant de ses soldats et de lui-même : « Comme j’en suis grandement content et satisfait, j’estime qu’ils le sont de moi, et qu’ils ont vu que je ne les ai voulu employer en lieu dont je ne leur aie aussi ouvert le chemin. » L’évêque d’Évreux, Claude de Saintes, avait été enfermé au château de Caen. On lui donna pour successeur, dans la dignité épiscopale, Jacques Davy du Perron, Suisse d’origine, né et élevé dans les opinions protestantes, mais plus tard zélé catholique et habile théologien. Du Perron fut, comme on sait, l’un des ambassadeurs chargés de négocier à Rome l’absolution de Henri IV. Le 23 septembre 1603, Évreux reçut la visite de ce prince. Aucun événement n’y marqua la fin de son règne, non plus que celui de Louis XIII. Au commencement de la Fronde (1649), les habitants se déclarèrent pour le duc de Longueville, et résistèrent pendant toute une année au duc d’Harcourt. Leur soumission suivit l'arrestation des princes, en 1650. L’année suivante, le comté-pairie d’Évreux fut détaché de la couronne, à laquelle il était resté uni depuis l'abolition de l'apanage par Charles IX, et donné à Frédéric-Maurice de la Tour-d’Auvergne, duc de Bouillon, frère du vicomte de Turenne, en échange de la principauté de Sedan. Depuis cette époque jusqu’en 1789, les annales d'Évreux perdent tout intérêt ; c’est à peine si l'on peut enregistrer quelques faits secondaires : tels que l’arrivée dans cette ville du roi de Pologne, Jean Casimir, qui fut nommé abbé de Saint-Taurin, et vint prendre en personne possession de son bénéfice (1669) ; le passage de Louis XV (1748) ; un règlement pour le corps municipal (1778) ; l'établissement d’un atelier de charité (1779) ; et enfin le pavage des rues de la ville (1769), le numérotage de ses maisons (1780) et l’indication du nom des rues au moyen d'une plaque peinte (1786). Évreux s’associa vivement au mouvement révolutionnaire de 1789. Dès le 20 juillet, la milice bourgeoise y fut organisée, et un comité permanent de vingt membres chargé de veiller à la police et à l’approvisionnement de la ville. La nomination de Buzot comme représentant d'Évreux à l'Assemblée Nationale, contribua puissamment à stimuler le zèle patriotique de cette ville. Le 8 août 1789, le comité, « en reconnaissance de son patriotisme », le pria d'accepter une des places de capitaine de la garde Ébroïcienne. Le 3 octobre, on chargea une députation de deux membres du comité de le complimenter, à son arrivée à Évreux, que la nouvelle division territoriale de la France avait érigé en chef-lieu du département de l’Eure. Le 19 du mois de février 1790, eut lieu la cérémonie du serment civique ; le duc de Bouillon, Godefroy-Charles-Henri, comte d’Évreux, descendant de Frédéric-Maurice, le prêta comme un simple citoyen, et remit aux mains du maire l'épée de Turenne (1790). Le 14 juillet, jour de la Fédération, le duc fît un nouveau présent à la ville, et lui abandonna les halles. A cette époque, l’administration municipale, animée de l'esprit de Buzot, montrait de la fermeté et du patriotisme sans violence. Elle forçait, il est vrai, le chapitre à retirer sa protestation contre les décrets de l'Assemblée Nationale, mais elle respectait la liberté de conscience. Malheureusement l'harmonie et la modération firent bientôt place à la discorde et à la violence. La nomination du curé de Bernay, Robert Lindet, comme évêque constitutionnel d’Évreux (15 février 1791), enflamma les passions religieuses. Le retour de Buzot, en octobre 1791, après la séparation de l'Assemblée Nationale, fut l'occasion d'une manifestation solennelle en son honneur. En 1792, il fut nommé représentant d’Évreux, avec Robert Lindet, à la Convention Nationale. Les violences de 1793 jetèrent Buzot dans l’opposition, et Évreux, dont il dirigeait toujours la politique, s’associa à la lutte des Girondins contre les Montagnards. Après le 31 mai, plusieurs Girondins proscrits ayant cherché un asile dans les départements de l'Eure et du Calvados, le conseil général de l'Eure réunit à Évreux deux membres de l’administration de chaque district, et protesta, le 4 juin, contre la tyrannie de la Commune de Paris. Mais quelques coups de canon suffirent pour disperser, le 14 juillet, l'armée fédéraliste qui, sous les ordres de Wimpfen et du marquis de Puisaye, s’était avancée jusqu'à Vernon. Évreux fut alors livré à la faction montagnarde, et l'on rasa la maison de Buzot, réfugié dans la Gironde, où il trouva la mort, l'année suivante, à l’âge de trente-quatre ans. Évreux eut son comité de salut public et sa terreur. Les commissaires de la Convention, La Croix, Louchet et Legendre, visitèrent, en 1794, Évreux et le département de l'Eure. La nouvelle de la mort du Buzot y fut accueillie avec des transports de joie par la minorité terroriste, qui vota même, à ce sujet, une adresse à la Convention. La réaction thermidorienne commença, quelques jours plus tard, et entraîna le désarmement des anciens membres du comité révolutionnaire d’Évreux. Évreux, gouvernement de place et capitale du pays d'Ouche dans la haute Normandie, était, avant la Révolution de 1789, le siège d’un évêché suffragant de Rouen, d'un présidial, d'un bailliage, d’une élection, d'une maîtrise particulière des eaux et forêts et d'un grenier à sel ; on n’y comptait pas moins de neuf paroisses et douze communautés religieuses de divers ordres. Chef-lieu du département de l'Eure, Évreux a aujourd’hui un tribunal de première instance, un tribunal de commerce, un grand et un petit séminaire, un collège communal, une chambre consultative des manufactures, une société centrale d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres, un jardin de botanique et une bibliothèque contenant plus de huit mille volumes ; son évêché a été conservé, il est toujours suffragant de Rouen. La ville s'étend dans une charmante vallée, arrosée par les eaux de l’Iton ; ses rues, larges et bien bâties, offrent à la curiosité du voyageur des monuments d’un grand intérêt, parmi lesquels il faut mettre au premier rang la cathédrale, l’église de l’abbaye de Saint-Taurin, et la tour du beffroi. Des fabriques de coutils, d'étoffes en laine, des bonneteries, des tanneries et des filatures de coton représentent l’industrie d’Évreux. C’est, en outre, le centre de tout le commerce d'épicerie de l'Eure, et les transactions y roulent sur les draps, les toiles, les cuirs, les grains, les huiles de lin, le cidre, le poiré et les eaux-de-vie. On porte la population du département à 426,000 habitants ; le chef-lieu en a près de 11,000, et son arrondissement en renferme 123,500. Biographie Bibliographie

|

Le contenu de cette page est disponible pour toute utilisation personnelle

et/ou dans le cadre d'enseignement / merci de citer cette page

![]()

Dépôt de Copyright contre toute utilisation commerciale

des photographies, textes et/ou reproductions publiées sur ce site

Voir explications sur la page "Accueil"

| Plan de site | Recherches | Qualité | Liens | Contact |