| Accueil | Présentation | Lieux | 900 photos | Cartes - Gravures | Thèmes | Personnages |

POPULATION. 268,361

hab. SUPERFICIE 575,920

hect. DIVISION ADMINISTRATIVE. Avant le traité relatif à la réunion de la Savoie et de l'arrond. de Nice à la France, conclu le 24 mars 1860, entre la France et la Sardaigne, ce dép. faisait partie du duché de la Savoie. Il se compose des anciennes provinces de la Haute-Savoie, de la Savoie propre, de la Maurienne et de la Tarentaise. — Cour d'appel et Académie à Chambéry. — 14e Corps d'armée (Command. militaire de Lyon). — 33e arrond. forestier. — Archevêché à Chambéry.

Le nom de Savoie, dont l'origine est inconnue, se rencontre pour la première fois dans un historien latin de la seconde moitié du Ve s. (Ammien Marcellin), sous la forme Sabaudia. Vers le même temps, à l'époque de l'invasion des barbares et du morcellement de l'empire, la Savoie fut au nombre des territoires envahis par la horde germanique des Burgundions (458), dont le nom s'est francisé en celui de Bourguignons. Les Bourguignons s'implantèrent dans la Gaule orientale en même temps que les Francs dans la Gaule du nord; mais, dès la moitié du siècle suivant (535), ceux-ci mirent la main sur les territoires Burgondes, en dépossédèrent les chefs héréditaires, et, tout en conservant le titre de royaume de Bourgogne, en firent une annexe de leurs propres états. A partir de ce temps, la Savoie se trouva liée, pendant plusieurs siècles, à l'histoire du royaume des Francs. Dans les partages qui eurent lieu après Charlemagne, elle resta jointe à ce qu'on nomma le royaume de Provence ou d'Arles. En l'an 1032, un des princes de ce royaume lègue ses états à Conrad le Salique, empereur d'Allemagne, lequel, à son tour, accorde l'investiture de la Savoie, de la Tarentaise, de la Maurienne et d'autres pays limitrophes à un comte Humbert, dit aux blanches mains. A cette époque de morcellement féodal, le comté de Savoie commence à figurer comme circonscription à peu près indépend., et le comte Humbert est regardé par les généalogistes comme le chef de la maison de Savoie. L'histoire de cette maison princière n'est plus qu'une suite d'acquisitions et d'agrandissements. Elle franchit les Alpes et arrive pied à pied dans les plaines du Pô. Dès la fin du XIe siècle, elle y avait des possessions considérables. En 1388, elle y ajouta le comté de Nice; mais ce fut seulement en 1559, après la rentrée du duc Emmanuel-Philibert dans ses états, que les Français avaient occupés depuis 1536, qu'elle transporta sa résidence à Turin et en fit sa capitale. En 1713, au nom de l'équilibre européen, le traité d'Utrecht transforma le duché de Savoie en royaume de Sicile, et ajouta la Sicile aux possessions continentales du nouveau souverain. Victor-Amédée fut couronné à Palerme au mois de décembre 1713. Il ne devait garder que quatre ans ce beau joyau de sa couronne royale, qu'il dut échanger contre l'île de Sardaigne, et il prit alors le titre de roi de Sardaigne; mais le fait n'en est pas moins curieux à rappeler dans les circonstances actuelles.

BIOGRAPHIE Parmi les hommes célèbres de ce département, nous citerons: Saint-Réal (César Vichard, abbé de), historien très-estimé d'une Histoire de la conjuration contre Venise. Il naquit à Chambéry en 1639 et mourut en 1692. Il brilla dans le monde, suivit la duchesse de Mazarin à Londres, puis se fit prêtre, fut nommé historiographe de Savoie et eut même quelques négociations à conduire pour le duc, soutint plusieurs controverses, notamment contre Arnaud, et fut accusé de socialisme; Vaugelas, grammairien, membre de l'Académie française, né à Chambéry à la fin du XVIe siècle; les deux frères: Joseph de Maistre, auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg, et Xavier de Maistre, auteur du Lépreux de la Cité d'Aoste. La Savoie est justement fière d'être la patrie de ces deux savants qui furent en même temps des hommes de bien; le général de Boigne, né à Chambéry, mort en 1830, et qui employa une partie de ses immenses richesses à l'établissement d'institutions charitables; Michaud, historien et poète, né à Albens; le président Faire; Dupanloup, évêque d'Orléans.

TOPOGRAPHIE. — Le dép. de la Savoie est borné au N. par le dép. de la Haute-Savoie; à l'E., par le val d'Aoste et le Piémont; au S., par le Piémont et le dép. de l'Isère; à l'O., par les dép. de l'Ain et de l'Isère. Des montagnes, dont les plus élevées ont 3, 200 m. de haut, (le mont Thabor), et même 4,000 m. (le mont lse-ran), couvrent une gr. partie du dép. Entre ces montag. se trouvent de belles vallées, surt. dans l'arrond. de Chambéry. Chem. de fer (Voir la carte). La percée du mont Cenis le relie au Piémont par le chem. de fer de Suze. Rivières principales: l'Isère, l'Arc et le Guiers qui sépare le dép. de celui de l'Isère. Les lacs sont ceux du Bourget, d'Aiguebelette, de Sainte-Hélène, des Marches et du mont Cenis. INSTRUCTION PUBLIQUE. — 1 Ecole prép. à l'enseig. sup. des sciences et des lettres. 1 Lycée. 7 Etabliss. sec. lib. 1 Ecole norm. d'inst. 5 pens. prim. Ecoles prim.: 287 de garç. 278 de filles, 382 mixtes.

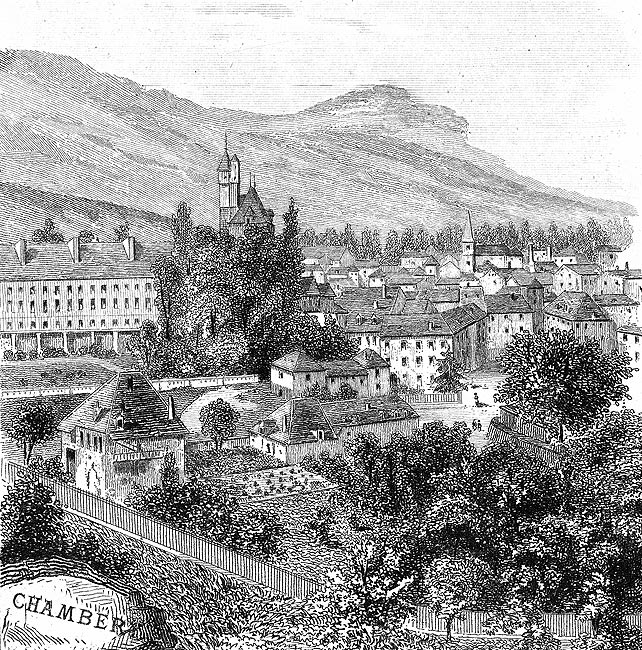

CHAMBÉRY. — Anc. capit. de la Savoie, ch. -l. du dép. Jolie v. au milieu d'une délic. vallée fraîche et fert, arrosée par la Laisse et l'Albane, qui parcourent dans de nombreux canaux tous les quartiers de la ville. — Rues en général étroites et sinueuses, excepté la rue de Boigne, qui traverse la ville dans toute sa larg.; places St-Léger, de la Métropole, du Palais de Justice, au centre de laq. s'élève une belle statue en bronze du président Faire, une des illustrations de la Savoie. Parmi les promenades, belles et nombreuses, on remarque celle du Vernay, à l'extrém. des boulev. Archevêché, séminaire, lycée, musée. — On y remarque la fontaine de Lans et celle des éléphants; le théâtre, belle constr. moderne; la cathédrale, le Palais de Justice; le château et sa chapelle, morceau goth. d'un bel effet; une grande tour de l'ancien château, les casernes et l'Hôtel-Dieu; sur un rocher, au-dessus de la v., l'égl. de Lemenc, au-dessous de laq. se trouve une crypte remarq. en style roman. Près de Chambéry se trouve La Boisse, rendez-vous des promeneurs. Les jeunes gens (garçons et filles) vont, le matin, en gr. nombre, boire de l'eau d'une source ferrugineuse froide qui s'y trouve, et dont les propriétés sont apéritives.

Le pèlerinage obligé de tous les étrangers qui traversent Chambéry, dont les environs abondent en promenades intéressantes, est une promenade aux Charmettes, maison de campagne située au sud de la ville, à une demi-heure de marche, et que le séjour de J. -J. Rousseau et de Mme de Warens a immortalisé.. — « Qu'est-ce que Chambéry sans J. -J. Rousseau? se demande M. de Lamartine dans Raphaël. L'homme n'aime pas seulement l'homme, il anime toute une nature, il emporte une immortalité avec lui dans le ciel, il en laisse une autre dans les lieux qu'il a consacrés... » Adolphe Guekard. .

|

Chambéry en 1883

Autres gravures et textes sur Chambéry au 19ème siècle

Cette version de carte de la Savoie en 1883 est agrandissable par zoom, mais non enregistrable.

Le contenu de cette page est disponible pour toute utilisation personnelle et/ou dans le cadre d'enseignement

![]()

Dépôt de Copyright contre toute utilisation commerciale

des photographies, textes et/ou reproductions publiées sur ce site

Voir explications sur la page "Accueil"

| Plan de site | Recherches | Qualité | Liens | Contact |