Article extrait du

Dictionnaire historique, littéraire et artistique des départements du Mont-Blanc et du Léman,

par Jean-Louis Grillet, 1807 (collection personnelle).

AIX, Aquœ Gratianœ, petite ville de l'arrondissement de Chambéry, département du Mont-Blanc, renferme une population de 1596 personnes. Elle est située dans un pays fertile en blé, vin, soie et fruits, sur la route de Genève à Chambéry, dont elle est distante.de deux lieues. Un climat tempéré, des promenades délicieuses, des appartements commodes, le voisinage du lac du Bourget qui abonde en poissons exquis, le caractère des habitants qui sont honnêtes et hospitaliers, y attirent dans la belle saison, un concours étonnant d’étrangers qui s’y rendent de toutes parts, pour rétablir leur santé par l’usage des bains d’eaux thermales, qui sont situés dans la partie supérieure de cette ville.

Elle doit sans doute, son origine à ces bains, et elle fut en conséquence appelée Aquœ, Aquœ Allobrogum, Aquœ Domitianœ, Aquœ Gratianœ ; et une inscription trouvée dans le temps que Pingon faisait des recherches, en 1566, pour découvrir les antiquités de sa patrie, prouve que les habitants s’appelaient Aquenses. Des médailles trouvées, à différentes époques, ayant une effigie romaine avec le nom de Gratien, et plusieurs briques sur lesquelles quelques-uns ont lu Gratianus, d’autres Clarianus et Clavianus, sont le fondement sur lequel s’appuient les conjectures de ceux qui ont prétendu que les bains d’Aix avaient été construits, ou du moins réparés par l’empereur Gratien qui, pendant son séjour dans le pays des Allobroges, fit rebâtir Grenoble.

Des monuments et des restes assez remarquables d’architecture romaine, trouvés à Aix même, au Vivier, à Voglans et à S. Innocent, décrits ou rapportés par Pingon et Guichenon, par l’Auteur du Théâtre de Savoie, et récemment par M. Albanis-Beaumont, ne permettent point de douter qu’Aix et ses environs n’aient été habités par plusieurs romains distingués.

L’arc de Campanus, le temple de Diane ou de Vénus que l’on observe encore dans le château des anciens marquis d’Aix, en fourniraient au besoin une preuve sans réplique, si le vaporarium des anciens bains, nouvellement découvert sous la maison de M. Perrier, n’en était une démonstration complète, et si l’on y pouvait méconnaître le type de la grandeur romaine.

Un incendie qui, au dire de Cabias, réduisit la ville d’Aix en cendres, l’an 230, et deux autres arrivés dans le 13e siècle et en avril 1739, ont dérobé beaucoup de titres, et de monuments relatifs à son histoire : l’on sait seulement que les comtes de Genevois et de Savoie s’en disputèrent la possession ; qu’ils y signèrent entre eux des traités et des alliances ; que le Sénat de Savoie et la chambre des comptes y siégèrent l’an 1564, pendant que la peste exerçait ses ravages à Chambéry. Aix était, comme seigneurie féodale, la première baronnie de Savoie, et ses barons de l’ancienne Maison de Seyssel d’Aix, présidèrent toujours, en cette qualité, la noblesse du duché, aux Etats de la province. Cette terre, érigée en marquisat, l’an 1575, est aujourd’hui le siège d’une justice de paix, d’où dépendent 13 communes. Cette ville, entourée autrefois par une forte muraille flanquée de grosses tours, avait trois portes, qui prenaient leur dénomination des routes où elles conduisaient, savoir : au midi, la porte de Chambéry ; au nord-ouest, la porte de Chautagne ; et au nord-est, la porte de Rumilly.

DES EAUX THERMALES d’AIX.

Dans la partie supérieure de la ville, on trouve deux sources d’eau chaude qui sortent d’une masse de rochers qui terminent la colline orientale, contre laquelle la ville est adossée ; elles sont éloignées l’une de l’autre de 60 à 80 pas. Leur température a été observée varier de 33 à 37 et 38 degrés au thermomètre ordinaire. Si le récit du médecin Cabias mérite croyance, ce fut un proconsul de Jules-César, nommé Domitius, qui, le premier, y fit construire des bains et s’en déclara le maître et le protecteur. L’empereur Gratien, suivant l’opinion commune, y fit des réparations considérables : André Batiu Elpidanus, dans son 4e livre de Thermis, attribuait la restauration du grand bassin, Natatio de l’eau de S. Paul, à Charlemagne : mais Fonntoni. pense avec plus de raison, qu’il prit le nom de bassin royal, depuis qu’Henry IV roi de France, s’y baigna avec sa Cour, pendant qu’il occupait la Savoie, en 1600.

L’an 1772, le bain de l’eau de souffre n’était qu’un antre taillé dans le roc, divisé par un petit mur qui séparait la douche des hommes, de celle destinée aux femmes : au-devant de cet antre incommode, existait un bassin entouré d’une, balustrade de fer, dans lequel se baignaient les pauvres du pays. Le roi Victor-Amé III, pour rendre plus utile et plus commode ce beau présent de la nature, y fit élever l’édifice que l’on voit aujourd’hui ; il fut construit et distribué sur les dessins du comte de Robillant, et exécuté sous la direction de M. l’ingénieur Capellini. Il présente un péristyle dont l’entrée est décorée par quatre demi colonnes ioniques avec un fronton, où étaient placés, dans le tympan, des ornements analogues à l’ancien gouvernement ; on lisait l'inscription, suivante sur la porte principale :

Victor-Amedeus III, Rex,

Pius. Fœlix. Augustus. P. P.

Hasce thermales Aquas,

A Romanis olim è montibus dirivatas,

Ampliatis operibus,

In novam, melioremque formam, redigi jussit.

Aptis ad ægrorum usum ædifîciis,

Publicæ salutis gratiâ estructis.

Anno M.DCC.LXXXIL

Dans les deux ailes de l’édifice, se présentent, à droite et à gauche, deux salles, très vastes, et des bains au nombre de quinze places de long d’un corridor semi-circulaire, parallèle au grand bassin qui est au centre du bâtiment et dans lequel se dégorgent les eaux qui ont servi aux douches. La source d’eau thermale renfermée par un massif, dans un réservoir adossé au rocher, se distribue par des canaux, dont quatre alimentent les douches des hommes ; quatre celles destinées aux femmes ; deux celles des malades indigents, et. un autre conduit l’eau à des bains particuliers.

Chaque bain est un cabinet de 10 pieds de largeur, sur 12 de profondeur, avec une hauteur du double de la largeur, recouverte d'une voûte en maçonnerie.

Deux autres cabinets ayant la même forme et les mêmes dimensions sont destinés aux bouillons, qui sont des bassins où l’eau sort du fond avec abondance et impétuosité on descend dans les bains par plusieurs marches, et un robinet distribue l’eau à volonté. Dans la partie méridionale de l’édifice est le grand bain avec ses cabinets de repos, destiné d’abord pour la Cour de Sardaigne, et qui est aujourd’hui exclusivement réservé pour le service de l’hospice militaire.

La source de S. Paul, dite improprement d’Alun, coule au-dessous d’un arc antique, par deux issues d’où elle tombe, de la hauteur de deux pieds, dans un bassin de 10 à 12 pieds de dimension ; après avoir traversé la place dans un canal souterrain, elle se dégorge dans le bassin royal d’Henri IV.

L’efficacité des eaux thermales d’Aix, leur réputation établie par des cures surprenantes et continuelles, ont excité le zèle et l’attention des médecins, qui, depuis un siècle et demi, se sont empressés d’en faire connaitre les principes et la manière d’en user. Les ouvrages qu’il faut consulter, à ce sujet, et ceux qui ont traité des objets qui rendent intéressante l’histoire naturelle des environs d’Aix, sont :

- Les Vertus merveilleuses des bains d’Aix en Savoie, par J. B. de Cabias, Lyon 1623, ouvrage réimprimé dans la même ville, en 1688.

- Della bontà dei bagni d’ Aix in Savoja, del medico Boyer di Nizza, 1650.

- Andréas Baccius-Elpidanus, lib. y de Thermis.

- Lettres du docteur Garcin de la Société de médecine de Londres, sur l’usage des eaux d'Aix en Savoie, pour guérir les rhumatismes, publiées environ l'an 1720.

- De Aquis Gratianis Libellas ; idem de Aquis Maurianensibus, que l'on trouve dans l’ouvrage intitulé : Joannis Fantoni, medici regii et in Academiâ Taurinénsi professoris emeriti, opuscula medica et phisiologica, vol. in-4°, Genevœ 1748.

- Analyse des eaux d’Aix par M. Daquin, vol, in-8°, Chambéry chez M. F, Gorrin, 1773.

- Mémoire sur les eaux minérales de Savoie, par M. le docteur Bonvoisin, dans le recueil de ceux de l’Académie des sciences de Turin, vol. II - page 419.

- Lettres sur les eaux d'Aix, par M. Pictet, professeur de Genève, insérées dans le journal de la même ville, aux 10 et 31 octobre 1780.

- Horace-Benedict de Saussure parle des eaux d'Aix, dans les derniers volumes de ses voyages dans les Alpes.

- Mémoire sur l’usage et les vertus des eaux d’Aix, par M. Despines, père, docteur, médecin, inséré dans le N° IV du journal de Lyon.

- Essai sur la topographie médicale d'Aix en Savoie, etc., par M. Despines, fils, Vol. in~4° de 118 pag., Montpellier 1802.

- Tout le chapitre IX de la description des Alpes grecques et cottiennes, par M. Albanis-Beaumont, Paris 2 vol. in-4.°, 1802.

- Analyse des eaux thermales d'Aix en Savoie, par M.r J.- M. Socquet, docteur médecin de la faculté de Turin, vol. in-8.° Chambéry chez M.r Cleaz, 1803.

- Annuaire statistique du département du Mont-Blanc, par M.r J. Palluel, secrétaire général de la préfecture, Chambéry, an XIII, page 58 de la Description topographique de M. Verneilh, et page 222 des Notices historiques.

Article et gravure ci-dessous extraite de l'ouvrage 'La Suisse pittoresque' d'Alexandre Martin - Edité par Hippolyte Souverain, imprimerie de Baudoin, Paris, (sans date sur cet exemplaire incomplet, sans doute de 1835), ainsi que l'article ci-dessous. (Collection personnelle)

Bien qu'à l'époque, le territoire de la Savoie ait fait partiie

du Duché de Sardaigne, il est ici décrit comme faisant partie des cantons suisses. La Savoie est devenue française en 1860.

AIX. — La ville d’Aix est située dans la vallée qui s’étend de Chambéry à Genève, et qui, interrompue par le mont Sion à Frangy, se prolonge d’une part à Grenoble par le Grésivaudan, et de l’autre sur le lac Léman et dans le pays de Vaud. Là partant de Genève, un jour suffit pour aller à Aix. Il est peu de ville aussi favorisée par la nature : la fécondité du sol, la salubrité de l’air, les plaisirs qu’offrent une société choisie et une admirable campagne, l’abondance et la qualité des eaux thermales font de ce pays un séjour délicieux.

Le nombre des voyageurs qui affluent à Aix pendant l’été s’élève ordinairement à 1,500, et pendant l’année entière à 2000 environ. Bien que l’efficacité des eaux thermales soit beaucoup affaiblie dans les temps froids et pluvieux, elles ne sont pas sans action ; et, lorsque la maladie l’exige on peut faire usage de ces eaux, même pendant l’hiver, en prenant des précautions contre le froid.

On a établi dans un vaste local un cercle où les baigneurs peuvent se rendre à toute heure du jour. Ces assemblées sont fort agréables ; on y fait de la musique, ou y joue au billard, aux cartes, aux échecs ; on y trouve aussi une bibliothèque, des journaux, etc. ; chaque soir on y danse, et une jolie petite salle de spectacle permet d’y jouer la comédie et l’opéra trois fois par semaine,

Les environs d’Aix présentent une foule de promenades charmantes, et les étrangers que la maladie n’empêche pas de marcher occupent leurs loisirs à parcourir la contrée. On trouve aisément des voitures légères qui servent à franchir les distances ; on peut aussi louer des chevaux ou des ânes pour faire ces excursions salutaires. L’admirable campagne qui entoure la ville est un sujet inépuisable de contemplations ; et, de quelque côté qu’on dirige ses pas, surtout si l’on ne craint point de gravir les rochers et les montagnes, on peut, en abandonnant sa marche presqu’au hasard, trouver entre deux haies vives, à l’ombre des noyers et des châtaigniers, un exercice agréable et des vues très pittoresques.

TOPOGRAPHIE

La vallée d’Aix est formée de plusieurs chaînes secondaires alpines, qui l’enferment de trois côtés. Ces chaînes s’abaissent successivement jusque dans la vallée méridionale, et laissent voir dans le lointain trois grands pics, qu’on nomme dans le pays les pics de Granier, de Montagnole et de Saint-Thibaut-de-Couz. Tout à fait au dernier plan, quelques montagnes, couvertes de neiges et qu’on aperçoit distinctement de toute la contrée, font partie de la grande chaîne alpestre. A l’est et à l’ouest, deux montagnes courent parallèlement et bordent la vallée : l’une reçoit indifféremment dans le pays le nom de Montagne de la Grotte, d’Aiguebelle, de l’Epine, et du Mont du Chat. C’est celle qu’on a en face de soi aux bains d’Aix. Le Mont du Chat rappelle un des plus grands souvenirs de l’Histoire. C’est par là, s’il faut en croire Deluc, que passa Annibal, à la tête d’une nombreuse armée, pour entrer en Italie. La montagne qui s’étend au levant a reçu les noms de Nivolet, de Clarafond, de Mouxy, du Grand Revard. Au nord est la montagne de Saint-Innocent, prolongement du Jura, et qui a deux issues, l’une qui conduit au lac, l’autre qui ouvre la vallée d’Albin et de Rumilly. Tel est à peu près le bassin où est assise la jolie ville d’Aix.

CLIMAT

Ainsi placée, la vallée a des courants d’air d’une grande fraîcheur, qui épurent l’atmosphère et procurent aux habitants celte fraîcheur de carnation que remarquent les voyageurs. Le climat d’Aix et de Chambéry a été de tout temps réputé comme salubre. L’histoire s’accorde ici avec les observations statistiques et médicales. Lorsque la peste vint, à diverses reprises, affliger l’Europe, Aix échappa à ce fléau. On n’y observe point, comme dans la plupart des cantons de la Suisse, ces grandes variations atmosphériques si funestes à la santé, si communes en Suisse et auxquelles sont sujettes les contrées montueuses.

La végétation dans le beau bassin d’Aix est aussi active que vigoureuse : dès le mois d’avril les arbres se couvrent de fleurs ; ils sont vivants et élancés. On y trouve le noyer, le mûrier, le cerisier et le poirier ; toutes les variétés d’arbres à fruits, l’érable, le peuplier d’Italie, le saule y croissent abondamment. De tous les arbres, celui que l’œil rencontre le plus souvent, c’est le noyer, qui a quelquefois jusqu’à 12 pieds de circonférence.

Les coteaux sont couverts de vignes, dont les pampres, à la manière d’Italie, s’élancent le long de hautains, forment des berceaux, se mêlent au feuillage de l’érable, et rappellent les riches contrées de la Lombardie et du midi de la France.

HISTOIRE. — ANTIQUITéS

Les inscriptions qu’on a découvertes à Aix donnent le nom d’Aquenses à ses habitants. « Au village de la Fin, près d’Aix, était, dit Guichenon, la maison d’Allonius Anivus, citoyen romain et sénateur de Vienne ; on y voyait son tombeau, celui de son frère Auchanius et celui d’Attinia, sa femme. Le tombeau du sénateur Allonius était composé de deux pierres, dont l’une est au cimetière ; l’autre forme un pilier. »

On ne saurait douter que les Romains n’aient connu Aix et sa vallée : les noms Vaquas domitianœ, aquae graciant, ne laissent aucun doute sur leur séjour dans cette contrée. Lorsque l’empire d’occident s’écroula, les barbares ravagèrent la ville d’Aix, détruisirent ses monuments, ses édifices et ses thermes, qui, dès ces temps, attiraient les étrangers. Quelques-unes des ruines échappées à la destruction servirent depuis, ainsi qu’on peut le voir aujourd’hui, à la construction de nouveaux édifices.

Aix, selon toutes les apparences, était une ville importante, remarquable par ses temples, ses statues, ses autels ; malheureusement un faux zèle de religion poussa les premiers chrétiens à détruire toutes ces antiquités païennes. Les thermes, élevés par la magnificence romaine, furent enveloppés dans cet arrêt de proscription. Les mœurs chrétiennes s’opposant au mélange des sexes dans ces bains, Adrien prononça contre les femmes qui les fréquenteraient la peine de la répudiation. On peut remarquer encore dans le temple de Diane des traces de mutilation. Souvent, lorsqu’on ouvre la terre, on rencontre des portiques, des colonnes, et d’autres fragment des bains antiques. Presque toutes les maisons qui entourent aujourd’hui le bâtiment royal, ont été construites sur les ruines de ces anciens thermes. Sous l’une de ces maisons, on a découvert de vastes cavités, qu’on peut regarder sans doute comme les fondements du primitif édifice.

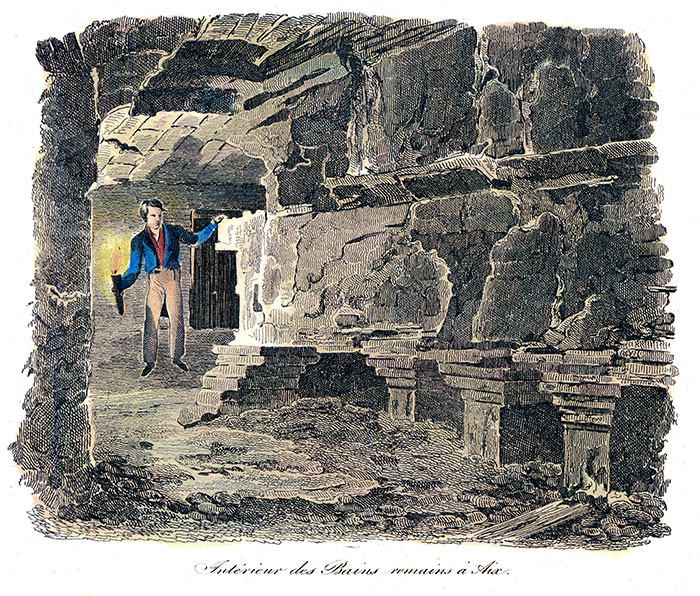

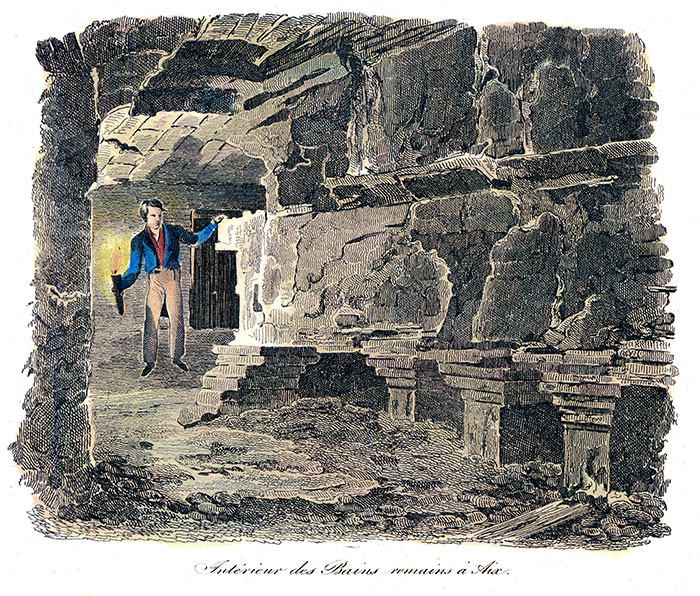

Intérieurs des bains romains d'Aix-les-Bains

On sait que les Romains étalaient une grande magnificence dans la construction de leurs bains publics. Les thermes de Caracalla, où 3000 personnes pouvaient se baigner à la fois, qui étaient ornés de 1600 sièges de marbre ; les thermes de Dioclétien, qui avaient 1060 pieds de long, témoignent assez des richesses que les Romains aimaient à rassembler dans leurs bains publics. Si les bains d’Aix n’offraient pas une semblable magnificence, on ne saurait nier toutefois que ce peuple n’ait apporté dans leur Construction le goût qui le distinguait. L’Arc de Campanus et le Réservoir du Vaporarium, qu’on trouve sous là maison Perrier, sont de beaux débris de ces thermes. L’édifice s’étendait sur une grande partie de la ville actuelle. Il était formé de trois corps de bâtiments, entouré de colonnades et de portiques, décoré dans les entre-colonnements de sculptures et de statues d’un travail achevé ; des mosaïques d’un fini précieux, à en juger par les fragments qu’on a déterrés, ornaient chaque salle et chaque cabinet ; des marbres de toutes les couleurs avaient été employés au revêtement des murs et des parquets. En face des bains s’élevait une vaste place (area) : c’était là que se promenaient les buveurs, et que se donnaient les jeux publics. Les bains occupaient le centre, et, sur la circonférence de l’arc extérieur du bâtiment central, se trouvaient les deux piscines, l’une à gauche, l’autre à droite ; au milieu était la source d’eau froide dont on se sert encore aujourd’hui. Toutes les eaux, auxquelles venait s’unir le petit ruisseau d’Aix, se jetaient dans les bassins ou conserves. Comme dans tous les thermes, on trouvait à Aix des bains de vapeurs (vaporaria), Deux grands réservoirs offraient aux baigneurs deux immenses piscines. On arrivait à ces bains par un arc magnifique, l’Arc de Campanus dont nous avons parlé, haut de près de 40 pieds, et comparable pour sa beauté et ses ornements aux arcs d’Orange et de Saint-Rémy.

Non loin des thermes s’élevait un édifice religieux, le temple de Diane, qui n’est peut-être, comme la Maison carrée de Nîmes, que le Sacrarium ou le sanctuaire d’un plus vaste monument. Les archéologues pensent que cet édifice doit remonter aux premiers siècles du christianisme. L’absence de ciment et de mortier fait présumer qu’il est postérieur au siècle d’Auguste. Il ne reste plus aujourd’hui de ce beau temple que quelques ruines, qui forment les trois côtés d’une aile du château du marquis d’Aix, dans laquelle se trouve le théâtre. L’édifice paraît avoir 40 à 50 pieds de l’est à l’ouest, et 29 de largeur. M. de Ginbernat a publié un beau dessein de l’Arc de Campanus.

MœURS. — CARACTèRES. — COUTUMES

Les hommes de la vallée d’Aix ont le teint blanc, les cheveux châtains, la taille élevée. Les femmes joignent à une extrême fraîcheur une grande blancheur de peau. Les populations sont franches, religieuses, hospitalières et attachées à leur gouvernement ; leurs mœurs ont été peu altérées par le contact des étrangers.

Tous les Voyageurs qui fréquentent la haute société d’Aix et de Chambéry y trouvent un mélange de politesse et d’affabilité vraiment françaises.

Quelques usages des habitants de la campagne, à l’occasion des naissances, des mariages et décès, offrent des singularités assez curieuses. Dans quelques Communes, lors de la naissance d’un enfant, on plante dans un terrain choisi avec soin un bel arbre, que l’on protège et que l’on garde comme une relique précieuse.

Lorsque l’enfant est ondoyé, on le place dans un berceau et on le conduit à l’église pouf le baptiser. Ce berceau est entouré de rubans et orné de cocardes de diverses couleurs. Il est aisé de deviner lé sexe de l’enfant. Si c’est un garçon, le baptême est annoncé au son des cloches, et l’enfant placé dans son berceau, sous l’épaule droite du porteur. Le parrain a coutume de payer les frais du baptême, et d’offrir des cadeaux à l’accouchée. Le huitième jour, le parrain, la marraine, les amis sont conviés à un banquet qui a lieu chez le père. C’est une fête de famille fort ancienne, et qu’on nomme les compérailles. Le titre de compère ou de commère est un lien de famille respecté. Au cabaret, dans les grandes fêtes, le compère et la commère ont une place de choix.

Lorsqu’un jeune homme veut se marier, il se rend le soir avec un de se amis dans la maison de la jeune personne qui a fixé son choix. Si, en l’apercevant, les parents ôtent un tison du feu, et le placent perpendiculairement au fond de la cheminée, c’est pour lui un signe de funeste augure : c’est un congé en bonne forme. Il ne lui reste qu’à se retirer sans demande d’autre explication.

Dans quelques communes, le prétendu invite son beau-père futur au cabaret, fait la demande de la jeune fille, et lui donne des arrhes. Le samedi suivant se célèbrent les fiançailles dans un repas de famille. La veille du mariage, nouveau repas chez le père de la jeune fille, où sont invité les parents et le fiancé, qui réclame sa future. On lui répond qu’elle a disparu. Il appelle alors le ménétrier, on cherche la fiancée au son de la cornemuse, on la trouve enfin aux cris de joie des deux familles rassemblées. La jeune fille est ramenée processionnellement chez elle, où l’on se met à table ; mais la future ne paraît qu’au dessert. Le jour de la bénédiction nuptiale, les parents et amis, en habits de fêtes, portant des branches de lauriers, viennent chercher la mariée. Le plus proche parent de l’époux lui donne le bras ; les musiciens du village raclent du violon, les jeunes gens déchargent des armes à feu, et ç’est au milieu de ce tapage infernal qu’elle arrive au logis de l’époux, où l’attend sa belle-mère. Sur le seuil de la maison, on a placé un balai. La jeune fille oublie-t-elle de le relever, elle manquera d’ordre dans le ménage ; si elle le relève au contraire, c’est signe qu’elle sera bonne ménagère. La belle-mère lui jette une poignée de blé sur la tête, C’est un langage muet qui indique le souhait qu’elle fait d’une heureuse abondance pour les nouveaux époux. Alors un jeune garçon agite une quenouille garnie d*étoupes, à laquelle ses camarades essaient de mettre le feu à coups de pistolets. C’est un signe dit-on, que la maison est abondamment pourvue de linge. Quand ces cérémonies sont achevées, commence le repas de noce. Au milieu du festin, les jeunes époux se lèvent, vont chercher un gâteau surmonté d’une branche de laurier, qu’on donne à quelque garçon ou à quelque jeune fille, comme présage d’une union prochaine. Le repas se termine par une quête, que fait un jeune garçon vêtu de blanc., et qui est ensuite distribuée aux pauvres du village.

Le dimanche des Bagnes, c’est ainsi qu’on appelle le premier dimanche de carême, les enfants du village rendent visite à la nouvelle épouse, qui leur distribue des fruits secs et des gâteaux.,

A Annecy, à Aix et dans les petites villes, on a coutume de se rassembler sous les fenêtres de la mariée en chantant : allouia, madame est grosse, et celle-ci jette des noix et des dragées en signe de remercîments.

Le mariage d’un veuf ou d’une veuve donne presque toujours lieu à un charivari bruyant ; et dans les villes, il est accompagné d’épigrammes et de chansons.

Dans les fêtes populaires, les églises ne désemplissent pas. On commence la journée par des offrandes, des prières au patron de l’église ; puis on danse sur une place. Quelques-unes de ces fêtes sont fort remarquables. Par exemple, dans les environs de Chambéry, on cite celle des Carmes, celle de saint Barthélemy, et celle du Myan.

Le dimanche des Bugnes, qu’on connaît en France sous le nom de Dimanche des Brandons, partout, sur les hauteurs, on allume des feux et l’on danse autour en tenant des torches. La Savoie a, comme la France, les feux de saint Jean et son Mai, que l’on plante le premier jour de ce mois. Les habitants de la vallée ont une foule de croyances superstitieuses, qui s’effacent peu à peu dans les grandes villes. Les cris du hibou, de la pie, les hurlements des chiens sont autant de signes funestes. On croit que la femme enceinte qui tient un enfant sur les fonds baptismaux, porte malheur à son filleul. Qui refuse l’aumône à un mendiant attirera sur lui les malédictions du ciel ; Qui s’est enrichi tout à coup sans qu’on connaisse la source de sa fortune, a nécessairement fait un pacte avec le diable.

Le Savoisien a de la disposition, en général, aux sciences et aux lettres, mais seulement lorsque le sort l’a jeté hors de son pays. Chez lui, il est paresseux, indolent. Aucun peuple n’a donné de plus éclatants exemples d’amour de la patrie. « Il résulta, dit l’abbé Grillet, du dénombrement des habitants de la Savoie, que le roi sarde fit faire par les curés, en 1783, que les absents, dans le seul diocèse de Genève, montaient au nombre de 44000, dont plusieurs étaient établis en Asie et en Amérique ». Chacun sait que beaucoup de négociant, originaires de la Savoie ont des maisons à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Strasbourg. D’autres sont banquiers, fabricants ou commerçant à Augsbourg, Constance, Munich, Vienne, Lamberg, en Pologne, etc. Cependant l’amour de la patrie, et le désir d’y finir ses jours, sentiments qui sont communes aux Savoisiens, aux Suisses et à tous les habitants des hautes montagnes, ramènent nos montagnards du centre des cités les plus opulentes dans l’habitation qui les vit naître, pour y jouir, au sein de leurs familles et de leurs amis, de la fortune qu’ils ont faite dans les pays étrangers. Il n’y a point de peuple, ainsi que l’observe le marquis de Barol, qui ait manifesté plus d’attachement à son propre pays que le Savoisien. Ceux qui, chez l’étranger, accumulèrent de grandes richesses, tels que le cardinal de Brogny et Eustache Chapuis, conseiller de Charles-Quint, en consacrèrent la majeure partie à des établissements avantageux à leurs compatriotes ; Falquct, Saillet, d’Arache, Poncet de la Frasse, Gennami, de Saint-Nicolas, de Vérose, etc., etc., firent rebâtir les églises de leur patrie et y fondèrent des écoles pour l’instruction de la jeunesse. Mais, parmi les exemples que l’histoire de ce pays fournit à ce sujet, le plus mémorable sans doute est celui qui a été donné par le général de Boigne, qui a consacré plus de quatre millions à l’embellissement et au bien de Chambéry, sa ville natale. (Voir Chambéry).

COSTUMES.

On remarque dans les vêtements des peuples des vallées savoisiennes une grande négligence et peu de propreté. Les femmes portent un corset rouge ou bleu, dont les manches, d’une autre couleur s’arrêtent au coude, une jupe d’étoffe grossière avec des plis nombreux, un chapeau de paille tressé grossièrement, qu’elles remplacent le dimanche par une coiffure d’une petite dentelle. Les hommes ont un habit long, de couleur éclatante, blanche le plus ordinairement, avec de larges poches, un bonnet rouge et les jours de fêtes un chapeau à larges bords. Ce bonnet de laine rouge est commun à tous les enfants qui ne mettent des souliers que les jours de grandes fêtes.

IDIOMES.

Le dialecte des habitants de la campagne est un patois doux et abondant en images. Il est formé, surtout dans l’arrondissement de Chambéry et d’Aix, d’un nombre de mots italiens, français et latins. L’idiome du peuple d’Annecy est traînant comme celui de Chambéry, et a de grandes affinités avec celui de Lyon. Voici une vieille, chanson des gens du peuple des environs d’Aix.

De bailleri un cartan de sataigne

Que l’aisse fusse sandia

In vin de sautagne.

De me cuthieri dezo le pon,

To de mon Ion :

Et de deri à l’aisse

Le bon Dio te craisse !

La racine de cet idiome est latine, comme on peut le voir dans la conversation suivante, tirée du patois de la contrée.

Ma fellie (filia, fille), vaten dere à ton avo (avunculus, oncle) et à ton paré (pater, père) d’alla ara ( arare, labourer ) et d’alla sertié lo bou (bos, bœuf), que son dedien le pra... (pratum, pré), metta de phasous (phaseolus, haricot) dien l’ouda (olla, marmite ), avoi un pou d’ouillo (oleum, huile). Di à ton paré de refendre cho bocon de traz (trabs. poutre)..., porta-lui son mantel (manille, cappe), à causa de l’oura (aura, vent), o ben son vestie (vestis, habit).

Qu'on peut tenter de traduire ainsi :

Ma fille va dire à ton oncle et à ton père d'aller labourer et d'aller chercher les bœufs qui sont dans le pré...

Mets les haricots dans la marmite avec un peu d'huile...

Dis à ton père de refendre le morceau de poutre...

Portes lui son manteauà cause du vent, ou bien sa veste.

Le dialecte tarentais se rapproche davantage de l’italien, comme on peut le voir dans la chansonnette suivante :

Di bassà Tarentaisa

Du pay dieû de s'ai

Son trè zenti zomô.

Que son amoireu de moi

L'on è le fi d’on conto,

L’utro è le fi d’on prince t

Un utro è le fi d’on ré.

Et vèra, vèra, vèra,

Sû, sû sû sû sû,

O chè d’amor per mél...

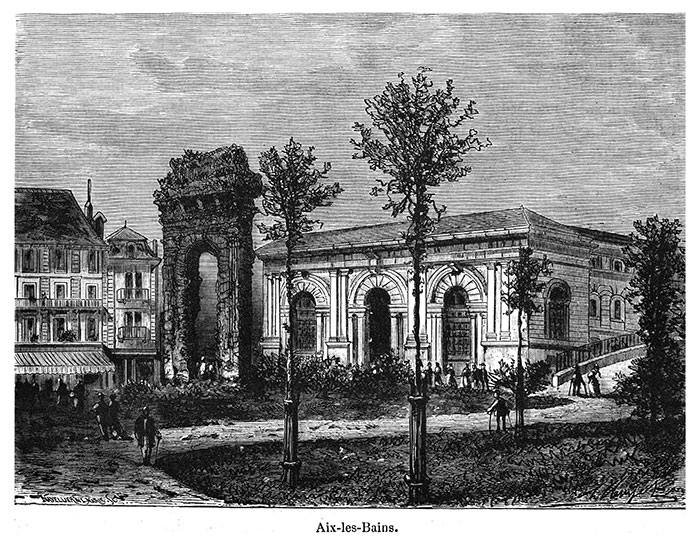

THERMES.

L’établissement royal présente un bel aspect. La façade offre quatre colonnes d’ordre ionique, surmontées d’un fronton décoré des armes royales. On y lit celte inscription :

VICTOR AMOEDEUS III. REX. PIUS. FELIX. AUGUSTUS. P. P. HASCE. THERMALES* AQUAS. A. ROMANIS.

OLIM. E. MONTIBUS. DERIVATAS. AMPLI ATIS.

OPERIBUS. IN. NOVAM.

MèLIOREMQUE. formAm. REDIGI.

IUSSIT. APTIS. AD. ÆGRORUM. USUM.

ÆDIFICIIS. PUBLICÆ. SALUTIS. GRATIA.

EXSTRUCTIS. ANNO. MDCCLXXXIII.

On arrive aux thermes par quatre belles marches. Au centre, une cour est entourée de cabinets de bains. Ces bains ont trois robinets : l’un qui fournit l’eau d’alun ; le second, l’eau de source, et le troisième, l’eau commune. Les cabinets de douches sont au nombre de 4. La douche des princes, la douche des dames, la douche des hommes et la douche de l’enfer. Il existe une douche écossaise, nommée Thermopsyque, où le malade passe d’une douche chaude à un douche froide qui l’inonde comme une pluie. C’est à cette douche qu’on soumet les malades attaqués de névralgie, les rachitiques, les aliénés. Les femmes, les enfants sont soumis à une douche d’une chaleur tempérée.

La douche dont l’action est la plus énergique, est celle qu’on a nommée douche d'enfer. Il y a l’enfer des hommes et l’enfer des femmes. On y descend par un escalier de 16 marches. L’enfer des femmes a 8 pieds de longueur, autant de largeur, et 14 de profondeur. Deux robinets y versent à grands flots l’eau de soufre. L’enfer des hommes, à peu près semblable à celui des femmes, est formé d’une suite de gradins où la chaleur est à divers degrés. C’est une véritable étuve russe, où le malade reçoit sur la tête et les membres une colonne d’eau de 12 pieds de hauteur, Des doucheurs ou doucheuses saisissent le malade quand la douche a été administrée et lui frictionnent les membres afin, de favoriser l’action des eaux. On l’emporte de là entouré de draps et de couvertures dans un lit chaud, où il est soumis aux soins d’un sécheur, qui répète à peu près les mêmes frictions que les doucheurs.

Tout récemment le bâtiment royal a reçu de grandes améliorations.

Il y a encore une cinquième espèce de bains à Aix ; les Thermes-Berthollet. C’est un établissement naissant, mais précieux sous le rapport de la science et de l’utilité médicale qu’on en retire. Le comte Berthollet, l’un des plus célèbres chimistes modernes, était né en Savoie. Sa mort arrivée en 1822, époque de la restauration de ces thermes, engagea les autorités d’Aix à solliciter du gouvernement la faveur de donner son nom à cette nouvelle institution.

Ces thermes consistent dans un cabinet voûté où l’on administre la douche aux pauvres et aux militaires ; au-devant est un bain de vapeur ; plus bas est le bassin pour la douche des chevaux et des autres animaux domestiques, et tout près de là sont les piscines, le bain de natation et une fontaine abondante qui fournit de l’eau pour les bains à domicile. ;

Les heureux effets des Thermes-Berthollet attirent une si grande affluence de malades ; que, pendant plus de deux mois, ces bains sont occupés du matin au soir.

Le nom de Bain-Royal donné au grand bassin se rattache au souvenir du passage de Henri IV, qui le visita. Le docteur Cabias nous apprend que : « le grand Henri descendit de cheval vers le grand bain, auquel, avec plusieurs princes de sa cour, il se baigna et se lava l’espace d’une heure, avec autant de contentement que s’il avait joui du plus grand plaisir du monde : ce qu’il témoigna disant que tous les bains des baigneurs et étuves de Paris n’étaient rien aux regards de ceux-ci. »

Ce bassin, dans la partie qui n’est pas couverte, n’est plus fréquenté que par la jeunesse d’Aix, qui s’y exerce à la natation. On y douche aussi les chevaux. Les rapports d’habiles artistes vétérinaires constatent les effets remarquables et salutaires de ces eaux ; ils n’hésitent pas à penser qu’elles peuvent offrir un moyen curatif pour beaucoup de maladies hippiatriques réputées incurables.

CURIOSITéS NATURELLES

La grotte des Serpents. — Elle est connue sous ce nom, parce qu’on prétend qu’elle était fréquentée autrefois par un grand nombre de serpents, qu’y attiraient la chaleur des eaux. Ou en rencontre encore par intervalles, mais ils ne sont pas dangereux ; et les enfants du pays, qui les chassent, s’amusent à les montrer aux étrangers. La grotte est à quelques centaines de pas au-dessous du jardin Chevalay. On y pénètre d’abord debout, mais à une certaine distance, il faut se courber et ramper pour avancer. On entend distinctement alors le bruit d’un courant d’eau. En hiver, les vapeurs qui s’exhalent de la source s’élèvent en forme de brouillard, qu’on aperçoit à une grande distance.

Le docteur Dacquin raconte qu’ayant pénétré dans une ouverture au niveau du terrain, il entendit un bruit semblable à de l'eau qui se précipite, qu’il fut arrête soudain par le peu de développement du passage, et surtout, par le haut degré de vapeurs qui le suffoquaient, et qui le forcèrent à sortir précipitamment.

Le puits d’Enfer. - C’est une grotte qui se joint à celle des Serpents. Il faut un certain courage pour y descendre. On se sert d’une échelle de 8 à 9 pieds ; puis il se présente une seconde ouverture où il faut également descendre à l’aide d’échelons. Un guide vous accompagne, muni d’une lampe, qui ne jette qu’une pâle lueur au milieu des brouillards humides dont ces souterrains sont remplis. L’eau qui bouillonne répand des vapeurs suffocantes de 30 à 35 degrés de chaleur. Tous vos vêtements sont bientôt imprégnés d’humidité. On ne peut se défendre d’un vif sentiment de crainte, lorsque le guide agite la torche qu’il tient en mains, et qui menace souvent de s’éteindre. Il y a quelque temps que lord Seymour essaya de pénétrer jusqu’à l’extrémité de ce souterrain ; mais bientôt il revint, les vêtements en lambeaux, et presque asphyxié.

La grotte de Mouxy se trouve non loin d’Aix ; elle a plusieurs soupiraux ou ouvertures. Le premier est de forme ronde et a environ 4 pieds de circonférence et 3 de profondeur. Il sort de ce soupirail une légère vapeur. Le thermomètre placé à cette ouverture monte en quelques minutes de plusieurs degrés. Au troisième soupirail, large d’un pied sur 4 de longueur et 5 de profondeur, on est frappé d’un volume considérable de vapeurs chaudes et humides qui s’en exhalent. En hiver, la neige qui l’entoure fond à un pied de distance. On a remarqué que la glace ne se formait jamais autour de cette grotte, et que les arbres et les arbustes à racines pivotantes y périssaient au bout de quelques années.

Le Cul-de-Lampe est un réservoir naturel qui s’élève à côté des Thermes-Berthollet. Il est situé dans une grotte circulaire de 10 pieds de diamètre. Là sont entassées les boues thermales déposées par les eaux d’alun. Ces eaux ont un degré de chaleur au-dessus des eaux de soufre ; elles se refroidissent lentement, et offrent alors un phénomène remarquable. En effet, un volume d’eau commune, dit M. le comte de Fortis, égale à celui d’un bain porté au degré d’ébullition (de 70 â 80 degrés de Réaumur / 80° réaumur = 100° celcius), se refroidit au bout d’une heure, tandis que les eaux thermales, disposées à quatre ou cinq heures du soir, sont encore, le lendemain matin, au degré convenable pour le bain.

L’eau de soufre donne à l’argent une teinte cuivrée. Cette couleur s’efface par le frottement. La faïence, soumise à l’action de cette eau, prend une couleur de bronze. M. Dacquin a remarqué que l’eau d’alun ranimait les végétaux et rendait aux plantes tout leur éclat. Saussure, qui visitait les eaux d’Aix en 1790, a confirmé l’opinion répandue dans le pays que le bassin des eaux thermales renferme des animalcules vivants, Voici ce qu’il rappelle dans son voyage aux Alpes, tome III.

« Malgré la chaleur de ces eaux on trouve des animaux vivants dans les bassins qui les reçoivent. J’ai reconnu des rotifères, des anguilles et autres animaux infusoires. J’y ai même découvert en 1790 deux nouvelles espèces de tremelles douées d’un mouvement spontané On peut voir leur description dans le Journal de physique de 1790. »

Un autre phénomène particulier aux eaux de soufre, et qui a longtemps excité l’attention des savants, est celui qu’elles ont présenté aux tremblements de terre de Lisbonne en 1755, et de la Calabre en 1783. On vit les sources se refroidir, se troubler, se couvrir d’écume blanchâtre, tandis que les eaux d’alun restèrent dans leur état normal. On sait l’espace qui sépare Aix de Lisbonne. Par quels canaux souterrains la commotion a-t-elle pu s’étendre ? C’était là le problème à décider. En 1822, une secousse se fit sentir depuis la chaîne du Mont-Blanc jusqu’au-delà de la ville de Lyon, agitant dans son passage, de quelques secondes, les bassins d’Aix et de Chambéry. Les sources sulfureuses offraient alors les mêmes phénomènes observés un demi-siècle auparavant ; elles se troublèrent et se refroidirent pendant un assez long espace de temps, puis se couvrirent à leur surface d’agglomérations cendrées, gélatineuses dont on peut voir encore quelques échantillons dans les magasins de rétablissement, et dans quelques cabinets de curieux, qui les emportèrent pour en enrichir leurs collections.

Lac du Bourget : En quittant Aix et ses monuments, les regards se portent d’eux-mêmes sur le lac du Bourget, dont la belle perspective remplit au nord l’ouverture de ce cercle de montagnes qui vous environne. On voit de là ce lac dans toute sa longueur, depuis le Bourget et l’escarpement effrayant de Bordeaux, qui serait au besoin un autre rocher de Leucate ou de Meillerie, jusqu’à la Tour de Châtillion. Cette plaine d’azur fait une agréable interruption dans ce cadre de rochers, qui semble s’ouvrir pour laisser échapper la vue avec les eaux qui s’y précipitent. Le lac du Bourget est abondant en excellents poissons de toute espèce, et surtout en lavarets. Ses eaux se dégorgent dans le Rhône par le canal de Savière, ce qui établit une communication directe avec la Méditerranée.

Plus loin est la Fontaine de Merveilles si vantée dans la contrée. Son eau capricieuse s’échappe quand on s’y attend le moins, au travers du buis, du capillaire, du lierre et du scolopendre ; ce n’est d’abord qu’un petit courant fort paisible dont on s’approche avec sécurité ; mais bientôt l’eau augmente et vous entoure. Tout à coup on entend un murmure sourd, le filet est rompu, il cesse de couler, la fontaine retire son onde. D’autres fois la nymphe se joue impitoyablement des fatigues et de la patience des voyageurs ; on a traversé péniblement le lac, on a gravi la côte, on est pressé de retourner, on attend... La quinteuse retient ses flots captifs et les refuse obstinément aux vœux des spectateurs ; il faut partir sans avoir rien vu, sous peine d’être surpris par quelque orage ou par la nuit, qui, ce jour-là, semble accélérer son retour.

Le P. de Challes a publié un petit écrit sur cette fontaine ; MM. Pictet et Lefort l’ont décrite et ont essayé d’en expliquer le phénomène dans le journal de Genève au 16 janvier 1790.

BIOGRAPHIE

La ville d’Aix est le berceau de plusieurs hommes célèbres, Claude de Seyssel, né au château d’Aix vers le fin du XVe siècle, fut un des savants les plus érudits de son temps. Il vint en France, où le roi l’appela dans son conseil, et il y déploya les talents d’un profond jurisconsulte et d’un habile homme d’état. Nommé à l’archevêché de Marseille en 1500, il fut envoyé plus tard au concile général de Latran, en qualité d’ambassadeur du roi de France. Il cultiva la littérature, et écrivait avec facilité. Il composa plusieurs livres estimés, parmi lesquels on distingue surtout l’Histoire de Louis XII. Profondément versé dans l’étude de la langue grecque, il fut le premier écrivain en France, dit le savant Naudé, qui fît connaître par des traductions les ouvrages d’Eusèbe de Césarée, de Thucydide, d’Appius d’Alexandrie, de Diodore de Sicile, de Justin ; il traduisit encore les œuvres de Sénèque, et plusieurs Vies de Plutarque. A une époque où la langue française, encore dans son enfance, n’offrait qu’un mélange barbare d’éléments sans ordre, sans grâce et sans lois, Seyssel s’éleva par la correction de son style au-dessus des auteurs de son siècle ; il fut un des premiers dont les ouvrages purent être cités comme des modèles de composition et de pureté.

Jacques Maistrait fut, dans le XVIe siècle et au commencement du XVIIe, l’un des prédicateurs les plus célèbres par son éloquence et son zèle apostolique.

Parmi les savants contemporains nés à Aix, citons encore un écrivain qui réunit les études du naturaliste à celles de l’archéologue, M. le général comte Mouxy de Loche. On connaît ses travaux sur les abeilles et les lépidoptères, et ses recherches sur les antiquités de sa patrie. Les Mémoires de l’Académie de Turin et ceux de la Société royale de Chambéry contiennent différons traités remarquables de cet auteur.

BIBLIOGRAPHIE

Description des Alpes grecques et cottiennes, par M. Albanis-Beaumont.

Essai sur la topographie d’Aix en Savoie et ses eaux minérales ; par MM. Despine et Humbert.

Les eaux thermales d’Aix ; par M. Dacquin.

Notice sur Aix en Savoie et ses établissemens ; par M. Francœur.

Dictionnaire historique de la Savoie ; par M. Grillet.

Des vertus merveilleuses des bains d'Aix en Savoie ; par J.-B. Cabias.,

Voyage à Aix-les-Bains ; par M. le comte de Fortis. — Lyon, 1829 ; 2 vol. in-8.°.

Recherches historiques sur les antiquités de la ville d'Aix ; par M. le général comte de Loche.

Observations sur le monument sépulcral de Campanus à Aix en Savoie ; par Millin.

Voyage en Savoie ; par David Bertoletti,1828.

2 vol. in-8.°

Analyse des eaux thermales d'Aix en Savoie par M. Socquet.

ON SOUSCRIT CHEZ :

HIPPOLYTE SOUVERAIN, édit. 3, rue des Beaux-Arts.

Paris. — Imprimerie de BAUDOUIN, rue Mignon, n. a.

|

![]()