| Accueil | Présentation | Lieux | 900 photos | Cartes - Gravures | Thèmes | Personnages |

Texte extrait de l'Album du Dauphiné (1835)

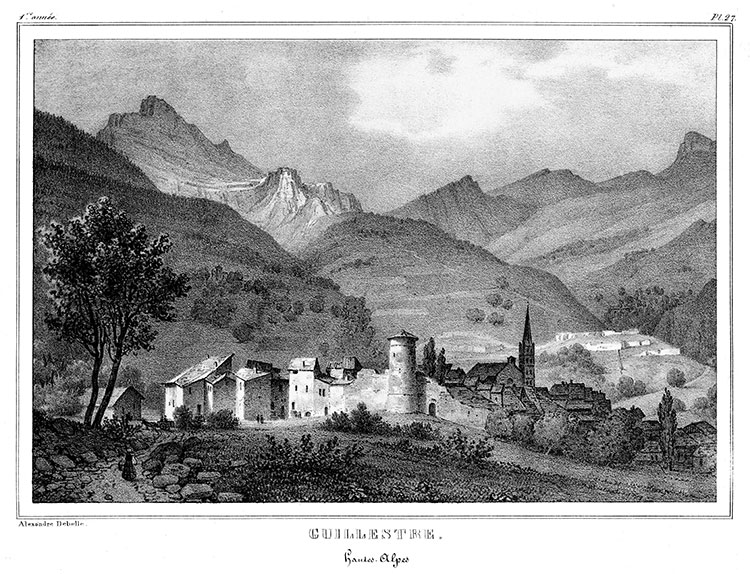

Guillestre, environnée de montagnes, rappelle aussi, comme un monument de son histoire, une large pierre de la hauteur de dix pieds et en forme de cône renversé, qu’on voit isolée sur le plateau de la Chalp : on croit que cette pierre a dû servir au culte des Druides. Il serait possible également que son propre nom, celui du Guil, petite rivière qui coulait autrefois au pied de ses murs et qui en est aujourd’hui éloignée, celui d’Eygliers, village de sa banlieue, l’indication de forêt sacrée donnée dans des actes du Moyen-âge â la forêt de Combe-Chauve (voir note ci-dessous), et l’antique fête de la Frérie (voir note ci-dessous), supprimée seulement depuis 1801, fête où l’on promenait dans les rues, au son d’instruments de musique, deux bœufs et un veau couverts d’une toile blanche, et les cornes ornées de fleurs, fussent des restes transmis jusqu’à nous, des superstitions et du gui sacré des habitants primitifs de cette partie des Hautes-Alpes. Dans ce doute, que conclure ? Il suffira de dire que cette petite ville passe pour être ancienne, et qu’il y en a qui pensent que son nom pourrait lui venir plutôt de sa position au-delà du Guil (Guil extra), par rapport au Briançonnais et à la grande voie du Mont-Genèvre. Quelle qu’en soit au surplus l’origine, chose d’ailleurs de peu d'utilité, il est certain que Guillestre formait un bourg considérable dès le XIIe siècle. Chef- lieu d’une seigneurie dépendant de l’empire, et dont l’archevêque d’Embrun prenait le titre de baron et de prince, elle faisait partie des états de ce prélat. Elle s’accrut le siècle suivant, par suite de l’évènement désastreux qui détruisit la petite ville de Rame, près de l’Argentière, et força sa population à chercher un nouvel asile. Rame, menacée depuis longtemps d’une ruine prochaine, avait déjà vu son territoire envahi par la Durance : cette rivière, dans un de ses débordements, la dévasta tout entière, ne laissant debout qu’une portion du château et de l’église, vestiges que six cents ans ont respectés. Ses habitants, privés de toutes ressources, se réfugièrent les uns à Champcella (Champ caché) d’autres à Seillac (Lac desséché - Sec lac), le plus grand nombre à Guillestre, où ils fondèrent le quartier appelé Villeneuve ou Nouvelle-Rame, nommé dans des titres latins Rama-Alba. Malgré cet accroissement subit, les nombreuses constructions qui durent en être la suite, et l’impulsion plus active que parut recevoir un moment l’industrie du pays, Guillestre n’en retira pas d’abord un grand avantage ; elle ne fut même élevée au rang de ville qu’en 1500. Pour comble de maux, cette ville eut à souffrir de la peste pendant les années 1600 et 1601. A une époque plus rapprochée de nous, Guillestre s’est distinguée par la courageuse résistance qu’elle opposa au duc de Savoie, qui venait de se liguer avec l’empire et l’Espagne contre Louis XIV. Ses habitants, voisins des Briançonnais, se dévouèrent comme eux, lors de l’invasion de l’armée coalisée en 1692 ; malheureusement leurs efforts devinrent inutiles. Briançon fut emporté d’assaut et brûlé. Défendue par de seuls miliciens, par des vieillards, et sans espoir de secours, Guillestre se rendit à temps pour échapper au même sort, elle ne demanda toutefois à capituler qu’à la dernière extrémité, lorsque les munitions de guerre commençaient à manquer, et après avoir arrêté l’ennemi dans sa marche pendant six jours. L’armée victorieuse attaqua ensuite Gap, Tallard et plusieurs autres lieux qui tombèrent en son pouvoir. Guillestre perdit dès ce moment toute son importance militaire : ses vieux remparts furent délaissés. Néanmoins, sa population, qui s’élève de nos jours de seize à dix-sept cents âmes, ses ressources commerciales et son emplacement près du Guil, au confluent du Rioubel et de la Chagne, emplacement propice à l’industrie, continuèrent toujours à la rendre le principal lieu de la contrée. Elle est encore aujourd’hui le chef-lieu d’un canton dépendant de l’arrondissement d'Embrun, et composé de onze communes, au nombre desquelles se trouve Mont-Dauphin. Son commerce actuel consiste en laines, en bestiaux et en peaux non travaillées ; ses foires sont assez considérables. Mieux partagée en même temps que bien d’autres petites villes des Hautes-Alpes, elle possède, outre ces richesses et les produits agricoles de son territoire, un ancien martinet, une mégisserie et une fabrique de ratines.

La forêt de Combe-Chauve : Fête de la Frérie : Deux jours avant la Pentecôte, ces bœufs et ce veau, image des victimes du paganisme, et peut-être plus spécialement des deux taureaux blancs qu’on sacrifiait au retour de la cérémonie où se cueillait le gui sacré, et après lequel sacrifice chaque assistant recevait une part de la victime, étaient promenés dans les rues avec pompe. On les ramenait chez le prieur, où ils étaient bientôt abattus et dépecés : le curé en habits sacerdotaux allait bénir cette viande et le pain.

Texte extrait (sans la partie historique) du Guide pittoresque du voyageur en France - éd. 1838 GUILLESTRE :Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851

GUILLESTRE : Article extrait du Dictionnaire universel de la France - Robert de Hesseln - 1771

Voir l'article de Wikipedia sur Guillestre Zoom par molette de souris ou via les commandes |

Les textes ont été transcrits et les gravures corrigées des défauts d'impression et de vieillissement.

Tout le contenu de la page est donc sous Copyright

![]()

Dépôt de Copyright contre toute utilisation commerciale

des photographies, textes et/ou reproductions publiées sur ce site

Voir explications sur la page "Accueil"

| Plan de site | Recherches | Qualité | Liens | Contact |