Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau

(collection personnelle).

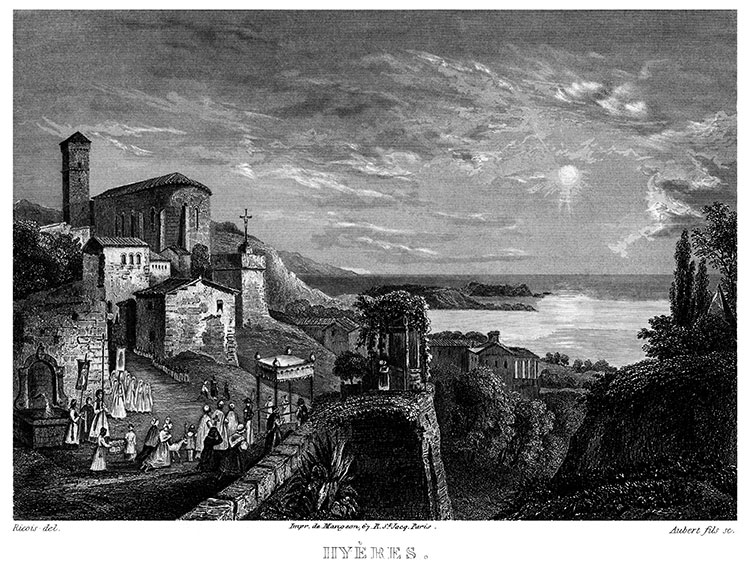

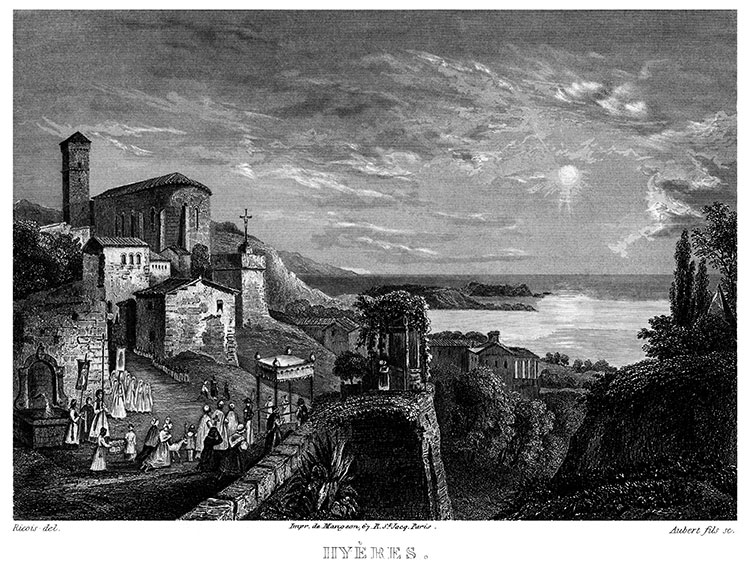

Hyères dominant la mer vers 1845, gravure de Ricois

publiée dans le Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau

collection personnelle

HYÈRES, Olbia, Areœ, Castrum Arœarum, ville ancienne, Var (Provence), arrondissement et à 19 km de Toulon-sur-Mer, chef-ieu de canton. Cure. Gîte d’étape. Bureau de poste. Relais de poste. 855 km de Paris pour la taxe des lettres. Pop. 9,966 habitants — Terrain tertiaire moyen.

Hyères est une ville d’origine grecque, qui porta primitivement le nom d'Arcœ ; les Romains la nommèrent Hieros et l’embellirent de plusieurs monuments qui ont entièrement disparu par l’effet désastreux des différentes incursions des barbares africains.

Il a été découvert près d’Hyères une ancienne cité romaine. On a procédé aux fouilles qui ont été dirigées par l’honorable M. Denis, alors député du Var. Les travaux, établis sur une ligne de plus de 80 à 100 m à partir du bord de la mer, ont mis à nu un hypocauste (système de chauffage par le sol) de très grande dimension, des réservoirs, des piscines ; plusieurs salles, dont les murailles étaient enduites d’un glacis recouvert de peintures curieuses, ont été déblayées ; l’une d’elles présente une forme semi-circulaire fort élégante. Les peintures, enfouies depuis tant de siècles, ont conservé une fraîcheur extraordinaire, mais qui semble subir une assez prompte altération par suite de l’action de la lumière ; des arabesques, des figures d’hommes et d’animaux, des fleurs, des fleurons bizarres semblables à ce qu’on trouve de plus élégant à Herculanum et à Pompéia, se rencontrent çà et là dans ces décombres. On a suivi une triple conduite souterraine pour les eaux qui devaient alors être fort abondantes sur ce point, où aujourd’hui l’on ne trouve que quelques puits fort rares.

A 130 m du bord de la mer, parallèlement à l’un de ces murs d’origine phénicienne qu’on a signalés quelquefois sur les côtes méridionales de la France, mur qui se trouve surmonté d’une muraille de construction romaine, on a trouvé une suite de voûtes renversées, déchirées, qui semble indiquer que cet établissement a considérablement souffert, aux temps passés, des violentes secousses du sol. M. Denis pense, avec quelque raison, que les ruines romaines d’Almanare ne sont autres que celles de Pomponiana, indiquées dans l’Itinéraire maritime d’Antonin comme lieu de station pour les galères romaines.

La ville d’Hyères fut reconstruite après l’expulsion des Sarrasins du Fraxinet ; elle était défendue par un château bâti sur une grande partie de la montagne qui domine Hyères. Ce château fut assiégé sans succès par les comtes de Provence, par Raymond de Turenne, par les Carcistes, par les troupes de Henri IV, et par le baron de Vins ; le duc de Guise s’en empara de vive force et le fit détruire de fond en comble, à l’exception d’une porte antique assez bien conservée.

Les armes d’Hyères sont : d’azur à un château de trois tours crénelées d'argent, deux aux cotés et une au milieu, avec trois lésants d’or de rang posés en pointe.

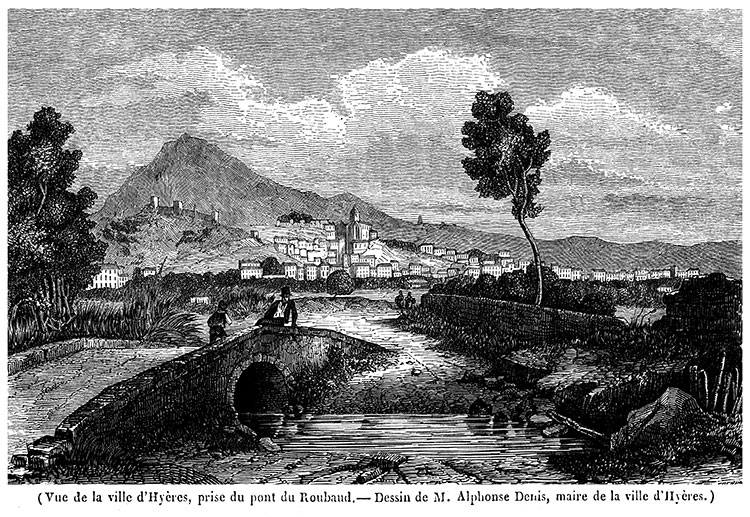

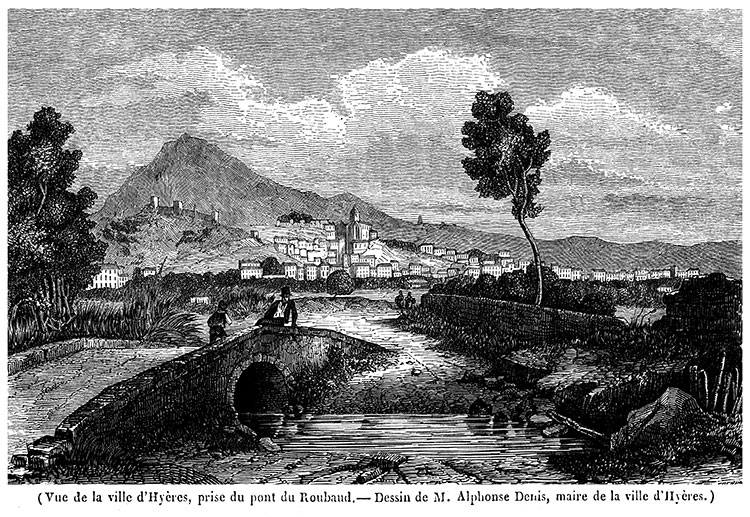

Hyères depuis le pont Roubaud, vers 1845, gravure d'Alphonse Denis

gravure extraite du Magasin pittoresque - 1847

Collection personnelle

La ville d’Hyères est bâtie en amphithéâtre sur le penchant méridional qui regarde la Méditerranée, et jouit d’une perspective délicieuse sur une plaine magnifique, sur la mer et sur les riantes îles auxquelles elle donne son nom. Le printemps y est continuel, et l’hiver qui, dans les autres contrées de la France, attriste et engourdit la nature, respecte ce canton favorisé et y laisse presque toujours régner une température douce, qui y entretient la verdure et la végétation.

Le bassin d’Hyères, le plus célèbre et le plus digne de l’être parmi les abris privilégiés de la Provence, ce bassin, où tant de personnes, dont la vie a été compromise par la rigueur de nos hivers septentrionaux, vont chercher la santé et la retrouvent quelquefois, est préservé des vents du nord-est par tout le massif des montagnes des Maures, et de l’influence trop directe de la mer par la montagne des Oiseaux, située au sud-ouest. C’est une espèce de serre naturelle. Ses beaux jardins d’orangers rappellent les environs de Syracuse, ou les rivages de Majorque.

Ce site privilégié n’a que peu d’étendue, et l’on commet une grande erreur lorsqu’on répète que c’est aux îles d’Hyères qu’on trouve le doux climat qui répare les injures du Nord. Quoique situées à plusieurs kilomètres plus au sud, les îles d’Hyères ne sont pas abritées comme Hyères même ; le vent du nord-est et l’influence de la mer y reprennent leur empire.

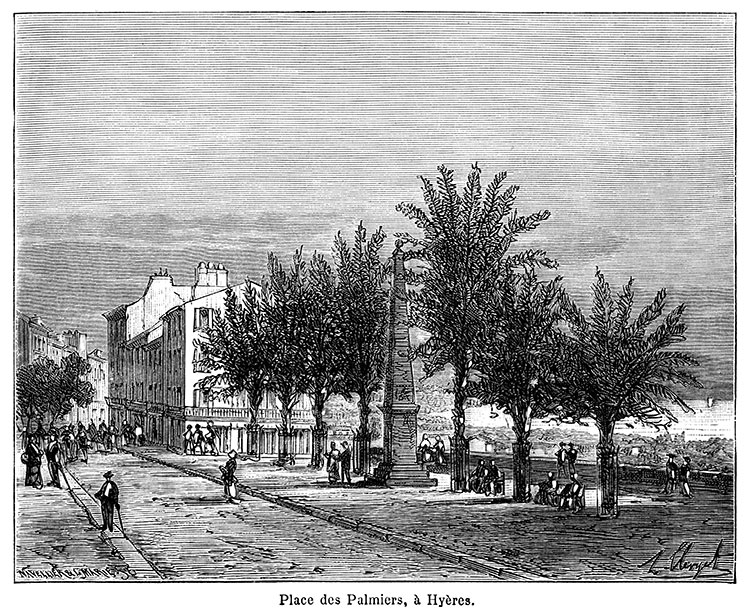

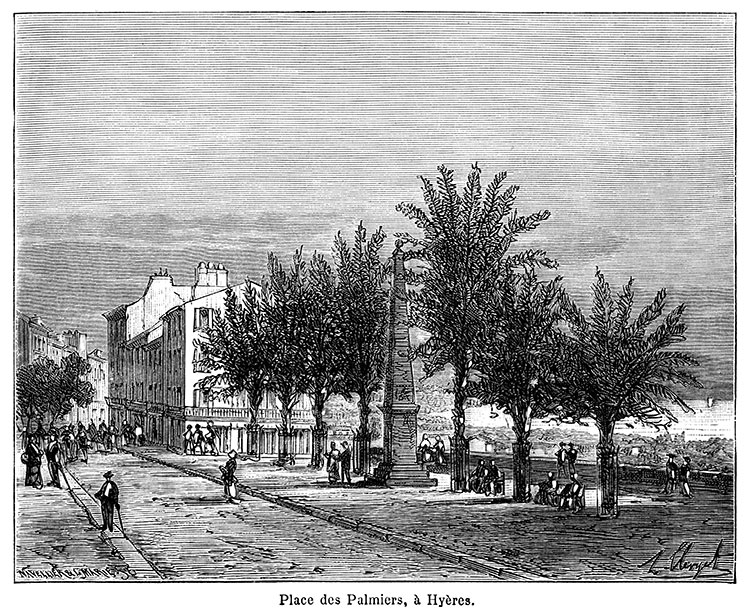

Place des Palmiers à Hyères vers 1880

gravure extraite de La France illustrée - V.A. Malte-Brun - 1880

(collection personnelle).

L’intérieur de la ville n’a rien de séduisant. La plupart des rues sont étroites, escarpées, tortueuses et fort mal pavées. La partie la plus élevée est couronnée de rochers et de vastes débris de l’ancienne forteresse ; de là descend une chaîne de murs énormes qui jadis entouraient la ville. Dans cette partie s’élève un roc escarpé qui porte une des églises paroissiales, grand édifice assez curieux, classé récemment au nombre des monuments historiques. Au- dessous, on voit un château isolé, occupé par l’hôtel de ville, dont la façade donne sur la place du marché. Plus bas est la place Royale, vaste et symétrique, mais triste et mal entretenue, décorée d’une colonne qui supporte le buste en marbre blanc de Massillon, monument d’un beau travail, entouré d’une grille dorée. Le faubourg est le quartier le plus propre et celui que préfèrent les étrangers ; on y voit des hôtels et des maisons de toute beauté, d’où l’on jouit d’une perspective admirable sur une plaine couverte d’orangers, de citronniers, de vignes et d’oliviers, au milieu desquels se balancent les hautes cimes de quelques palmiers, dont le brillant feuillage, nuancé par l’éclat des fleurs et des fruits, ressemble à un jardin continuel que termine l’azur des eaux confondu avec celui du ciel.

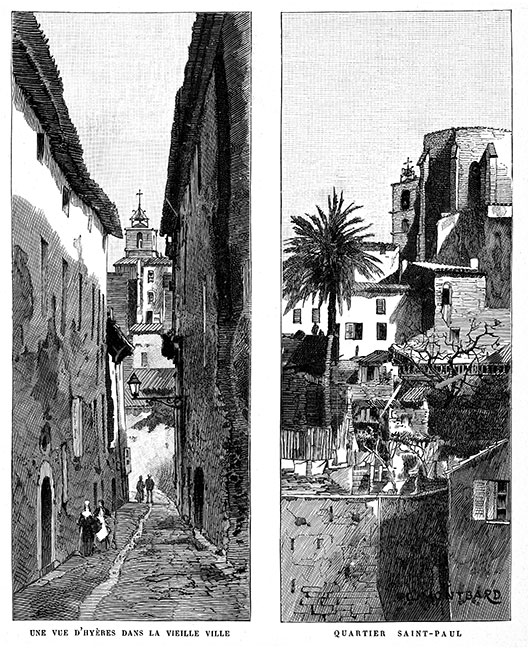

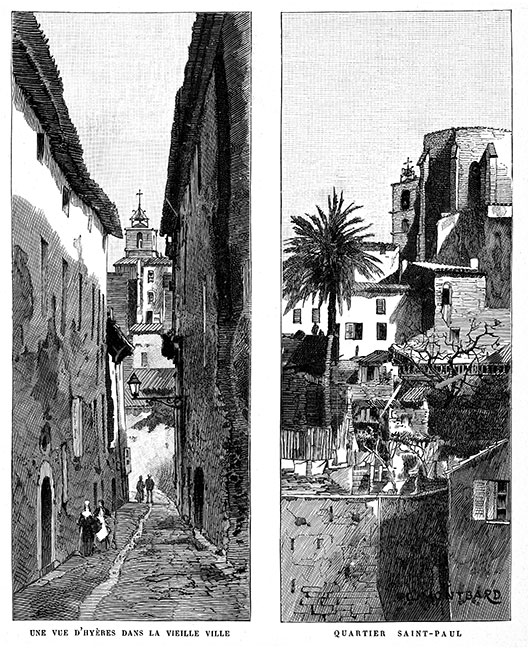

Hyères : une rue de la vieille ville et le Quartier St paul vers 1885

gravures extraites de Du Cap Cerbère à Menton - Les côtes de la France - de Lalaing - 1890

Collection personnelle

Le territoire d’Hyères est principalement consacré à la culture de l’oranger, qui n’est pas ici un faible arbuste, mais un arbre de haute futaie, cultivé en pleine terre dans deux jardins principaux, ceux dé MM. Fille et Beauregard. Voici la description du jardin de M. Fille, qui, avant l’hiver de 1820, rapportait annuellement plus de 40,000 francs. Les arbres y sont si serrés les uns contre les autres, qu’il serait impossible de passer à travers les massifs. Divers sentiers y permettent la circulation. On y compte dix-huit mille orangers qui, chargés de fleurs et de fruits, offrent l’abri de leur feuillage à un nombre infini d’oiseaux, parmi lesquels se trouve une multitude de rossignols.

Les orangers attirent aussi un grand nombre d’abeilles, dont le bourdonnement se mêle au chant des oiseaux et donne de la vie à cette solitude.

Il faut aux orangers de la chaleur et de l’humidité. La chaleur, c’est le soleil de Provence qui la leur donne. L’humidité èst entretenue par d’abondantes irrigations. L’eau qui tombe de la montagne est recueillie dans des réservoirs et distribuée journellement dans chaque bosquet, à l’aide de rigoles ou de tuyaux de bois.

Il suffit en outre, pour que les arbres prospèrent, de bêcher la terre au pied trois fois l’année : on a soin aussi de ne pas laisser prendre aux branches trop d’accroissement ; ils donneraient moins de fruits. Le même arbre présente à la fois des fleurs, des fruits naissants et des fruits parvenus à leur maturité. Le vert gai et luisant des feuilles, qui paraissent couvertes d’un vernis, le blanc éclatant des fleurs, les nuances diverses des fruits dorés, forment un agréable mélange. On voit aussi dans ce jardin plusieurs variétés de citronniers, de bigaradiers, de cédrats, de bergamotiers et de grenadiers ; un nombre considérable d’arbres fruitiers, pêchers, poiriers, etc., de toute espèce.

L’orange n’acquiert sa parfaite maturité que plusieurs mois après là chute de sa fleur : si elle reste sur l’arbre à l’époque de la floraison, elle perd son suc ; mais elle le reprend quand les nouveaux fruits sont noués.

Les fruits cueillis sur l’arbre ont toujours un goût âpre, quelque mûrs qu’ils soient ; ils sont meilleurs quelques jours après avoir été cueillis. A Hyères, on récolte les oranges destinées aux pays lointains dès qu’un petit point jaune a marqué leur écorce ; on les expédie dans cet état, et elles achèvent de mûrir en moins de quarante jours.

La plaine qui se trouve au midi de la ville est d’une vaste étendue ; mais plus elle approché de la mer, plus elle devient infertile, à cause des sables et de l’aridité du sol. Au fond de cette plaine se trouve la presqu’île de Giens, qui contient l’étang de Pesquier et forme deux belles rades : celle d’Hyères, où débarqua saint Louis à son retour d’Égypte, et celle de Giens. C’est dans ces deux rades que se réunit, en 1830, la flotte de cinq à six cents voiles destinée à l’expédition d’Alger.

Au quartier St-Laurent, sur le bord de la mer, est le vaste établissement des salines, où l’on arrive par un chemin agréable et bien entretenu, à travers une plaine embellie par une verte prairie qu’arrose la rivière de Gapeau.

On ne doit pas manquer de visiter la jolie chapelle de Notre-Dame, décorée d’un tableau du Pujet représentant les douze apôtres allant visiter le saint sépulcre, et, près de là, la grotte des Fées, qui renferme une multitude de belles stalactites.

Biographie. Hyères est la patrie

du célèbre prédicateur Massillon

Du P. Guibaud, auteur de quelques ouvrages religieux,

Industrie

Fabriques d’huile d’olives. Distilleries d’eau-de-vie, de rafle d’eau et de fleur d’oranger. Filatures de soie. Culture du mûrier. —

Commerce de vins, huile d’olives., sel, grenades, oranges, citrons et autres fruits. —

Foires les 1er et 2 mai et 24 août.

Bibliographie.

Gensollex. Essai historique, topographique et médical sur la ville dHyères, in-8, 1820.

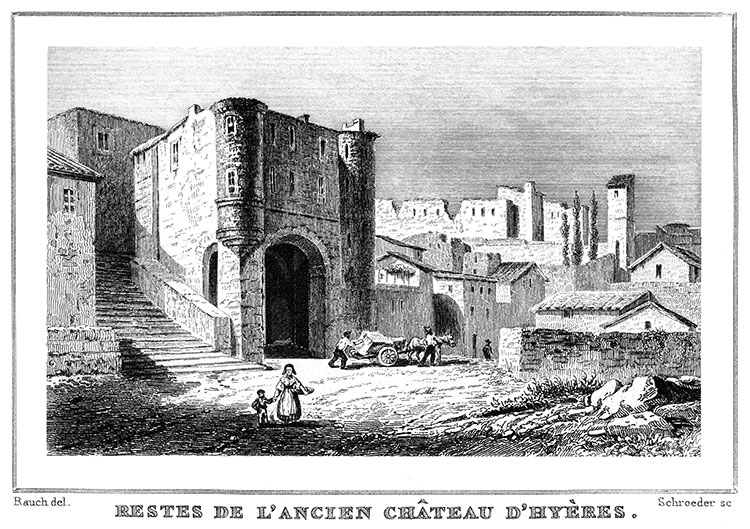

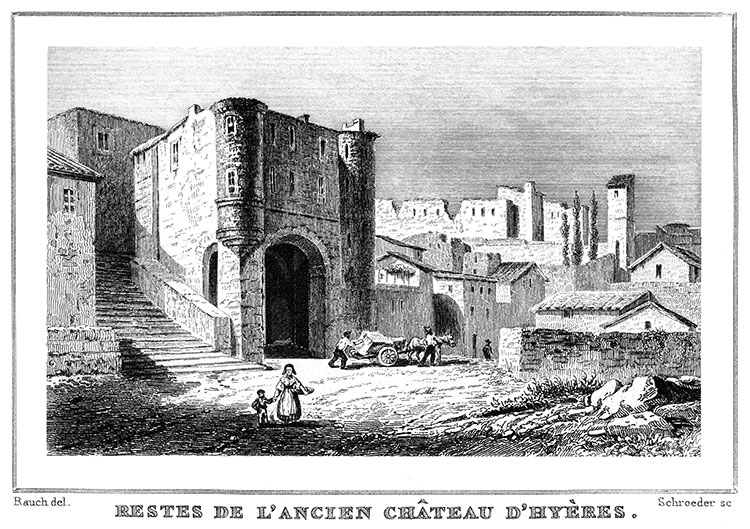

L'ancien château d'Hyères vers 1835, par Rauch

gravure extraite du Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

Collection personnelle

Article extrait du Dictionnaire universel géographique et historique - Thomas Corneille - 1708

(collection personnelle)

HIERES. Ville de la Provence Maritime que les anciens ont appelée Otbia, Elle est située sur une colline, ce qui est cause qu'il faut toujours monter ou descendre dans ses rues, qui d’ailleurs sont fort étroites. Les maisons sont mal bâties, mais on y peut remarquer quatre choses, son Château, sa Place, une belle église & surtout ses grands jardins qui sont sur le penchant de cette colline, arrosé de leurs fontaines où l’on voit à perte de vue, des allées d’orangers, de citronniers, de figuiers, d’oliviers et de quelques palmiers. Cette quantité d'arbres différents qui charment la vue, a donné sujet d'appeler Hyères le jardin principal de la Provence.

On y a des fleurs et des fraises toute l’année. Il y a un petit ruisseau le long des faubourgs de la Ville qui sert à faire venir des cannes de sucre, et même par une invention merveilleuse la terre produit du coton, et en même temps sur un même arbre on voit des fruits mûrs, d’autres moins avancés, quelques-uns boutonnés, et d’autres aussi en fleurs.

Hyères n'a point de Port, quoique la mer en soit fort peu éloignée ; mais il y a grand nombre de marais où l’on fait beaucoup de sel, et très bon, que les étrangers viennent acheter.

Cette ville a eu autrefois des Seigneurs particuliers, dont le dernier fut privé des droits qu’il y avait, et du titre de Seigneur, pour avoir refusé d’en faire hommage à Charles I, Comte de Provence.

Entre plusieurs îles qu’on trouve sur la côte de cette Province, il y en a trois que l’on appelle les îles d’Hieres, qui forment une grande rade avec la terre ferme, d’environ dix milles de long, et de six de large. L’une s'appelle l’ile de Levant. Elle est située Nord-Est-Sud-Ouest, à huit milles de la terre ferme, et on la nommait anciennement Hypara ou Hypata. Sa longueur est de quatre milles, et sa largeur d'un mille et demi. Elle est inhabitée, et presqu’inaccessible, sans aucun mouillage.

Les deux autres sont Portero et Porqueroles. Les vaisseaux peuvent mouiller sûrement en toute saison dans cette rade.

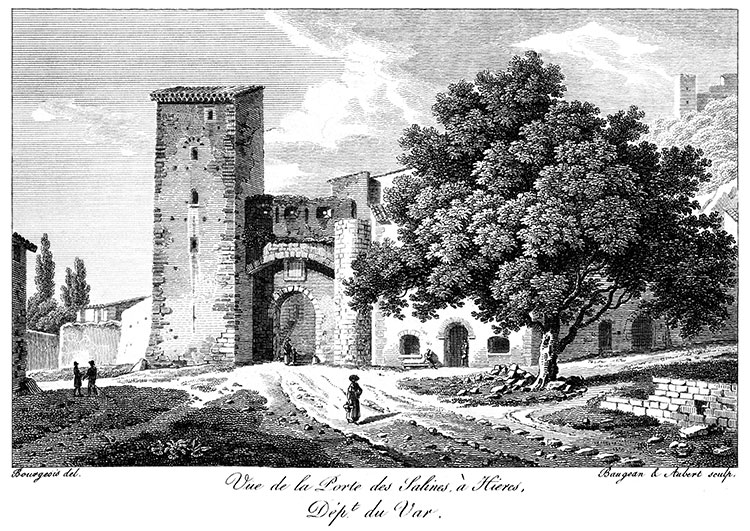

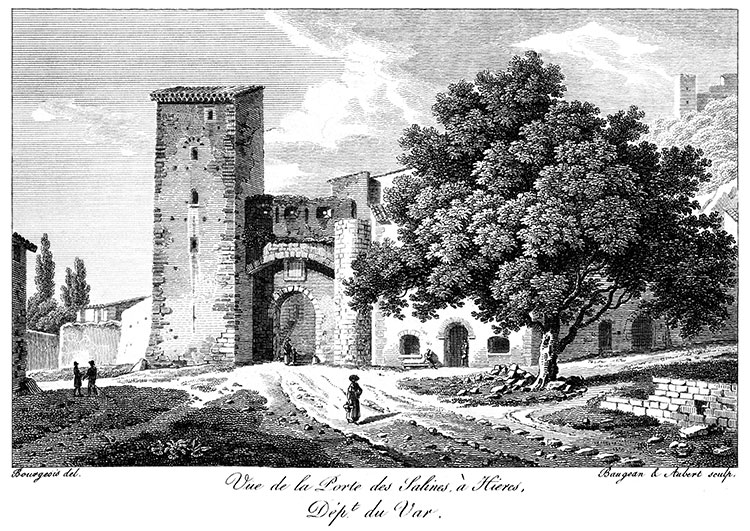

Porte des Salins d'Hyères vers 1825, gravure de Bourgeois

gravure extraite du Nouveau voyage pittoresque de la France - 1827 - Ostervald

Collection personnelle

Article extrait du Dictionnaire universel de la France - Robert de Hesseln - 1771

(collection personnelle)

HIÊRES, petite ville de la belle Provence ; diocèse de Toulon, parlement et intendance d’Aix ; chef-lieu d’une sénéchaussée, d’une recette et d’une viguerie, située à cinq lieues au-levant de Toulon. On y compte 1200 à 1300 habitants.

Son église paroissiale a été érigée en collégiale en l’an 1572. Son chapitre est composé d’Un prévôt, de six chanoines, de quatre bénéficiers et de deux curés ; Il y a encore deux autres paroisses, deux couvents de religieux, Cordeliers et Récollets, des filles Clarisses, et deux monastères de filles Bernardines, qui y ont été transférées de S. Pierre d’Almanar.

Cette ville était autrefois considérable parce qu’elle avait un port de mer, fort fréquenté par les pèlerins de la Terre Sainte. Ce port est aujourd’hui comblé, et la mer s’est retirée à plus de 2000 pas de la côte. Un grand étang qui est dans son territoire, en rendait l’air fort malsain, par l’infection de ses eaux croupissantes ; mais s’étant fait une issue dans la mer, l’air s’est beaucoup purifié.

Cette ville a été longtemps l’apanage des puis-nés des vicomtes de Marseille, de la maison de Fosc ; mais ces seigneurs furent enfin forcés de céder la ville, le château et les îles d’Hyères à Charles d’Anjou, comte de Provence, frère de S. Louis ; et ils obtinrent en échange plusieurs terres considérables. Cette ville, comme chef-lieu de viguerie, à droit de députer aux assemblées de la province.

Le terroir de cette seigneurie est connu pour un des plus délicieux de la province, par la beauté et l’excellence de tout ce qu’il produit. On fait aussi d’assez bon sel aux environs de cette ville.

HYÈRES (les îles d’), sont situées près des côtes de la Provence, avec titre de marquisat ; diocèse de Toulon, parlement et intendance d’Aix, recette d’Hyères. On y compte environ 850 habitants.

Il y en a trois. Elles ont été habitées en premier par les Marseillais, qui les appelaient Stoechades. Leurs noms modernes sont : Porquerolles, Porto-cros ou Torte-cros, Titan ou île du levant.

Ce qui est de plus remarquable, c’est que ces îles produisent toutes les plantes médicinales les plus recherchées de l’Italie, de la Grèce, et même de l’Égypte. Au reste le séjour y est désagréable, et la vie y est fort chère. D’ailleurs le climat d’Hyères est aussi beau que celui de Marseille, et le pays est des plus féconds.

La rade d’Hyères est une des plus grandes et des plus sûres de la Méditerranée. Elle a plus de 15 000 de largeur sur 25 000 de longueur.

A noter que les dictionnaires anciens nomment Hyères, Hières ou Hieres - Par contre, dans la même page Robert de Hesseln parle de Hières, puis des îles d'Hyères....

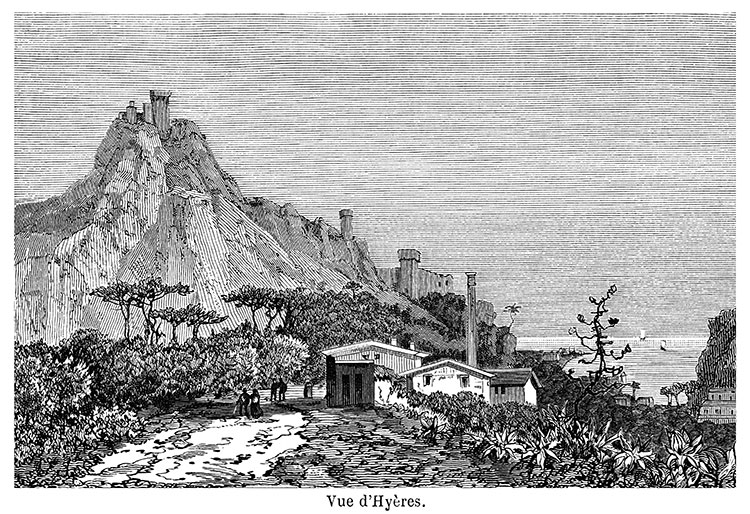

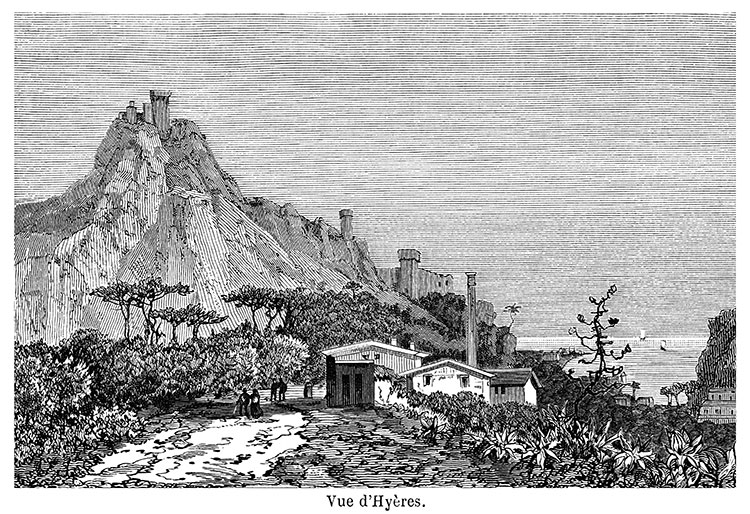

Hyères et la mer vers 1865

gravure extraite de la Géographie illustrée de la France - Jules Verne - 1870

collection personnelle

Hyères, ce sont aussi ses îles - en voici une description depuis la mer.

Article extrait du Portulan de la mer Méditerrannée ou Guide des pilotes côtiers - Henry Michelot - 1805

(collection personnelle)

Île Ribaudas.

De la pointe d’Escampe-Bariou à la pointe des Badines, il y a environ six milles ; et presque à ’moitié chemin, il y a une petite île presque ronde, qu’on appelle Ribaudas, où Ribadeaux ; et entre cette île et la côte d’Escampe-Bariou, il y en a une autre plus petite, éloignée d’environ deux cent toises.

On peut passer entre ces iles avec des galères, en observant de passer par le milieu, où il y a trois ou quatre brasses d'eau : on en voit le fond aisément en passant ; mais on ne saurait passer entre cette autre petite île et la terre, qu’avec des bateaux ; on peut ranger à discrétion l'île Ribaudas d’un côté et d’autre, excepté la pointe du sud ouest, à cause de quelques roches qui en sont proche.

Île Porquerolles.

Le golfe ou la baie d’Hyères est formée par deux longues pointes, dont celle de l’ouest s’appelle pointe des Badines, et celle de l’est, le cap de Benat. Il y a entre les deux un grand enfoncement bordé de plages ; et au dehors de ces pointes, il y a quatre îles qui renferment cet espace et cette baie, ce qui fait en même temps, qu’il y à plusieurs bons mouillages.

L’île de Porquerolles, qui est la première du côté de l'ouest, est la plus considérable, soit par ses fortifications, ou pour être plus habitable que les autres ; elle couvre aussi davantage des mers du large, les rades dont on va parler ci-après.

Le Langoustier.

La pointe de l’ouest de cette île, qu’on appelle ordinairement le Langoustier, n’est distante de l’île de Ribaudas, dont nous avons parlé ci-devant, que d’environ un quart de lieue : on passe ordinairement entre ces deux îles, avec des vaisseaux et des galères, y ayant huit, dix à douze brasses d’eau ; ce qu’on appelle communément, à l’égard des galères, la grande passe ; et à l’égard des vaisseaux, la petite, vu qu'il y en a une autre, qui sera expliquée ci-après.

Cette pointe, qui est basse, est une presqu’île, comme elle le parait effectivement de loin, sur laquelle il y a quelques petites fortifications dessus, et un peu plus haut une tour ronde, avec deux ou trois maisons auprès.

Proche cette pointe, il y a de part et d’autre quelques rochers, sur lesquels il y a fort peu d'eau ; cependant à mi-canal, on y peut passer avec les vaisseaux de la République sans nulle crainte.

Cette île est longue d’environ deux lieues, et haute par certains endroits, principalement vers l'extrémité de l’est : il y a un petit fort vers le milieu du côté du nord, avec une tour dans le milieu.

Du côté de l’est, il y en a un autre sur une pointe, et entre les deux un enfoncement et quelques plages de sable, où l'on peut mouiller avec des vaisseaux et des galères, par six à sept brasses d’eau, fond d’herbe et de sable. On y est à couvert de tous les vents du large ; mais pour les vents de terre, il ne faut pas s’y laisser surprendre : il y a aussi à la pointe du nord-est de l’île, deux gros écueils hors de l’eau, et deux autres à celle du sud.

Île Bagueaux.

Environ cinq à six milles vers l’est de l’île de Porquerolles y il y a une petite île de moyenne hauteur, qu’on appelle île Bagueaux, qui est inhabitée : elle est la plus basse de toutes les îles d’Hyères ; on la peut ranger de toutes parts, excepté à la pointe du nord-est, où tout proche il y a une sèche à une longueur de câble.

La grande passe, où tous les vaisseaux de la République et autres passent d’ordinaire, c’est entre ces deux dernières îles, où il n’y a rien à craindre.

Île Port-Cros

Tout proche l’île Bagueaux y est celle de Port-Cros, qui est la plus haute de toutes : elle a du côté de l’île Bagueaux, un petit enfoncement qu’on appelle Port-Cros, où l’on peut mouiller six à huit galères, mais fort pressées ; il y a trois à quatre brasses d’eau, suivant les endroits.

Le traversier de ce mouillage est le vent du nord-ouest ; il faut s’approcher du côté de la droite en entrant, où est le plus profond, ayant la poupe dans le fond de l’anse, une bonne ancre vers le nord-ouest, et des amarres à terre.

L’île de Port-Cros est fort haute et remplie de bruscages : il y a sur la pointe du nord-ouest de l’entrée du port une petite forteresse, et au-dessus un fort à étoile avec une tour au milieu : dans le fond de l’anse il y a un jardin, dans lequel on peut faire de l’eau ; à la pointe d'où est le château, il y a quelques sequans qu'il faut éviter, quoiqu’ils ne soient pas loin.

On peut aussi mouiller dans une nécessité entre ces deux îles proche celle de Bagueaux, par quinze à seize brasses d'eau, fond d’herbe vaseux, ayant une amarre à terre pour être à couvert des vents d’ouest et nord-ouest, qui sont les traversiers de Porte-Cros : on peut passer librement avec toutes sortes de bâtiments entre ces deux îles, où il y a plus de vingt brasses d’eau.

De l’autre côté du château, vers le nord-est, il y a un gros rocher, derrière lequel il y a un peu d’enfoncement et une petite plage de sable, où dans un besoin on pourrait mouiller avec deux galères, à quatre à cinq brasses d’eau, fond d’herbe vaseux ; il ny a que le vent de nord-nord ouest qui y donne ; il y a une source d’assez bonne eau.

Pormaye

Du côté de l’est de Port-Cros, il y a un grand enfoncement, qu’on appelle Pormaye, dans lequel on peut mouiller avec des galères, principalement du côté du nord, proche de terre, où il y a trois à quatre brasses d’eau, fond d’herbe vaseux, et à dix à douze par le milieu, même fond ; il ny a rien à craindre que le vent de nord-est qui y donne à plein.

On y voit sur la pointe de la gauche en entrant, une vieille tour qui en donne la connaissance ; dans le fond de la plage, il y a une petite source d’eau.

Entre l’ile de Port-Cros et celle de Levant, qui en est proche, il y a une roche sous l’eau, presque dans le milieu du passage ; ainsi il serait imprudent d’y passer, à moins que d’en avoir une grande pratique. II y a aussi directement par le milieu de cette île, du côté du sud, un petit ilot, qui est à deux longueurs de câble de l’île, où il y a six brasses d’eau entre deux.

Île de Levant.

Environ un quart de lieue vers l’est de l’île Port-Cros, est celle de Levant, qui est la dernière et la plus grande des îles d'Hyères ; elle n’est point habitée, et n’a point de mouillage aux environs, excepté quelques petits abris du côté du sud, pour quelques brigantins qui s’y réfugient quelquefois.

À la pointe de l'est de l’île, il y a quelques écueils hors l’eau et sous l’eau, dont un, entr’autres, est fort au large, paraissant comme un bateau qu’on appelle l’Esquinade ; il est éloigné de l’île environ un mille ; il y a en-dehors de lui, vers l’est, quelques roches, où la mer brise lorsqu’elle est agitée.

Pointe des Badines.

La pointe des Badines est environ trois milles Vers le nord-est de l’île Ribaudas, comme il a été dit ci-devant ; cette pointe fait le commencement de la baie d’Hyères ; elle est de moyenne hauteur, et il y a au bout de cette pointe, tout proche de terre, un écueil : on peut mouiller cependant du côté du nord, à demi portée de canon, vis-à-vis d’une plage, par cinq à six brasses d’eau, fond de sable : ce mouillage est propre pour les vents de sud-sud-ouest et ouest ; mais il ne faut pas s’y laisser surprendre des vents d’est, auquel cas il faut aller mouiller à Capeau.

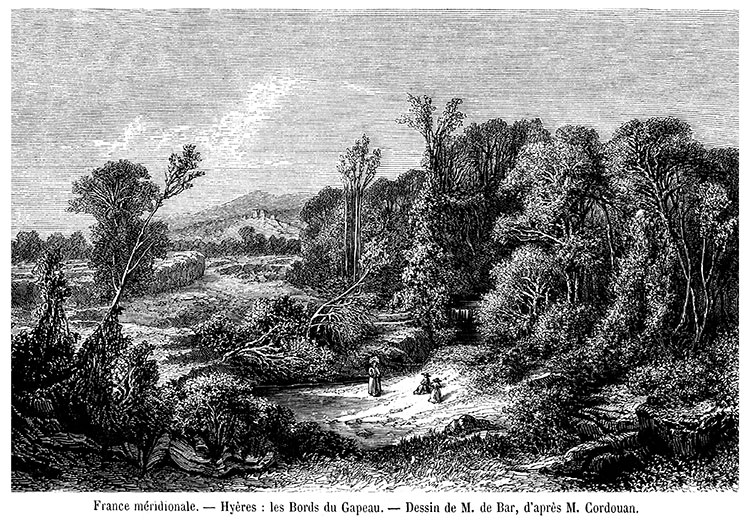

Capeau (Gapeau).

Environ dix milles au nord-est de La pointe des Badines, est un grand magasin qui paraît de loin comme un château, qu’on appelle Capeau, situé sur le bord de la mer, proche lequel passé une petite rivière où l’on fait de l'eau ; on mouille ordinairement avec les galères devant le magasin, à la petite portée du canon de terre, par quatre à cinq brasses d’eau, fond d’herbe vaseux, où les ancres tiennent bien.

Du côté de l’est de ce magasin, il y a de grandes salines et plusieurs monceaux de sel, qu'on appelle taches : le vrai mouillage est entre le magasin et ces vaches de sel.

Les vaisseaux de la République et autres, mouillent vis-à-vis du magasin, à une lieue de terre, pour être plus en état d'appareiller : on voit la ville d’Hyères qui est sur une éminence, environ quatre milles loin de Capeau.

Depuis la pointe des Badines jusqu’à celle d’Argentier, la côte est basse, bordée de sables et marécages : les vents qui incommodent le plus dans cette rade de Capeau, sont le sud-est, sud et Sud-ouest, qui y causent une grosse mer ; lè vent de nord-ouest y est fort rude quelquefois.

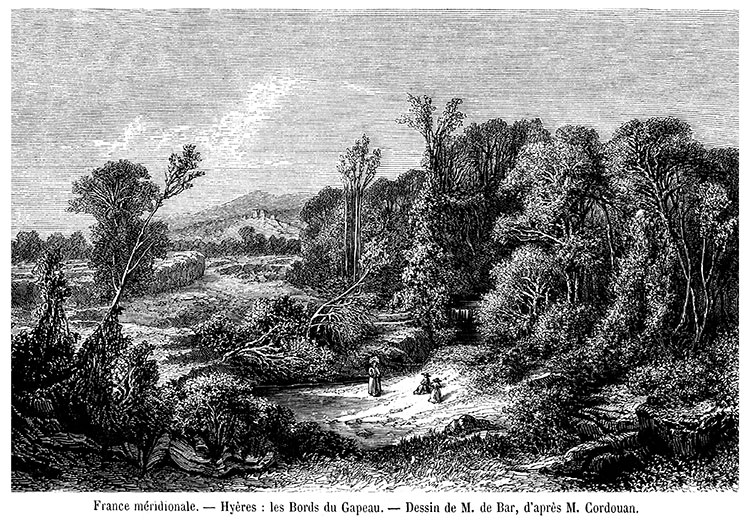

Hyères les bords du Gapeau - dessin de de Bar et Cordouan

gravure extraite du Nouveau voyage pittoresque de la France - 1827 - Ostervald

Collection personnelle

|

![]()