|

Articles de Lille sur cette page

Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau

(collection personnelle).

LILLE, Isla, Insula, grande, belle, riche et très forte ville, située sur la ligne du chemin de fer de Paris en Belgique, chef-ieu du département du Nord (Flandre), du 3e arrondissement et de 5 cantons. Tribunal de lère instance et de commerce. Banque. Conseil des prud’hommes. Société des sciences et arts. Académie royale de musique. École académique. Collège communal. 6 cures. Cours pratique de médecine, chirurgicale et pharmaceutique. Cours publics et gratuits de physique, de chimie appliquée aux arts et à l’industrie, de zoologie et de botanique. École de peinture. Cours gratuits de chant pour la classe ouvrière. Association lilloise pour l’encouragement des lettres et des arts. Chef-lieu de la 16e division militaire. 3ème conservatoires des forêts. Hôtel des monnaies (W)

Gîte d’étape. . Bureau de poste. Relais de poste Population 72,537 habitants.

Terrain tertiaire supérieur, alluvions anciennes.

Autrefois capitale de la Flandre française, ville forte, diocèse de Tournai, parlement de Douai, gouvernement de province et particulier, chef-lieu d’intendance et de subdélégation, bureau des finances, bailliage, juridiction des eaux et forêts, cour des monnaies, chambre du commerce, siège échevinal, chambre syndicale, juges consuls, prévôté de maréchaussée, collégiale, trois collèges, arsenal, magasins à poudre, dix-neuf couvents.

Les armes de Lille sont de gueules à une fleur de lis d’argent.

À 45 km O.-S.-O. de Bruxelles, 33 km N. de Douai, 48 km N.-N.-E. d’Arras, 241 km N. de Paris. Longitude orientale 0° 44' 16", l’attitude 50° 37' 50".

L’arrondissement de Lille est composé de 16 cantons : Armentières, la Bassée, Cysoing, Haubourdin, Lannoy, Lille (centre), Lille (N.-E.), Lille (O.), Lille (S.-E.), Lille (S.-O.), Quesnoy-sur-Deûle, Pont-à-Marcq, Roubaix, Seclin, Tourcoing (N.), Tourcoing (S.).

Histoire brève

La ville de Lille a pris son nom d’un village entouré d’eau, qui devait lui-même son origine à un château bâti dans les derniers siècles de l’empire des Romains dans la Belgique, et autour duquel quelques habitants, attirés par la sûreté qu’il procurait, vinrent s’établir.

Les chroniques du temps ne font plus mention de Lille jusqu’à Baudouin Ier, dit Bras de fer, qui, en 863, fit pendre plusieurs de ses ennemis aux murailles du château de Lille. Les courses des Normands pendant le IXe siècle et pendant une partie du Xe durent nécessairement nuire au progrès de Lille, et il faut arriver à Baudoin IV, qui fit bâtir en 1007 un grand nombre de maisons, et donna une forme positive à la ville. Il l’entoura de murs et de fossés en 1030, et sa population s’accrut si promptement que Baudouin V se vit obligé de l’agrandir.

Ses fortifications nouvellement construites ne l’empêchèrent pas de tomber, en 1054, au pouvoir de l’empereur Henri III, qui venait de ravager la Flandre ; mais elle fut bientôt reprise et réparée par les bienfaits de Baudouin, qui la rétablit et releva ses murs abattus ; l’année suivante, ce prince érigea l’église collégiale de St-Pierre, qu’il dota richement en 1066. À cette époque, Lille était divisée en deux parties : la plus ancienne comprenait l’église St-Etienne ; la seconde, qui seule était entourée de murailles, ne comprenait que la paroisse St-Pierre. En 1147, la ville avait une enceinte que déterminent encore actuellement les canaux de Poissonceaux, des Ponts-de- Comines et des Sœurs-Noires.

La ville de Lille fut prise trois fois dans l’année 1213 : d’abord par Philippe Auguste, après un siège de trois jours, puis par le comte de Flandre Ferrand, en faveur duquel elle se révolta, et ensuite par le même Philippe, qui, irrité de sa rébellion, la réduisit totalement en cendres. Lorsqu’après ce désastre on la reconstruisit, elle fut augmentée presque du double de sa grandeur, et l’on y entrait par six portes.

Philippe le Bel l’attaqua, et la prit par capitulation après onze semaines de siège, au commencement de septembre 1297 ; mais les habitants ouvrirent leurs portes, en 1302, à Jean de Namur, comte de Flandre, qui venait de gagner sur les Français la bataille de Courtrai. En 1303, après la bataille de Mons-en-Puelle, Philippe le Bel attaqua Lille, qui soutint un siège de onze semaines, après lesquelles les bourgeois, manquant de vivres, demandèrent à capituler. Malgré leur longue résistance, ils obtinrent la conservation de leurs privilèges. En 1304, Lille devint alors ville française. Peu de temps après, la ville fut entourée de murailles et de fossés par le comte Guy de Dampierre. Robert de Béthune, comte de Flandre, tenta sans succès de s’en rendre maître en 1314. Un incendie la consuma presque entièrement en 1382. La ville de Lille fut rendue à la Flandre par Philippe le Hardi. En 1476, elle passa à la maison d’Autriche. Vingt ans après, les Pays-Bas ayant été réunis à la couronne d’Espagne, Lille fut soumise à la domination de cette puissance, qui la conserva en son pouvoir pendant deux siècles. En 1667, Louis XIV l’assiégea à la tête d’une puissante armée, et la prit le 27 août, après neuf jours de tranchée ouverte. Ce monarque agrandit son enceinte, et y fit construire par Vauban de nouvelles fortifications, et une citadelle qui passe pour l’une des plus belles de l’Europe. Lors de la guerre de la succession d’Espagne, la ville fut reprise par les alliés, le 23 octobre 1708, après un siège de quatre mois. Elle fut enfin cédée à la France par le traité d’Utrecht, en 1713. Lille s’est agrandie en 1786 de tout le beau quartier qui s’étend depuis la porte de la Barre jusqu’à celle de la Madeleine.

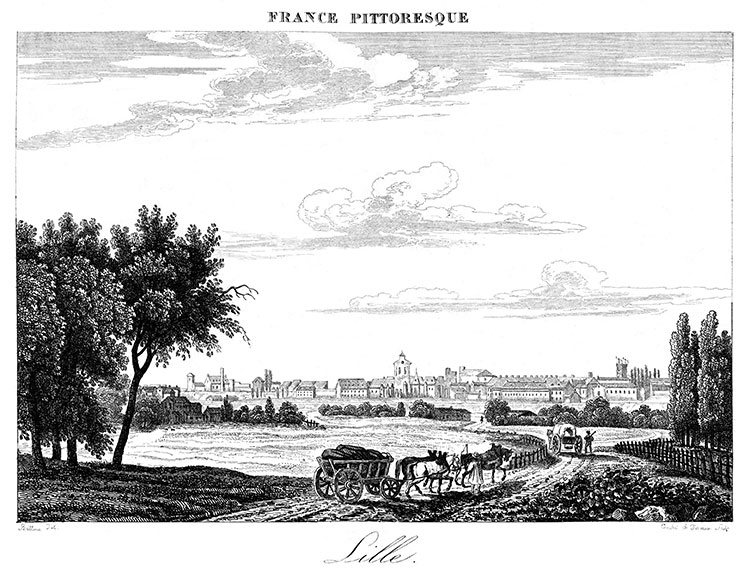

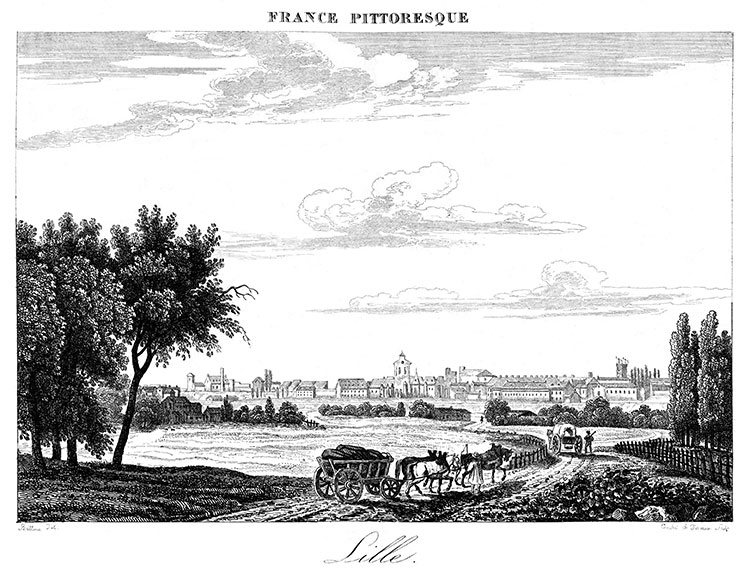

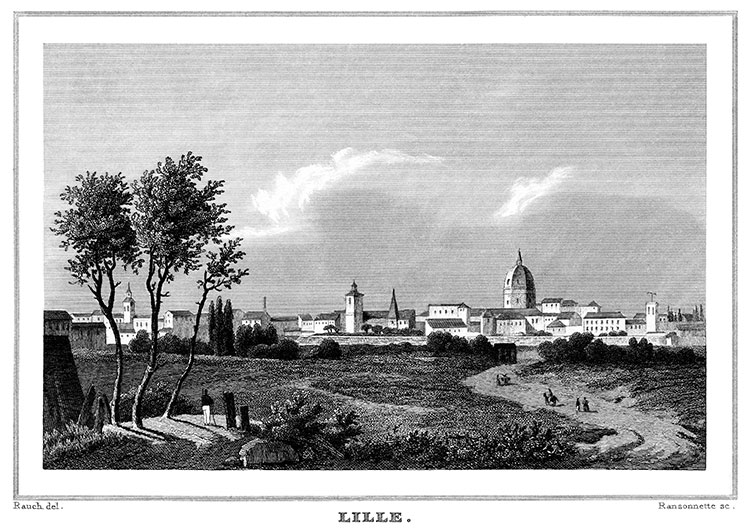

Vue générale de Lille vers 1830, gravure de Buttura

publiée dans La France pittoresque - Abel Hugo - 1835

(collection personnelle)

Situation de Lille

La ville de Lille est située dans une contrée extrêmement fertile, sur le canal qui communique de la Sensée à la mer, et sur la moyenne Deûle, qui la traverse et y est navigable. Elle est entourée de fortifications immenses, et défendue par une bonne citadelle.

On y compte 34 places ou marchés ; 25 ou 30 ponts, tant grands que petits ; près de 200 rues, et un grand nombre de ruelles et de cours ou impasses ; de 8 à 9,000 maisons, et environ 73,000 habitants. Ses rues sont bien percées, garnies de trottoirs ; les maisons, presque toutes régulières et pour la plupart d’un goût moderne, présentent généralement de belles façades à deux ou même trois étages, ayant des caves peu profondes dans lesquelles, en certains quartiers, loge une quantité prodigieuse de peuple, ce qui nuit considérablement à sa santé. Mais, grâce aux efforts d’une administration paternelle, le nombre de celles qui servent d’habitations est considérablement diminué, et tout fait espérer qu’elles cesseront d’être consacrées à cet usage. Les maisons sont solidement bâties de briques ou de pierres calcaires, qu’on tire des carrières de Lezennes, près de Lille.

La citadelle est un pentagone régulier, défendu et couvert à l’extérieur par tout ce que l’art et le génie ont pu inventer ; c’est avec raison qu’on la regarde comme la plus belle qu’il y ait en Europe. Elle est séparée de la ville par une très grande esplanade, dont l’extrémité, du côté de la ville, est plantée de plusieurs allées d’arbres parallèles à un très beau canal. Cette vaste et magnifique promenade, ornée aù milieu d’un bassin avec un jet d’eau, est terminée par un joli portique avec gradins et colonnes, formant une belle perspective. Le canal fut creusé en 1750, pour joindre la haute Deûle à la basse Deûle. Les eaux de ces deux parties de la même rivière coupent la ville en un grand nombre de petits canaux nécessaires aux diverses manufactures qui y sont établies. Il faut une armée considérable pour faire la circonvallation de cette place, qui est en état de soutenir avec succès le siège le plus vif et le plus opiniâtre. L’enceinte intérieure du corps de la ville a 2,338 m 81 cm de longueur sur 1,169 m 40 cm de largeur. Elle est de forme ovale ; la partie qui regarde l’ouest est un peu plus large que l’autre. La citadelle, qui est au sud-ouest de la ville, a environ 389 m 80 cm de diamètre.

Industrie et commerce.

Les fabriques de Lille jouissent depuis longtemps de la plus haute réputation, et donnent l’idée la plus avantageuse de l’intelligence et de l’activité de ses habitants. La fabrique de fils de lin retors est l’une des plus anciennes et des plus importantes. Les autres fabriques fournissent au commerce des draps, des couvertures de lit, des camelots, des étoffes de coton, de soie et de laine de toutes espèces ; des basins et molletons ; des toiles de ménage de toutes qualités ; des indiennes, du linge de table, des voilures, des papiers propres à l’écriture et à l’impression, des sucres de betteraves et des sucres raffinés, des savons, de l’amidon, des rubans de coton et de fil, et des tulles qui peuvent rivaliser avec ceux de l’Angleterre.

La fabrication des huiles est une des plus importantes de l’arrondissement, tant à cause des grands capitaux qui sont versés dans cette industrie que pour le nombre d’ouvriers qu’elle occupe. Il n’est pas de voyageur qui, arrivant à Lille par les routes de Douai et d’Avesnes, ne soit frappé du coup d’œil que présente cette foule de moulins qui hérissent et animent la plaine. On compte trois cents moulins dans l’arrondissement ; ils sont en activité toute l’année lorsqu’ils ont le vent.

On trouve à Lille une manufacture de tabacs, des manufactures de cardes, de bleu d’azur, de blanc de céruse, de tapis, de chapeaux ; des machines à vapeur, des fonderies en fer et en cuivre ; une usine extrayant de l’huile un gaz destiné à l’éclairage, et qui se distribue dans la ville par des canaux souterrains ; des filatures de coton, laine et lin, et un grand nombre de brasseries ; d’importantes teintureries, des blanchisseries ; de nombreuses fabriques de sucre indigène. On y distille une eau-de-vie de grains nommée genièvre. La bière est la boisson du pays.

Lille, par sa situation à l’extrême frontière, fait un grand commerce d’entrepôts et de denrées coloniales, qui arrivent par les ports de Dunkerque, de Boulogne, de Calais, et même du Havre. Le commerce de Lille s’étend non- seulement dans toute la France, la Hollande, la Belgique et l’Allemagne, mais encore dans toute l’Espagne, l’Italie, la Savoie, le Portugal, l’Angleterre, les différents États du Nord, les îles françaises et espagnoles, et jusqu’aux échelles du Levant. Lille fournit à ces pays les productions de son sol, et les différentes marchandises qui sortent tant de ses fabriques que de celles de Roubaix et de Tourcoing, et reçoit en échange les diverses productions de ces contrées, qu’elle verse ensuite dans le commerce.

Commerce considérable de toiles, fils, lins, dentelles, coton filé, laines peignées, graines grasses, tabac, garance, chicorée, café, épiceries, vins, eaux-de-vie, genièvre, houblon, cire, charbon de terre, cuirs, huiles, etc. Le commerce a adopté à Lille, pour la conservation des huiles, de vastes citernes en cendrée de Tournai, à l’instar des fosses destinées, sous le nom de piles, au commerce d’huile d’olives dans les provinces méridionales.

Foires les 29 août (9 jours) et 14 décembre.

On ne compte à Lille qu’un petit nombre de monuments et d’établissements publics ;

les plus remarquables sont :

L’église St-Maurice, dont la construction remonte à 1022. Elle est encore assez belle, malgré la démolition de sa tour, et est ornée des statues de saint Pierre et de saint Paul, sculptées par Bra.

L’église St-Paul est aussi une fort belle église, dont la tour était surmontée d’une flèche qui a été incendiée pendant le siège de 1792.

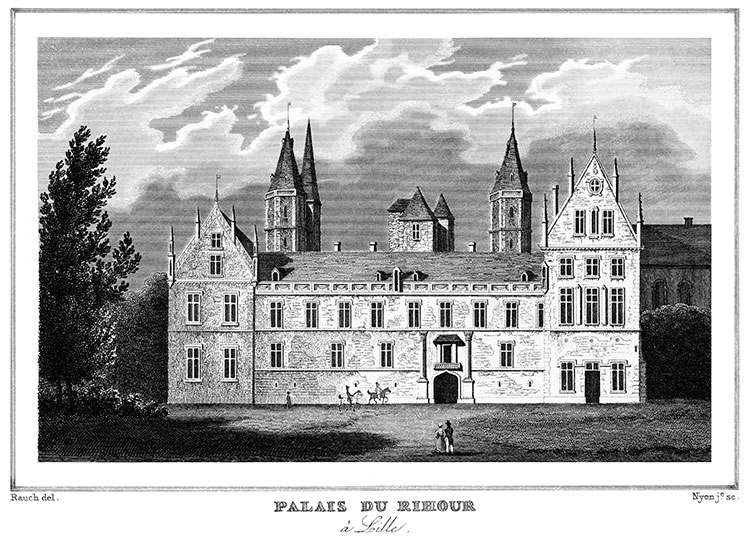

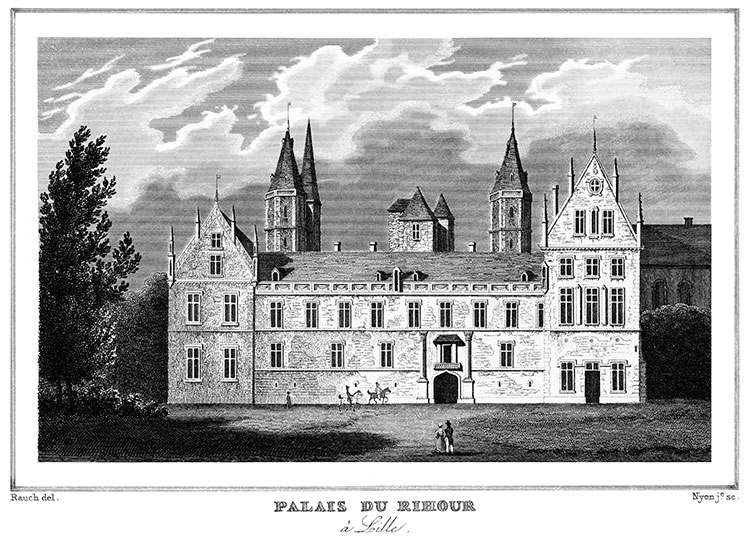

Le palais du Rihour de Lille vers 1835, gravure de Rauch

publiée dans le Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

(collection personnelle)

Le palais de Rihour, construit par Jean sans Peur en 1430. Ce palais fut ensuite habité par Charles-Quint, et prit le nom de Cour de l’empereur. Philippe IV, roi d’Espagne, le céda aux magistrats de Lille en 1660, et il sert depuis ce temps d’hôtel de ville. L’aile gauche, par ses tours à créneaux et ses croisées gothiques, montre suffisamment qu’elle date de l’époque de la construction du palais de Jean sans Peur ; mais l’aile droite est d’un style moderne : un incendie consuma toute cette partie droite, qui fut rétablie dans le siècle dernier. Dans cette aile de bâtiment siège, avec l’administration municipale, le tribunal de première instance. L’escalier à droite, reste de l’ancien palais, conduit au cabinet d’histoire naturelle et aux salons de la société des arts, des sciences et de l’agriculture.

Le mont-de-piété, très bel établissement philanthropique, fondé en 1610 par Bartholomé Masurel, qui lui fit don de cent mille francs, à charge de prêter sans intérêt.

La porte de Paris, bel arc triomphal, élevé en 1682 à la gloire de Louis XIV. Ce monument, d’ordre dorique, est surmonté de plusieurs trophées : celui du milieu représente la Victoire assise, couronnant le buste du monarque ; aux deux côtés, entre les colonnes, sont deux belles statues colossales, représentant Minerve et Hercule, qui ont vu passer successivement Louis XIV, Louis XV, Napoléon, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, grands personnages qui tour à tour ont reçu les flagorneries que les magistrats sont dans l’habitude d’adresser aux souverains dans de semblables circonstances.

L’hôpital général, édifice d’une architecture noble, fondé en 1739 pour y recevoir des vieillards et des enfants des deux sexes.

La salle de spectacle, bel édifice, offrant la figure d’un parallélogramme régulier. On y pénètre par un beau péristyle élevé de sept marches, dont l’entablement et le balcon sont soutenus par six colonnes d’ordre dorique, ordre qui règne sur les quatre faces de l’édifice.

La salle des concerts, qui passe pour l’une des plus belles qu’il y ait eu France.

Le musée, établi dans un ancien couvent de récollets. La façade est digue d’attention : au premier est la bibliothèque de la ville, riche d’environ 20,000 volumes et 500 manuscrits. La plupart de ces manuscrits sont du XIVe et du XVe siècle ; on en compte à peine quelques-uns du XIIe, parmi lesquels on remarque un Évangile in-folio de la plus grande beauté ; la table de concordance qui le précède et les nombreuses figures dont il est parsemé sont coloriées avec une rare magnificence. La bibliothèque est ouverte tous les jours, les dimanches et vendredis exceptés, depuis dix heures du matin jusqu’à trois heures.

L’étage au-dessus offre une belle galerie où se trouve le musée, qui se compose d’environ 160 tableaux, parmi lesquels il y a quelques ouvrages de bons maîtres. Le morceau capital est un Christ en croix de Van-Dyck. Les autres tableaux les plus remarquables sont : deux Martyrs, par Crayer ; une Sainte Famille, attribuée à André del Sarte ; une jolie tête d’enfant, par Rubens ; plusieurs Philippe de Champagne, etc. Le local est spacieux, mais assez mal éclairé.

Les archives de la ville sont classées et conservées avec un soin religieux : toutes les pièces sont en ordre et forment une sorte de petit musée ; les chartes sont au nombre de 2 ou 3,000 ; les plus rares sont exposées avec leurs sceaux derrière des châssis vitrés. La plus ancienne est de Baudouin XI, datée de 1202. La capitulation de Lille, en 1304, portant les sceaux des neuf signataires, pendus au même parchemin, est une pièce singulièrement précieuse. Cette collection renferme en outre toute espèce de sceaux ou cachets de rois, de comtes et comtesses, d’abbés et d’abbesses, de papes, d’évêques et de villes. On y conserve aussi tous ceux des ducs de Bourgogne et dé Charles-Quint.

Les archives départementales, provenant des provinces et des abbayes du département, sont également fort nombreuses.

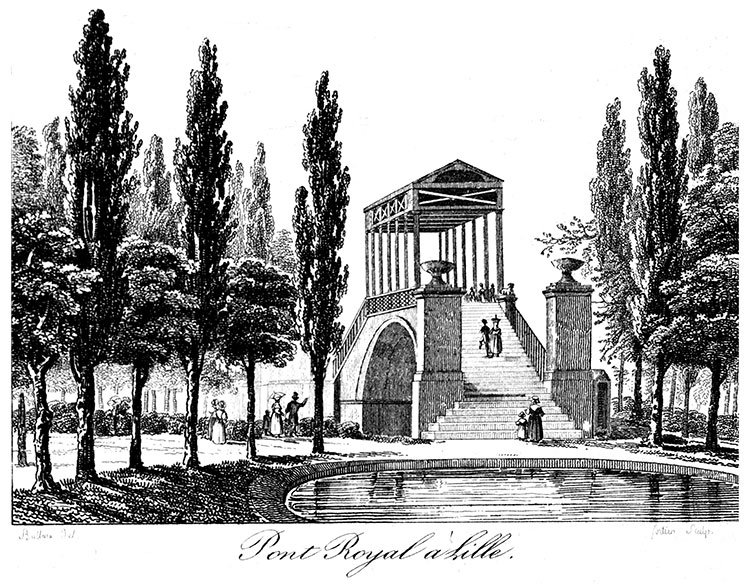

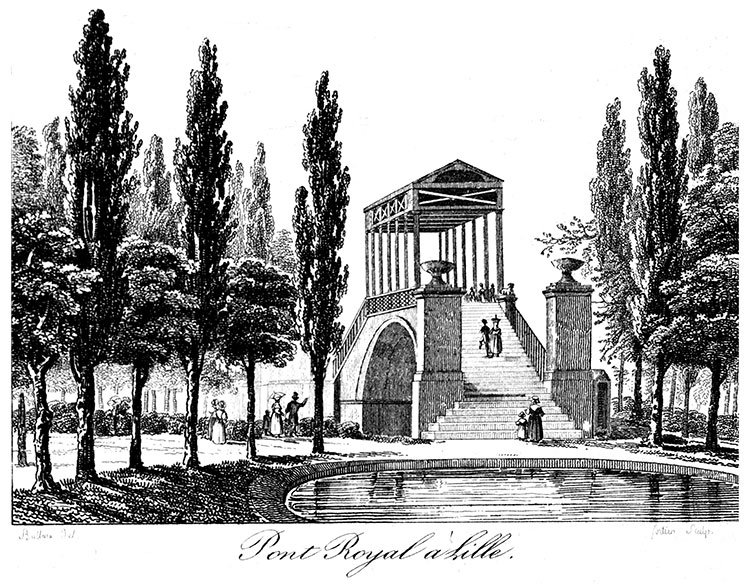

Le pont royal de Lille vers 1830 (pont Napoléon), gravure de Buttura

publié dans La France pittoresque - Abel Hugo - 1835

(collection personnelle)

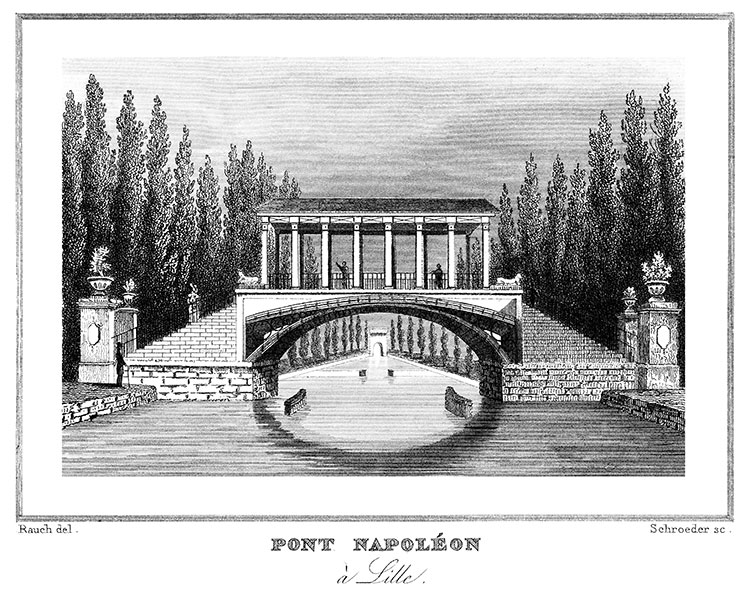

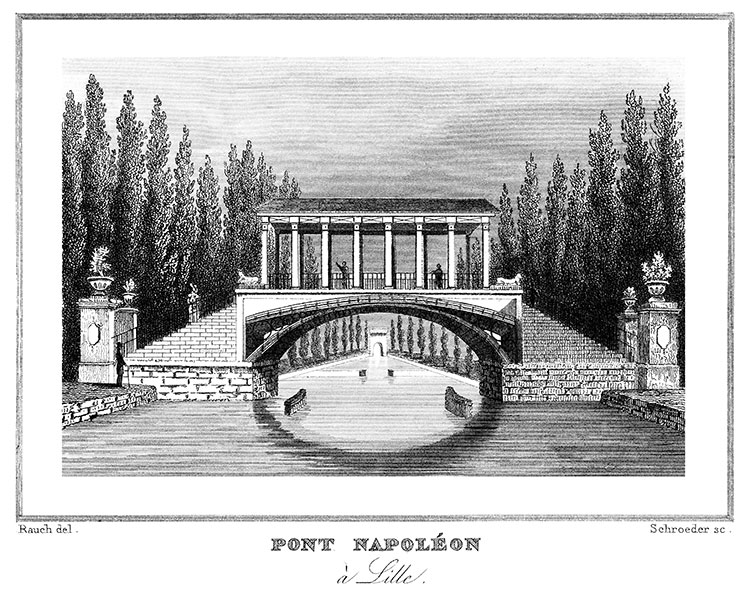

Le pont Napoléon à Lille vers 1835, gravure de Rauch

publiée dans le Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

(collection personnelle)

Le pont Napoléon. Ce pont, de construction légère et fort élégante, réunit la partie de l’esplanade qui se trouve entre le canal et la citadelle avec celle qui sert de promenade.

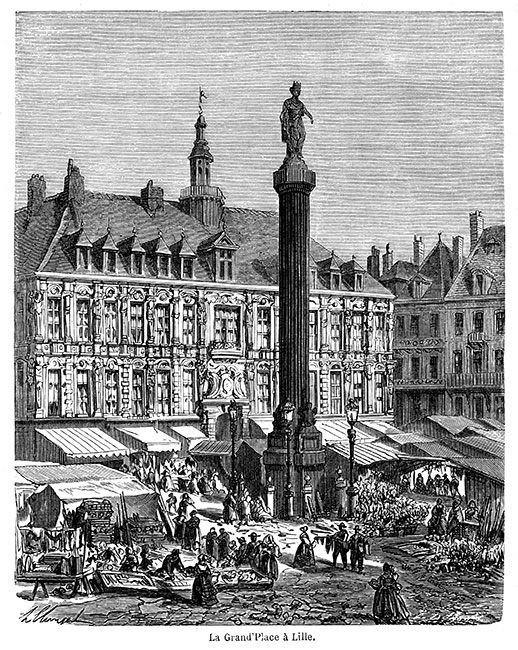

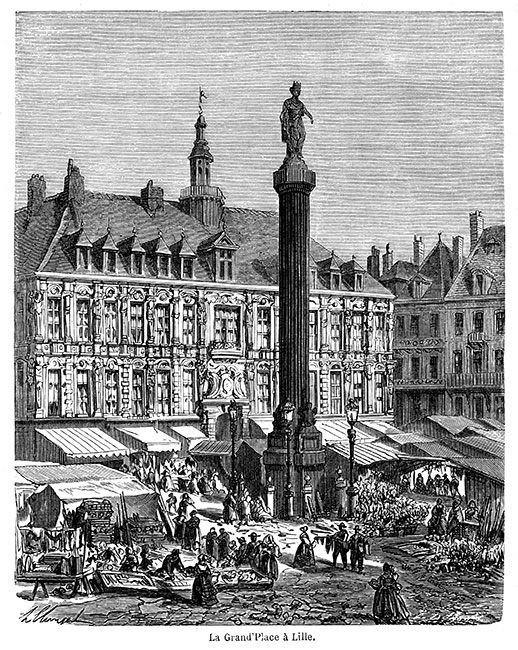

La grande place de Lille vers 1870

gravure publiée dans la Géographie illustrée de la France - Jules Verne - 1876

(collection personnelle)

On remarque encore à Lille l’hôtel de la préfecture, autrefois l’intendance, les prisons, l’abattoir, la place d’armes, les marchés, le jardin de botanique, etc., etc.

La siège de Lille de 1792 par les autrichiens

Le siège le plus mémorable que cette ville ait eu à soutenir, celui dans lequel les habitants montrèrent un courage égal à celui de nos guerriers les plus intrépides, est sans contredit celui de 1792. Tandis que les Autrichiens et les Prussiens occupaient la Champagne, le duc de Saxe-Teschen semblait se préparer à quelque grande tentative sur la Flandre française : les ingénieurs autrichiens qui se trouvaient répandus dans différentes places avaient reçu ordre de se réunir à l’armée active. Des canons, des munitions de guerre et des mortiers les mirent en mesure, sur divers points, d’attaquer une ou plusieurs places françaises, et découvrirent leur intention de faire une diversion avantageuse, au moment où la France portait toutes ses forces dans la Champagne, sur Châlons et Ste-Menehould. Aussitôt les Autrichiens partagèrent en trois colonnes les divisions qu’ils avaient cantonnées aux environs de Mons, et les firent marcher, la première, commandée par le général Beaulieu, sur Bosne, par les routes de Quiévrain et de Valenciennes ; la seconde, aux ordres du général Lisien, sur Maubeuge ; et la troisième, dirigée par le général Starray, sur Philippeville. Le général Latour paraissait également menacer par sa position Lille et Douai.

Dès le 10 septembre, le général Buault, commandant à Lille, se prépara à repousser les efforts des Autrichiens, qui semblaient devoir se porter principalement sur cette ville. Il distribua les dix mille hommes qui formaient sa garnison sur les diverses positions de la Haute-Deûle, telles que le Haut-Bourdin et l’abbaye de Loos ; et de la Basse-Deûle, telles que Vambrechies et le Quesnoy. Mais la discipline était en ce moment très-relâchée parmi les troupes, et les généraux français avaient de la peine à s’en faire obéir.

Le 17 septembre, le duc de Saxe-Teschen transporta son quartier général à Tournai, où se replièrent aussi les colonnes qui menaçaient auparavant Valenciennes, Maubeuge et Philippeville. Les Autrichiens, au nombre de 24 à 25,000 hommes, vinrent établir leur camp le 24 à Hélemmes, à la vue de Lille, qui fut bloquée le lendemain, depuis la Madeleine, sur la basse Deûle, jusqu’à la hauteur du Haut-Bourdin, sur la haute Deûle. N’ayant pas assez de monde pour compléter le blocus, ils furent forcés de laisser libre le côté de la porte d’Armentières, qui ménageait à la place une communication avec Dunkerque. Le duc fit répandre le même jour une proclamation ; il s’était flatté qu’en faisant éclater sur la ville une forte pluie de boulets rouges et de bombes il en serait bientôt le maître. Mais les Français commencèrent par brûler les faubourgs de Fives et de St-Maurice, qui pouvaient favoriser les Autrichiens pour s’approcher de la place. Le général Labourdonnaye eut ordre du ministre de la guerre de ramasser des troupes dans les plaines de Lens, afin de tourmenter les Autrichiens sur leurs communications. Les ennemis avaient reçu d’Ath une nombreuse artillerie et un amas prodigieux de poudre, de bombes et de boulets ; ils commencèrent donc leurs travaux dans la nuit du 25 au 26, du côté des portes de Fives et des Malades ; mais ils en furent délogés par les assiégés, qui firent une sortie dès l’après-midi, se jetèrent sur la tête de leurs ouvrages, et les obligèrent de les abandonner. Les deux jours suivants, Les Autrichiens s’étendirent sur la gauche et sur la droite, à l’abri des masures du faubourg de Fives, et y placèrent de formidables batteries avec des grils pour rougir les boulets. Après avoir achevé leurs travaux et reculé à Aspes leur quartier général, ils envoyèrent au commandant et à la municipalité le major autrichien d’Aspes, précédé d’un trompette, avec deux sommations : on y flattait les habitants d’être traités avec la plus grande modération s’ils voulaient oublier la cause qu’ils avaient servie jusqu’à ce jour, et se livrer à leur souverain ; et on les menaçait en même temps de tous les fléaux de la guerre s’ils opposaient quelque résistance. Le parlementaire est renvoyé sans avoir rien obtenu. Les Lillois avaient juré de s’ensevelir sous leurs murailles plutôt que d’ouvrir leurs portes à l’ennemi, et les premières bombes lancées sur la ville ne font que ranimer ce noble dévouement. Vingt-quatre pièces de canon de gros calibre, chargées à boulets rouges, tirent sur la ville avec une extrême violence. Les Lillois oublient leurs propres intérêts pour ne songer qu’à se défendre et à veiller à l’intérêt général : ils agissent dans le plus grand ordre. Des veilleurs étaient postés dans tous les quartiers pour arrêter les ravages des bombes, aux lieux où elles tombaient ; des vases pleins d’eau étaient prêts à toutes les portes. Un canonnier bourgeois servait une pièce sur les remparts ; on accourt l’avertir qu’un boulet rouge a incendié sa maison ; il se retourne, voit les flammes qui la dévoraient, et continue sa charge en disant : Je suis ici à mon poste ; rendons-leur feu pour feu. Quand une maison ne pouvait plus être habitée , on s’empressait d’offrir un asile aux malheureux qui en avaient été possesseurs ; et dès lors tout leur était commun. Buvez, mangez, leur disait-on, tant que ma provision durera ; la Providence pourvoira à l’avenir.

La fureur de ce siège était encore excitée par l’archiduchesse Christine, gouvernante des Pays-Bas, qui le dirigeait elle-même, en plaisantant sur les calamités des malheureux Lillois. Ceux-ci répondaient vivement de leurs remparts au feu terrible de l’ennemi ; mais ce n’était qu’un faible secours pour la ville. L’incendie avait consumé l’église St-Etienne et plusieurs maisons voisines ; le quartier de la paroisse St-Sauveur était encore plus endommagé. Le 1er octobre, l’ennemi continua un feu très vif ; des incendies partiels se manifestèrent à l’hôpital militaire et à l’hôtel de ville. Le même jour, le général Lamorlière entra dans la place avec huit bataillons. Le feu, qui avait paru se ralentir dans la journée du 2, reprit le lendemain avec une telle violence, que les pompes de la ville ne furent pas suffisantes, et que ce fut avec la plus grande reconnaissance qu’on vit arriver celles de Béthune, d’Aire, de St-Omer et de Dunkerque. Le bombardement et la canonnade duraient depuis cent quarante-quatre heures sans interruption, et les ennemis semblaient moins acharnés, contre les remparts et les troupes que sur les demeures des malheureux habitants. Six mille bombes et trente mille boulets étaient déjà tombés dans la ville, dont la garnison se vit augmentée de deux nouveaux bataillons de volontaires et d’un bataillon de troupes de ligne. Le feu des Autrichiens diminua dès lors sensiblement jusqu’au 6 octobre, où il cessa tout à fait dans l’après-midi. Des traits d’une rare fermeté se multiplièrent durant ce mémorable siège. Un boulet, tombé dans le lieu des séances du conseil de guerre, y fut déclaré en permanence comme l’assemblée ; d’un autre côté, un barbier ramasse un éclat de bombe, et, avec cette gaieté naturelle aux Français, même au fort des plus grands dangers, il s’en sert de bassin pour raser quatorze citoyens. Fatigué de la résistance des Lillois, averti d’ailleurs des avantages des Français en Champagne, et de l’obligation où ils avaient mis les alliés de battre en retraite, le duc de Saxe-Teschen songea-lui-même à se retirer.

L’armée du camp de Lens augmentait de jour en jour : Dumouriez était près de s’y réunir. Le duc courait donc les risques, en demeurant quelques jours de plus devant Lille, de se trouver entre deux armées, l’une sortie des murs de la place, l’autre venant de Champagne vers Valenciennes, et se portant entre Tournai et ses derrières pour le couper, avant qu’il eût le temps d’être secouru par le général Clerfait. Il fut forcé en conséquence d’abandonner une place dont il avait tenté vainement de faire la conquête, et qu’il avait cruellement incendiée par un bombardement inutile, puisque, loin de pouvoir entreprendre un siège en règle, il n’avait pas même assez de troupes pour la cerner. On apprit pendant la nuit la retraite des Autrichiens à la droite de la rivière de Marque, à Pont-à-Tressin. On se mit sur-le-champ à détruire les travaux de l’ennemi, qui perdit dans cette tentative un grand nombre d’affûts et d’attirails d’artillerie, et environ deux mille hommes, tués ou blessés'. Les Français eurent à regretter à peu près autant de leurs camarades, outre le dommage immense qu’éprouva cette ville célèbre.

Biographie.

La ville de Lille a donné le jour à plusieurs hommes de mérite, parmi lesquels nous citerons :

- Gauthier de Chatillon, poète latin, qui florissait dans la dernière moitié du xne siècle.

- P. Oudegherst, auteur des Chroniques et Annales de Flandre.

- Les poètes Feutry et Fourmantel.

- P.-F.-J.-C. Gosselin, l’un des plus savants géographes de l’Europe.

- Le médecin Guillaume Daignan.

- L’abbé J.-R.-A. Duhamel, auteur de quelques ouvrages de théologie.

- Ferdinand de Lannoy, maréchal de camp.

- M. de Saulcy, membre de l’Institut.

- Le fécond traducteur Fauconpret.

- Ch.-Jos. Panckoucke, littérateur.

- Le comte de Brigode, membre de la chambre des pairs.

- Le baron de Brigode, membre du corps législatif et de la chambre des députés.

Bibliographie.

- Vander-Haer (Floris). Les chastelains de Lille, leur ancien estât, office et famille, ensemble l’estât des anciens comtes de la république et empire romain, des Goths, Lombards, Bourguignons, François, et au règne d’iceux, des forestiers et comtes anciens de Flandre, petit in-4,1611.

- Tiroux. Histoire de Lille et de sa châtellenie, par le S..., in-12, 1730.

Supplément à l’histoire de Lille, avec des notes et justifications, par le même, in-12, 1732.

- Le Clerc de Montlinot (Charles-Antoinè). Histoire de la ville de Lille, par M. D. M. C. D. S. P., in-12, 1764.

- Wartel (le P.). Observations sur l’histoire de Lille (de l’abbé le Clerc de Montlinot), in-12, 1765.

- Rosny (Lucien de). Histoire de Lille, capitale de la Flandre, depuis son origine jusqu’en 1830, in-8, 1838.

Le Siège de la ville de Lille, avec le journal de ce qui s’est passé en la marche de S.M, depuis le 1er août 1667, in-4. - Suite du journal de ce siège, in-4, 1667.

Journal précis du siège de Lille en 1792, in-8 1833.

- Brun Lavaine. Les Sept Sièges de Lille, in-8, 1838.

- Blismon. Histoire du siège de Lille en 1792 in-18, 1842.

- Derode (Vict.). Le Siège de Lille, 1792, in-8 1843.

Le département du Nord pendant la révolution française, septembre et octobre 1792.

Bombardement de Lille, in-8, 1843.

- Seur (J. de). La Flandre illustrée par l’institution de la chambre du roi à Lille, l'an 1385, par Philippe le Hardi, avec les ordonnances..., les noms des présidents, etc., petit in-8, 1713.

Recueil des lettres et statuts de toutes les corporations et communautés de métiers de la ville de Lille, 2 vol. in-4.

Tableau du maximum des viandes fraîches, salées et cuites ; poissons de mer secs, salés et fumés, légumes, etc., qui se consomment dans l'étendue du district de Lille, fixé en exécution de la loi du 11 brumaire, in-4, an II.

- Pascal. Du projet l’agrandissement de la ville de Lille, in-8, 1839.

- Régnault -Warin. Lille ancienne et moderne, in-12,1803.

Antiquités, fondations et dédicaces des abbayes, villes, paroisses et églises de la ville et châtellenie de Lille, in-12, 1597.

- Martin l’Hermite. Histoire des saints de la province de Lille, etc., in-4, 1638.

Histoire de Notre-Dame de la Treille, auguste et miraculeuse, dans l’église collégiale de St-Pierre, patronne de la ville de Lille, composée en latin par le P. Vincart, et traduite par lui-même, in-8,1761.

- Richard (le P. Ch.-L.). Histoire du couvent des dominicains de Lille et de celui des dames dominicaines de la même ville, dit de Ste-Marie de l'Abbiette, in-12, 1782.

Anciennes fêtes célébrées à Lille (Hist. de l’acad. roy. des inscript, et belles-lettres, t. VII, p. 290 et suiv.).

Description des feux d’artifice faits à l’honneur du roi d’Espagne Charles II, à Lille, et de la réjouissance publique de la paix, en 1680, in-f°, 1680.

Relation du séjour du roi (Charles X) à Lille, les 7 et 8 septembre 1827, in-8, 1828.

- Festival de Lille (en 1838) (Revue du nord de la France, 1.1, p. 241).

- Dinaux (Arthur). Iconographie lilloise, graveurs et amateurs d’estampes de Lille (extrait des Annales du nord de la France et du midi de la Belgique), in-8, 1842.

- Catalogue de la bibliothèque de la ville de Lille (Sciences et arts, in-8, 1839 ; Belles- lettres, in-8, 1841).

- Brun-Lavainne. Atlas topographique et historique de la ville de Lille, accompagné d’une histoire abrégée de cette ville et de notes explicatives des cartes, vues, etc., in-folio, 1834-36.

- Lestiboudois (Thém.). Rapport général sur l’épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832, in-8, 1833.

Gosselet (A.). Statistique des maladies épidémiques dans Larrondissement de Lille, de 1832 à 1843, in-8 de 5 feuilles et demie, 1844.

- Dupont (J.-B.). Topographie historique, statistique et médicale de l'arrondissement de Lille, in-8, I833.

- Panckoucke (A.-J.). Dictionnaire historique et géographique de la châtellenie de Lille, in-12, 1733.

- Demeunynck et Devaux. Précis historique et statistique sur l’arrondissement de Lille (Annuaire statistique du Nord, in-8,1830).

- Almanach du commerce, des arts et métiers de Lille, Armentières, Roubaix, etc., in-32, 1828-43.

- Guide des étrangers à Lille, ou Description de la ville, avec son histoire, in-12, 1772. Nouveau Conducteur, ou Guide de l' étranger dans Lille et ses environs, in-12, 1826.

- Mémoires de la société royale des sciences de Lille, in-8,1819 à 1841 (environ 1 vol. par année).

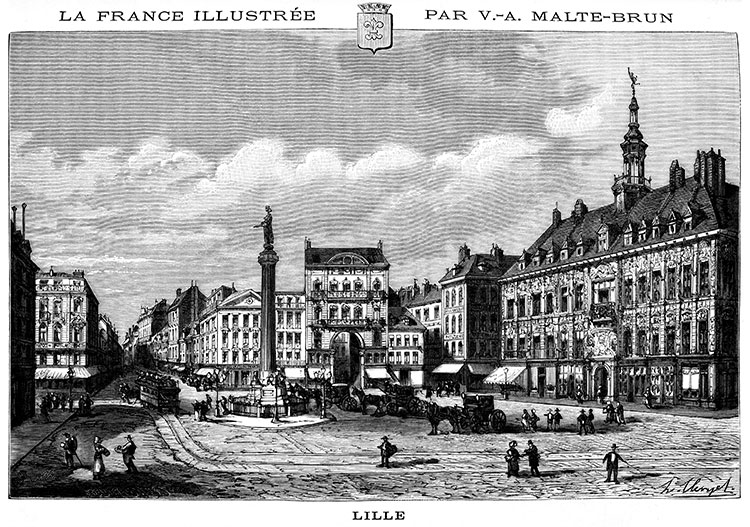

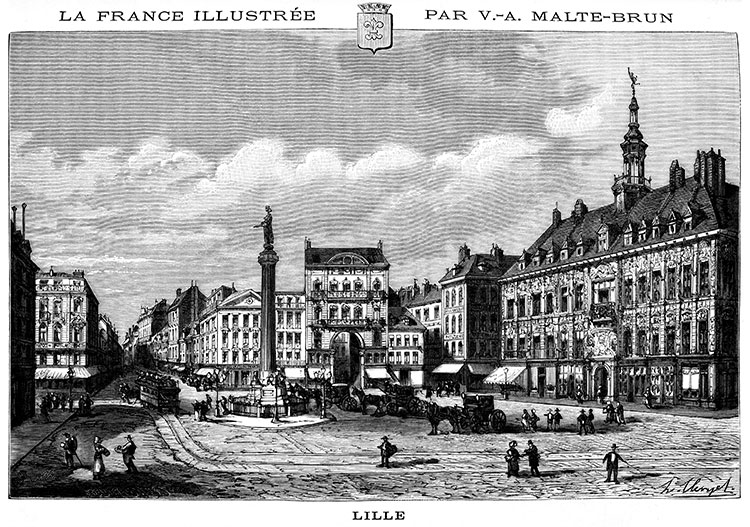

La place centrale de Lille vers 1875, dressé par Monin

publié dans La France illustrée - V A Malte-Brun - 1880

(collection personnelle)

Article extrait du Dictionnaire universel géographique et historique - Thomas Corneille - 1708

(collection personnelle)

LILLE. Ville de la Flandre dans le quartier de ce même nom. Elle est située entre Douai, la Bassée, Ypres et Menin, environ à deux lieues d’Armentières, et à cinq de Courtrai, dans un pays rempli de petites rivières qui l’environnent, et qui s’étant toutes ramassées, sont capables de porter les bateaux qui y remontent de celle du Lis, jusques au lieu qu’on nomme le Neuf rivage, en un fauxbourg qui a été enfermé dans la ville par les nouvelles fortifications que le Roy de France a fait faire depuis qu’il a conquis ce pays.

Ces fortifications y joignent la Citadelle bâtie en même temps, et flanquée de cinq grands Bastions Royaux. Elle est du côté de l'Occident ou la petite rivière de Deule remplit ses doubles fossés distingués de demi-lunes qui font que la Place est imprenable.

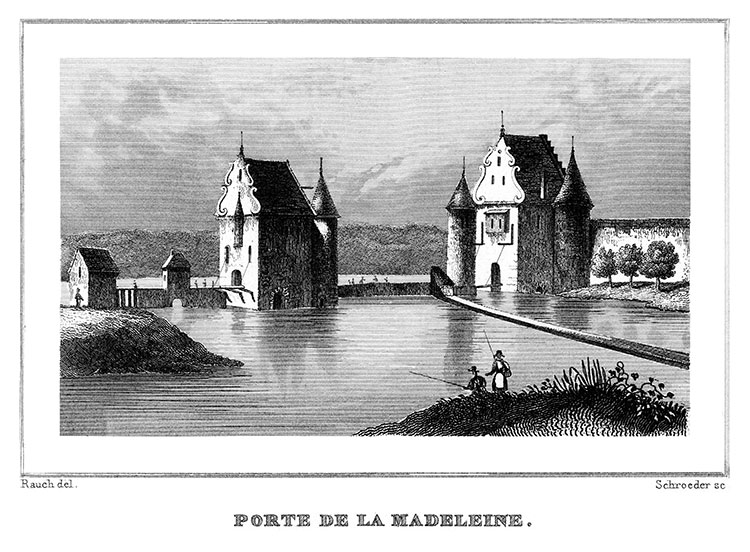

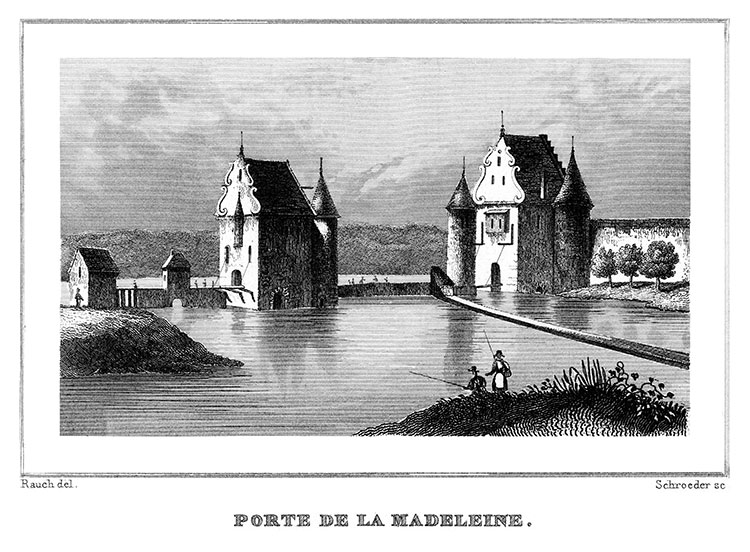

A Lille, porte de la Madeleine vers 1835 (de Gand, à présent), gravure de Rauch

publiée dans le Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

(collection personnelle)

On compte sept portes pour entrer dans cette ville, et à chaque entrée il y en a trois, dont la première est de fer, avec des Pont-levis à chaque côté, et des garde-fous de fer travaillés fort proprement. La grande Place est remarquable par la beauté des bâtiments dont elle est environnée. Celui où est 4e corps de garde parait ancien.

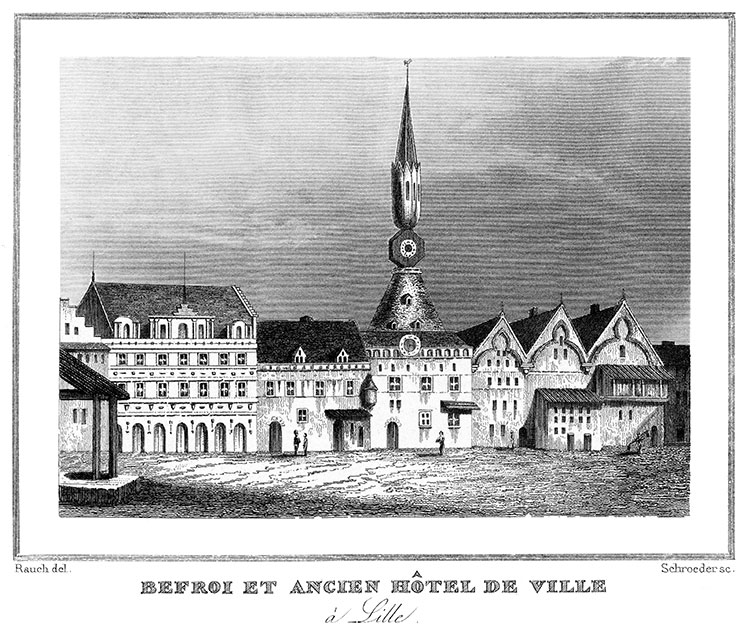

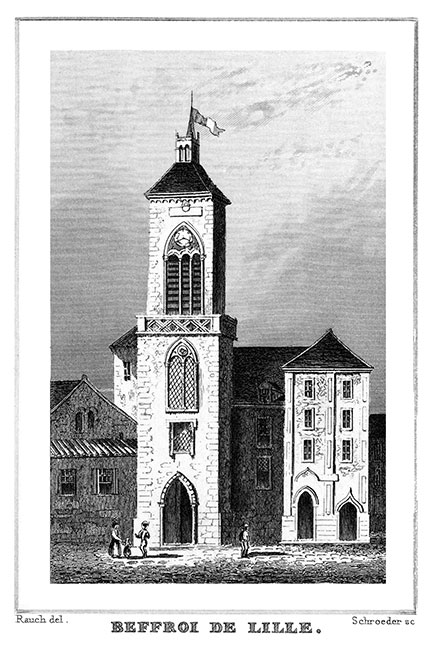

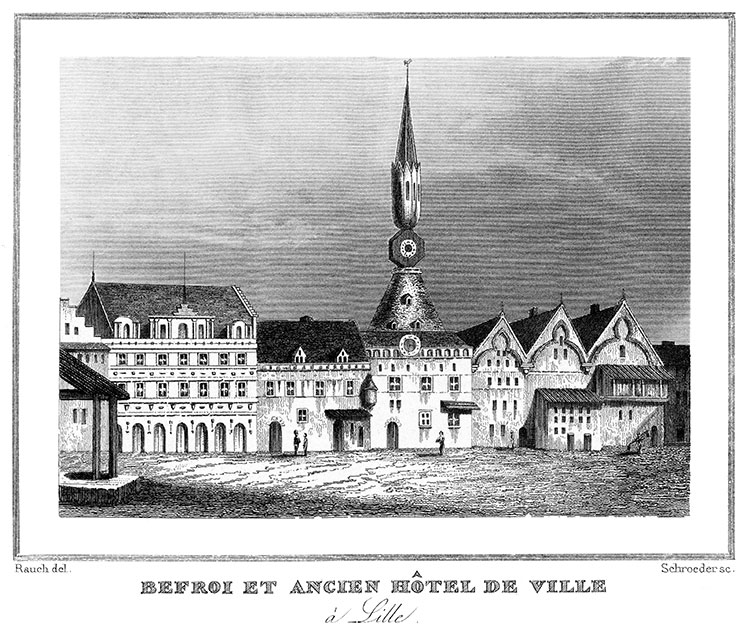

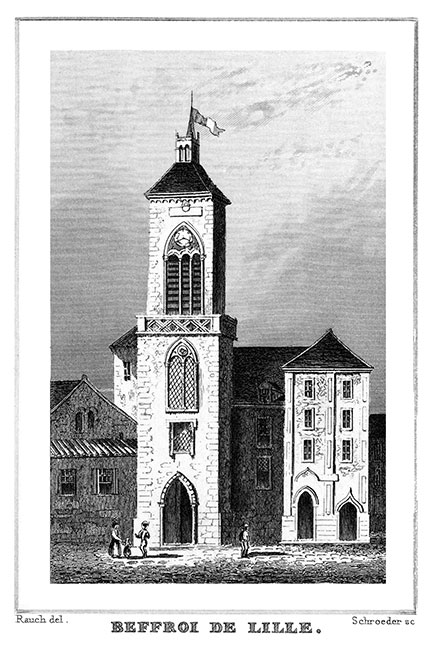

Le beffroi et l'ancien Hôtel de ville de Lille vers 1835, gravure de Rauch

publiée dans le Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

(collection personnelle)

Le bâtiment de l’Hôtel de ville est partage en quatre petits pavillons, qui s’élèvent au-dessus de trois grands corps de logis qui les accompagnent en manière de clochers.

La petite Horloge de ville faite en façon de Beffroy, est à la principale face de ce superbe édifice. Ceux qui veulent aller voir de là la grande maison, et le Collège des Jésuites, passent par dessous. Ce Collège est dans la rue de Notre-Dame, proche une porte de la ville de même nom.

La rue des Malades est la plus belle de Lille. Elle commence à la porte de la Maladerie par où l’on va à Tournay, et finit à la grande Place divisée en deux parties par la Bourse. L’une conserve son nom de grande Place, et l’autre à celui de petit marché.

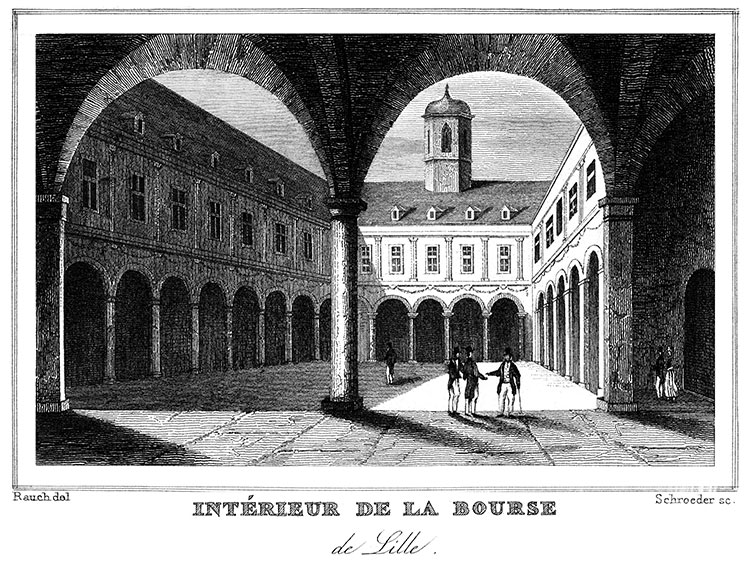

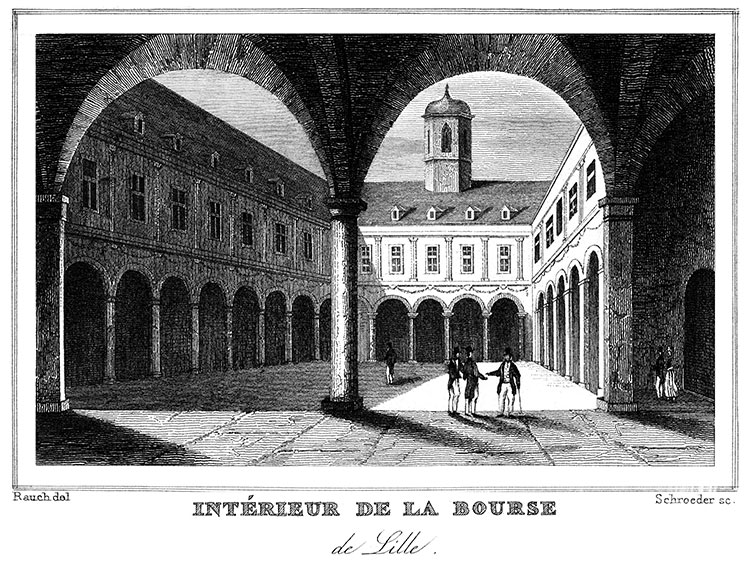

L'intérieur du la Bourse de Lille vers 1835, gravure de Rauch

publiée dans le Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

(collection personnelle)

La Bourse est un bâtiment carré et environné de galeries, où s’assemblent les Marchands pour parler de leur négoce.

La rue de saint Pierre est aussi fort belle. Elle commence à la porte de la ville, et on y trouve une église de même nom. Cette église a un Chapitre fort illustre, fondé en 1055 par Baudouin V Comte de Flandre et par Adèle de France, fille du Roy Robert. Il y établit un Prévôt et quatre chanoines, dix prêtres, dix diacres, dix sous-diacres et dix acolytes. Les évêques de Tournay sont du nombre des chanoines prêtres, aussi bien que ceux de Bruges à cause de la Prévôté de saint Donat, incorporée en partie pour leur rétribution. Les évêques de Thérouanne avaient aussi une de ces Chanoinies, mais après la démolition de cette ville en 1555, cette Chanoinie fut partagée avec ses autres revenus, entre l’évêque de Bologne et celui d’Ypres, qui ont chacun une demi-Prébende de Lille.

Le Chœur de cette église est fort beau. On voit au milieu le tombeau de son fondateur, sur lequel il est représenté. Celle de Louis, Comte de Flandre, Duc de Brabant et Comte d’Artois, est dans la Chapelle de Notre-Dame de la Treille. Il est remarquable par plusieurs petites figures d’airain qui représentent toutes les personnes de cette famille avec des colonnes qui soutiennent le dessus de ce tombeau où parait ce Prince comme dans un lit de parade, entre ses deux femmes. La Comtesse Alix de France fit présent à l’église de saint Pierre d’une Couronne d’argent de Vermeil doré, d’une grosseur extraordinaire. Elle est suspendue à l’entrée du Chœur avec des fleurs-de-lis à l’entour.

Ce que l’on remarque de particulier dans l’église de sainte Catherine, c’est un Tabernacle pour le saint Ciboire, où sont plusieurs petites figures de Saints, distinguées de pyramides, de bas-reliefs, et autres miniatures de menuiserie fort délicatement travaillées. Il est du côté de l’évangile du maître-Autel. Le Baptistaire qui est tout d’airain mérite l’attention des curieux, pour la quantité de ses figures, entre lesquelles est celle de saint Jean, baptisant Nôtre-Seigneur.

Il y a de très belles peintures dans le couvent des Minimes. Elles représentent admirablement l’Hermitage de saint François de Paule qui est en Calabre. On sort par l’ancienne Porte de la Barre pour aller à la Citadelle, d’où l’on peut se rendre à la belle rue Esquermoise, laquelle, un peu avant que de finir à la grande Place, passe devant l’église de saint Etienne, dont le clocher sert de tour d’Horloge à la ville. Ses chapelles sont environnées de balustrades d’airain. Il n’y en a point de plus fréquentée que celle de l’Ange Gardien, dont les peintures sont fort estimées.

L’église de saint Maurice, près du Marché au poisson, est considérable pour la grandeur de son bâtiment, et pour la magnificence de son maître-Autel, soutenu de plusieurs colonnes distinguées de quelques figures. La chaire du prédicateur est de marbre de différentes couleurs, enrichie des ligures des quatre évangélistes, avec de petites colonnes et autres miniatures.

On voit dans la grande chapelle de saint Druon les plus belles peintures de toute la ville. Cette collégiale en est la plus riche, après celle de saint Pierre. Elles ont chacune une belle tour qui les fait remarquer sur toutes les autres églises, à l’exception de celle de St Sauveur qu’on trouve à côté de la grande rue, qui commence au marché aux herbes dans une largeur admirable, et va finir à la porte de saint Maurice. Saint Sauveur est une très grande paroisse où il y a un beau Baptistaire.

La ville de Lille fut fondée en 1007 par Baudouin le Barbu Comte de Flandre, et comme son fils Baudouin appelé le Débonnaire y naquit, il porta aussi le nom de Lille. Entre autres biens qu’il lui fit, il l'entoura de murailles en 1066. et jeta les fondements de l’église de saine Pierre. On trouve parmi les titres de sa fondation, que cette ville s’appelait Isla et non Insula. Elle souffrit extrêmement pendant la guerre que Philippe le Bel fit à Guy Dampierre Comte de Flandre. Elle est à la France depuis l’an 1667 que le Roy s’en rendit le maître en dix-sept jours.

Son grand commerce la rend une des plus riches des Pays-Bas. Elle a deux citadelles qui la défendent. La plus grande est un pentagone irrégulier, dont les travaux font l’admiration de l’Architecture militaire.

Cette ville a eu des Seigneurs particuliers qu’on appelait Châtelains. Saswalon qui vivait dans l’onzième siècle, est le premier dont parle l’Histoire. Il a eu une longue postérité. Jean Châtelain de Péronne, qui avait épousé Elisabeth de Lille, en hérita l'an 1234 par la mort de Guillaume, Prévôt de saint Pierre. Elle passa des Châtellenies de Péronne dans la Maison de Luxembourg, par le mariage de Guiotte, fille de Jean IV et de Béatrix de Clermont, avec Valeran II, comte de Luxembourg. Marie de Luxembourg la porta en dot à François de Bourbon, Comte de Vendôme, qui a eu Henry IV pour héritier présomptif.

La Châtellenie de Lille est divisée en sept quartiers qui contiennent cent trente-sept villages. Ces quartiers sont le Carembaut, qui en a onze ; et le Pévèle, vingt-six ; le Melenthois, vingt et un ; le Serrain, vingt-huit ; le Weppez, trente-deux ; le Pays de là l’Escaut, sept ; et le Comté, douze. Cette Châtellenie, outre la ville de Lille, a celles de la Bassée, d’Armentières, de Menin et d’Hallevin.

*Le P. Boussingaut et Jouvin de Rochefort, Voyage des Pays-Bas. Audiffret, Geographie, tome 2.

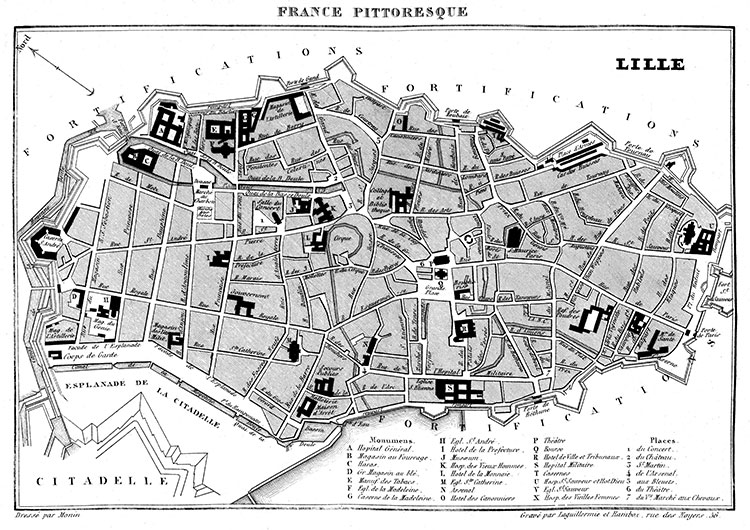

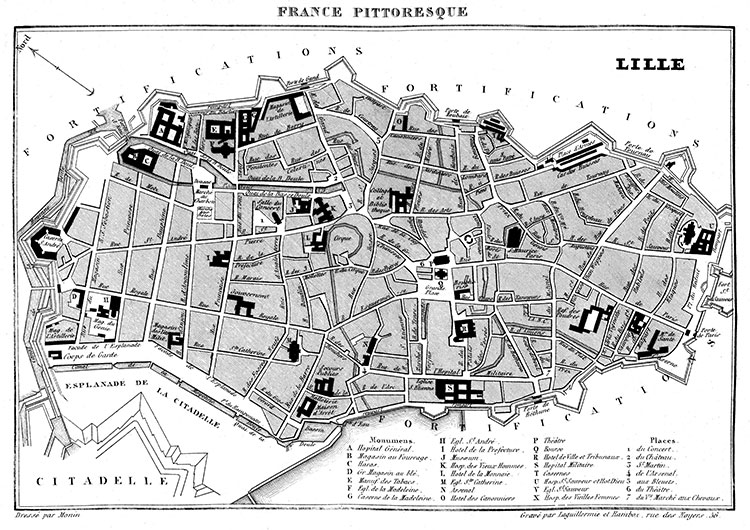

Plan de Lille vers 1830, dressé par Monin

publié dans La France pittoresque - Abel Hugo - 1835

(collection personnelle)

Le beffroi de Lille vers 1835, gravure de Rauch

publiée dans le Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

(collection personnelle)

Histoire détaillée de Lille

Texte d'Edward Le Glay, extrait de l'Histoire des villes de France D’Aristide Guilbert, 1859

(collection personnelle).

Lille offre l'une des plus complètes et des plus belles manifestations du génie flamand. Primitivement assise sur un sol bas, marécageux et presque mouvant, elle s'est, avec une admirable persévérance, affermie et développée entre ses canaux comme Venise dans ses lagunes. L'antique reine des mers n’est plus, depuis des siècles, qu’une reine découronnée : Lille, au contraire, n'a rien perdu de sa puissance. Le temps qui use tout, ne l’a point usée encore ; la guerre, dont elle a si souvent ressenti les cruelles atteintes, ne l'a jamais frappée au cœur ; et après les plus pénibles secousses, on a pu toujours répéter ce qu'un poète disait d’elle il y a huit cents ans : « Lille, excellente cité, peuple ingénieux à s’enrichir. Lille aux splendides marchands, qui envoie ses étoffes brillantes dans les royaumes lointains, d’où lui revient la richesse qui fait son orgueil. » La capitale de la Flandre française a même grandi dans la lutte, et cette force de vitalité qu’elle montra aux diverses époques de son histoire, elle la dut au caractère de ses habitants : courageux, tenaces, amis du foyer domestique, défenseurs opiniâtres de l’intérêt privé et de l'indépendance communale

Lire la suite (15 pages) dans le document PDF : Histoire de Lille

|

![]()