Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau

(collection personnelle).

Dans le texte d'origine, les églises tiennent la place centrale de cet article, dans la mesure où, à l'époque, ces édifices

étaient les plus visités, le catholicisme étant alors quasiment la religion de l'Etat.

J'ai relégué ces longues descriptions, bien que fort intéressantes, en fin de page.

NANCY, Nanceium, Nancium, grande, riche et l’une des plus belles villes de France, chef-lieu du département de la Meurthe (Lorraine), du 2e arrondissement et de 3 cantons. Cour royale d’où ressortissent les départements de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges. Tribunaux de 1ère instance et de commerce. Chambre consultative des manufactures. Société centrale d’agriculture. Académie universitaire. Société royale des sciences, lettres et arts. École royale forestière. Collège royal. École secondaire de médecine. Cours de dessin, d’enseignement médical, d’accouchements et de botanique. Évêché ; 3 cures. Gîte d’étape. Bureau de poste. Relais de poste

Population 40,542 habitants — Terrain jurassique.

Industrie. Fabriques de broderies en tout genre, de draps, étoffes de laine, bonneterie, dentelles, papiers peints, huile, liqueurs, boules d’acier, produits chimiques, etc. Nombreuses filatures de coton, teintureries, tanneries et corroieries.

Commerce de grains, vins, eau-de-vie, cuirs, laines, etc., etc. —- Foires de 20 jours le 20 mai, et de 2 jours le 2e lundi de février et de novembre.

À 57 km Sud de Metz, 136 km Ouest de Strasbourg, 316 km Est de Paris. Longitude orientale 3° 50' 16", latitude 48° 41' 55".

L’arrondissement de Nancy contient 8 cantons : Nomény, Haroué, Nancy Est, Nancy Nord, Nancy Ouest, Pont-à-Mousson, St-Nicolas, Vézelise.

Autrefois cour souveraine, chambre des comptes, cour et hôtel des monnaies, intendance, gouvernement particulier, bailliage, juridiction consulaire, bureaux de recette des fermes et domaines, maîtrise particulière, recette des finances et bois, prévôté générale de maréchaussée, collège, société royale des sciences et belles-lettres, collège royal de médecine, bibliothèque publique, chambre syndicale, arsenal, citadelle, plusieurs chapitres, couvents, de cordeliers, de capucins, de tiercelins, d’augustins, de minimes, de carmes déchaussés, de prémontrés, de jacobins, de frères de la Charité, de bénédictins, de chanoines réguliers, de dominicaines, de la Visitation, de la Congrégation, de carmélites, d’annonciades, de dames du St-Sacrement, de tiercelines et du Refuge.

Nancy est une ville ancienne, dont les titres historiques ne remontent pas cependant au delà du XIe siècle. En 1060 Albéric qualifie Gertrude, duchesse de Lorraine, du titre de duchesse de Nancy ; mais il est présumable que cette ville existait longtemps auparavant. Dès le XIIIe siècle Nancy était la capitale du duché de Lorraine ; ce n’était toutefois encore qu’une forteresse, au centre de laquelle se trouvait un palais assez vaste. Le duc Ferry III l’agrandit et y fit construire un magnifique palais ou château, où il faisait sa résidence. Vers 1373 le duc Jean en étendit l’enceinte, et Charles II continua les constructions commencées. Lorsque Charles le Téméraire envahit la Lorraine, Nancy était précédée de faubourgs, qui furent rasés à l’approche des Bourguignons ; sur leurs ruines on éleva des remparts, où s’immortalisa la noblesse lorraine. Ces fortifications furent considérablement augmentées de 1585 à 1621. La ville neuve fut commencée sous Charles III, mort en 1608, mais presque toutes les constructions de cette époque ont disparu pour faire place aux beaux quartiers et aux magnifiques édifices élevés sous la bienfaisante domination de Stanislas, auquel la ville actuelle doit ses plus beaux monuments ; toutefois les habitants n’oublient pas les avantages et les bienfaits qu’ils doivent aux ducs de Lorraine.

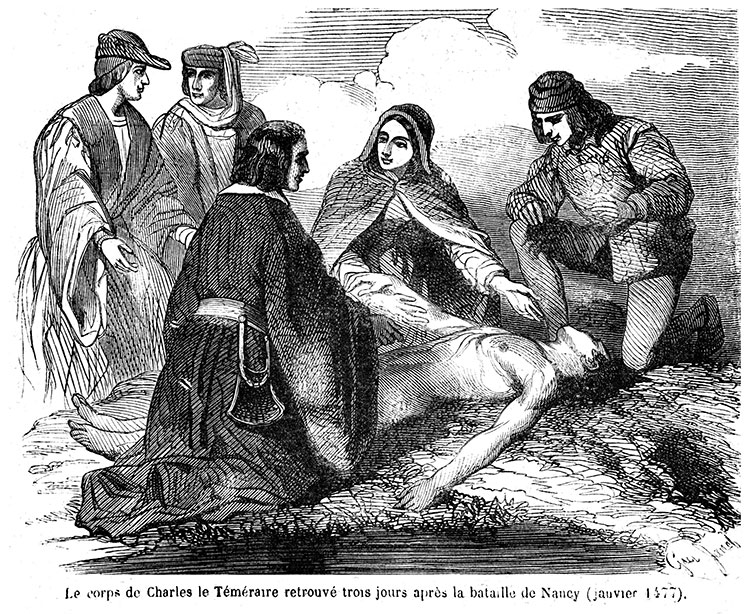

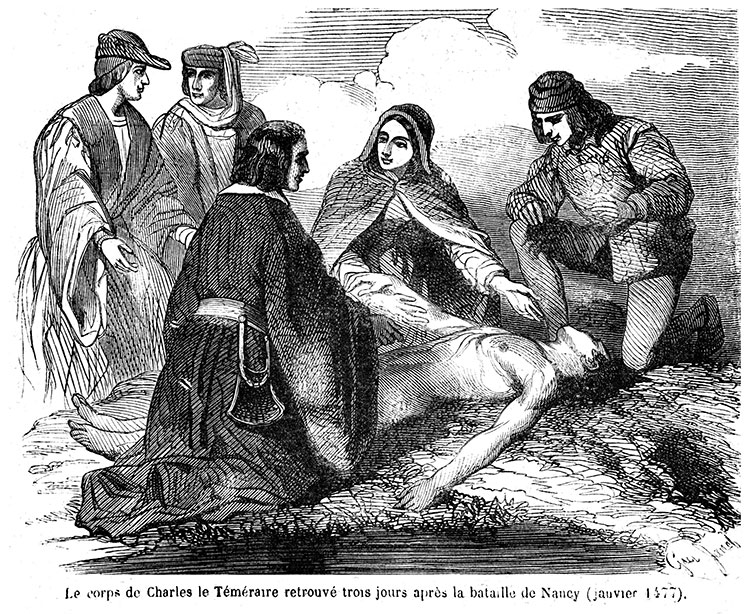

Le corp mort de Charles le Téméraire après la bataille de Nancy

gravure extraite de La France illustrée de V.A. Malte-Brun

Coillection personnelle

Brêve Histoire de Nancy

Nancy a souvent été le théâtre de la guerre. Charles le Téméraire s’en empara en 1475 ; la noblesse de Lorraine l’ayant repris l’année suivante, les habitants eurent à subir un nouveau siège, qui les réduisit à la dernière extrémité. Le duc René II vint à leur secours avec des forces imposantes, au moment où la famine la plus affreuse allait les forcer de se rendre, et prévint les assiégés de son arrivée par un fanal allumé sur les tours du village de St-Nicolas.

Le 4 janvier 1477, Charles le Téméraire donna un premier assaut, qui fut repoussé. Le lendemain, 5 janvier, il s’arma de grand matin et s’élança sur son cheval noir, pour ranger son armée en bataille. Sa position était forte. Son artillerie dominait la route par laquelle arrivaient les Lorrains ; son front était couvert par le ruisseau d’Hénillecourt, coulant entre deux haies ; sa gauche était appuyée à la rivière, sa droite à une pente couverte de bois ; la neige tombait par flocons. L’avant-garde seule de René, forte de neuf mille hommes, était supérieure à toute l’armée de Bourgogne. Pendant qu’elle attaquait de front et qu’elle s’efforçait, quoique sans succès, de pénétrer entre la droite de Charles et la colline, au haut de cette même colline on entendit tout à coup retentir les cors terribles d’Ury et d’Unterwald. Les Suisses la franchirent, et, se précipitant sur les Bourguignons, ils les accablèrent bientôt par leur impétuosité. La bataille ne fut ni longue ni meurtrière ; ce fut la poursuite qui fut terrible ; elle se continua deux heures encore après la chute du jour. De retour de cette poursuite, le duc René rentra dans sa capitale qu’il venait de délivrer ; il demandait à chacun des nouvelles de son cousin le duc de Bourgogne ; personne ne savait ce qu’il était devenu. Le lendemain on le chercha sur le champ de bataille ; on y trouva les corps du sire de Rubempré, de Contay, de Jacques Galeolto, le fidèle commandant des Italiens, de Frédéric de Florsheim, de Vaux Marcus. On interrogea les prisonniers, le grand bâtard de Bourgogne, son fils aîné, les comtes de Nassau, de Rothelin, de Chimay, Hugues de Château-Guy on, Olivier de la Marche, le fils du sire de Contay, Josse de Lalaing, aucun ne pouvait dire ce qu’était devenu leur maître. Ce ne fut que le mardi 7 janvier qu’on découvrit enfin le corps de Charles, à moitié enfoncé dans la vase d’un ruisseau, avec plusieurs autres cadavres dépouillés. Sa tête était fendue de l’oreille à la bouche, et il était percé de deux coups de pique, l’un dans les cuisses, l’autre au bas des reins. Les bourgeois reçurent René avec des marques de joie inexprimables. Ils avaient dressé sur son passage un tas d’ossements des animaux qu’ils avaient dévorés pendant le siège.

Les Français s’emparèrent de Nancy et l’occupèrent pendant vingt-huit ans, depuis 1633 jusqu’au traité de Vincennes de 1661, qui stipulait la destruction des fortifications, ce qui fut en partie exécuté. Louis XIV, ayant fait reprendre cette ville par Tourville en 1670, fit relever les murailles de Nancy, qui furent de nouveau détruites en vertu du traité de Ryswick, à l’exception de la citadelle et des portes de la ville neuve.

Les armes de Nancy sont : coupée le chef aux pleines armes de Lorraine, la pointe d’argent à un chardon de sinople.

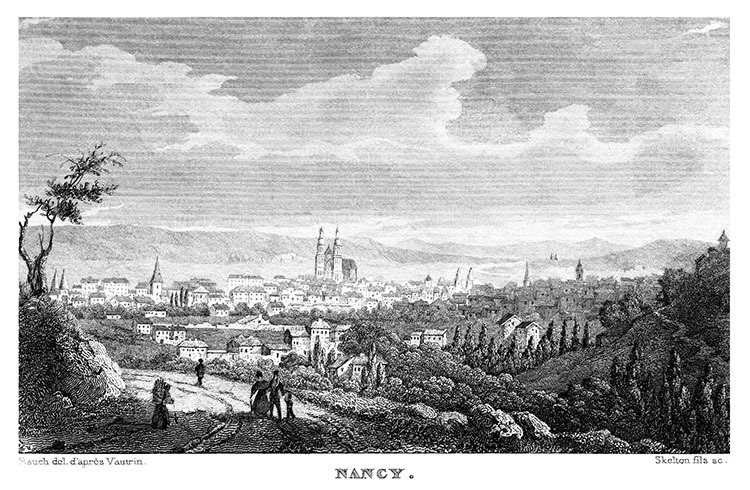

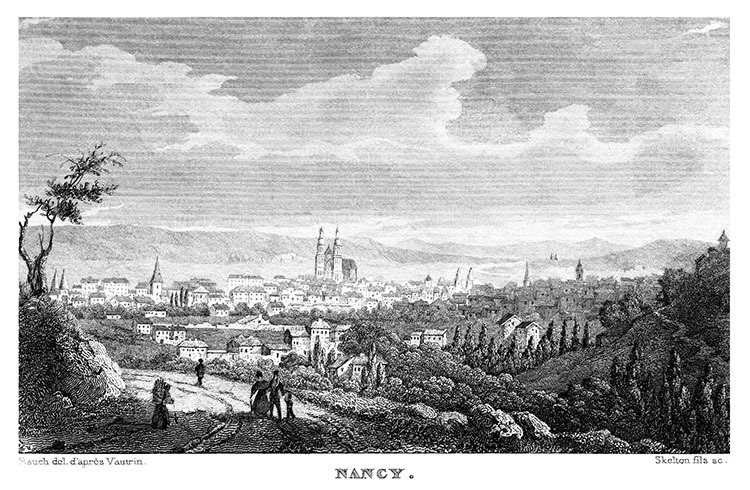

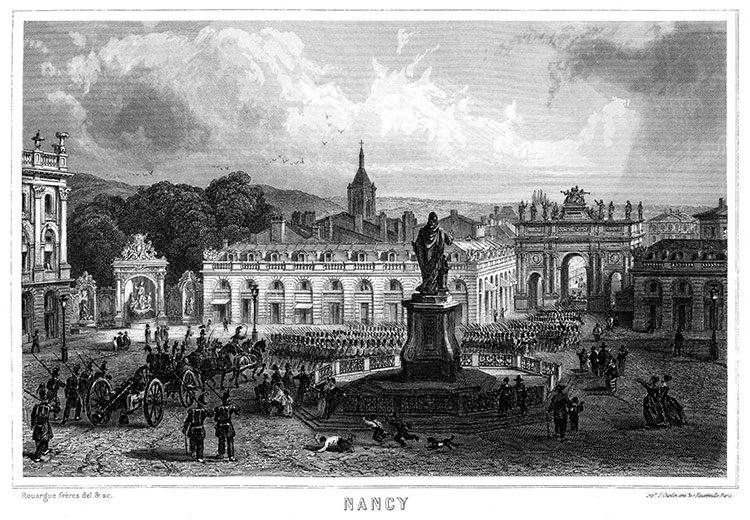

Vue générale de Nancy vers 1835, gravure de Rauch d'après Vautrin,

extraite du Guide pittoresque du voyageur en France - 1838 - collection personnelle

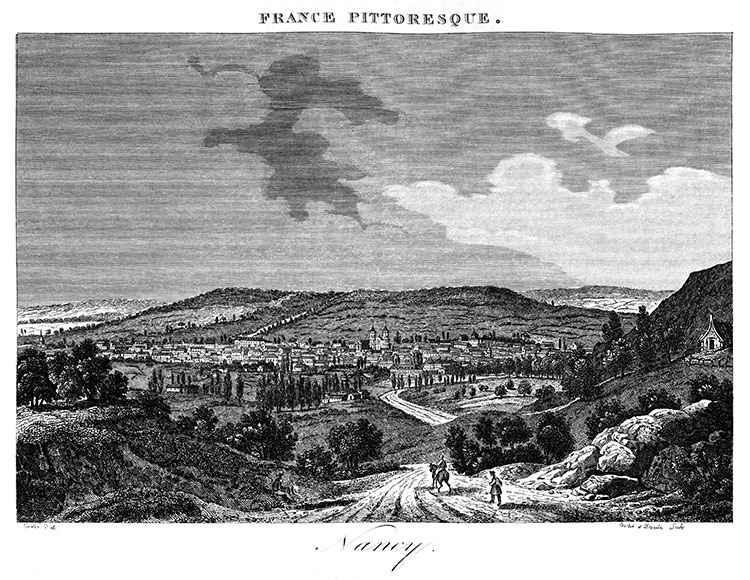

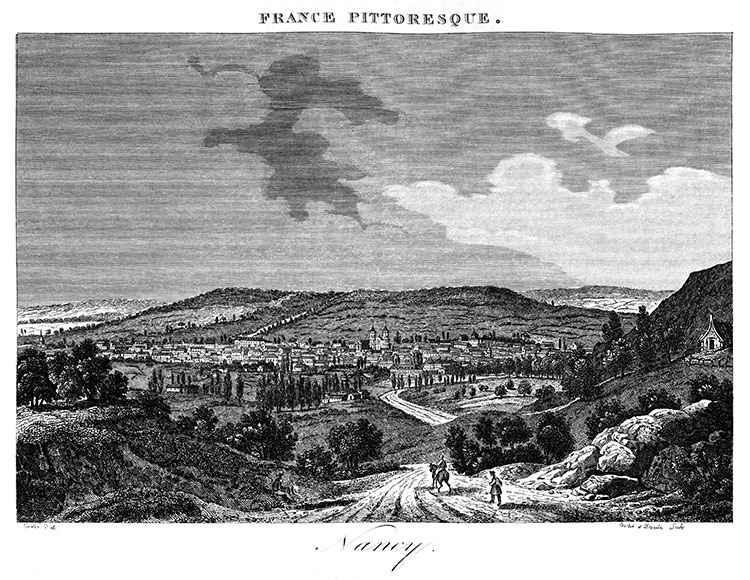

Situation de Nancy

Nancy est dans une situation charmante, sur la rive gauche de la Meurthe, à l’extrémité d’un bassin fermé à l’ouest, au nord et au sud, par des coteaux très élevés, et totalement découvert du côté du levant ; des vignes tapissent les collines ; un grand nombre de belles maisons de campagne sont disséminées aux alentours et embellissent ce bassin, où l’œil s’arrête avec complaisance. De quelque côté qu’on y arrive, l’œil est agréablement surpris du paysage qu’il embrasse : par la route de Metz, on traverse une suite de jardins bien cultivés, on suit la riante vallée de la Meurthe, on aperçoit sur les collines des habitations charmantes, et l’on découvre Nancy avec ses édifices, avec ses longs faubourgs qui décorent d’une manière pittoresque les collines qui entourent une partie de la ville. Si on vient par la route de Lunéville, à peine a-t-on quitté St-Nicolas, qu’on aperçoit la chartreuse de Bosserville ; à gauche sont les magnifiques charmilles de Montaigu ; en face est le faubourg St-Pierre, long vestibule qui donne une belle idée de l’ensemble des habitations, dont il n’est que le prolongement. Les routes des Vosges, de la Bourgogne, et de Paris par Toul, ne sont pas moins agréables dès qu’on arrive à 2 km de Nancy. Jamais un voyageur n’oubliera le tableau qui s’est déroulé devant lui en arrivant des hauteurs situées à l’ouest de la ville : à droite, à 8 km de distance, St-Nicolas-du-Port avec son église antique ; à gauche, Champigneulles et Bouxières ; en face, la montagne Ste-Geneviève, couverte d’arbres fruitiers, et, au pied des collines sur lesquelles l’œil se promène, la grande, la superbe ville de Nancy, avec sa vaste enceinte, ses cours, ses promenades, ses jardins, dont la verdure relève l’aspect sombre des monuments.

Nancy se divise en ville vieille et en ville neuve. La ville vieille, à l’exception de la place Carrière, de la place de Grève et du cours d’Orléans, qui est le prolongement de cette dernière place, est bâtie irrégulièrement. Ses rues ne sont point tirées au cordeau, et quelques-unes sont fort étroites ; elle renferme cependant de très beaux hôtels. C’est dans la ville vieille que se trouvent les restes de l’ancien palais des ducs de Lorraine, édifice qui sert aujourd'hui de caserne à la gendarmerie. La principale porte d’entrée de ce palais est d’une construction que les connaisseurs admirent. On remarque encore dans cette partie de la ville :

La place St-Etore. Cette place irrégulière, jadis garnie d’arcades dans tout son pourtour, fut construite pour des halles et un marché. Elle avait déjà cette destination en 1495, lorsque René II remplaça une île entière de maisons par une fontaine placée au centre, et environnée alors d’un large bord hexagone de pierre de taille avec un grillage : elle était surmontée de la statue ducale. Stanislas fit réparer la fontaine et respecta l’effigie de René II ; renversée par les Marseillais à la révolution de 1789, elle fut reposée sous la restauration. C’est une petite statue équestre en plomb d’un dessin fort naïf. Le piédestal, de belle rocaille, a la forme d’une pyramide tronquée. Les têtes en bronze, d’où l’eau s’échappe, sont anciennes et sortent de la main d’un artiste habile.

La place des Dames, qui forme un rectangle orné de vastes hôtels. L’hôtel de Custine, élevé en 1713 par le célèbre Boffrand, occupe l’un des côtés de la place ; vis-à-vis sont les hôtels de Croimar ou Saffre de Haussonville, et l’hôtel des Salles ; à l’occident l’hôtel de Bassompierre ; à l’orient la maison du Change, devenue depuis l’hôtel de Phalsbourg.

La place de Grève forme un carré d’une grande étendue. Sur deux de ses côtés les maisons sont bâties sur un plan régulier et uniforme ; le troisième côté, quoique fort avancé, n’est point encore entièrement bâti. Au milieu de cette place s’élève un château d’eau, dont la gerbe, sortant d’un tuyau de 24 à 25 cm de diamètre, s’élève, dans la saison des pluies, à près de 3 m de hauteur. Les eaux de ce monument se distribuent, par des tuyaux de conduite, dans les différents quartiers de la ville.

Le cours d’Orléans fait suite à la place de Grève, dont il est le prolongement. C’est un paallélogramme rectangle beaucoup plus grand que la place de Grève, et formé de maisons construites avec goût. Le cours d’Orléans, qui est planté d’arbres, est une promenade délicieuse et très fréquentée, tant à cause de sa situation dans la partie la plus élevée de la ville que parce qu’on y jouit d’une vue agréable sur la campagne. Cette promenade est terminée par un bel arc de triomphe appelé la Porte-Neuve, et qui sert d’entrée à la ville en venant de Metz. Cette porte, d’ordre ionique, fut construite en 1785 pour célébrer la naissance du dauphin, les victoires de la France et son alliance avec les Etats-Unis. Elle est ornée de bas-reliefs parfaitement exécutés : l’un représente l’hommage des Français à Louis XVI, en reconnaissance de la liberté des mers qu’il leur a procurée ; l’autre l’alliance de la France avec les Etats-Unis.

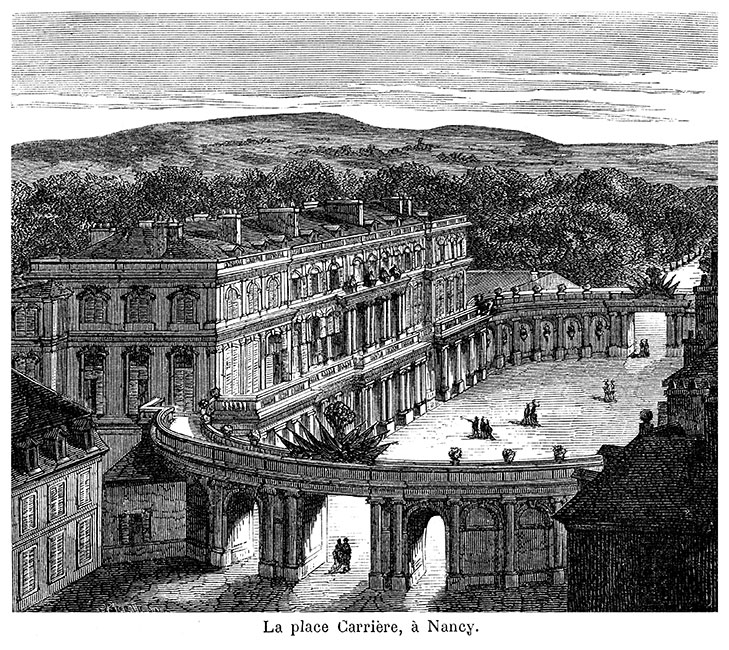

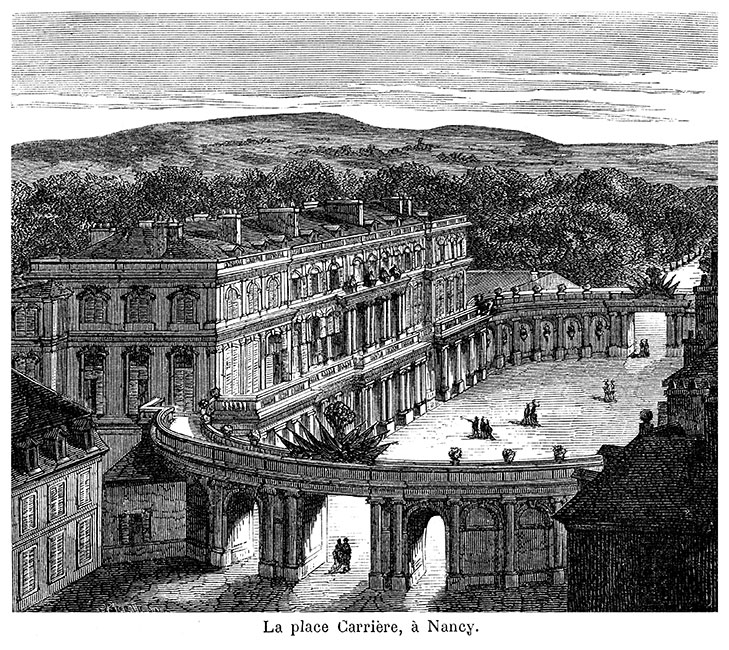

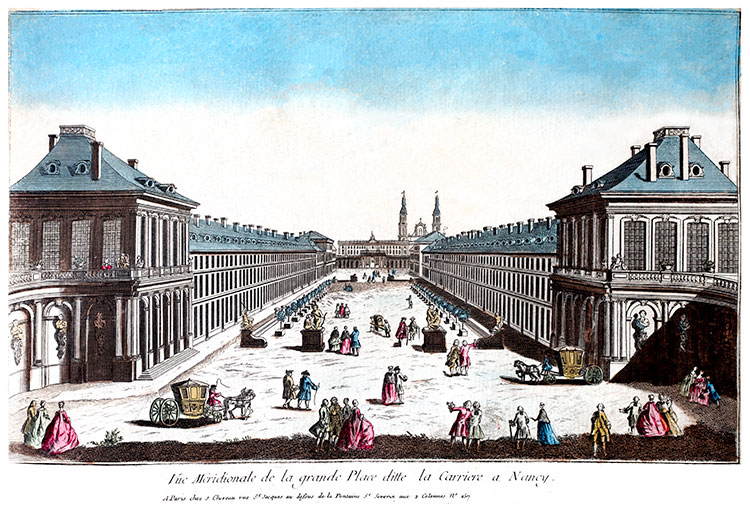

Place Carrière à nancy vers 1875

gravure extraite de la Géographie générale - physique, politique et économique - Louis Grégoire - 1877

collection personnelle

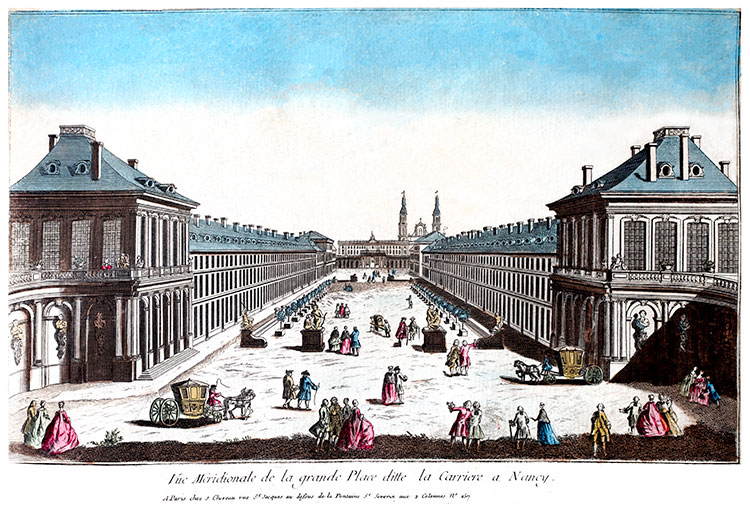

La place Carrière est également un parallélogramme rectangle. Les deux côtés de cette place sont bâtis régulièrement et sur un plan uniforme ; les maisons sont toutes à la même hauteur. Elles sont terminées de chaque côté, aux deux angles septentrionaux, par deux pavillons uniformes bâtis en pierre de taille, avec des pilastres, colonnes, statues et autres ornements. Ils ont chacun un portique surmonté d’un balcon. Aux deux angles méridionaux sont deux palais affectés, l’un à la cour royale, l’autre au tribunal de commerce. Au nord la place Carrière est fermée par l’ancien hôtel du gouvernement, aujourd’hui hôtel de la préfecture. C’est un édifice d’un goût moderne, un véritable palais de la plus grande beauté. Il est réuni de part et d’autre aux deux pavillons dont il a été parlé précédemment par un vaste fer à cheval construit en pierre de taille, élevé de 8 à 10 mètres et surmonté d’une galerie. Il est orné de pilastres, colonnes, statues, bustes, termes et vases. Un portique en colonnes surmonté d’un large balcon forme l’entrée de cet hôtel. — En face, à l’autre extrémité de la place Carrière, est un magnifique arc de triomphe qui sépare cette place de la place Royale ou Stanislas.

La ville neuve se distingue par la beauté de ses rues, qui sont toutes fort larges, coupées à angles droits et tirées au cordeau ; par la beauté et l’élégante construction des maisons des simples particuliers ; par la grandeur et la régularité de ses places et des édifices publics qui la décorent. On peut dire que la ville neuve de Nancy est, sinon la plus belle, du moins une des plus belles villes de l’Europe. En la voyant pour la première fois, les étrangers sont saisis d’admiration.

La place Royale ou Stanislas est magnifique. C’est un carré formé, 1° d’un édifice de 74 m de longueur et d’une noble architecture, servant d’hôtel de ville. Il occupe tout un côté de la place. 2° Deux des autres côtés sont formés par quatre palais réguliers, de même hauteur, et construits sur le même dessin, le même plan que l’hôtel de ville. L’un de ces palais est la demeure de l’évêque, le second renferme la salle de la comédie, les deux autres appartiennent à des particuliers. Le quatrième côté est formé d’un corps de bâtiment à un étage, construit également d’une manière uniforme et sur les mêmes plans et dessins que les autres édifices de la place. Ces bâtiments font retour sur une rue par laquelle on communique de la place Royale à la place Carrière, en passant sous l’arc de triomphe qui fait face à l’hôtel de ville.

Stanislas avait érigé à Louis XV, son gendre, une statue qui occupait le centre de la place Royale et qui a été détruite au commencement de notre première révolution. Elle a été remplacée par la statue en bronze de Stanislas lui-même, roi de Pologne et duc de Lorraine, surnommé le Bienfaisant. Cette statue a été érigée au moyen de souscriptions ouvertes dans les départements composant l’ancienne Lorraine et les Trois-Evêchés (la Meurthe, la Moselle, la Meuse et les Vosges). C’est en 1823, sous l’administration préfectorale de M. le vicomte Alban de Villeneuve, qui l’a encouragé de toute son influence, que le projet de cette statue a été conçu. Elle a été inaugurée au mois de novembre 1831, M. Lucien Arnault étant préfet du département, et M. Tardieu maire de Nancy. Elle est l’œuvre de M. Jacquot, né à Nancy et élève du gouvernement à l’école de Rome.

La jonction de la place Royale à la place Carrière, au moyen du bel arc de triomphe dont nous avons parlé précédemment, forme un des plus beaux coups d’œil qu’on puisse voir. Ce qui augmente encore la beauté de la place Royale, ce sont les grilles en fer ou portiques placées à deux de ses angles, celles qui se trouvent entre les quatre beaux palais qui forment deux côtés de cette place, et les belles fontaines ornées de statues en plomb bronzé qui se voient aux deux autres angles.

Les statues de l’une de ces fontaines représentent Neptune sur son char tiré par des chevaux marins, accompagné d’un fleuve, d’une naïade et d’un dragon

Les statues de l’autre représentent Amphitrite avec un accompagnement relatif. Elles produisent un très bel effet, et sont toutes de grandeur naturelle.

De la place Royale, en passant près de l’une des fontaines, on entre immédiatement sur une promenade magnifique, appelée la Pépinière. Son étendue est de cent arpents clos de murs. Elle forme un carré immense couvert de plantations coupées par de grandes et larges allées tirées au cordeau.

C’est à Stanislas que l’on doit la construction des beaux édifices qui entourent la place Royale ; ils ont été commencés en 1754 : c’est lui qui a fait élever l’arc de triomphe par lequel on communique de cette place à la place Carrière ; c’est lui qui a fait bâtir toutes les façades de la place Carrière, les pavillons et palais qui en font l’ornement ; c’est à lui enfin que Nancy doit une grande partie de ses beautés.

La place d’Alliance, qui doit son nom au traité passé le 1er mai 1756 entre Louis XV et Marie-Thérèse, sans avoir la même richesse et autant d’étendue que la place Royale, est néanmoins très belle ; ses faces à deux étages présentent seize à dix-sept croisées uniformes. Un double rang de tilleuls y forme une promenade solitaire des plus agréables. Dans le milieu est un vaste bassin hexagone de pierre de taille revêtue de plomb, du fond duquel s’élève un rocher portant trois fleuves sous la figure de vieillards qui s’appuient sur des urnes d’où l’eau s’échappe en abondance. Ils supportent un grand plateau triangulaire, servant de base à un obélisque en marbre de mème forme, orné de trophées d’armes sur les trois faces, et, à son point de départ, de trois cornes d’abondance qui aboutissent chacune au bord du plateau, sur une des faces de l’obélisque. Ces faces présentent, l’une deux mains unies, dont les manches sont décorées des écus de France et d’Autriche, avec cette légende en bas : Publicam spondent salutem ; la seconde, deux mains liant un faisceau de flèches, et pour devise : Optato vincta discordia nexu ; la troisième, un écu semé de fleurs de lis et de croix de Lorraine, avec ces mots : Prisca recensque fides votum conspirât in unum.

C’est à la ville vieille que se trouve l’ancienne citadelle de Nancy. Du côté de la campagne elle, est encore entourée de fossés et de quelques restes de fortifications non entre tenues.

La place de Grève, le cours d’Orléans et la place Carrière sont aussi à la ville vieille.

Porte St Georges à Nancy vers 1835, par Rauch d'après Thorelle

gravure extraite du Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

Collection personnelle

Porte St-Jean. Cette porte, bâtie en briques sous le règne de Henri le Bon, possède une face extérieure d’ordre dorique, à quatre pilastres, sculptés par Israël Sylvestre, et représentant le tronc de quatre personnages symboliques dont les membres sont coupés par une ligature. Cette idée originale donne un singulier aspect aux pilastres, que surmonte une corniche et que séparent quatre croisées. Au-dessus et autour d’elle se trouvaient des chambres pour les soldats mariés.

La porte St-Jean conduit par un chemin fort agréable à la croix du duc de Bourgogne, élevée au-dessus de l’étang où il fut trouvé mort. La croix à double croisillon qui domine cette partie de la banlieue n’est plus celle qui fut construite au XVe siècle. On n’en a conservé que le style de l’inscription ainsi conçue :

En l’an de l’Incarnation

Mil quatre centz septante et six.

Veille de l’apparition :

Fust le duc de Bourgogne occis,

Et en bataille icy transy,

Où croix suis mise pour mémoire,

Par René duc de Lorraine marcy !

Rendant à Dieu de savictoire.

Tombée en 1610, la croix fut relevée par Élisée d’Haraucourt, qui y ajouta ces vers :

Et tomba en mil six cents et dix.

De Haraucourt, gouverneur de Nancy,

Seigneur d’Acraigne, Dulem et Murevaul,

En août m’a fait refaire de nouveau.

Porte Stanislas. La porte Stanislas est d’ordre dorique ; du côté de la ville quatre colonnes supportent une corniche sur laquelle s’élèvent quatre statues assises, ayant à la main divers attributs artistiques. Au-dessus des petites portes latérales sont des bas-reliefs qui représentent Apollon et Minerve. En dehors deux trophées d’armes en relief décorent le dessus des petites portes ; deux autres, sur la corniche, représentent un chevalier assis et un gladiateur. Des bustes de guerriers font saillie en avant. Le faubourg qu’elle précède, bâti au cordeau sur une colline, présente le plus riche aspect ; il est environné de campagnes charmantes ; mais à mesure qu’on s’éloigne de Nancy pour aller à Toul la route devient triste, uniforme, bordée de ravins immenses.

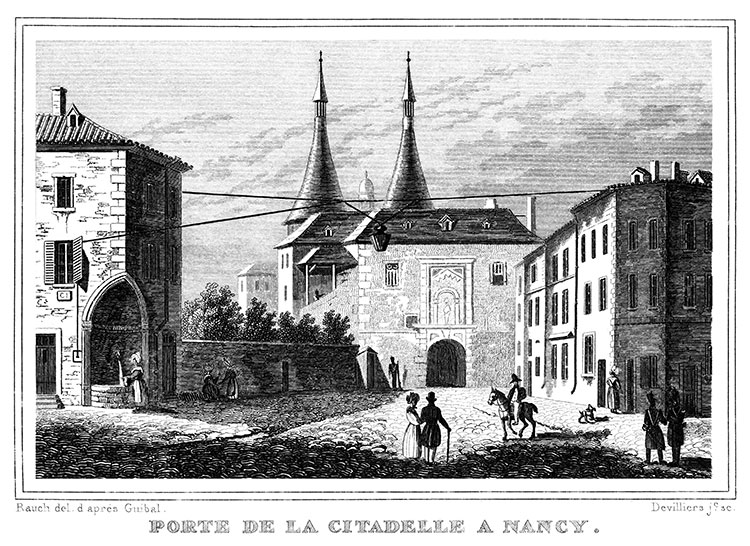

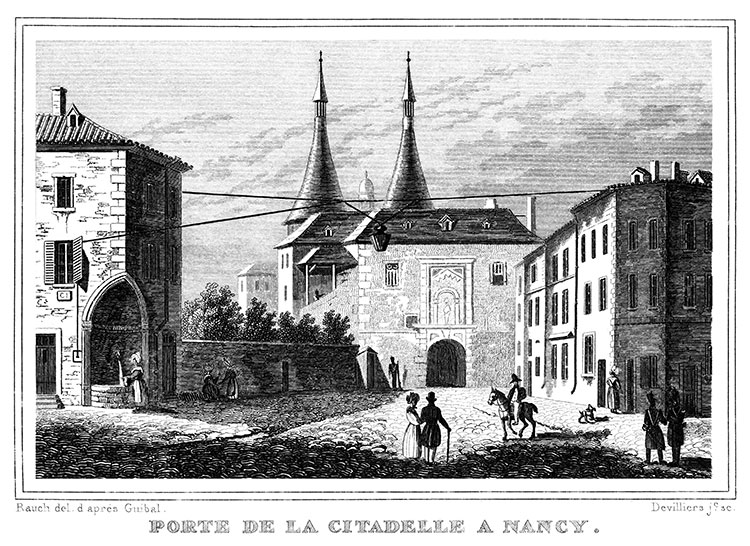

Porte de la citadelle à Nancy vers 1835, gravure de Rauch d'après Guibal

gravure extraite du Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

Collection personnelle

A lire la description ci-dessous, il s'agit certainement de la Porte Notre-Dame

Porte Notre-Dame. La porte Notre-Dame est formée de deux tours qui auraient un caractère plus imposant si une plate-forme gothique était substituée aux clochers qui les surmontent. La base des tours est en briques. Réparées en 1747, comme l’indique une date placée sous le cadran, on construisit entre elles deux pilastres doriques, avec fronton triangulaire, d^une simplicité lourde et d’une mauvaise exécution. Ce fronton est surmonté d’une dentelure gothique semblable à celle qu’on voit à Metz à la porte des Allemands. A l’entrée de la voûte se trouvent un cintre surbaissé et deux arcs ogivaux, traces de deux portes d’un âge différent. La voûte, construite en briques, est très large et resserrée, du côté de la citadelle, par deux ouvertures cintrées, entre lesquelles on trouve à gauche un escalier qui conduit aux deux tours, devenues prison militaire. Cette porte, la plus ancienne de la ville, était anciennement appelée porte de Caraffa.

Porte Ste-Catherine. Cette porte forme un arc de triomphe de trois portiques, composés de colonnes d’ordre dorique, avec leurs chapiteaux et entablements, surmontés d’un attique orné de trophées d’armes et de bas-reliefs.

Vue générale de Nancy depuis une de ses collines vers 1830, gravure de Civeton (?)

gravure extraite de La France pittoresque - Abel Hugo - 1835

collection personnelle

On remarque encore à Nancy :

L’hôtel de l’université, dans lequel est placée la bibliothèque de la ville : cet hôtel, bâti par Louis XV pour les facultés de médecine, de droit et de théologie, a été commencé en 1770 et terminé en 1778 ; le collège royal, vaste et bel édifice situé dans la partie la plus élevée de la ville ; la caserne d’infanterie, bâtiment immense et régulier ; le quartier de cavalerie ; les portes Ste-Catherine et Stanislas ; un superbe séminaire ; un vaste hôpital militaire ; quatre hôpitaux civils, dont l’un dit la Maison de secours, et un autre dont les enfants trouves sont au compte du département ; de belles églises ; des bains magnifiques.

La ville possède aussi un très beau jardin botanique fondé par Stanislas en 1758.

A l’extrémité du faubourg St-Pierre est l’église dite de Bon-Secours, qui a été construite à l’occasion de la victoire remportée par le duc René II sur Charles le Hardi, dernier duc de Bourgogne, le 5 janvier 1476.

Stanislas, à son avènement au duché de Lorraine, ayant trouvé la chapelle de Bon-Secours tombant en ruine, résolut de la faire reconstruire sur un plan dont la magnificence répondrait à sa dévotion, de l’enrichir par ses bienfaits et de la destiner à sa sépulture et à celle de la reine, son épouse. Il eu posa lui-même la première pierre en présence des évêques de Toul et de Chartres, le 14 août 1738. On vit alors s’élever cette belle église, telle qu’elle est encore aujourd’hui, ornée de peintures, de sculptures et de dorures. C’est dans le chœur que sont placés les tombeaux en mabre blanc du roi et de la reine de Pologne. Celui de la reine, qui est du côté de l’évangile, est d’une grande beauté ; il a 10 m d’élévation. Celui du roi est du côté de l’épître. Le premier est dû au ciseau de Nicolas-Sébastien Adam, né à Nancy ; le second a été commencé par Vassé, élève de Bouchardon, et achevé par Félix Lecomte, élève de Vassé. On conserve dans l’église de Bon-Secours des étendards pris sur les Turcs par Charles V, Charles-François de Lorraine et Charles VI, en 1664, 1687 et 1716.

La maison mère des sœurs hospitalières de St-Charles est à Nancy. C’est là où est le noviciat. Les sœurs de St-Charles se consacrent au soulagement des pauvres malades. Elles ont des maisons hospitalières dans plus de vingt départements. Elles en ont même en Allemagne, et, malgré le grand nombre de jeunes personnes qui se vouent à cette œuvre de charité, elles ne peuvent suffire à toutes les demandes de sujets qui leur sont faites de toutes parts.

Enfin il existe à Nancy, pour les départements de la Meurthe, de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges, un institut pour les sourds-muets. Les conseils généraux de ces départements y ont fondé des bourses pour les indigents.

Nancy possède une source d’eau minérale ferrugineuse acidulé froide, qui jaillit auprès de l’angle d’un cavalier du bastion de St-Thibaut, dont elle a emprunté le nom. L’eau s’écoule depuis sa source par un canal en pierre de taille voûté, de la hauteur de 1 m 50 cm qui vient aboutir en partie à la fontaine placée au bas de l’hôtel de la gendarmerie, et en partie au bas du ruisseau du moulin. M. Matthieu de Dombasle, qui en a fait l’analyse, a trouvé que cette eau contenait du carbonate et du sulfate de chaux, du muriate de soude et du carbonate de fer. Cette eau est claire, limpide, fraîche et légère ; sa saveur est aigrelette, astringente et ferrugineuse. Quelques médecins du pays la recommandent dans les hydropisies de poitrine et dans plusieurs autres maladies ; néanmoins elle est peu employée comme médicament ; les habitants s’en servent pour tous les usages domestiques.

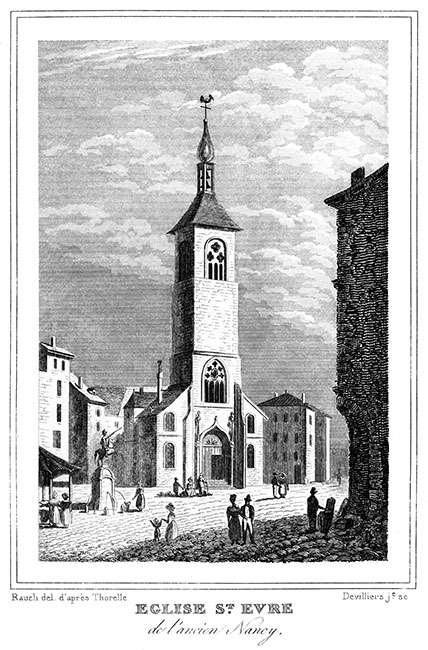

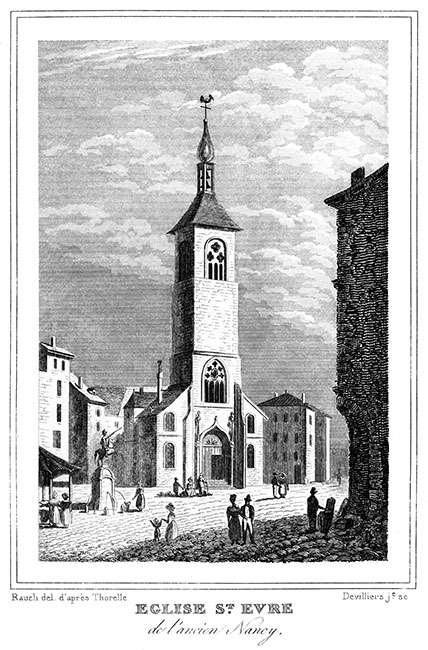

Eglise St Evre dans la partie du vieux Nancy, vers 1835

gravure de Rauch d'aprés

Thorelle

gravure extraite du Guide pittoresque du voyageur en France - 1838

Collection personnelle

Les édifices religieux de Nancy

La cathédrale est un édifice de construction moderne. Le portail de cette église est formé d’un avant-corps, de deux arrière-corps et de deux tours formant une façade large de 50 m Deux ordres la décorent : le corinthien dans le soubassement, le composite au-dessus. L’avant-corps, où se trouve la porte principale qui est cintrée, a l’archivolte et les impostes ornés de moulures. Surmonté de deux anges prosternés devant une croix placée au milieu, il se compose de colonnes accouplées et de pilastres en arrière, avec un entablement qui règne le long de la façade. Son pourtour et les arrière-corps sont également décorés de pilastres du même ordre. Une porte, surmontée d’un cadre rempli de trophées, occupe la partie médiane des arrière-corps. L’ordre composite, placé sur ce soubassement, règne dans toute l’étendue de la façade, et présente, en avant, des colonnes accouplées de chaque côté d’un vitrail orné d’une balustrade. Les arrière-corps, à pilastres, contiennent une niche cintrée avec imposte. Les tours, décorées de pilastres, ont un vitrail en plein cintre, balustrade au pied et agrafe sur la clef. Au-dessus de ces deux ordres et au centre, on a placé un attique renfermant, entre des colonnes accouplées d’ordre composite et entablement, un vitrail coupé dans le milieu, supportant un fronton où étaient les armes pleines de Lorraine, avec la couronne royale, les deux aigles pour supports, la croix de Lorraine pendant à leur cou. Le cintre de l’attique est orné d’une croix ; des vases surmontent les colonnes, et un cadran occupe le centre du vitrail. Les tours, décorées, comme l’attique, d’un second ordre composite avec pilastres, ayant des quatre côtes un vitrail en plein cintre, sont surmontées d’un troisième ordre composite en pilastres, formant une tour ronde ouverte de toutes parts, au-dessus de laquelle s'élève un dôme couvert en pierre de taille avec une galerie à balustrade en pierre. L’entablement est orné de pots à feu au-dessus de tous les pilastres ; le dôme se termine par une lanterne en pierre de taille, ouverte de toutes parts, décorée de pilastres et d’un balcon en fer surmonté d’une flèche à girouette. L’ensemble a 78 m d’élévation.

L’intérieur de l’église, bien exécuté, parait généralement trop massif. La nef et les collatéraux sont bien proportionnés ; ils ont 16 m 25 cm de longueur ; la nef en présente 15 m en largeur et les collatéraux 8 m 11 cm. La dernière partie de la nef, près du sanctuaire, a un dôme en pierre de taille de 42 m 60 cm de diamètre, peint par Claude Jacquart ; il représente un ciel ouvert. Le sanctuaire est séparé de la nef par un grillage de fer à hauteur d’appui, et il est entièrement pavé de grands carreaux en marbre noir et blanc. L’autel, d’une vaste étendue, mais proportionné au local, se compose d’un assemblage de marbres bien choisis. Le sanctuaire est orné d’une boiserie d’environ 4 m de hauteur, jusque et y compris les chapelles latérales ; elle est peinte en jaune gris, avec encadrement et vingt-deux médaillons en relief d’une exécution assez bonne. Deux rangs de stalles y sont accolés. Au milieu d’elles s’élève celle de l’évêque, autrefois du primat, tapissée en velours cramoisi, aux armes du dignitaire, avec un dais de même étoffe. Elle est surmontée d’une niche éclairée par le haut, où l’on a placé une statue de la Vierge tenant l’enfant Jésus, ouvrage d’un bon artiste. Les voûtes de l’église sont en lunettes, ayant des arcs-doubleaux ornés de rosés encadrées, soutenues par des massifs en pierre de taille, décorés de pilastres d’ordre corinthien, terminés par des galeries qui règnent autour de l’église. Les collatéraux sont également ornés de pilastres, entre lesquels se trouvent de chaque côté trois chapelles rentrantes.

L’église St-Epore. L’église actuelle de St-Epore n’est pas la première qui ait porté ce nom, car elle n’a pas été achevée avant 1541, comme on peut s’en convaincre par une inscription gravée en lettres gothiques sous la croisée de la chapelle St-Joseph.

La tour de St-Epore, de forme carrée, était la plus élevée de toute la ville quand les Bourguignons assiégeaient Nancy. Sa croisée occidentale, qui a vue sur la commanderie de St-Jean, où était le quartier du duc de Bourgogne, présentait encore dans le dernier siècle les crochets auxquels avaient été pendus les principaux officiers bourguignons prisonniers, en représailles de la mort de Suffron de Bachier, conseiller maître d’hôtel de René II, que Charles le Téméraire fit accrocher au gibet contre la foi des traités.

Le portail de St-Epore, placé au-dessous de la tour, a beaucoup de rapport avec celui de Ste-Ségolène de Metz ; le grand autel n’offre rien de remarquable, mais derrière lui on admire une cène exécutée vers 1582 par Drouin, célèbre sculpteur nancéien. Les chapelles dites de la Conception, de St-Nicolas, du St-Sacrement, de St-Joseph et de Notre-Dame de Pitié offrent encore des choses curieuses. Dans la première est une peinture à fresque, de 5 m de haut sur 4 de large, exécutée par Léonard de Vinci au commencement du règne d’Antoine de Lorraine, et représentant six sujets différents, groupés de manière à former un morceau d’ensemble ; malheureusement, pour la restaurer, des artistes malhabiles l’ont recouverte d’un vernis à l’huile qui la dépare. L’encadrement ogival, faisant le pendant avec celui où cette fresque est dessinée, contient un grand tableau d’une bonne école. La Vierge de la même chapelle est de belle rocaille. En descendant du même côté, on aperçoit un bas-relief gothique d’une exécution très naïve, représentant le Christ levé du tombeau par sa mère, et plusieurs peintures estimées, entre autres une Vierge placée vis-à-vis de la porte d’entrée latérale. Dans l’autre collatéral on remarque une Vierge, un Christ portant sa croix, une Ste-Anne avec la Vierge, un Ecce homo, etc. Les statues placées au fond du collatéral à droite, dans la chapelle de Châtenoy, exécutées sans goût, sont d’un gothique allemand très lourd.

L’église des Cordeliers. Cet édifice, commencé en 1477 par Henri II, duc de Lorraine, fut achevé vers l'an 1484, et forme un angle droit avec l’ancien palais ducal. Il n’offre qu’une seule nef voûtée d’environ 79 m de longueur, y compris le chœur, sur 10 m de large. Elle est terminée par seize fenêtres de grandeur inégale en ogive. Des vitraux armoriés au blason de René II ornaient autrefois ces fenêtres, ainsi que la rose du portail. Le tombeau le plus remarquable qu’offrait et que renferme encore la nef des Cordeliers est placé à droite de l’avant-chœur, et a été élevé à René par sa veuve vers l’an 1515. C’est un monument très curieux de la renaissance, et qui mérite d’être étudié dans ses détails. Au-dessus de la voûte le Père éternel semble planer sur les saints personnages rangés immédiatement au-dessous sur une corniche, et enfoncés dans de petites niches très élégantes. Sous la figure de Dieu on lit la devise : Fecit potentiam in brachio suo. Ces statues coloriées représentent la Vierge, l’archange Gabriel, saint Georges, saint Nicolas, saint Jérôme et saint François, patron des cordeliers. Plus bas des anges soutiennent les nombreux écussons qui composent les diverses parties du blason des ducs de Lorraine. Leurs armes pleines sont réunies ensuite sur un bouclier surmonté d’un cimier de bronze, au haut duquel est un aigle aux ailes déployées. Les pilastres, les corniches et le reste du tombeau sont peints en azur et en vermillon, d’où se détachent des arabesques d’or en demi-relief. Leur variété, leur dessin, leur fini sont extrêmement précieux ; mais, par un reste de mauvais goût, ces ornements renferment le profil de René assez peu ressemblant.

A côté du tombeau de René II on voit celui du cardinal de Vaudémont, Charles de Lorraine, fils du prince Nicolas et d’Anne de Savoie-Nemours, mort à Toul, dont il était évêque, le 30 octobre 1587. Cet ouvrage en marbre blanc, dû à l’habile ciseau de Nicolas Drouin, représente le prince de grandeur naturelle et à genoux devant un prie-Dieu. Ses traits respirent la majesté et le recueillement. La statue a été replacée sous un vaste portique formé par deux colonnes en marbre noir, et par un fronton sur lequel on lit :

CAROLUS LOTHARINGIUS, CARDINALIS VAUDEMONTIUS.

Cinq tombeaux, rangés sous des arcades en .cintre surbaissé, décorent aujourd’hui cette église. Le premier qui se présente à gauche, dans l’enfoncement d’une chapelle, est celui du célèbre Callot, exécuté par Lépi. Ce tombeau, en forme d’autel, surmonté d’une pyramide, n’est pas artistement fait ; cependant le portrait du grand homme en médaillon laisse peu de chose à désirer : sa ressemblance est parfaite. Le second tombeau, à sarcophage moderne, est celui d’Antoine de Vaudémont, mort en 1447, et de Marie d’Harcourt, son épouse. Des religieux et des anges ailés, dans une attitude vraie et naïve, décorent le piédestal du mausolée. Le troisième, du même côté, offre une partie du mausolée de la duchesse Philippe de Gueldres, transporté de Pont-à-Mousson, où elle avait été ensevelie. Elle est représentée étendue sur son lit de mort, et en costume de religieuse clairiste. La statue est en pierre de couleur d’ardoise, à l’exception de la tête et des mains, qui sont en pierre blanche. Une religieuse clairiste, de très petite proportion, tient une couronne aux pieds de la reine de Sicile. Cet ouvrage, chef-d’œuvre de Ligier-Richier, est assurément le plus beau monument de sculpture qui soit à Nancy.

A droite et en face de ces monuments se trouvent deux autres chapelles. La première renferme le sarcophage de Henri, comte de Vaudémont, mort à Vaudémont en 1375, et d’Isabelle de Lorraine, son épouse. La seconde chapelle renferme le tombeau d’un guerrier armé, ayant la tête appuyée sur un coussin ; une large épée pend à sa ceinture, et ses gantelets y sont attachés. Sa tête, qui offre une physionomie remarquable, annonce environ cinquante ans. On lit autour du sarcophage, en caractères gothiques du XIIIe au XIVe siècle : « Haut et puissant seigneur, monseigneur Théobald de Nvee. » Le reste a disparu. Ce tombeau vient de la collégiale de Joinville, mais on ignore d’une manière positive à quel prince il appartient. On croit néanmoins qu’il est du duc Thiébault, mort en 1203.

Chapelle Ducale. En face du tombeau du cardinal de Vaudémont, et à gauche de l’église des Cordeliers, s’ouvre un portique formé de deux superbes colonnes de marbre noir (données jadis par Marie-Thérèse, et de deux pilastres d’ordre ionique, couronnés d’un fronton dont le tympan est décoré d’un écusson aux armes pleines de Lorraine, supporté par des aigles, et qu’environnent les attributs de la souveraineté. Les piédestaux, les bases, les chapiteaux et tout l’entablement sont blancs, à l’exception de la frise qui est en marbre noir, décorée de croix rayonnantes, d’alérions blancs et d’une inscription en lettres d’or. Un espace très étroit sépare la nef des Cordeliers de la chapelle Ducale, et renferme un sarcophage en forme de coffre, dont le couvercle est décoré de fleurs et d’écailles, au-dessus duquel se trouvent placées debout, dans le mur, la statue de Gérard Ier d’Alsace, comte de Vaudémont, et celle de la princesse Hedwige de Habsbourg, son épouse. Ce tombeau, dont l’expression de tendresse naïve est délicieuse, est un des ouvrages du XIIe siècle les plus dignes d’être vus. Une large porte grillée, en fer doré, surmontée des armes pleines d’Autriche et de Lorraine, avec des étendards, des haches d’armes et des épées, formant un trophée orné de la couronne impériale, donne entrée dans la chapelle Ducale, aussi nommée chapelle Ronde ou Rotonde.

Cet édifice, dont on peut lire la description exacte dans plusieurs ouvrages, tel qu’il était avant sa destruction, est un octogone régulier d’environ 10 m de diamètre, avec cinq fenêtres garnies de vitraux violets, entourés de fleurs de lis et de croix de Lorraine. Seize colonnes de marbre noir, d’ordre composite, avec des chapiteaux blancs, la décorent ; et dans le vide qu’elles laissent entre elles sont rangés sept tombeaux de marbre noir, surmontés d’une couronne, d’un sceptre et d’une main de justice en or, posés sur un coussin de même métal. Le nu des murs, au-dessus des sarcophages, est décoré de bas-reliefs disposés en rosaces, figurant des croix rayonnantes, des alérions, etc. A la jonction des pans, dans les entre-colonnements, on voit des génies portant les armes et les attributs de la souveraineté. Au-dessus de la corniche sont placés des trophées militaires et seize médaillons représentant la suite des ducs de Lorraine. Une coupole élégante et de bon goût, décorée de rosaces, d’emblèmes et d’ornements religieux sculptés, couronne la chapelle Ducale. Une lanterne percée à jour domine cette coupole. Le pavé de la rotonde forme un damier composé de carreaux en marbre noir et de pierres blanches. Enfin au milieu s’élève un riche autel en marbre blanc, dont le devant, exécuté par le messin Chassel, offre en relief l’image du Sauveur au' tombeau.

Au commencement de la première révolution, les restes des ducs de Lorraine, qui étaient dans des cercueils de plomb déposés dans le caveau de la chapelle, furent exhumés et transportés dans un des cimetières de la ville. La chapelle fut dégradée et les tombeaux enlevés ou détruits. Lorsque l’empereur d’Autriche vint en France, en 1815, il voulut visiter cette chapelle : elle était en si mauvais état et tellement encombrée de toutes sortes d’objets, qu’il ne put y pénétrer qu’au moyen d’une échelle et en passant par une des fenêtres. Louis XVIII l’a fait réparer, et les restes des ducs de Lorraine, qui ont été retrouvés dans le cimetière où ils avaient été transportés, ont été rapportés dans la chapelle en grande cérémonie. M. le marquis de Foresta, préfet de la Meurthe, était le commissaire délégué par le roi pour représenter la maison de France, et M. le baron de Vincent, ancien ambassadeur d’Autriche, était délégué par l’empereur pour représenter la maison d’Autriche et de Lorraine. Il existe encore ùne fondation, servie par l’empereur d’Autriche, pour faire célébrer un service anniversaire en mémoire des anciens ducs de Lorraine, et payer un chapelain chargé de célébrer tous les jours l’office divin dans l'église des Cordeliers.

Biographie.

Nancy est le lieu de naissance d’un grand nombre de personnages célèbres à divers titres, parmi lesquels on cite :

- Le P. Maimbourg, historien.

- Durival, historien de la Lorraine.

- J.-J. Bouvier, dit Lyonnais, historien de Nancy.

- Ch.-L. Mollevault, poëte, membre de l’Institut.

- Paussot de Montenay, satirique, auteur dramatique.

- Guilbert de Pixérécourt, fécond auteur dramatique.

- H. Lemaire, romancier et auteur dramatique.

- P.-F. Henry, littérateur.

- F.-A. Chevrier, littérateur et pamphlétaire.

- F.-B. Hoffmann, spirituel critique et littérateur.

- S.-L. Saulnier, publiciste.

- Mich. Berr, savant israélite.

- F.-Ig. de Mirbeck, jurisconsulte et économiste.

- J.-L. Beaulieu, archéologue.

- Ch.-L. Matthieu, archéologue.

- J.-B. Beurard, minéralogiste.

- Mme d’Happoncourt de Graffigny, romancière et auteur dramatique.

- Mme de Sivrt Vannoz, auteur de charmantes poésies.

- Mme Voiart, auteur d’ouvrages agréables.

- Matthieu de Dombasle, savant agronome, auquel la ville de Nancy vient de voter une statue.

- Lecreulx, savant ingénieur civil.

- Jeauroy, habile médecin.

- Jos. Ducreux, peintre.

- Bellangé, peintre, mort en 1638.

- Callot, célèbre graveur.

- Israël Sylvestre, graveur.

- Isabey, célèbre peintre en miniature.

- Larue, dit Mansion, peintre en miniature.

- Grandville, peintre et caricaturiste.

- Audinot, acteur dramatique, fondateur du théâtre de l’Ambigu-Comique.

- Garder, célèbre danseur et chorégraphe.

- Mme Raucourt, actrice du Théâtre-Français.

- La belle MM Walmonzey.

- Le duc de Choiseul, ministre d’Etat sous Louis XV.

- Le marquis de la Tour du Pin, préfet de la Dyle, de la Somme, et ambassadeur.

- Le baron de Ladoucette, préfet des Hautes- Alpes, de la Roër, de la Moselle, membre de la chambre des députés.

- P.-D.-L. Saulnier, préfet de la Meuse et préfet de police sous l’empire, membre de la chambre des députés.

- J.-Cl. Mallarmé, membre du conseil des cinq cents et du tribunat, préfet de la Vienne et de l’Indre sous l’empire.

- Le maréchal de Bassompierre,

- Le lieutenant général d'artillerie comte Propot.

- Les généraux comte de Vaubecourt, baron Grandjean, Hugo, Christophe, Liébault, etc.

Bibliographie.

- Lyonnois (l’abbé J.-J. Bouvier). Essais sur la ville de Nancy, avec les plans de l'ancienne et nouvelle ville, 2 Vol. in-8, 1779. — Histoire des villes vieille et neuve de Nancy, depuis leur fondation jusqu’en 1788, 3 vol. in-8, 1805-11.

- Andreu de Bilistein (Charles-Joseph). Essai sur la ville de Nancy, in-12,1’762.

- Lepage (Henri) ; Histoire de Nancy, ville vieille et ville neuve, in-8, 1838. - Souvenirs et Monuments de la bataille de Nancy, broch. in-8, 1838.

- Héré (Emm.). * Plans et Elévations de la place royale de Nancy et des autres édifices qui renvironnent, bâtie par les ordres du roi de Pologne, etc., in-fol., 1753.

- Villeneuve-Trans (le marquis de). Chapelle- ducale de Nancy, ou Notice historique sur les ducs de Lorraine, leurs tombeaux, la cérémonie expiatoire du 9 novembre 1826, etc., iu-8, 1826, 1827. — Notice sur les tombeaux de Charles le Téméraire et de Marie de Bourgogne, in-8, 1840. .— Notice sur la tapisserie de Charles le Téméraire, conservée à la cour royale de Nancy, in-8, 1838.

- Cayon (Jean). Eglise des Cordeliers à la chapelle ronde, sépultures de la maison de Lorraine à Nancy, histoire et description de ces édifices, avec gravures et plans, in-8, 1842. - Précis historique et descriptif sur l'église des Cordeliers, la chapelle ronde, sépultu- turcs de la maison de Lorraine à Nancy, in-18 d’une feuille un tiers, 1843. - Perspective de la chartreuse ducale de Bosserville près Nancy, telle qu’elle était encore en 1790, in-4, 1838.

- Jullet (Nicolas). Les Miracles de Notre- Dame de Bon-Secours-lès-Nancy, in-8, 1630. - Notice sur la promenade dite de la Pépinière et les améliorations à y faire, in-8, 1834.

- Haldat (C.-N.-Alex. de). Le Guide du voyageur à Nancy, in-8, 1818.

- Begin (E.-A.). Guide de T étranger à Nancy, in-12,1836, 1837.

- Lepage (Henri). La Ville de Nancy et ses environs, guide du voyageur, in-18 de 6 feuilles et demie, 1844.

- Marquet. Dissertations sur deux maladies très-compliquées et très-dangereuses, guéries au .moyen de l'eau de St-Thibault (Clef du cabinet du Luxembourg, 1758, Vallerius lothar., p. 177, et Diction, minéral, et hydrolog. de la France, t. n, p. 290).

- Bagard (Ch.). Discours sur les eaux minérales de Nancy, in-8, 1763.

- Mandel. Analyse dlune eau minérale nouvellement découverte à Nancy, in-8, p. 21, 1772.

Vue méridionale de la grande place dite Place Carrière à Nancy

Estampe sans doute du 18ème siècle - collection personnelle

Article extrait du Dictionnaire universel géographique et historique - Thomas Corneille - 1708

(collection personnelle)

NANCY. Ville capitale de Lorraine et l’ancien Siège des Ducs de ce nom. La rivière de Meurthe qui, passe au pied des murailles, remplit ses fossés qui sont très profonds, et sa situation dans une plaine est fort agréable. Les Auteurs Latins l’appellent Nancium et Nanceium.

Elle est divisée en deux parties, en vieille et neuve ville.

Le Palais des Ducs est dans la vieille, fort grand et d’une architecture remarquable. Il est enrichi au dedans de plusieurs belles peintures, et on s'attache particulièrement à y voir une figure humaine, de grandeur naturelle, à laquelle on peut faire faire toutes sortes de mouvements, comme à un homme véritable, quoiqu'elle ne soit que de bois. Elle est composée de petites pièces rapportées et cousues ensemble avec un art et une justesse merveilleuse. L'entrée de ce Palais est magnifique. On aperçoit d’abord une belle cour fermée de quatre grandes ailes soutenues de portiques, avec quelques tours basses ornées de figures et de bas-reliefs, l’une sert d’arsenal, l’autre de montée. Le jardin qui est très propre occupe le dessus d’un bastion où étaient autrefois les murailles de la villes II en reste encore quelques grosses tours rondes que l’on voit du côté de la carrière, qui est la place du manège.

La ville neuve n’était anciennement qu’un faubourg, qui fut fortifié l’an 1587, du temps des guerres d’Allemagne. Le Roi Louis XIII prit Nancy en 1633. Louis le Grand en fit raser les fortifications en 1661. Celles de la vieille ville furent rebâties l’an 1673. et ensuite celles de la neuve.

Elle est défendue d'une bonne Citadelle bâtie sur le lieu le plus élevé de toute la ville.

L’église de saint George mérite d’y être vue, à cause des superbes tombeaux des Ducs qui y sont ensevelis. On a ôté de Nancy deux pièces de fonte que l’on avait crû ne se pouvoir charrier jusqu’à ce qu’un Ingénieur entreprît il y a dix ou douze années de les transporter et y réussit. L’une est la fameuse coulevrine qui faisait aller le boulet jusques à saint Nicolas, village à deux grandes lieues de Nancy, elle a été portée à Dunkerque. L’autre est un cheval de bronze sur lequel était la statue d’un Duc de Lorraine.

Nancy, dont les fortifications furent de nouveau rafées l’art 1698 en suite du Traité de Paix, est à cinq lieues de Toul, à huit de Marsal, à dix de Metz, à quatorze de Bar-le-Duc, à dix-huit de Luxembourg et à vingt-huit de Brissac et de Strasbourg.

Jacques Callot, gravure de Jacquand (?)

extraite du Plutarque français - Vie des hommes et femmes illustres de France

Ed. Mennechet - 1836 -

Collection personnelle

Cette ville a été la Patrie du fameux Jacques Callot, qui naquit l’an 1594. Ses parents qui étaient nobles, le destinaient à toute autre chose qu’à la gravure, mais il se sentit une inclination si forte à dessiner tout ce qu’il voyait, qu’il se déroba d’eux dès son plus bas âge, et alla à Rome pour se perfectionner sur les plus grands Maîtres. Il y réussit admirablement, et les ouvrages par lesquels son rare talent fut connu, lui donnèrent une si grande réputation, qu’il trouva partout des admirateurs.

M. Perrault de l'Académie Française, qui lui a donné place parmi ses Hommes illustres, parle de lui en ces termes :

Callot a été admirable en bien des parties, mais il l’a été particulièrement à faire les figures en petit, et à savoir faire trouver dans deux ou trois traits de burin, l’action, la démarche, l’intention et même jusqu’à l’humeur et au caractère particulier de chaque figure. Il avait encore une adresse singulière à ramasser en peu de place une infinité de choses, et si cela se peut dire, le don de créer de l’espace, car en un pouce d’étendue, il faisait voir distinctement cinq ou six lieues de pays, et une multitude inconcevable de personnages.

Gaston de France, Duc d'Orléans, oncle du Roy, aimait fort Callot, et prenait un grand plaisir à le faire travailler en sa présence. Il n’était âgé que de quarante et un an, quand il mourut, ce qui arriva à Nancy le vingt-trois de Mars 1635. Ses parents le firent enterrer dans l’église des Cordeliers, et on lui dressa un Tombeau, où il est représenté à demi corps sur une table de marbre noir.

|

![]()