Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau

(collection personnelle - les intertitres ont été rajoutés)

Présentation générale d'Orléans

ORLEANS, Genabum Aureliorum, Aurélia, Aureliae, Aureliacum, grande, belle et très ancienne ville, chef-lieu du département du Loiret (Orléanais), chef-lieu du 4e arrondissement et de 5 cantons, bonne ville n° 10. Cour royale d’où ressortissent les tribunaux des départements de Loir-et-Cher, du Loiret et d’Indre-et-Loire. Tribunal de 1ère instance et de commerce. Chambre et Bourse de commerce. Conseil de prud’hommes. Académie universitaire. Collège royal. École gratuite de dessin et d’architecture. Évêché. Séminaire diocésain. École secondaire ecclésiastique. Quatre cures. Société des sciences, belles-lettres et arts. Bureau de poste. Relais de poste. Population 42,584 habitants.

Terrain tertiaire moyen.

Autrefois duché et évêché, parlement de Paris, gouvernement général, généralité et élection, prévôté générale de maréchaussée, châtellenie, bailliage, présidial, juges-consuls, hôtel des monnaies, bureau des finances, maîtrise particulière, capitainerie des chasses, société littéraire, université, collège et école de droit, chambre syndicale, bureau des trésoriers de France, bibliothèque publique ; plusieurs chapitres, séminaire, couvents de Carmes déchaussés et de Grands Carmes, de dominicains, de pères de l’Oratoire, de Récollets, de Minimes, de Capucins, d’Augustins, de chanoines réguliers, de Chartreux, de Carmélites, les Filles du bon Pasteur, d’Ursulines, de religieuses de la Visitation, de St-Loup et du Calvaire, de nouvelles catholiques, et de Filles de Fontevrault, abbaye ordre de Cîteaux.

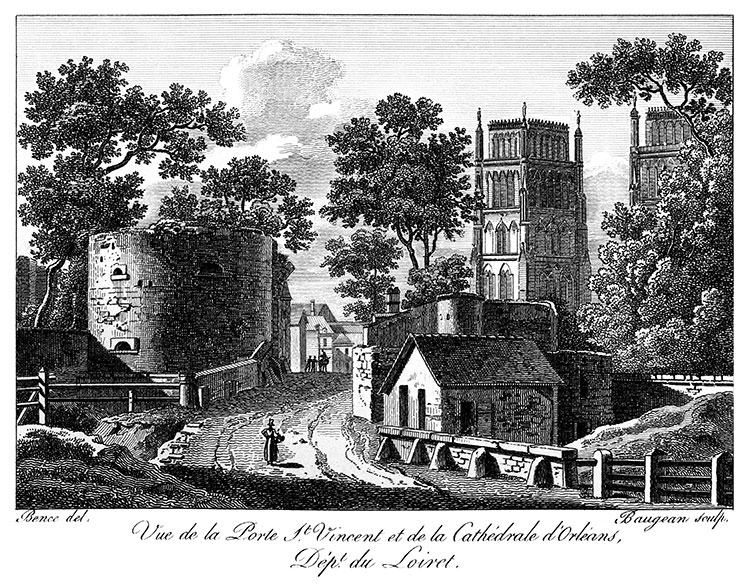

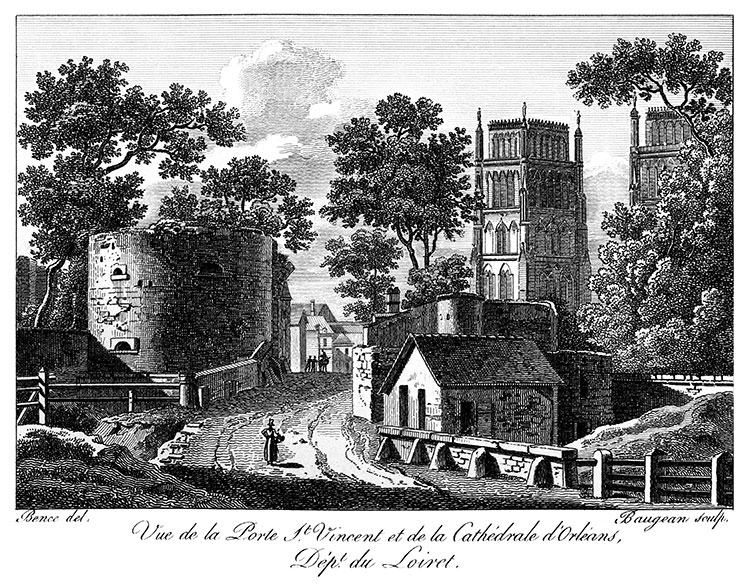

Porte St. Vincent et cathédrale d'Orléans vers 1825, gravure de Bence,

extraite du Nouveau voyage pittoresque de la France - Osterwald - 1827

(collection personnelle).

Les mesures de plusieurs routes de l’Itinéraire d’Antonin et de la Table de Peutinger, qui parlent de Lutecia, Paris, Cœsarbdunum, Tours, Agedincum, Sens, et Nevirnum, Nevers, et qui toutes aboutissent à un lieu nommé Genabum, prouvent en les appliquant sur la carte moderne que Genabum occupait le même emplacement qu’Orléans, et que c’est la même ville qui prit le nom d’Aurelianis, probablement d’après l’empereur Aurélien. Aimoin, qui écrivait dans le VIe siècle, et Hugues de Floriac, dans le XIe, disent positivement que Genabus est la même ville qu’Orléans. Cependant l’abbé Lebeuf, Dulaure et plusieurs autres placent Genabum à Gien, et il paraît aujourd’hui prouvé que c’est Gien qui occupe l’emplacement de Genabum.

Les Anglais peuplent les villes qui bordent les rives gracieuses de la Loire depuis les environs d’Angers jusqu’à Beaugency. Tours est surtout leur ville de prédilection et le séjour préféré par l’opulente aristocratie britannique.

A Orléans, ville très rapprochée de Paris, dont on fait le trajet en quelques heures, ville agréablement située au bord de la Loire, à la jonction de la levée et de plusieurs grandes routes, on ne trouve pas une seule famille anglaisé établie, et on remarque même que rarement les Anglais y séjournent plus de vingt-quatre heures, à moins d’une absolue nécessité. J’en demandais un jour la raison à un Anglais de mes amis, qui me donna ainsi la clef de cette énigme. Après avoir parcouru une grande partie de la France où il faisait un séjour assez prolongé dans chaque ville importante à étudier, il était arrivé à Orléans, où il désirait trouver un appartement garni, et était sur le point d’en arrêter un pour plusieurs mois, lorsque ayant fait connaître que cet appartement était destiné à être habité par une famille anglaise, l’hôte fit naître tant de difficultés, que le marché, sur le point d’être conclu, fut rompu tout à coup par le motif qu’on croyait avoir loué à un Français, mais qu’on ne croyait pas pouvoir sympathiser avec des Anglais. Les Orléanais, dit-il, ne peuvent nous pardonner notre conduite envers la libératrice de leur ville, et je crois qu’il avait raison.

Orléans, ainsi que toutes les villes, s’est agrandie successivement. Aurélien l’entoura de hautes murailles flanquées de tours de distance en distance. On y entrait, alors par trois portes défendues chacune par deux tours. En 1329, on forma une seconde enceinte, dans laquelle furent compris les faubourgs. La troisième enceinte eut lieu, en 1456, sous le règne de Louis XI. On joignit alors à la ville le faubourg St-Agnan et la paroisse St-Euverte. Enfin, en 1490, le duc d’Orléans, qui régna depuis sous le nom de Louis XII, fit faire une quatrième enceinte, qui depuis n’a pas été augmentée.

En 1562, Orléans fut pris par le prince de Condé, chef des protestants. L’année suivante, il soutint un siège contre le duc de Guise. En 1567, Charles IX fit démolir les tours et les fortifications, à l’exception des portes Bannier et de St-Jean-de-la-Ruelle, lesquelles furent démolies plusieurs années après.

Les armes d’Orléans sont : de gueules à trois cailloux en cœur de lis et argent deux et un ; au chef d'azur chargé de trois fleurs de lis d’or.

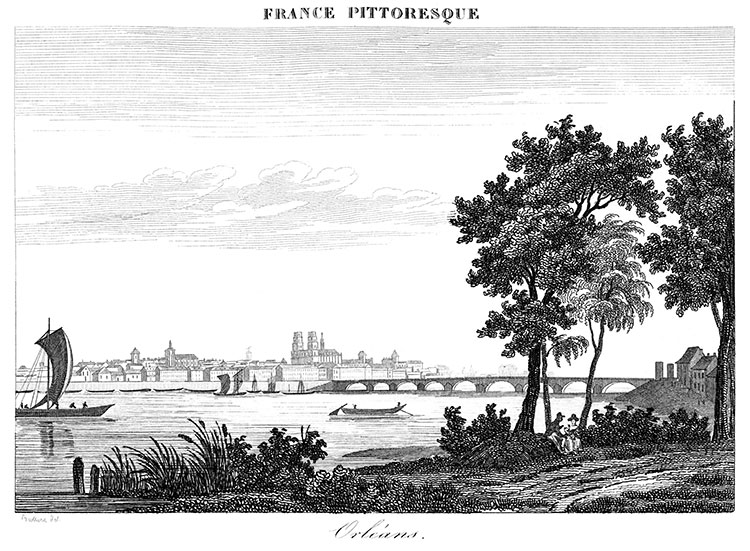

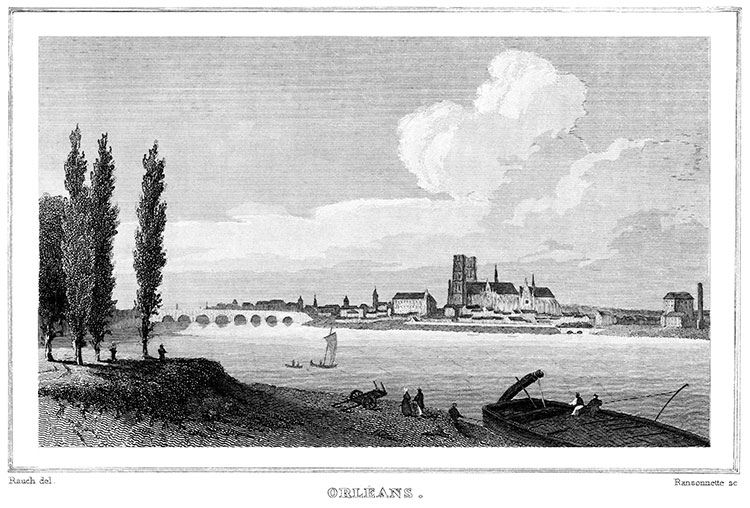

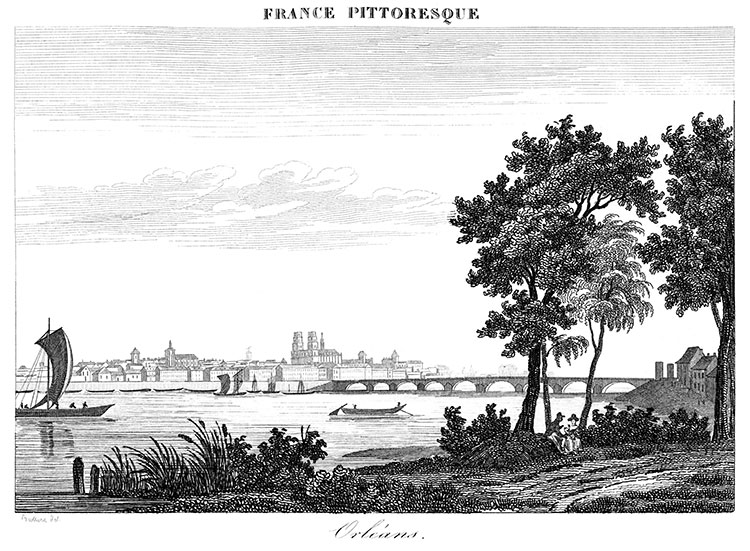

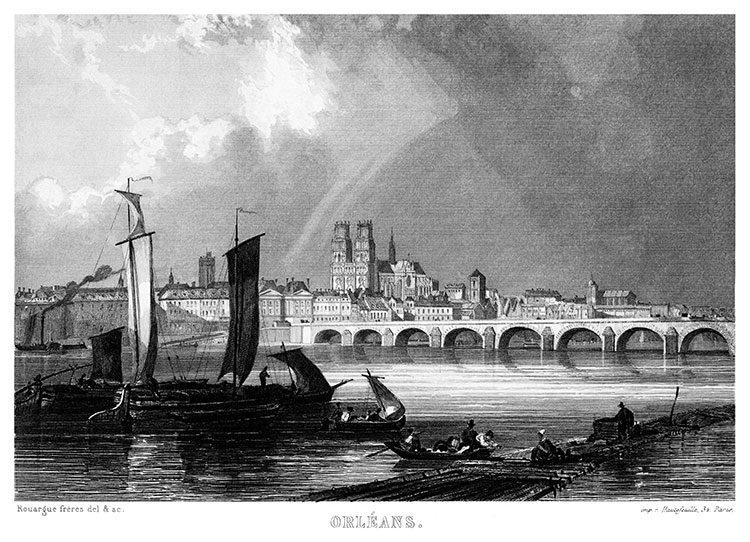

Orléans depuis la Loire, vers 1830, gravure de Bullura

extraite de La France pittoresque - Abel Hugo - 1835

(collection personnelle).

Histoire brève d'Orléans

En 451, Attila, cet heureux brigand, dont le nom seul inspirait la teneur, ayant rassemblé une armée de 500,000 hommes, entra dans les Gaules, espérant de s’en rendre facilement le maître. Après avoir brûlé Cologne, Trêves, Metz, Reims, Cambrai, Besançon, Langres et Auxerre, il arriva le 24 juin devant Orléans, avec l’intention de s’en emparer pour en faire sa place d’armes, et aller ensuite conquérir les provinces qui sont au-delà de la Loire, persuadé que, s’il pouvait vaincre et subjuguer les Visigoths qui les possédaient, il se rendrait bientôt maître de toute la Gaule. La ville était mal fortifiée, et beaucoup moins en état de résister que n’avaient été celles de Trêves et de Metz. Néanmoins, les habitants, encouragés par saint Agnan, leur évêque, opposèrent la plus vigoureuse résistance. Au bout de quelques jours, les vivres commencèrent à manquer, les murailles s’écroulaient sous l’effort des machines, la brèche se trouvait praticable pour un assaut général ; quelques officiers principaux avaient même pénétré dans la place, et étaient en pourparlers avec les habitants pour prendre des otages et convenir d’une capitulation, lorsque Aetius, général romain, arriva au secours de la ville assiégée, à la tête d’une nombreuse armée.

Attila, ne connaissant ni le nombre ni la force de ses ennemis, craignant de perdre une bataille ou d’être forcé dans son camp, prit le parti de lever le siège. Mais aussitôt qu’Aetius s’aperçut que l’armée ennemie levait le camp, il attaqua avec vigueur son arrière-garde et en fit un grand carnage. Idace et Jornandès disent que les Huns eurent 160,000 hommes de tués dans cette affaire. La perte des Goths et des Romains fut encore plus considérable, mais ces derniers restèrent maîtres du champ de bataille. La nuit qui survint couvrit la retraite d’Attila.

Vers l’an 570, Odacre, duc des Saxons, après avoir remonté la Loire à la tête d’une armée nombreuse, vint mettre le siège devant Orléans. Les habitants appelèrent à leur secours Childéric, roi des Francs, qui battit Odacre sous les murs mêmes de la ville, dont il le força de lever le siège ; il poursuivit ensuite les Saxons jusqu’à Angers, s’empara de cette ville, ainsi que d’Orléans et de tous les lieux situés sur le bord de la Loire, et les réunit à son empire.

Clovis s’empara d’Orléans après la chute de l’empire romain. A la mort de Clovis, la monarchie fut divisée entre les quatre fils qu’il laissa : on en fit alors quatre royaumes ; celui d’Orléans échut à Clodomir, l’aîné des enfants de Clovis, auquel succéda Clotaire. Celui-ci mourut, et Orléans devint le partage de Gontran, roi de Bourgogne ; et successivement, par le séjour ordinaire de ces princes, cette ville acquit le titre de capitale. Childebert et ses successeurs, héritiers de Gontran, la possédèrent jusqu’à Clotaire II. Mais, lorsque les ducs et les comtes se rendirent indépendants des rois de Neustrie, Mérovingiens et Carlovingiens, elle tomba au pouvoir de Hugues le Grand ; et son fils, Hugues Capet, parvenu à la couronne, l’y réunit. Ensuite Philippe de Valois l’érigea en duché en faveur de Philippe, son fils, et, depuis Charles VI, qui donna ce duché à son frère Louis en 1391, jusqu’à Charles VIII, Orléans a appartenu à la maison de Valois ; mais Louis XII le réunit au domaine, et Louis XIII en fit l’apanage de Gaston, son frère, auquel succéda Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, qui le transmit à toute sa postérité jusqu’à l’époque de la révolution française.

Vers le milieu du IXe siècle, les Normands, ayant pénétré dans la Loire avec 250 vaisseaux, s’emparèrent de Nantes, d’Angers, et remontèrent le fleuve jusqu’à Orléans, qu’ils prirent et saccagèrent le 28 avril 855. Dix ans après, les Normands prirent cette ville pour la seconde fois et la brûlèrent. En 908, ils se présentèrent de nouveau, brûlèrent et pillèrent les environs ; mais les habitants d’Orléans rachetèrent leur ville du pillage en payant aux Normands une forte rançon.

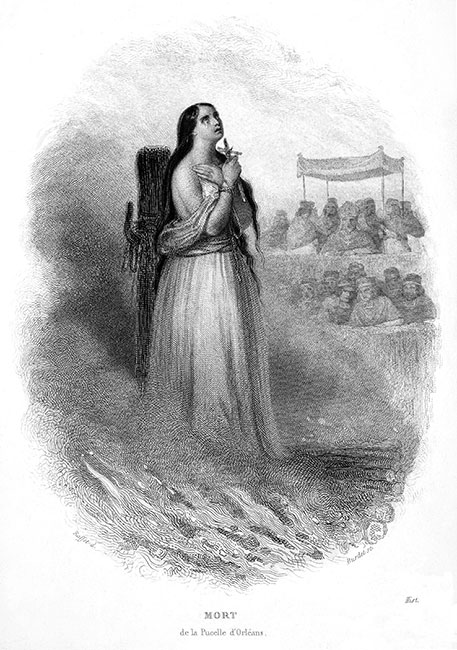

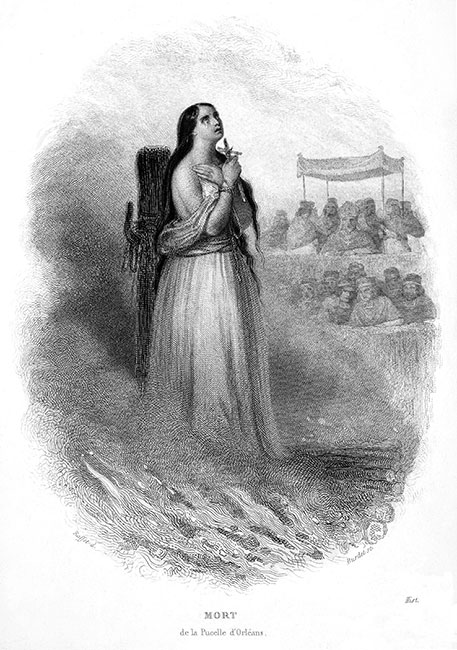

En 1428, les Anglais, possesseurs de la Normandie, de la Picardie, de la Champagne, de l’Anjou et de la Touraine, alliés au puissant duc de Bourgogne, et maîtres de plus de la moitié du royaume, vinrent mettre le siège devant Orléans. Le duc de Bedford s’était fait déclarer, à Paris, régent de France pour Henri VI encore au berceau. Le roi de France, Charles VII, était brave, mais faible et voluptueux ; il se laissait gouverner par ses compagnons de débauches et par ses maîtresses. Tout était désespéré : Orléans, pressé par le comte de Salisbury, était sur le point de se rendre, lorsqu’une jeune bergère, douée d’une imagination exaltée, se persuade que le ciel l’a destinée à sauver la France, et entreprend de le faire. On profite de l’impression que peut faire son enthousiasme sur les soldats. Couverte d’une armure, et la bannière à la main, elle marche à la tête de l’armée ; les généraux qui la conduisent ont l'air de la suivre ; elle n’a point de commandement et parait tout ordonner ; son audace, que l’on cherche à entretenir, se communique à toute l’armée, et les Anglais sont forcés de lever le siège d’Orléans après sept mois d’efforts inutiles. Cette fois-ci l’exaltation religieuse produisit un grand bien. Mais la fortune abandonna l’héroïne : blessée et prise par les Anglais, qui exercèrent sur elle une honteuse vengeance, elle fut condamnée comme sorcière par d’infâmes juges, et brûlée vive à Rouen.

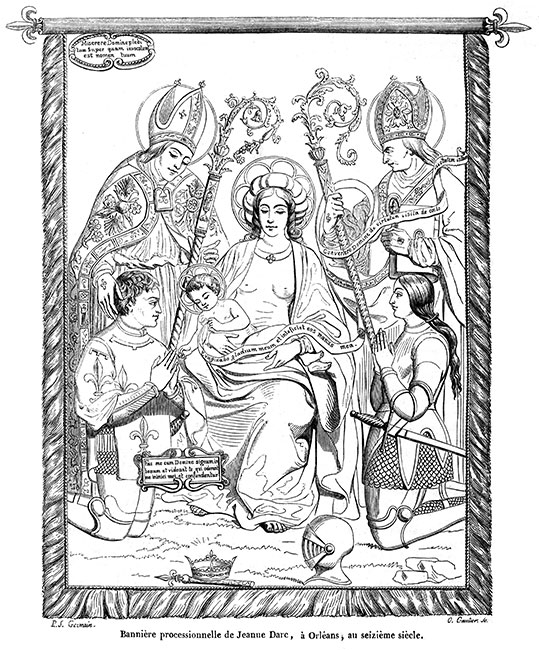

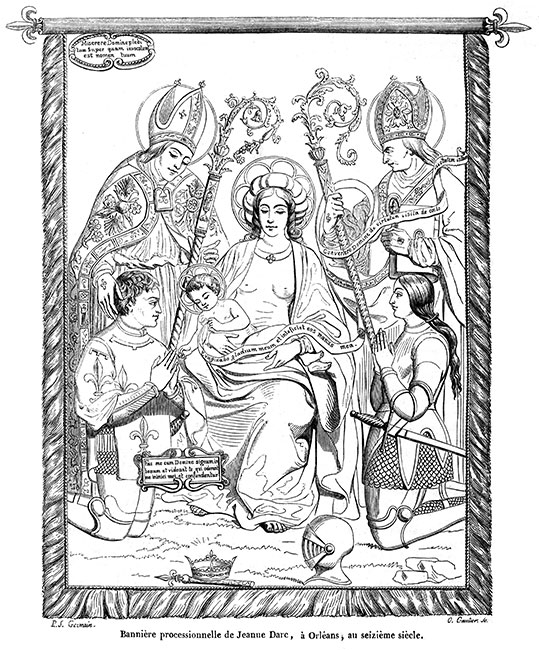

Bannière processionnelle avec Jeanne d'Arc et Charles VII, gravure de P.S. Germain

extraite du Magasin Pittoresque - 1848

(collection personnelle).

Ainsi périt, oubliée du roi de France, cette fille étonnante qui avait relevé son trône. Mais les Orléanais n’abandonnèrent jamais ni le souvenir ni le culte de cette héroïne, qu’ils proclamèrent victime de la vengeance anglaise et de l’oubli de la cour ; un monument fut construit, aux acclamations du peuple, sur le pont même témoin de ses exploits. Les frais en furent supportés par les dames et les demoiselles d’Orléans ; la ville seule lui rendit cet hommage ; Charles VII n’y fut pour rien. Ce monument était assez curieux : le roi y était représenté à genoux, la tête découverte, les mains jointes, armé de pied en cap, et vêtu d’un manteau court ; à ses pieds était sa couronne : la Pucelle, également à genoux, les mains jointes. Entre elle et le roi était une croix très simple, au bas de laquelle la Vierge, assise, soutenait la tête et les bras d’un Christ mourant ; ces figures étaient fixées sur une espèce de rocher placé sur le pont.

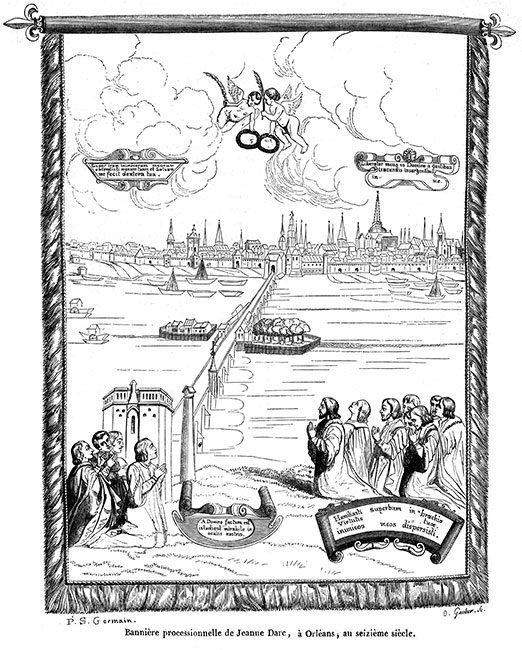

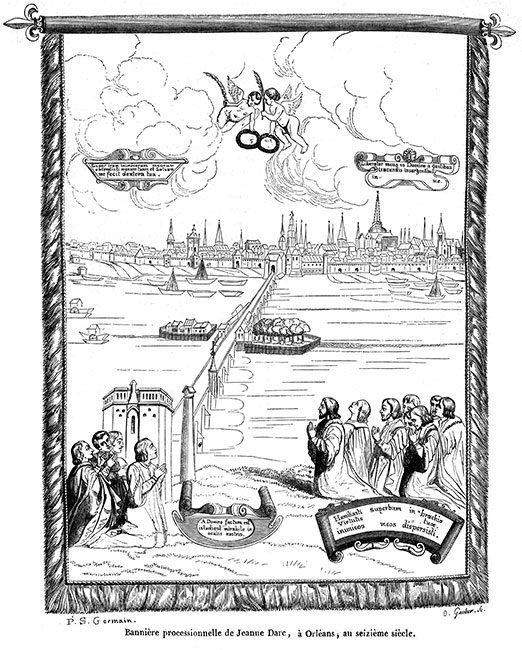

Bannière processionnelle de Jeanne d'Arc avec vue sur Orléans,

gravure de P.S. Germain,

extraite du Magasin Pittoresque - 1848

(collection personnelle).

Une procession annuelle fut instituée pour perpétuer la gloire de Jeanne d’Arc et le souvenir de la délivrance d’Orléans. Si l’on écarte les vains prestiges dont l’imagination superstitieuse des anciens historiens a entouré la Pucelle d’Orléans, pour examiner ce qu’elle a fait, elle n’en paraît que plus admirable. Simple fille de village, elle a acquis la plus belle des illustrations, par la défense de son pays contre des ennemis étrangers. Bien des gens, se refusant à tout sentiment d’admiration, ne voient en elle qu’une femme visionnaire et fanatique dont la politique a su faire un instrument. Mais la superstition était de son temps, et le fanatisme fut eh elle une passion grande et généreuse, puisqu’il opéra des prodiges sans éteindre l’humanité dans son cœur.

Les voies de fait exercées contre les protestants à Orléans, antérieurement à la St-Barthélémy, commencèrent vers le lieu qu’occupent les bâtiments des capucins, sur la levée qui bordait leurs murs de clôture et servait de chemin pour aller au château de l’Île, appartenant au bailli Groslot, où se trouvait alors établi un prêche. Les catholiques avaient détruit les temples des protestants dans la rue d’Hiers, sur l’Étape, aux Quatre-Coins, et même dans la maison d’une demoiselle de Marteville, au cloître de St-Pierre-en-Pont, pour empêcher les huguenots de s’y réunir. Néanmoins ceux-ci avaient formé, tant le fanatisme était poussé à l’excès de part et d’autre, un nouveau prêche dans le château de l’Île, propriété du bailli Groslot, l’un des plus zélés sectaires : plusieurs réunions y avaient eu lieu sans trouble, lorsque des brûlots catholiques insultèrent sur le chemin des protestants qui revenaient paisiblement. Charles IX, ayant eu connaissance des nouveaux troubles qu’excita cette insulte, vint à Orléans vers la mi-juin 1569,

« et assista à la procession du saint sacrement. Il se promenoit chacuns soirs sur le pont, et s’accotant à la belle croix avec quelques seigneurs et chevaliers, voyoit passer un chacun revenant du presche Groslot. Il s’esbattoit même parfois à chanter en gausserie des pseaumes de Théodore de Bèze et aucunes chansons malplaisantes pour nous. »

Cette conduite du roi était peu propre à apaiser l’effervescence qui se manifestait de nouveau à Orléans, où il passait ses soirées avec les dames et les demoiselles les plus jolies de la ville en danses et festins. Il y fit connaissance de la fille du lieutenant particulier Touchet,

« qui avoit esté des nostres et nous avoit deslaissés depuis. Sa fille, alors belle comme Dalila, appelée Marie, vendit au roi son corps comme son père avoit vendu son asme à la convoitise des honneurs. Ils s’enamourèrent vivement tous deux et venoient en même compaignie aux tourelles nous mocquer au retour du presche. »

Charles IX ayant témoigné à sa maîtresse sa surprise de ce que, dans les réunions des femmes les plus aimables de la ville, il ne s’y trouvait aucune des dames et des demoiselles de la religion réformée, lui demanda s’il y en avait de belles et accortes. Marie Touchet lui apprit qu’il y en avait de très jolies, qu’elles ne sortaient pas de leur logis depuis son arrivée, mais qu’il était facile de les voir, s’il le désirait, en allant les attendre sur la turcie St-Jean-le-Blanc, au retour d’une grande cérémonie de nouvelles mariées qui devait avoir lieu

« au presche de l’Isle. Le roy, ses courtisans et, disent aucuns, plusieurs notables d’Orléans et quelques dames, mesmement Marie Touchet, se rendirent sur la levée auprès de Capucins. Les nouvelles mariées, ornées de bouquets et chaperons détroussés, vindrent à passer en la conduite de dames et de ministres. Elles rabattirent leurs chaperons, et leurs figures se trouvant cachées par ce vêtement, au grand déplaisir du roy, un jeune seigneur s’avança et releva le chaperon d’une des mariées (il paraît que c’était une espèce de voile attaché à leur coiffe). Charles IX, trouvant l’espièglerie de son goût, encouragea les autres chevaliers et pages à en faire autant. Le vent était très fort, et dans les débats qu’occasionnèrent ces violences, l’un des chaperons fut emporté dans la Loire. Cet événement fut un signal donné aux autres courtisans ; en un instant toutes les femmes se trouvèrent déchaperonnées et leurs chaperons jetés emmi les flots, malgré la résistance des mères, des époux et des ministres, dont quelques-uns furent blessés grièvement et l’un de nous déroulé en la Loire, d’où il ne revinst que pour mourir tost après. Un chascun s’en fust en la ville assez tristement, où il ne dut plus estre en doubte de ce qu’on nous vouloit faire pour le plus tard. Àdonc, des parents dont les filles avoient été insultées, et aucuns disent baisées sur les joues par ces impudiques et mauvais chrétiens, s’enfuirent dès là en d’autres pays, et bien firent ».

En 1572 Charles IX, ayant résolu de faire assassiner une partie de ses sujets le jour de la St-Barthélemy, trouva à Orléans des complices, c’est-à-dire des bourreaux, pour exécuter ses ordres sanguinaires : et ces bourreaux ont trouvé des historiens dignes d’eux, c’est-à-dire assez lâches pour célébrer la courageuse vengeance des catholiques. Dans la nuit du dimanche au lundi (du 24 au 25 août), un courrier apporte à Orléans l’ordre d’imiter l’exemple de la capitale. Excités par les lettres d’un prédicateur du roi, nommé Sorbin, les Orléanais, durant la nuit du 26, se saisissent des portes, se répandent dans la ville, et immolent à souhait leurs victimes : à peine épargnent-ils quelques veuves, qui demandent le baptême pour elles et pour leurs enfants, comme on demande miséricorde. Deux cents calvinistes, réfugiés dans la place dite encore des Quatre-Coins, s’y défendaient avec le courage du désespoir : n’osant plus les attaquer, mais ne voulant point laisser échapper sa proie, la horde des assassins met le feu aux maisons environnantes, et ces malheureux périssent dans les flammes.

C’est entre la tour Juranville et la tour de Plénincourt qu’eurent lieu, selon divers manuscrits, les plus grands massacres. Nous transcrirons ici le récit qu’on trouve dans l’un d’eux.

« L’ordre étoit venu de la veille, et devoit-on bien s’attendre, après la tuerie des Quatre-Coins et de la tour Juranville, à autres maux. Aussi ne falloit-il demeurer en la ville et bien en la campagne, comme fisrent beaucoup des nostres. Quelques bourgeois refusoient de suivre les mandements de Paris, mais le maire et les échevins donnèrent à leurs soldats des quartiers pour occir et piller, et outre nos malheureux frères tués en la ville en furent bien menés douze cents hors des murailles, auprès de la tour qui avoit déjà été le tombeau de bien deux cents, et là furent tous percés de lance, arquebusés ou épierrés ; et vit-on par la ville, en des places, des potences dressées pendant la semaine entière où continua le massacre, auxquelles on pendit jusqu’à des catholiques qu’aucuns disoient mauvais, pour vuider à net leurs maisons : et de compte faict périt bien en tout, tant en la ville qu’aux remparts, dix-huit cents à deux mille personnes, dont les pauvres cadavres étoient tout dépouillés, mesme de leur surcot, et nuds par les rues, où des tombereaux les enlevoient et jettoient ès fossés de la ville et dans la Loire, à tant que l’eau en estoit rougie et infestée jusqu’à Boisgency. Le massacre continua plusieurs jours, tant au sein de la ville qu’autour des remparts. Le souvenir de ce forfait a été consacré par une espèce de tercet que des sicaires seuls peuvent avoir composé : À Orléans, le jour de Saint-Barthélemy, Y avoit plus de huguenots morts que vifs, Plus de huit cents à mort y furent mis ».

L’auteur des Mémoires sur l'état de la France sous Charles IX, ouvrage imprimé à Midelbourg en 1579, dit que le nombre des victimes s’élevait à plus de dix-huit cents, sans compter les enfants et les femmes.

Si les conciles rendent une ville fameuse, Orléans peut se flatter d’en avoir eu de bien extraordinaires et en grande quantité. Dans le premier, assemblé par Clovis en 511, on établit le droit d’asile, non-seulement pour les églises, mais pour les parvis mêmes des églises et pour les maisons des évêques. Ce concile eut aussi la gloire de remettre en vigueur les rogations, les processions et les abstinences. En 533 Childebert convoqua à Orléans un second concile où se réunirent vingt-six prélats. Ils statuèrent, entre autres choses, que les prêtres ne pourraient habiter avec des femmes sans la permission de leur évêque. Trois ans après, nouveau concile d’Orléans où il fut ordonné aux prêtres et aux diacres déjà mariés de vivre avec leurs femmes comme avec des sœurs ; d’après un autre règlement, un clerc ne pouvait ni poursuivre, ni être poursuivi sans la permission de l’évêque. Treize autres conciles furent encore assemblés à Orléans en 538, 540, 541 et 549, concernant la discipline ecclésiastique ; en 552, contre les sectes des nestoriens et des manichéens ; 634 et 645, sur la foi ; 766, pour faire la guerre au duc d’Aquitaine ; 1227 et 1229, encore sur la discipline ecclésiastique ; en 1401, sur l’assassinat du duc d’Orléans. Mais le plus célèbre de tous fut celui de 1222, contre les manichéens Etienne, Lisois et treize de leurs sectateurs.

Étienne, Lisois et leurs sectateurs avaient été arrêtés inopinément, au moment où Robert et Constance se rendaient à Orléans avec Leuthéric, archevêque de Sens, Guarin, évêque de Beauvais, et un petit nombre d’autres évêques. Déjà la populace semblait vouloir les déchirer, et Constance, pour modérer sa fureur, s’arrêta elle-même sur la porte du temple où le concile s’assemblait, et écarta ceux qui voulaient y poursuivre les hérétiques. Ceux-ci, lorsque les prélats les interrogèrent, cherchèrent d’abord à se dérober au danger par des réponses évasives ; mais lorsque Ardfast les accusa de lui avoir enseigné expressément leurs dogmes, ils les confessèrent avec courage ; ils se déclarèrent prêts à subir, pour l’amour de Jésus-Christ, tous les supplices qu’on voudrait leur infliger, et ils parurent compter ou sur une assistance miraculeuse qui les déroberait au danger, ou tout au moins sur la grâce de devenir insensibles au milieu des flammes. Ce fut aux flammes, en effet, que Robert les condamna, après que le concile les eut dégradés. Une chaumière, à peu de distance de la ville, avait été remplie de matières combustibles pour leur tenir lieu de bûcher. Comme ils sortaient de l’église en chantant des hymnes pour s’y rendre, ils passèrent devant Constance, qui, avec une baguette ferrée à la main, était demeurée à la porte du temple. La reine reconnut son père spirituel, son ancien confesseur, Étienne, à la tête de cette procession lugubre ; elle crut devoir montrer au peuple que le sentiment religieux étouffait en elle toute pitié et tout reste d’affection pour celui qu’elle avait une fois écouté avec tant de respect ; elle s’élança sur lui et, de la baguette qu’elle portait à la main, elle lui arracha un œil. Les victimes étaient au nombre de treize : un clerc et une religieuse, qui firent abjuration, ne furent point compris dans la sentence du concile. On conduisit les autres dans la petite maison qui leur était préparée ; on y mit le feu, et elle fut consumée en peu d’instants.

Les rois de France avaient un palais à Orléans au IXe siècle. En 988 Hugues Capet tint dans cette ville un parlement, où il associa à la royauté son fils Robert, et le fit sacrer et couronner par Seguin, archevêque de Sens. François II convoqua en cette ville, en 1560, les états généraux, qui furent tenus par Charles IX en 1561, pour pacifier les troubles religieux, remédier aux désordres de l’administration de la justice et des finances. L’ouverture de ces états se fit le 13 décembre par le chancelier de l’Hospital, qui proposa aux trois ordres de s’assembler pour rédiger leurs remontrances et d’en former un cahier général.

L’évêché d’Orléans, fondé au IIIe siècle, fut démembré en 1623 de l’archevêché de Sens. L’évêque était seigneur de Seran et de Rivier, et suzerain des barons d’Ièvre-le-Chàtel, de Sully, de Chera, d’Achères et Rougemont, qui devaient le porter lorsqu’il faisait sa première entrée. Le jour de cette cérémonie, il avait le droit de délivrer les prisonniers détenus dans les geôles de la ville. Cette délivrance s’accomplissait de la manière suivante. Quand l’évêque était arrivé à l’ancienne porte de Bourgogne, tous les juges royaux de la ville venaient jurer l’un après l’autre sur les Évangiles

« qu’ils n’avoient détenu ni détourné aucuns criminels de leur ressort et juridiction, comme aussi qu’ils n’avoient avancé ni procès, ni jugement, ni exécution d’aucun d’iceux pour les empêcher d’obtenir leurs grâces ; enfin qu’ils n’avoient commis aucun vol ni fraude au préjudice dudit seigneur évêque. Ensuite les geôliers faisaient serment « d’avoir amené tous et chacun des prisonniers qu’ils avoient en leur garde, sans en avoir celé ni détourné aucun ; puis les criminels étaient conduits dans la cour du palais épiscopal, où ils attendaient la fin des cérémonies du jour et du dîner donné par l’évêque aux principaux personnages de la ville. Alors ils criaient par trois fois : Miséricorde ! et l’évêque, paraissant à l’une des fenêtres, leur adressait une admonition qu’il terminait par ces mots : Nous..... par la grâce de Dieu et du saint-siège apostolique, évêque d’Orléans, suivant le privilège à nous octroyé, et dont nos prédécesseurs ont joui de temps immémorial, vous donnons et octroyons grâce, rémission et abolition des crimes, forfaits et délits par vous commis ; vous remettons les peines afflictives que vous avez méritées, et esquelles vous pourriez être condamnez pour raison d’iceux, et vous restituons en votre bonne fame et renommée, en la possession et jouissance de vos biens, sans préjudice toutefois de l’interest civil des parties ».

Après cela, un des aumôniers de l’évêque avertissait à haute voix les criminels de se mettre à genoux pour recevoir la bénédiction que le prélat leur donnait solennellement ; on leur distribuait ensuite pour leur dîner les viandes qui avaient été desservies de la table de l’évêque. Ainsi finissait cette cérémonie, où se trouvait toujours un si grand nombre de criminels, qu’en 1707 on en compta jusqu’à neuf cents.

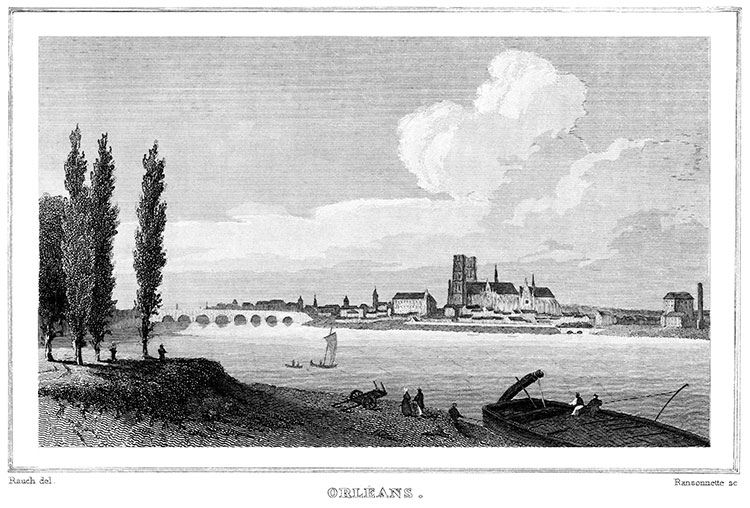

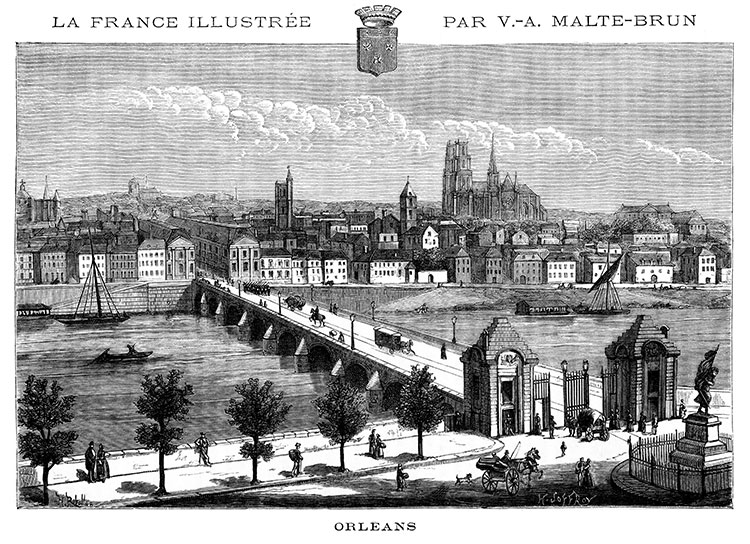

Orléans et la Loire vers 1835, gravure de Rauch

extraite du Guide pittroresque du voyageur en France - 1838

(collection personnelle).

Situation d'Orléans

L’antique cité d’Orléans est bâtie sur la rive droite de la Loire et sur la pente modérément inclinée d’un coteau fertile ; elle se déploie majestueusement au nord du fleuve, et offre un très bel aspect. Les maisons, dans les quartiers les plus anciens, sont généralement mal bâties, et pour la plupart en bois. Mais la plus grande partie de la ville se compose de rues larges, propres, bien percées et bordées de maisons d’une belle construction ; la rue Royale, qui conduit en droite ligne de la place du Martroy au pont, est l’une des plus belles de France. Les places publiques sont vastes, mais peu régulières. La ville est environnée de nombreuses maisons de campagne, et précédée de beaux et très longs faubourgs qui annoncent l’opulence d’une grande cité.

Dans le jardin d’une maison, dite de l’Ermitage, est une source d’eau minérale ferrugineuse froide, sur laquelle une notice a été publiée par M. Prozet en 1774.

La place du Martroy, quoique sans régularité, est la plus belle place d’Orléans. La statue de Jeanne d’Arc, d’une exécution médiocre, en bronze, occupe non le centre, mais une extrémité de cette place. La vierge de Domrémy est représentée en amazone, tenant d’une main son épée, et de l’autre pressant une bannière contre son sein. La pose de cette figure est singulièrement tourmentée ; le costume est un assemblage bizarre du costume antique et du moyen âge. Cette statue, petite de style et de proportions, est le seul monument érigé dans Orléans à l’héroïne qui sauva cette ville, et qui contribua à délivrer la France du joug des Anglais.

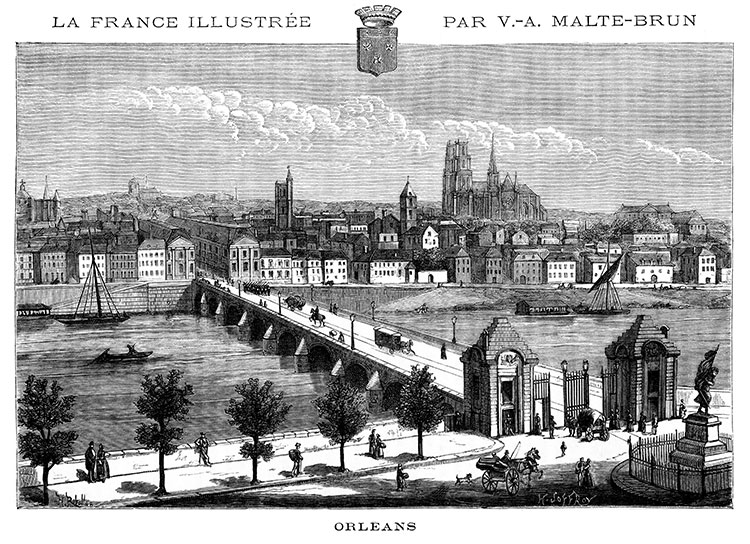

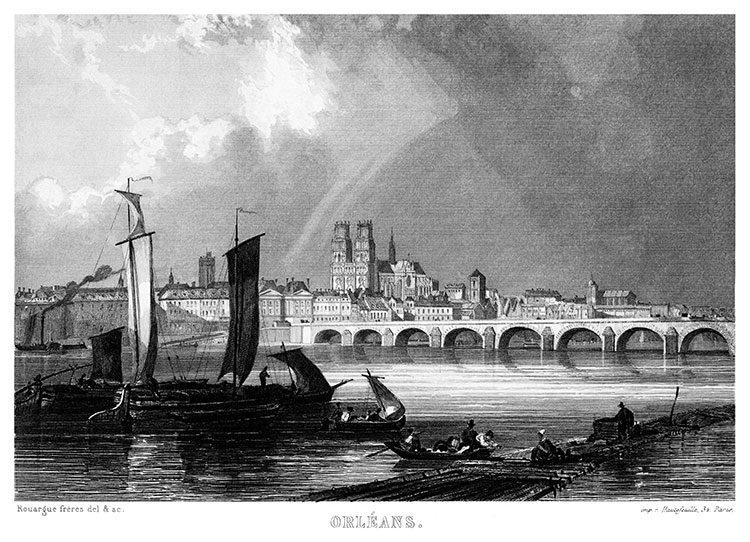

Orléans présente un bel aspect vu de la rive gauche de la Loire, qui, dans cet endroit, est très large, et dont le lit n’est embarrassé par aucune île.

Le pont sur lequel on traverse le fleuve est magnifique par ses proportions : il a 332 m de long, et se compose de 9 arches dont la principale a 33 m d’ouverture. La courbe de ces arches est de celles que les architectes appellent courbes à plusieurs cintres. A la suite de ce pont est une promenade à l'extrémité de laquelle est le joli faubourg d’Olivet, long de 2 km Il est rempli de maisons de campagne et de pépinières. Sur l’ancien pont se voyait autrefois un monument de bronze élevé en l’honneur de Jeanne d’Arc.

Les édifices et établissements les plus remarquables d’Orléans sont :

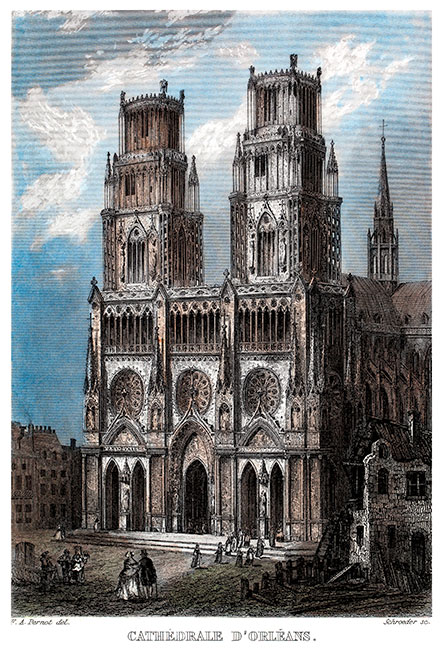

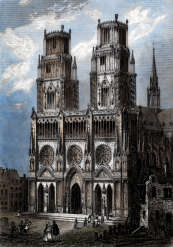

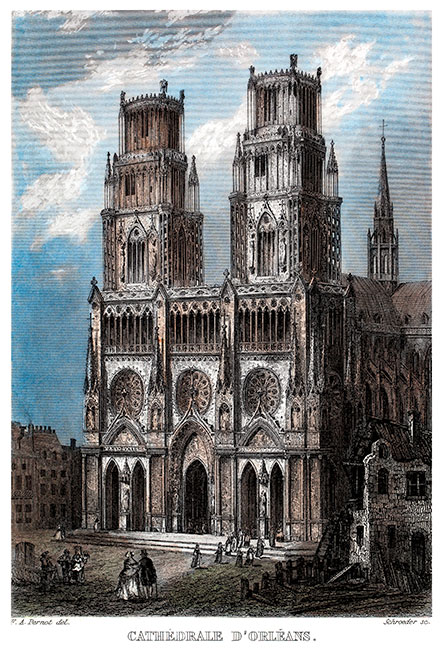

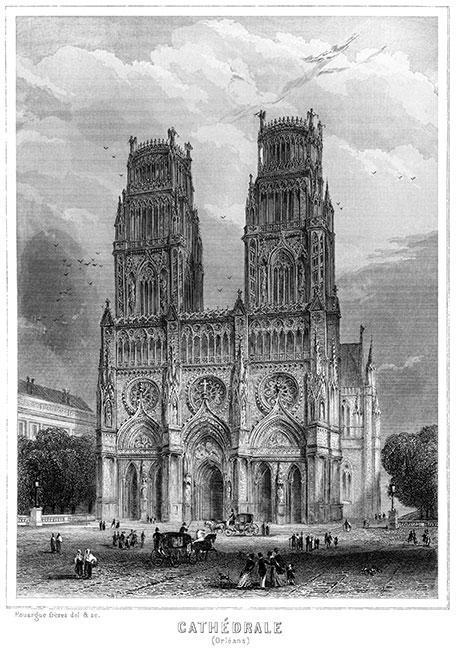

Façade de la cathédrale d'Orléans vers 1850, gravure de F.A. Pernot,

extraite de Les beautés de la France - Girault de Saint-Faegeau - 1850

(collection personnelle).

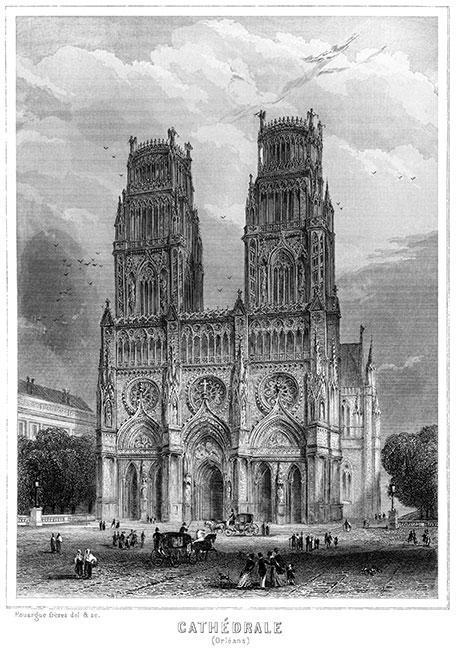

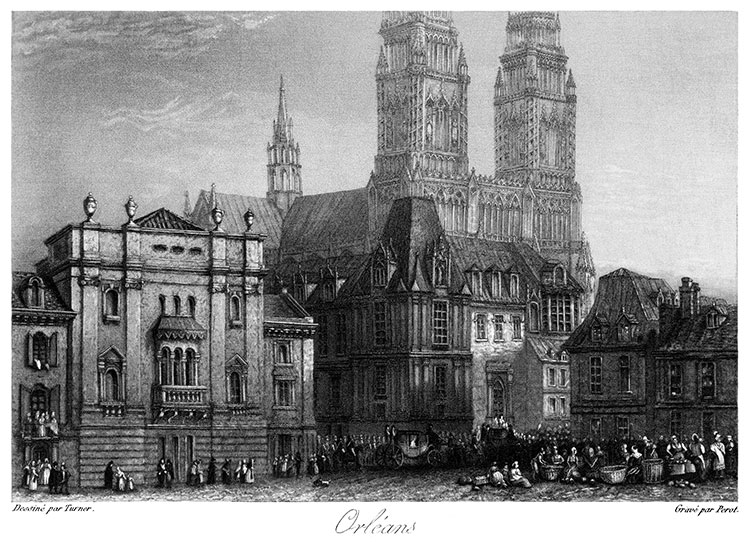

La cathédrale, connue sous le nom de Ste-Croix ; c’est un des plus beaux édifices religieux que possède la France. Les premiers fondements en furent jetés par l’évêque saint Euverte. Brûlée ainsi que la ville par les Normands en 865, la piété des rois de France la releva de ses ruines.

Elle fut encore détruite en 999, et rebâtie par : l’évêque Arnout. Les calvinistes la ruinèrent presque entièrement en 1567 ; il ne resta que quelques chapelles et six piliers de la nef ; Henri IV assigna des fonds en 1599 pour sa reconstruction. Depuis cette époque les travaux ont été suspendus et continués à diverses reprises, et sont sur le point d’être achevés : encore quelques années, et ce superbe édifice sera offert à l’admiration des siècles.

Le plan de l’église Ste-Croix est d’un bel ensemble et n’offre aucune disparate ; malgré toutes les vicissitudes qui ont entravé sa construction, on le croirait d’un seul jet et d’un seul architecte. Le portail est d’une élégance remarquable : les deux tours, ouvrage de Gabriel, sont construites avec beaucoup de grâce et de légèreté, et terminées par une espèce de couronnement ; elles surpassent ce que nous offre de plus élégant en ce genre l’architecture gothique. On remarque aussi les portails latéraux, l’audace irrégulière et gigantesque des voûtes, la richesse des détails et l’effet hardi de l’intérieur. Le chevet est orné d’une chapelle dont les lambris, le retable et le pavé sont de marbre noir et blanc.

Cathédrale d'Orléans vers 1855, vers 1855, gravure de Rouargue frères

extraite de Histoire des villes de France - Aristide Guilbert - 1859

(collection personnelle).

L’historien d’Orléans nous a conservé l’inventaire des reliques conservées dans l’église de Ste-Croix d’Orléans. Nous n’abuserons pas de la patience des lecteurs en reproduisant ici cet inventaire ; nous nous contentons d’en extraire les articles ci-après, pour donner une idée de l’aveugle crédulité de nos pères :

Une châsse d’or renfermant une goutte du sang de Jésus-Christ.

La burette pleine de myrrhe, offerte par les rois mages à Jésus dans la crèche.

La cédule de l’empereur Charlemagne, apportée à saint Gilles par un ange.

Une fiole du lait virginal de la Vierge etc., etc., etc.

L’église St-Agnan offre un joli vaisseau gothique. C’est, après la cathédrale, le plus bel édifice religieux d’Orléans ; mais la nef a été abattue lors de la prise de cette ville par les calvinistes : le clocher, qui était resté debout, a été démoli depuis peu. La chapelle souterraine de cette église mérite d’être visitée par les artistes.

L’église St-Pierre-le-Puellier est la plus ancienne de toutes les églises d’Orléans. Elle est petite et mal éclairée ; quelques-unes de ses chapelles, vers le chevet, offrent à l’extérieur des portions qui remontent à la plus haute antiquité. Dans l’intérieur, On lit une inscription singulière en l’honneur d’une jeune fille nommée Rose de Palis.

L’église St-Euverte, qui sert aujourd’hui de magasin, est une des plus jolies d’Orléans ; elle est surmontée d’une tour construite en 1566, qui a servi longtemps à fabriquer du plomb de chasse.

La chapelle St-Jacques, aujourd’hui magasin à sel, est ornée d’une jolie façade gothique dont les ornements variés sont dignes par leur disposition et leur exécution d’attirer les regards des artistes. L’époque de sa construction est très incertaine ; on présume qu’elle fut bâtie par Louis le Jeune, vers 1155. M. Pensée a donné un joli dessin de la chapelle St-Jacques dans l’Album du Loiret, publié par M. Romagnési.

L’ancien hôtel de ville, occupé aujourd’hui par le musée, est un édifice dont la construction a été commencée sous Charles VIII, et achevée par Louis XII, en 1498. Il est décoré d’une façade remarquable dont M. Romagnési a publié une lithographie dans l’Album du Loiret. Dans la cour se trouve une tour carrée très ancienne, qui faisait partie de la première enceinte d’Orléans, et dont le sommet est maintenant surmonté d’un télégraphe.

Musée. La ville d’Orléans possède un musée fondé en 1825, et déjà très riche en tableaux et en objets précieux dus à la libéralité des habitants et à quelques dons du gouvernement. On y voit des tableaux de Mignard, de Vien, du Guide, de Philippe de Champagne, de Benedettoluti, de Van Romain, du Guerchin, de Drouais, de Rigaud, de Fragonard, etc. Les portes qui servent d’entrée intérieure à cet établissement sont celles de l’ancien jubé de Ste- Croix.

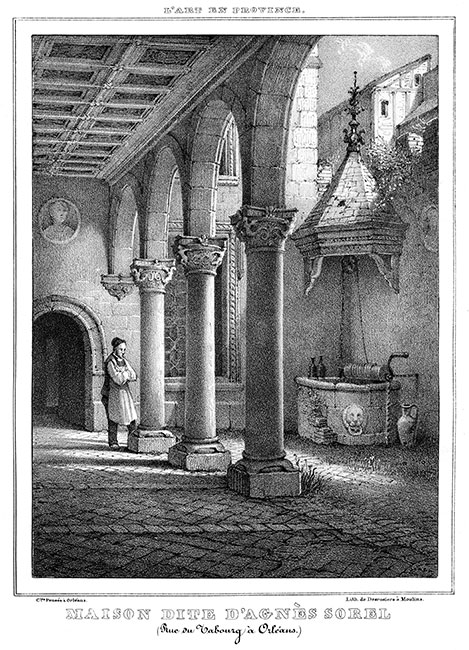

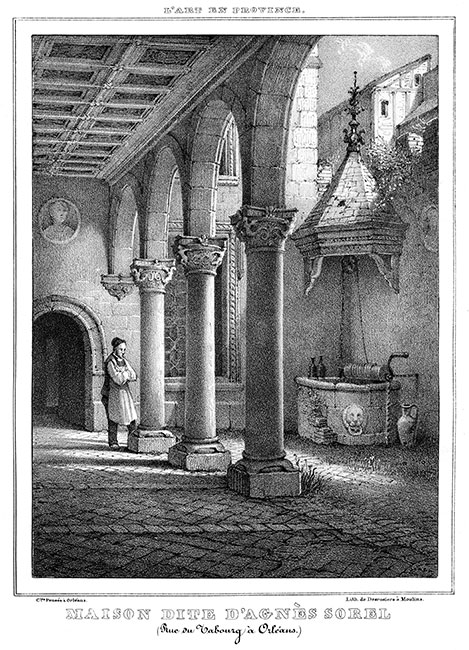

Maison d'Agès Sorel, rue du Tabourg (Vabourg ?) à Orléans

Lithographie de Desrosiers à Moulins

extraite de L'art en Provence - 1836 - P-A Desrosiers

(collection personnelle).

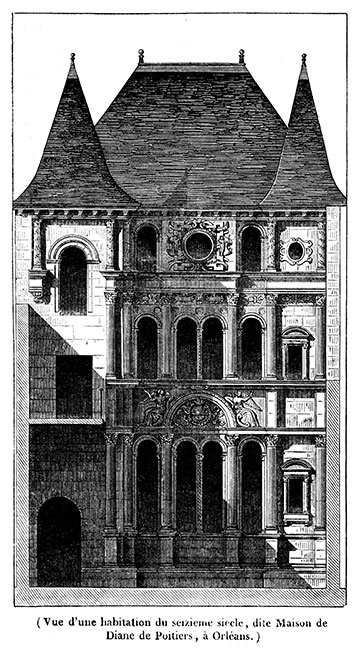

Maison d’Agnès Sorel. Cette maison, située rue du Taboury, n° 15, est bâtie avec un soin particulier et un luxe de sculptures qui annoncent, au premier coup d’œil, qu’elle a dû être habitée autrefois par dé riches et puissants seigneurs. La façade extérieure du bâtiment offre des croisées très ornées, et les deux portes d’entrée sont remarquables par les bas-reliefs en bois qui y sont sculptés.

On a pensé pendant longtemps que cet hôtel avait été construit et habité par le père de Marie Touchet ; d’autres ont prétendu qu’il avait été bâti par le cardinal Briconnet ; mais, d’après la tradition successive de ceux qui y ont demeuré, il est plus généralement reconnu qu’il a été élevé et décoré par Charles VII.

Tout annonce d’ailleurs que cette élégante construction a été faite pour la cour ou pour quelque personnage marquant avant 1470.

Maison de François Ier. Cette maison, située rue de Recouvrance, n° 28, forme l’angle sud- ouest de la rue de la Chèvre-qui-danse ; elle a porté à différentes époques diverses dénominations, mais elle est connue généralement sous le nom de François Ier, à raison des emblèmes qui s’y trouvent. Elle a d’ailleurs été bâtie évidemment sous son règne.

Il devient impossible de savoir positivement pour qui cette maison a réellement été ornée avec tant de soin ; seulement on voit que les ouvriers du roi l’ont sculptée au moment de la plus grande faveur de la duchesse d’Étampes, et que Guillaume Toutin était bien vu à la cour, et lié étroitement avec Jean de la Brosse, auquel François Ier fit épouser sa maîtresse, alors Mlle de Heilly. Les salamandres qui s’y trouvent encore, les chiffres enlacés dans plusieurs salles, et aujourd’hui mutilés, les armes de France, celles du duc d’Orléans et du dauphin, que le propriétaire actuel a été contraint de faire disparaître, tout indique qu’elle a été destinée à devenir l’habitation de personnes marquantes du règne de François Ier.

Mort de Jeanne d'Arc sur son bucher, gravure de Raffet

in Edition Pourrat -1838

(collection personnelle).

Monument de Jeanne d’Arc. Brûlée en 1431, reconnue innocente en 1436, les habitants d’Orléans regardèrent Jeanne d’Arc dans tous les instants comme la victime de la vengeance des perfides Anglais et de l’ingratitude de la cour : aussi à peine la révision de son procès fut-elle connue, qu’on s’empressa de lui élever un monument sur le pont même témoin de ses premiers exploits. Les dames et les demoiselles d’Orléans en firent tous les frais. C’est faussement que les auteurs vénaux ou terrifiés du règne de Louis XI en ont attribué tout l’honneur à Charles VII, pour qu’il rejaillît sur son fils ; car il est constant, d’après d’autres autorités, que ce sont les Orléanais qui en conçurent l’idée et la mirent à exécution avec les deniers de la ville et les parures de leurs femmes.

En 1803, la ville d’Orléans obtint du gouvernement la permission d’élever un monument nouveau à la mémoire de la Pucelle, et désigna une statue de Jeanne d’Arc, modelée par M. Gois. Le 20 mars 1804 on éleva le piédestal, et peu de temps après la statue en bronze et ses accessoires se trouvèrent achevés et placés. La dépense, remplie en grande partie par les souscriptions des habitants, s’est élevée à 40,000 francs environ, y compris une médaille frappée pour perpétuer le souvenir de cette restauration. La statue a 2m 66cm de hauteur, et repose sur un piédestal de 1 m sur 1m 33cm de large, revêtu de très beaux marbres, et orné de 4 bas-reliefs : celui du sud représente le combat des Tourellès ; celui de l'ouest rappelle le moment où Jeanne d’Arc reçut l’épée des mains du roi ; le troisième, à l’est, retrace l’instant du sacre de Charles VII, et le quatrième, la mort affreuse de la Pucelle. On lit sur la face de l’ouest cette simple et convenable inscription : À JEANNE d’ARC.

La statue de cette héroïne représente une femme dans la vigueur de l’âge, coiffée d’un chapeau dont les bords sont relevés, et surmonté de panaches ; sa figure et son cou sont découverts ; une riche cuirasse dessine sa poitrine et sa taille robuste ; les bras sont défendus par une cotte de mailles ; une longue robe passe sous la cuirasse, et descend jusqu’aux pieds, chaussés de souliers carrés et très ornés ;. Ün large ceinturon, passé sur t’épaule, soutient le fourreau d’une épée placée dans la main droite, et dont la pointe est tournée vers la terre ; la main gauche tient un drapeau arraché avec violence à l’ennemi, ce qui imprime à la figure un air farouche qu’on est peu habitué à trouver dans les divers portraits et reliefs de Jeanne d’Arc ; les pieds sont supportés par des débris, sur lesquels on aperçoit trois léopards.

Le palais de justice est un bâtiment d’une agréable distribution, construit en 1821. Le milieu de la façade est décoré de quatre colonnes doriques, surmontées d’un fronton, formant un péristyle exhaussé de huit ou dix marches accompagnées de deux belles figures de sphinx.

Orléans et son pont vers 1880

extraite de La France illustrée - V.A. Malte-Brun - 1855 / 1883

(collection personnelle).

Le pont. Vers l’anne 1750, M. Hupeau, premier ingénieur des ponts et chaussées, projeta le pont d’Orléans. L’exécution en fut confiée à M. Soyer, ingénieur en chef. Au commencement de l’année 1751 on travailla aux premiers batardeaux nécessaires pour sa construction. La première pierre en fut posée le 8 septembre, à la culée du côté de la ville.

Le pont est composé de neuf arches formant 333m de long et 15m 50cm de large, y compris les trottoirs. La largeur de ses arches est inégale ; la plus petite a 30m 50cm, d’ouverture et la plus grande 33m : deux pavillons assez élégants le terminent du côté du portereau, l’un sert de logement au portier, l’autre de bureau à l’octroi. La grille en fer qui le fermait jadis, enlevée en 1794, avait été remplacée par une barrière en bois à laquelle on a substitué en 1808 la grille de fer actuelle. Le milieu du pont, du côté de l’est, est orné d’un écusson aux armes de la ville.

Les glaces de 1789, dont le refoulement, occasionné par une crue subite du fleuve, enleva beaucoup de ponts sur la Loire, ébranlèrent un peu celui d’Orléans ; et c’est depuis ce moment qu’on remarque les lézardes aux deux piles qui voisinent le portereau.

En 1814, l’armée de la Loire, pour assurer sa retraite, avait fait préparer des fougasses sous les deux dernières arches du côté du portereau, et on eut alors l’occasion de remarquer le soin apporté dans la construction des doubles voûtes dont nous avons parlé. Le maréchal Davoust avait établi des palissades et un corps de garde sur le milieu du pont dont l’autre partie, du côté de la ville, fut peu de jours après occupée par une division prussienne. Cent vingt bouches à feu françaises garnissaient les quais de St-Marceau et menacèrent, pendant plusieurs jours, la ville d’une destruction prochaine. Heureusement la prudence du maréchal et l’affection de l’armée pour la France rendirent ces formidables préparatifs inutiles. Le 29 juillet 1815, les Prussiens s’étant dirigés sur Blois et Tours, on s’empressa de reboucher avec soin les trous des fougasses et l’on répara le pont.

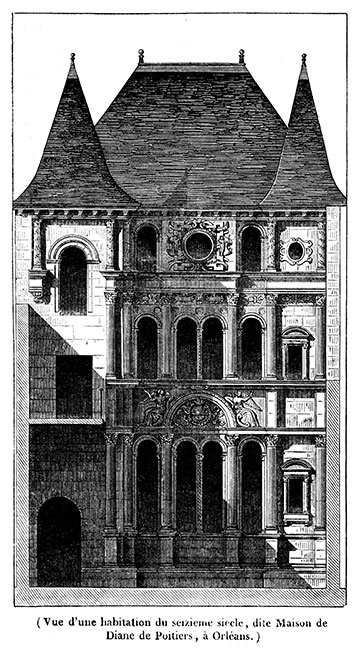

Façade du 16ème siècle de la maison de Diane de Poitiers à Orléans

extraite du Magasin Pittoresque - 1845

(collection personnelle).

Autres édifices

On remarque encore à Orléans la maison du célèbre jurisconsulte Pothier ; le jardin de botanique, orné d’une terrasse d’où l’on jouit d’une fort belle vue ; la bibliothèque publique, dont le joli vaisseau renferme 26,000 volumes. La création de cette bibliothèque est due à Guillaume Prousteau, dont le catalogue a été publié par D. Favre en 1777, in-4. Ayant acquis la bibliothèque d’Hadrien de Valois, il y joignit la sienne et dépensa plus de 40,000 francs pour assurer la fondation de cet établissement.

Industrie.

Fabriques de bonneterie pour le Levant, de chapellerie, couvertures de laine, plomb de chasse, limes, râpes, étrilles, chandeliers, produits chimiques, colle, pipes, carreaux, poterie de terre renommée, poterie d’étain. Filatures de coton et de laine ; nombreuses et belles raffineries de sucre ; vinaigreries considérables ; blanchisseries de cire ; teintureries ; brasseries ; tanneries, mégisseries et chamoiseries.

Commerce.

Placée presque au centre de la France, à l’embouchure des grandes routes qui conduisent à tous les points du royaume, sur le chemin de fer de Paris au Centre, à Bordeaux et Nantes, au bord d’un fleuve qui facilite le transport des productions et des objets d’industrie de tous les départements, cette ville est l’entrepôt d’une quantité considérable de marchandises, et le centre d’un grand commerce. En temps de guerre, elle est l’entrepôt des expéditions que le Midi fait dans le Nord, et notamment à Paris. Le canal d’Orléans qui commence à 4 km de là, et joint cette partie de la Loire à la Seine, en se réunissant au canal de Briare, près de Montargis, favorise en tout temps ce genre de commerce, qui consiste principalement en vins, vinaigres, esprits, eaux-de-vie de Cognac et d’Orléans, farines, grains, sucre raffiné, safran, plants d’arbres fruitiers et d’ornement, arbustes, graines potagères, à fleurs et de prairies, bonneterie pour le Levant, laines, cuirs, fers, sels, bois à brûler, merrain, planches, cercles, charbons de terre et de bois, grand commerce d’épicerie, droguerie et teinture.

Foires les 18 mars, 1er juin (18 jours), 2e jeudi de juillet, 18 septembre, 18 novembre (8 jours).

A 110 km N.-E. de Tours, 119 km Sud de Paris. Longitude occidentale 0° 25' 34 », latitude 47° 54' 12 ».

L’arrondissement d’Orléans est composé de 13 cantons : Orléans, ville et faubourg, Orléans S., Orléans N.-O., Orléans N.-E, Arthenai, Beaugency, Châteauneuf, Cléry (Notre- Dame de), Jargeau, la Ferté-St-Aubin, Meung, Neuville, Patay.

Pont et ville d'Orléans vers 1845, gravure de Rouargue frères

extraite de Album pittoresque du Jardin de la France - Bords de la Loire - 1850

(collection personnelle).

Biographie.

Parmi le grand nombre de personnages distingués nés à Orléans, on cite principalement :

- Le P. D. Petau, jésuite, l’un des savants les plus distingués de son temps, mort en 1652.

- Amelot de la Houssaye, célèbre commentateur.

- Muis, professeur d’hébreu et savant commentateur.

- Poullin de Lumina, historien de Lyon.

- Ledoyen (l’abbé), historien, membre de l’académie des sciences et de l’académie des inscriptions.

- Guyot (l’abbé), historien et littérateur.

- J.-L.-R. Desormeaux, historien.

- Toynard, antiquaire.

- R.-J. Pothier, célèbre jurisconsulte.

- Lalande, savant jurisconsulte et commentateur latin.

- Jousse, jurisconsulte et littérateur.

- J.-P-Jos. Paillet, avocat distingué du barreau de Paris.

- T.-P. Roulage, professeur de droit.

- Rondonneau, compilateur estimé des lois.

- Stanislas Julien, orientaliste.

- G.-F. Letrosne, économiste.

- P. Bigot de Morogues, économiste et agronome.

- Florent Chrestien, auteur tragique, précepteur de Henri IV.

- Bougart, épistolaire latin.

- Houdebert, poète latin.

- Autroche (Ch. d’), poète.

- Tremiseul de St-Hyacinthe, poète et littérateur, auteur du Chef-d'œuvre d' un inconnu.

- MIle Barbier, poète, morte en 1745.

- Abr. Chaumeix, écrivain antiphilosophique.

- L.-M. Ripault, bibliothécaire de l’institut d’Égypte.

- Daniel, avocat, bibliographe et littérateur.

- S.-M.-C. Leber, littérateur et savant érudit.

- Couret de Villeneuve, littérateur.

- Menutde St-Mesmin, auteur d’innombrables ouvrages sur la loterie.

- Ant. Petit, célèbre médecin.

- Salerne, médecin et naturaliste.

- Prouvensal Aug. de St-Hilaire, botaniste et voyageur, auteur de la Flore du Brésil, membre de l’académie des sciences.

- Hautefeuille (l’abbé), célèbre médecin.

- Berauld, mathématicien.

- Fleury, graveur, peintre et mathématicien.

- Simoneau, graveur.

- Et. Dolet, imprimeur, poète et grammairien, brûlé comme athée à Paris en 1546.

- Geoff. Vallée, brûlé à Paris comme déiste en 1574.

- Bourdon de la Crosniere, membre de la convention nationale.

- Montgommery, grand capitaine, meurtrier involontaire de Henri II.

- J.-P. Doguereau (le vicomte), général d’artillerie.

- Brizard, acteur tragique.

- Volmeranges, comédien et auteur dramatique. .

Bibliographie.

- Le Maire (François). Histoire de la ville et duché d'Orléans, avec la vie de ses rois, ducs, comtes, de la fondation de l'université, vies des évêques, etc., etc., in-8, 1645. - La même Histoire, augmentée des généalogies des nobles, illustres et doctes Orléanais ; ensemble le tome ecclésiastique, contenant la fondation des églises et des monastères, histoires et vies des évêques d’Orléans, 2 vol. in-folio, 1648.

- Vayrac ( l’abbé ). Mémoire pour servir à l' histoire d'Orléans, in-8, 1722.

- Perdoux de la Perrière. - Mémoire pour servir à l'histoire d'Orléans, ou Remarques sur l'explication historique et topographique d’Orléans de l’abbé de Vayrac, imprimée dans le Mercure d'avril 1722, in-8, 1722. - Essai d’un abrégé critique et chronologique de l'histoire d'Orléans, in-12 de 16 p., 1746.

- Breton (Antoine). - Mémoire pour servir à l'histoire d'Orléans par M. A.-B. (Mercure, juillet 1753).

- Polluche. Notes critiques sur quelques points de l'histoire d'Orléans (Journal de Verdun, octobre 1749).

- Lottin père (D.). Recherches historiques sur la ville d'Orléans, du 1er janvier 1789 au 10 mai 1800, 8 vol. in-8,1838-40. -

Les Privilèges, Franchises, Libertés des bourgeois et habitants de la ville et faubourg d'Orléans, contenus es chartres de Charles VII, Louis XI et Charles VIII, et confirmés par leurs successeurs, in-4,1636. - L'Établissement de l'aumône générale d'Orléans, avec les privilèges attribués à ladite aumône, in-4, 1650. - Le Siège de la citadelle d'Orléans, par le duc d’Aumont, le 30 décembre 1588 (imprimé dans le t. 2 des Mémoires de la Ligue, p. 173). - Discours de tout ce qui s'est passé en la ville d’Orléans, par M. le chevalier d'Aumale et les habitants (Ficelle, contre les gouverneurs de la citadelle et autres qui étaient à l'entour de la ville, in-8, 1589. -

La Levée et Déroute du siège d'Orléans, avec la prise de la citadelle, par le chevalier d'Aumale, in-8, 1589. -

L Histoire et Discours au vray du siège qui fut mis devant Orléans le 10 octobre 1418, in-12, 1621.

- Dubreton. Histoire du siège d'Orléans et de la Pucelle, in-12, 1631. - Aurelia ou Orléans délivré, traduit du latin, in-12, 1738.

- Jollois. Histoire du siège d'Orléans, contenant une dissertation où l'on s'attache a faire connaître la ville et les environs, tels qu'ils existaient en 1428 et 1429, ainsi que l'emplacement des boulevards et bastilles des Anglais, etc., etc., in-4, 1833.

- Marolles (Claude de). Discours sur la Pucelle d'Orléans et sur la délivrance dOr- léans, in-12, 1759.

- Luchet ( le marquis de ). Dissertation sur Jeanne d'Arc, in-12, 1776.

- Chaussard. Jeanne d'Arc, recueil historique complet, etc., 2 vol. in-8, fig., 1806.

- Berriat-St-Prix. Jeanne d'Arc, ou Coup d'œil sur les révolutions au temps de Charles VII, et surtout de la Pucelle d'Orléans, in-8, 1817. -

Fête de Jeanne d'Arc à Orléans, le 8 mai 1829, in-folio, fig.

- Attil de Lutange. L'Héroïne d'Orléans, avec un plan d'Orléans et une carte de tous les lieux cités dans l'ouvrage, 3 vol. in-8, 1844.

- Entrée en la ville F Orléans de l'empereur Charles-Quint en 1539 (imprimée au t. i du Cérémonial de Godefroy). - Entrée du roi Henri II et de la reine son épouse en la ville d'Orléans, le mardi 4 août 1551 (imprimée dans Godefroy, t. i de son Cérémonial).- Ordres tenus à la réception et entrée du roi François II et de la reine en la ville d'Orléans.

- La Popelinière, dans son Histoire, liv. vi. p. 211, fait un récit assez bien détaillé de cette entrée.

- Rousseau (Nicolas). Discours de l'entrée de Henry, duc d'Anjou, roi de Pologne, a Orléans, l'an 1573 (le 24 juillet) (imprimé au t. i de Godefroy, p. 918). - Entrée de la reine Elisabeth d'Autriche, veuve de Charles IX, à Orléans en l575 (imprimée au t.1 de Godefroy, p. 922 et 927). - Entrée de Henry III et de Louise de Lorraine son épouse à Orléans, 1576.- Les Triomphes et Magnificences faits à l'entrée du roi Henry III et de la reine son épousé en la ville d'Orléans, le 15 septembre 1586 ; avec les harangues faites à Sa Majesté, - Entrée du roi Gontran dans Orléans, l'an 588 (imprimée dans Godefroy, t. i du Cérémonial de France, p. 634). -

Les Cérémonies faites à l'entrée de sa majesté Louis Xlll et de la reine son épouse à Orléans le 8 mai 1616, in-8.

- Malingre (Claude). Entrée du roi Louis Xlll en la ville d'Orléans, avec l’ordre et les cérémonies observées en icelle (imprimée au t. 1 du Cérémonial de Godefroy, p. 969, et au t. 3 du Mercure français).

- Jousse. Détail historique de la ville d'Orléans, qui contient une description abrégée de cette ville, etc., in-12, 1736, 1742, 1752.

- Polluche (Daniel). Description de la ville et des environs d'Orléans, in-8, 1736. — Nouv. édit., publiée par Beauvais de Préaux sous ce titre ; Essais historiques sur Orléans, ou Description topographique et critique de cette capitale et de ses environs, in-8, 1778.

- Duplessis (dom Toussaint). Description de la ville et des environs d’Orléans. V. Polluche.

- Trippault (Léon). Les Antiquités de la ville et duché d’Orléans, fidèlement recueillies des cosmographes et historiographes qui en ont écrit, in-8,1573 ; in-12, 1606..

- Pensée (Ch.). Orléans, Recueil des anciens monuments civils et religieux de cette ville, in-4,1843. - Orléans, Album guide : trente dessins sur pierre à deux teintes, y compris un nouveau plan de la ville, in-4, 1843.

- Guyon (Symphorien). Histoire de l'église, diocèse, ville et université d'Orléans jusqu'en 1650,2 vol. in-folio, 1647, 1650.

- Maire (le). Antiquités et Choses remarquables de l'église et du diocèse d'Orléans, iii-4, 1648.

Polluche. Description de ! entrée des évêques d’Orléans, etc., in-8, 1734. - Description de l'église cathédrale de Ste-Croix d'Orléans, suivant la visite faite en 1634 et autres pièces concernant ladite église, in-4, 1734, 1736, 1740, 1746.

- Hubert ( Robert ). Antiquités historiques de I’église royale de St-Agnan d’Orléans, avec un recueil de pièces qui servent de preuves, in-4, 1661.

- Vergnaud Romagnesi (C.-F.). Notice historique et Description de l'église de St-Pierre-en-Pont d'Orléans, 1 planche in-8, 1835.

- P.-M.-S. Bigot de Morgues. Essai sur la constitution minéralogique et géologique du sol des environs d'Orléans, in-8, 1810.

- Sevin-Mareau. Mémoire sur les causes de la décadence de l'industrie manufacturière et commerciale à Orléans, etc., in-8, 1828.

- Affiches d'Orléans, n° 38, 1774. On y trouve une Notice sur les eaux de l’Ermitage, par M. Prozet.

- Vergnaud Romaqnesi (C.-F.). Orléans et ses Environs, guide historique, statistique et commercial dans le département du Loiret, contenant, etc., in-16, 1839. - Notice historique sur le fort des Tourelles de l'ancien pont de la ville d’Orléans, où Jeanne d'Arc combattit et fut blessée, et sur la découverte de ses restes en juillet 1831, in-8, 1832. - Notice sur la porte St-Jean d’Orléans, in-8,1833. - Mémoire sur l'ancienne porte de St-Laurent à Orléans (extrait du t. xiv des Annales de la société royale des sciences, belles- lettres et arts d’Orléans), in-8, 1836. - Notices historiques sur l'ancien grand cimetière et les cimetières actuels d'Orléans, 1824. - Notice historique sur le cimetière romain et primitif d'Orléans (Genabum Aurelia- lianum), in-8, 1831. - Réponse à la Lettre de M. Jollois sur l'emplacement du fort des Tourelles du pont d'Orléans, adressée a la société royale des antiquaires de France, in-8, 1834. - Notice historique sur ! église cathédrale de Ste-Croix d'Orléans, in-8, 1829. - Fondation de la chapelle du St-Esprit à Orléans, in-12, 37 pages, 1628. - L'Indicateur Orléanais, ou Guide des étrangers dans le département du Loiret, 2 vol. in-12, 1827- 29. — 2e édit, sous ce titre : Histoire de la ville d’Orléans, de ses édifices, monuments, etc., 2 vol. in-12, 1830 et suivant. - Notice sur les embellissements dont peuvent être susceptibles les quartiers de la ville d Orléans, qui doit réunir la rue projetée en face de la cathédrale de Ste-Croix, in-8, et plan, 1836.

- Jollois. Antiquités du grand cimetière d'Orléans, in-4, ûg., 1832. - Lettre à MM. les membres de la société royale des antiquaires de France, sur l'emplacement du fort des Tourelles de l'ancien pont d’Orléans, 6 plans, in-4, 1834.

|

![]()