Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau

(collection personnelle).

BOURBON-VENDEE, ci-devant la Roche-sur-Yon, puis Napoléon-Ville, jolie ville, chef-lieu du département de la Vendée (Poitou) et d’un canton. Tribunal de 1ère instance. Société d’agriculture. Collège communal. Cure. Gîté d’étape. Bureau de poste. Relais de poste.

Populatio 6,769 habitants.

Terrain cristallisé, micaschiste et gneiss.

Cette ville occupe l’emplacement de l’antique Roche-sur-Yon, château immense dont la fondation a dû être antérieure aux croisades et remonter aux premiers siècles de la monarchie ; il s’élevait sur une roche coupée à pic vers la rivière, et dont le sommet forme un grand plateau que deux ravins isolent latéralement. Vers le milieu du XIVe siècle, ce château appartenait à Louis II, comte d’Anjou ; par la trahison de Jean Blondeau, son gouverneur, il tomba au pouvoir du prince Noir. Quatre ans après, en 1373, il fut repris par Olivier Clisson. La Roche-sur-Yon devint ensuite une des nombreuses possessions de la maison de la Trémouille, puis passa à là maison, de Bourbon, et fut érigée en principauté. Pendant les guerres de religion, le château fut souvent pris, et souffrit diverses dégradations ; il fut enfin totalement démantelé sous le règne de Charles IX ou sous celui de Louis XIII. En 1793, les républicains se cantonnèrent dans ses débris, et achevèrent de les renverser ; ce qui en restait, vaste amas de ruines informes, a été employé en grande partie aux édifices de la ville nouvelle ; les derniers vestiges viennent de disparaître par la construction de la grande caserne qui, non encore terminée, occupe avantageusement l’emplacement de l’ancienne forteresse. Le vieux bourg remplit le ravin entre la caserne et la ville, et forme un petit quartier assez triste.

En 1805, le site de la Roche-sur-Yon fut choisi pour chef-lieu du département de la Vendée par Napoléon, qui consacra trois millions pour l’édification des grandes constructions, d’édifices indispensables à un chef-lieu de préfecture. Napoléon appela sur les lieux des ingénieurs militaires et civils ‘pour surveiller les travaux : préfecture, municipalité, tribunaux, casernes, lycée, cathédrale, hospice, promenades publiques ; tout fut entrepris et commencé à la fois. Pour favoriser l’accroissement de la ville, les terrains non bâtis furent livrés gratuitement à la spéculation des entreprises particulières. Dans le même but intervint la loi du 20 pluviôse an XIV, qui exemptait de la contribution foncière pendant quinze ans tous les édifices, maisons et dépendances qui seraient construits dans l’enceinte de la ville. La Roche-sur-Yon prit alors le nom de Napoléon-Ville, qu’elle conserva jusqu’en 1814, où un décret du comte d’Artois, rendu le 25 avril, lui infligea le nom de Bourbon-Vendée qu’elle porte encore, malgré trois réclamations successives du département.

Bourbon-Vendée est située agréablement sur une colline, dont la petite rivière d’Yon baigne le pied. Au centre et sur le haut du plateau se trouve la place Royale, carré long, spacieux, bordé de plusieurs rangées d’arbres, entouré de monuments publics et de beaux hôtels où aboutissent la plupart des rues de la ville, ainsi que trois grandes routes qui se croisent au centre. Les rues de la ville sont larges et alignées, propres et formées de jolies maisons ; cependant plusieurs rues ne sont guère que tracées : elles abondent en cafés et en auberges, mais les établissements industriels y sont rares.

L’église paroissiale offre une façade élevée sur plusieurs degrés, décorée d’un péristyle formé de six colonnes doriques et d’un fronton ; de chaque côté est un joli clocher, trop petit pour la masse générale, et peu en harmonie avec le style grec du monument. Les trois nefs sont divisées par six colonnes corinthiennes, dont les chapiteaux sont d’un travail exquis ; deux autres supportent le porche intérieur ; la voûte est à plein cintre et couverte de caissons peints. Les bénitiers, les fonts baptismaux, le maître-autel, sont en marbre blanc, et le tabernacle resplendit de dorures ; enfin, l’édifice, construit en pierres de taille, est vaste et majestueux. Sur la même place est la mairie, bâtiment à l’italienne, d’un travail élégant ; édifice de style grec décoré d’un péristyle. Derrière l’église, au sud-ouest, sur une promenade plantée de peupliers, se trouve la halle, bâtiment carré, entouré d’un péristyle élevé sur plusieurs degrés. L’un des angles de cette promenade est occupé par le théâtre. La préfecture est un grand édifice carré dont une des façades donne sur la place de ce nom et se déploie sur une cour fermée par une grille en fer ; l’autre façade a vue sur le jardin.

On remarque encore à Bourbon-Vendée : la bibliothèque publique, renfermant 5,000 volumes ; l’hôpital ; la grande caserne, vaste et bel édifice formant trois corps de bâtiments à quatre étages, environnant une cour carrée, dont le quatrième côté borde la crête du roc, qui porte le plateau.

À 65 km de Nantes, 80 km de la Rochelle, 427 km de Paris.— Foires les 2èmes lundi de chaque mois.

L’arrondissement de Bourbon-Vendée est composé de 10 cantons : Bourbon-Vendée, Chantonnay, les Essarts, Saint-Fulgent, les Herbiers, Mareuil, Montaigu, Mortagne, le Poiré et Rocheservière.

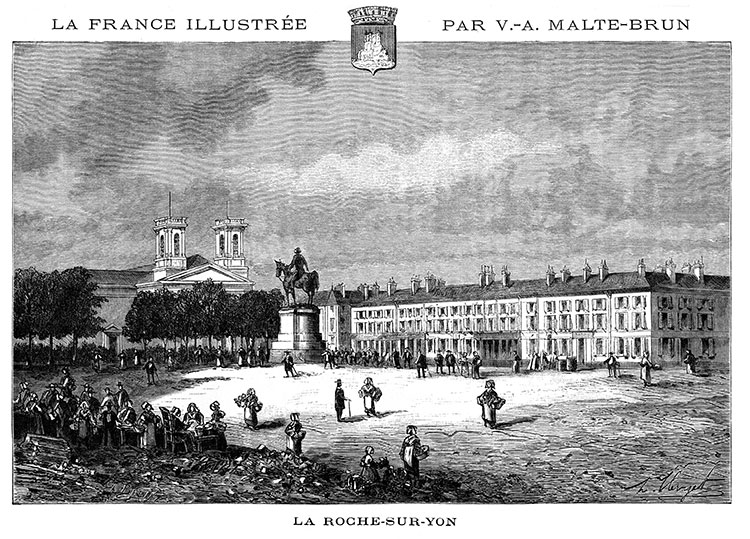

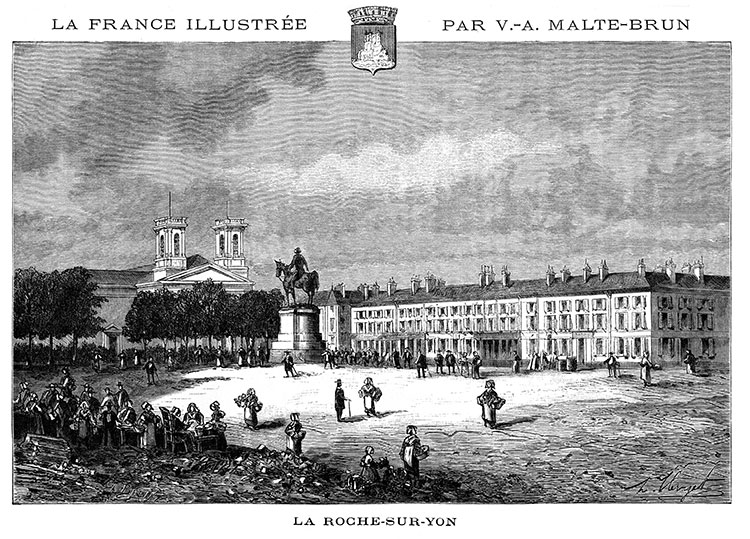

La place centrale de La Roche sur Yon vers 1875

gravure publiée dans La France illustrée - Malte-Brun - 1880

(collection personnelle).

Collection personnelle

Article extrait du Dictionnaire universel géographique et historique - Thomas Corneille - 1708

(collection personnelle)

La ROCHE-SUR-YON. Bourg de France dans le Bas Poitou, avec titre de Principauté, en Latin Rupes ad Ionem. Ce bourg est situé sur la petite rivière d’Yon, à cinq lieues de Nantes, et à pareille distance de la ville de Luçon. Isabelle de Beauvais, Dame de Champ, qui est de la Roche-Sur-Yon, épousa en 1454 Jean de Bourbon II du nom, Comte de Vendôme. Louis de Bourbon leur second fils fut Prince de la Roche-sur-Yon. Il épousa Louise de Bourbon, Comtesse de Montpensier, et en eut Louis II et Charles, Prince de la Roche-sur-Yon. Ce dernier mourut en 1565, ayant eu de Philippe de Montespedon, veuve de René, Sieur de Montejam, Maréchal de France, Henri de Bourbon, Marquis de Beaupreau, mort d’une chute de cheval en un Tournoi qu’il fit à Orléans en 1560. La Principauté de la Roche-Sur-Yon appartient présentement au Prince de Conty.

La briévité de cet article de la fin du 17ème siècle sur La Roche-sur-Yon, montre bien qu'à l'époque cette cité n'était qu'un bourg qui n'avait d'importancer que par son château (voir l'articler précédent).

Ceci explique aussi la quasi inexistance d'illustrations anciennes de cette ville.

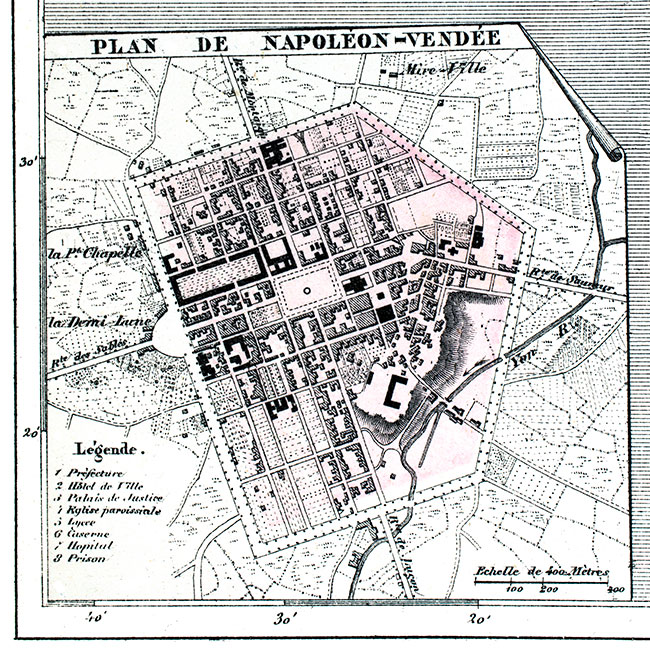

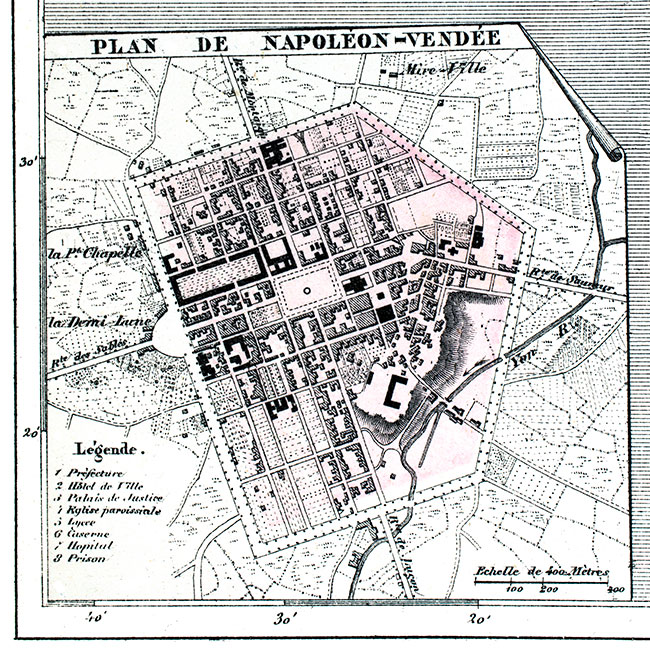

Plan de La Roche sur Yon, sous le nom de Napoléon-Vendée, vers 1850

gravure extraite de la France illustrée - Atlas - Malte-Brun - 1855

(collection personnelle).

Texte de M. le baron de Æ***, extrait de l'Histoire des villes de France d'Aristide Guilbert - 1859

Histoire de la création de La Roche-sur-Yon, Nappoléon-Vendée, Bourbon-Vendée

Aucun souvenir historique ne s’attache au premier nom de cette ville, qui ne fut longtemps qu’un petit bourg. La seigneurie de la Roche-sur-Yon fut portée à la maison de Bourbon par Isabelle de Beauvau, fille unique de Louis de Beauvau, sénéchal d’Anjou. Elle épousa, en 1454, Jean de Bourbon, comte de Vendôme. Leur second fils, Louis de Bourbon, prit le nom de prince de la Roche-sur-Yon ; de lui descendirent les ducs de Montpensier. Marie, leur héritière., épousa Gaston, frère de Louis XIII, et mourut en 1627, laissant à Mademoiselle, la grande Mademoiselle, toutes les terres de cette branche de la maison royale. Elle raconte dans ses Mémoires que le prince de Conti, Louis-Armand, n’ayant point de nom à donner à son frère, François-Louis, lui demanda la permission de l’appeler prince de la Roche-sur-Yon, « dont j’ai la terre, dit-elle, et qu’un cadet de la maison de Montpensier avait porté. » Ce prince de la Roche-sur-Yon prit le titre de prince de Conti après la mort de son frère aîné. Une de ses filles, née en 1696, morte en 1750, s’appela Mademoiselle de la Roche-sur-Yon.

Pendant la guerre civile de la Vendée, et selon les ordres de la Convention, le bourg de la Roche-sur-Yon fut, ainsi que toutes les petites villes et villages du pays insurgé, entièrement brûlé par les colonnes infernales, comme on les appelait alors.

Dix ans après, sous le Consulat, lorsque l’ordre avait été complètement rétabli, au commencement de 1804, quelques troubles se manifestèrent dans les départements qui avaient été le théâtre de la guerre civile. Depuis l’époque de la première insurrection, ce pays de l’ouest avait souvent été agité par quelques soulèvements partiels et passagers. Les comités de la Convention, puis le Directoire, l’avaient traité tantôt avec une rigueur déraisonnable, tantôt avec des ménagements peu conformes à l’uniformité de l’administration. Depuis le Consulat, la Vendée était complètement pacifiée ; mais, lorsqu’il fallut appliquer dans sa régularité la loi de la conscription militaire, les jeunes gens ne s’y soumirent point. Quelques bandes peu nombreuses de conscrits réfractaires couraient la campagne.

Ces symptômes parurent graves au premier consul ; il résolut d’arrêter le mal à sa source. La guerre avec l’Angleterre venait de recommencer ; ce n’était pas le moment de laisser renaître une insurrection dans la Vendée. Il fit peu de bruit de cette insoumission, qui réellement n’était, à ce premier instant, que peu de chose ; on n’en parla point : les journaux étaient censurés, ils n’éveillèrent point la publicité. Le général Gouvion, inspecteur de la gendarmerie, fut envoyé dans le département de la Vendée. C’était un excellent homme, calme et sensé ; il avait été choisi pour ses bonnes qualités, que le premier consul savait très applicables à la circonstance. Les instructions qu’il reçut étaient dans ce sens.

Cette conduite eut un succès assez prompt. L’indulgence sans faiblesse, rien de rude dans l’autorité ni dans le langage, des ménagements raisonnables et point timides : telle a toujours été, en toute occasion, la bonne politique pour calmer ou prévenir les troubles dans la Vendée. Parmi les hommes du pays dont le général Gouvion écouta les informations et employa l’influence, celui qui obtint le plus sa confiance fut l’abbé Herbert, curé d’Aizenay. Il n’avait point paru dans la guerre civile. Dès le commencement des persécutions révolutionnaires, il s’était retiré en Espagne, et en était revenu depuis que les temps s’étaient radoucis. Sous l’écorce un peu grossière d’un curé de village, il était un homme de beaucoup d’esprit, fin, habile, sans nulle ardeur religieuse, mais convenable dans le langage et les apparences ; ses relations avec les gentilshommes et les propriétaires étaient bonnes et familières ; il avait aussi la confiance des paysans. Le général Gouvion logea, pendant une grande partie de sa mission, au presbytère d’Aizenay, et l’abbé Herbert devint son conseiller intime.

Ce fut de leurs entretiens que sortit l’idée de placer le chef-lieu de l’administration au centre du département, et d’y faire converger des routes, afin d’établir des communications faciles dans toute cette région. Fontenay, où était la préfecture, se trouvait presque à la frontière du département, en pays de plaine ; tous ses rapports étaient avec Niort, Rochefort, La Rochelle, et point avec les pays de Bocage ou de Marais, qui avaient été le théâtre de la guerre civile. En outre, et c’était le pire inconvénient, toutes les villes étaient, comme il est facile de le concevoir, animées d’opinions hostiles aux populations insurgées ; on avait combattu les uns contre les autres ; les Vendéens avaient pris Fontenay ; les colonnes républicaines y avaient tenu garnison et y avaient trouvé des guides et des auxiliaires : les rancunes étaient restées vives. A tout propos, les villes croyaient voir arriver les bandes de paysans à main armée ; et le Bocage s’imaginait sans cesse que des colonnes mobiles allaient faire des incursions.

Le premier consul fut frappé des diverses considérations que lui présentait la correspondance du général Gouvion. Sans plus ample information, sans consulter les autorités locales, il signa, le 5 prairial an XII (25 mai 1804), huit jours après le Sénatus-consulte qui le déclarait empereur, le décret impérial que nous rapportons ici :

Au palais de Saint-Cloud, le 5 prairial an XII.

Napoléon, Empereur des Français, sur le rapport du ministre de l’intérieur, décrète ce qui suit :

Art. 1er. — Le chef-lieu du département de la Vendée sera transféré à la Roche-sur-Yon le 1er fructidor prochain.

Art. 2. — Un ingénieur des ponts et chaussées et un officier du génie militaire seront envoyés à la Roche-sur-Yon.

Ils détermineront, sur les lieux, l’emplacement de la préfecture, du tribunal, de la prison, de casernes propres à contenir deux bataillons d’infanterie et les officiers, d’un hôpital militaire pour trois cents lits, d’une manutention des vivres, d’un magasin de subsistances et d’un lycée. Ils traceront l’ouverture et l’alignement des rues dont le terrain serait concédé, à la charge de bâtir des maisons. Leurs plans et projets seront dressés dans les proportions nécessaires à une ville de douze à quinze mille âmes.

Ils reconnaîtront le cours de l’Yon et détermineront l’espèce de navigation dont cette rivière est susceptible.

Ces opérations seront dirigées et suivies de manière que les mémoires détaillés de tous les plans à l’appui soient présentés par le ministre de l’intérieur au premier travail de messidor prochain.

Art. 3. — Des routes seront ouvertes entre la Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne, Montaigu et Sainte-Hermine, et dirigées de manière que la commurication soit établie entre Fontenay, Nantes, Les Sables et la Roche-sur-Yon.

Art. 4. — Un mémoire et des projets seront dressés pour faire connaître :

1° Les améliorations nécessaires au port des Sables, pour qu’il devienne le port d’entrepôt de toute la Vendée ;

2° Les manufactures qui peuvent être établies à la Roche-sur-Yon et les encouragements qu’il convient d’accorder.

Art. 5. —La construction des bâtiments de la préfecture, du tribunal et de la prison commencera dès cette année.

A cet effet, un fonds de cinquante mille francs est mis à la disposition du ministre de l’Intérieur.

Art. 6. — La construction des casernes, de l’hôpital militaire, de la manutention des vivres et du magasin des subsistances commencera dès cette année.

A cet effet, un fonds de cinquante mille francs est mis à la disposition du ministre de la guerre.

Art. 7. — Les travaux pour les communications de la Roche-sur-Yon aux Sables-d’Olonne, à Montaigu et à Sainte-Hermine commenceront sans aucun délai et seront poursuivis avec activité.

A cet effet, un fonds de trois cent mille francs est mis à la disposition du ministre de l’intérieur.

Art. 8. — Les ministres de l’intérieur, de la guerre et du trésor public sont chargés de l’exécution du présent décret ;

Bien que ce décret suppose un rapport du ministre de l’intérieur, il est à peu près hors de doute qu’il fut rendu de propre mouvement. Aucune trace de cette pièce ne subsiste dans les archives du ministère. Le décret ne fut point inséré au Bulletin des Lois, ni mentionné dans aucun journal, tant Napoléon désirait que le public ne s’occupât en aucune façon des départements de l’ouest. Dix jours après, le préfet de la Vendée reçut l’ordre de se conformer aux dispositions de ce décret ; nulle instruction détaillée, quelque nécessaire qu’elle pût être, ne lui était donnée. On lui signifiait une volonté absolue, sans s’inquiéter des embarras et des difficultés.

Le préfet ne fit nulle objection sur le fond du projet ; il reconnaissait, écrivait-il, « le génie vaste et prévoyant de l’Empereur, et applaudissait à l'établissement d’une ville importante dans le centre de la Vendée. » Ses réflexions s’appliquaient seulement au bref délai qui lui était donné pour accomplir la translation de toutes les autorités administratives.

« Je ne sais, disait-il, si on vous a rendu compte de ce que c’est que la Roche- sur-Yon. Avant la guerre civile, ce bourg contenait à peu près une centaine de maisons. Il a été totalement incendié. Lorsque je le visitais, il y a trente mois, on n’avait rebâti que cinq ou six maisons ; aujourd’hui il y en a peut-être une trentaine, occupées par un plus grand nombre de familles. Pas une n’est disponible pas une même passablement habitable ; les ingénieurs, qui vont se rendre sur les lieux, seront à peu près obligés de camper. »

Puis le préfet énumérait les diverses et nombreuses administrations qui siègent dans un chef-lieu de département : les bureaux, les caisses publiques, les archives indispensables aux affaires courantes. « Enfin, disait-il, même les employés de mes bureaux disent qu’ils ne peuvent me suivre. Je serai donc le seul qui pourrait me rendre à la Roche-sur-Yon ; si on persiste à opérer la translation dans deux mois, nécessairement l’administration va se désorganiser. »

La volonté de l’Empereur était si précise et si absolue que le ministre crut inutile de mettre sous ses yeux les objections du préfet. Un rapport lui avait été présenté par ses bureaux. Il ne voulut point le signer, tant il savait que l’hésitation n’était pas permise. Le préfet avait demandé que la nouvelle ville reçût le nom de Napoléon. L’Empereur montra peu d'empressement à y consentir et sembla ne pas mettre d’importance à cet hommage. Ce fut seulement deux mois après, à la veille de la translation, que le préfet reçut du ministre l’autorisation de changer le nom de la Roche-sur-Yon en celui de Napoléon. Aucun décret impérial, aucun acte ministériel ne conféra solennellement ce nom à la future ville ; il lui fut donné par arrêté du préfet.

La volonté de l’Empereur fut faite : le fructidor (19 août 1804), la préfecture fut installée. Le préfet se logea dans le château de la Brossardière, à une demi-lieue de la Roche-sur-Yon, où quelques chambres avaient échappé aux incendies de la guerre civile ; il eut un cabinet dans une des maisons du bourg. On avait construit à la hâte quelques baraques en torchis pour ses bureaux ; les employés des diverses administrations se casèrent comme ils purent dans des maisons à demi ruinées. Les ingénieurs s’étaient dépêchés de rendre praticables aux voitures les chemins vicinaux qui conduisaient à ce village isolé loin des grandes routes.

Tout en obéissant docilement, chacun avait conservé son jugement ; on continuait à ne pas trouver raisonnable cette façon soudaine de fonder une ville, sans en avoir choisi le lieu avec information et mûre réflexion. Percer de routes le pays de Bocage, ce labyrinthe inaccessible à la force publique et aux influences de la civilisation et du commerce, y créer une ville nouvelle, y accomplir de grands travaux, c’était sans doute une excellente pensée ; elle n’était pas difficile à concevoir et souvent elle avait été produite. Le génie d’un souverain consiste à reconnaître, à vouloir et à exécuter les projets utiles demandés par les opinions sensées. Mais la Roche-sur-Yon ne remplissait pas les conditions nécessaires pour devenir la capitale du pays insurgé, ni le centre des communications. Situé à la limite du Bocage, sur une rivière qui ne pouvait être rendue navigable, dans un sol peu fertile, n’étant pas destiné naturellement à devenir un marché d’exportation et d’importation, n’ayant à espérer d’autre population que celle qui se groupe autour d’un chef-lieu d’administration, cet emplacement n’avait d’autre mérite que d’être au milieu de la carte géographique du département de la Vendée. Si l’Empereur s’était donné le temps d’examiner, il aurait procuré à son grand et bienfaisant dessein un accomplissement qui aurait eu des résultats beaucoup plus importants et une utilité plus réelle. On avait pensé quelquefois à réunir en une seule circonscription tout le pays de Bocage, qui avait été réparti entre les trois départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de Maine et-Loire, et à lui donner une capitale située sur la Sèvre nantaise, rivière où la navigation eût été facilement établie et qui eût créé des rapports habituels de commerce avec Nantes. Les routes dirigées vers ce point central auraient traversé dans tous les sens un pays qui, pris dans son ensemble, est très productif.

Quel que fût le mérite de cet autre projet, l’administration ne se risqua point à le proposer et se borna à renouveler les objections contre le choix de la Roche- sur-Yon. M. de Champagny, qui avait succédé à M. Chaptal dans le ministère de l’intérieur, tenta quelques efforts contre la fondation de la nouvelle ville, et ne réussit point à changer le vouloir de l’Empereur. Il avait pris de l’humeur contre cette résistance de toutes les autorités administratives. Seulement son idée se modifia ; sans l’articuler formellement, il songea non plus à fonder une ville et à commencer une grande entreprise, mais à faire un essai, à percer des routes et à ne donner aux travaux de la ville qu’une importance proportionnée à ses progrès probables et successifs.

Les fonds alloués pour cette destination ne furent pas suffisants. M. Cretet, alors directeur général des ponts et chaussées, entrant dans la nouvelle intention de l’Empereur, proposa de faire les constructions en pisé, selon une pratique usitée dans l’Auvergne, le Lyonnais et le Dauphiné. M. Cretet était né dans cette province et connaissait ce mode de bâtisse ; il crut trouver ainsi une grande économie et rester dans le provisoire. On construisit en pierres la préfecture et une grande auberge. La caserne et les maisons destinées aux administrations furent en pisé. Mais le climat humide du littoral de l’Océan, mais la qualité de la terre employée au pisé, mais les ouvriers qui n’avaient pas l’habitude de ce genre de travail, bien qu’on en eût fait venir deux ou trois de Dauphiné, mais la diversité des circonstances locales, donnèrent un mauvais résultat ; les constructions n’avaient aucune solidité ; elles étaient basses et humides ; l’économie même n’avait pas été obtenue.

Les choses en étaient là, lorsqu’au mois d’août 1808, l’Empereur, revenant de Bayonne, traversa le département de la Vendée et s’arrêta à Napoléon ; il se promena à cheval dans sa nouvelle ville, qui n’était alors qu’une lande inculte, découpée par des fossés indiquant le tracé des rues : la préfecture était presque achevée, ainsi que l’auberge ; quelques maisons en pisé, véritables baraques, étaient parsemées à l’entour. La caserne surtout déplut à l’Empereur ; elle lui sembla malsaine par son humidité ; il témoigna son mécontentement à l’ingénieur, le traita même avec une sorte de dureté injuste, car il avait fait et exécuté les projets selon les ordres et les instructions qui lui avaient été donnés.

Ce séjour de quelques heures à Napoléon et ce voyage de la Vendée furent très remarquables et laissèrent de vives impressions dans les esprits. L’Empereur, politique à part, avait toujours eu du goût pour les Vendéens, comme gens qui s’étaient vaillamment battus. Il arrivait avec l’intention de les bien traiter, d’exercer sur eux ce pouvoir de séduction qu’il avait à un si haut degré, et de se donner une sorte de popularité dans ce pays de guerre civile. Ce ne fut point des administrateurs et des fonctionnaires qu’il s’occupa, mais des maires et des magistrats locaux. L’abbé Herbert se présenta à la tête des curés du voisinage, car il était vicaire général du diocèse de La Rochelle, qui comprenait alors le département de la Vendée. L’Empereur vit bien qu'il avait affaire à un homme d’esprit et se mit à lui parler familièrement, avec ce laisser-aller, cet air de confiance qu'il savait si bien employer pour charmer ceux qui lui semblaient en valoir la peine. Il expliqua ce que, selon ses idées et ses intentions, devait être un curé de village ; quelle considération et quelle influence il était destiné à avoir ; comment il lui convenait d’être le conseiller et le tuteur de ses paroissiens, le vrai juge de paix du canton ; qu’il fallait, dans les séminaires, donner aux jeunes prêtres des notions de droit, de médecine et d’agriculture, afin que le curé fût consulté sur toutes choses par les paysans ; qu’il serait le meilleur distributeur des aumônes et le père des pauvres ; qu ainsi les curés exerceraient une salutaire puissance, bien préférable à celle qu’avaient autrefois les seigneurs. « Mais, ajoutait-il, pour qu’ils aient cette position, il serait nécessaire de leur donner un autre traitement qu’aujourd’hui : leur revenu est trop insuffisant. Je veux l’augmenter ; cela ne se peut pas encore, j’ai trop de dépenses à faire. » Puis, montrant, en riant, son cortège de ministres et de généraux : « Faire de ces messieurs des grands seigneurs, cela coûte fort cher. »

En route, il s’arrêta dans les villages, parlant aux habitants, rappelant les souvenirs du passé, leur demandant s’ils s’étaient bien battus contre les bleus. Il aimait à raconter, comme preuve d’un sentiment de fierté exprimé avec délicatesse, ce qui lui était arrivé avec un paysan. Pendant qu’on changeait de chevaux à un relais, il était descendu de voiture et il se promena un moment sur la grande route avec un des hommes qui s’étaient assemblés là, lui faisant des questions sur la guerre civile ; puis, en le quittant, il tira de sa poche un rouleau d’or. Le Vendéen avait près de lui son fils, garçon d’une dizaine d’années. « Tiens, lui dit le père, un peu offensé de cette espèce d’aumône, tiens, petit, voilà ce que l’Empereur te donne. »

Ainsi disposé pour la Vendée, l’Empereur voulut y laisser de bienfaisantes traces de son passage. Un décret impérial du 8 août 1808, daté de Napoléon, contenait une longue liste d'allocations distribuées avec munificence. Tout propriétaire qui rebâtirait une maison détruite pendant la guerre serait exempt de contributions pendant quinze ans, et recevrait une prime du quart des frais de construction, au maximum de huit cents francs ; car la prime était surtout destinée à relever les maisons des pauvres. Trois cent mille francs étaient donnés pour la réparation des églises et des presbytères. Un crédit de trois millions était affecté à l’achèvement de la ville de Napoléon ; une somme égale était destinée à terminer les routes.

La guerre d’Espagne allait commencer ; l’Empereur n’eut point le loisir de s’occuper tout de suite de l’accomplissement de ses intentions. Quelques mois après, à son retour d’Espagne, il changea l’administration du département de la Vendée. Un nouveau préfet fut nommé en remplacement de M. Merlet, qui obtint une préfecture plus importante. De nouveaux ingénieurs et plus nombreux furent envoyés. Les travaux commencés prirent une marche plus rapide et plus régulière ; on s’occupa à faire des projets pour les édifices, dont le décret impérial avait expressément prescrit la construction. Mais, pour élever un palais de justice et des prisons, un collège, un séminaire, un hôtel pour le commandant et les administrations militaires, des maisons pour les administrations financières, une église, une halle ; pour paver la ville et lui donner des promenades publiques, trois millions étaient insuffisants, d’autant que six cent mille francs étaient affectés aux travaux déjà entrepris. Le ministre de l’intérieur et le directeur général des ponts et chaussées autorisèrent l’ingénieur à excéder, dans ses devis, les sommes fixées par le décret, en recommandant toutefois beaucoup d’économie et une architecture simple et modeste.

Lorsque les projets furent étudiés et préparés, le ministre ne voulut point se risquer à les approuver. L’Empereur avait vu les lieux ; il s’était occupé de ce qui devait être construit ; sa mémoire, qui n’oubliait guère les détails et les chiffres, sa crainte du gaspillage, ne permettaient pas de rien changer à son décret sans avoir pris ses ordres. Il tint un conseil d’administration composé du ministre de l’intérieur, du directeur général des ponts et chaussées, de M. Régnault de Saint-Jean-d’Angely, conseiller d’État, et du ministre secrétaire d’État. Le préfet et l’ingénieur furent appelés. Après avoir entendu un rapport du ministre de l’intérieur qui montrait fort clairement pourquoi et comment les sommes allouées par le décret ne suffisaient pas, l’Empereur, sans s’arrêter aux explications données par le ministre, commença par témoigner son mécontentement de ce qu’on ne s’était pas renfermé dans les sommes qu’il avait fixées ; il parla contre le luxe des constructions et la prétention d’élever des monuments. Regardant M. Duvivier, l’ingénieur, qui était pourtant un homme de plus de quarante ans et d’une physionomie grave : « Monsieur le ministre de l’intérieur, dit-il, quand on a une ville à bâtir, il faut choisir un ingénieur à cheveux blancs. » Il lui fut remontré que même avec une stricte économie, même en supposant que la nouvelle ville ne fût point destinée à devenir importante ni peuplée ; en donnant aux édifices les moindres dimensions possibles, et en s’abstenant d’ornements et de formes architecturales, il y avait pourtant un terme au-dessous duquel on ne pouvait descendre. On lui rappela combien il avait été mécontent en voyant les bâtiments construits ou commencés dans la ville à laquelle il donnait son nom. Cette dernière considération sembla le toucher fort peu ; il en revint aux idées qu’il avait auparavant ; il dit que c’était un essai, qu’on ne pouvait pas savoir ce que deviendrait cette ville. Puis, s’appropriant les objections qui lui avaient été faites au moment où il avait voulu absolument la fonder, il ajouta que les villes ne s’établissent point par la volonté du gouvernement ; que leur emplacement n’est point désigné par l’administration ; que leur position et le libre cours du commerce et de l’industrie sont la seule cause efficace de leur développement.

L’Empereur s’était animé ; ses expressions devenaient vives et pénétrantes, son esprit était en verve. Il se leva, et, prenant un ton plus solennel, après avoir dit au duc de Bassano d’écrire, il commença : « Les villes ne se fondent pas en un jour. » Puis, comme les mots ne lui venaient point, il se promena, et, regardant par la fenêtre, il ajouta : « Paris même n’est pas fini. » Évidemment il avait voulu faire un morceau sur la fondation des villes, et résumer en quelques mots frappants et expressifs des idées générales, de grandes vues politiques. Par malheur il arrivait quelquefois que celte parole si incisive, si originale, si spirituelle, qui élevait jusqu’à l’éloquence la conversation familière, devenait déclamatoire et vaine, lorsqu’il sortait de son naturel et qu’il voulait se donner une dignité oratoire. Aucune suite ne put être trouvée aux deux commencements de phrase par où il avait débuté. Il revint à la grande table ronde autour de laquelle siégeait le conseil, il se rassit. « Monsieur l’ingénieur, dit-il, voyons vos plans. » Dès lors il ne fut plus question de principes généraux ; il examina, sans trop les critiquer, les dessins déroulés devant lui ; ne témoigna plus la volonté expresse de se renfermer strictement dans les sommes allouées par le décret du 8 août, recommanda l’économie, ordonna à l’ingénieur de réduire la dépense autant qu’il serait possible ; et le conseil d’administration fut terminé. C’était au commencement de 1810.

Depuis, on continua les travaux ; ils furent poussés avec activité. En 1814, lorsque survint la Restauration, les trois millions n’étaient pas encore dépensés. Un très petit nombre de maisons particulières étaient venues s’ajouter aux édifices publics. La population ne s’élevait qu’à environ 1 500 habitants. Le nouveau gouvernement ne conçut point la pensée de renoncer à cette entreprise. Elle avait été un bienfait pour le pays. Reporter le chef lieu du département à Fontenay aurait été un acte de réaction stupide, et qui aurait déplu même à l’opinion vendéenne. Le nom de la ville fut changé ; elle s’appela Bourbon-Vendée. On acheva les constructions projetées ; le collège fut établi ; déjà les tribunaux y avaient été transférés en 1810. On était en temps de paix ; la garnison fut plus nombreuse, les casernes furent reconstruites en pierre. Ainsi peu à peu la population s’accroissait de tout ce qu’amenaient à leur suite des établissements publics. Après la révolution de juillet, lorsque tout le pays de Bocage eut été percé de routes nombreuses et bien dirigées, lorsque les communications furent devenues faciles et l’ordre public maintenu sans rigueurs inutiles, la prospérité générale donna à Bourbon-Vendée un accroissement plus rapide que l’action administrative ; on y compte maintenant près de 7 000 habitants. Ce ne sera jamais une grande ville, mais elle a déjà plus de population et d’importance que plusieurs chefs-lieux de département.

Le récit de sa fondation, la façon dont elle a été construite, indiquent assez qu’il n’y faut chercher aucune construction monumentale, encore moins un souvenir du passé. Bourbon-Vendée a encore l’aspect d'une ville coloniale toute récente. On a élevé, sur la grande place, une statue du général Travot, qui avait, sous le général Hoche et dans les derniers temps de la grande insurrection, fait la guerre avec humanité : c’est lui qui fit Charette prisonnier. Il avait une assez grande importance dans les départements de l’ouest ; à une certaine époque, il fut, en quelque sorte, le représentant ou le chef de l’opinion opposée aux Vendéens.

|

![]()