Article extrait du 'Guide pittoresque du voyageur en France', édition de 1838

Avignon. Grande, belle et très ancienne ville. Chef-lieu du département, tribunal de première instance et de commerce. Chambre et bourse de commerce, Conseil de prudhommes. Société d’agriculture. Société des amis des arts. Succursale de l’hôtel des Invalides. Collège, royal. école gratuite de dessin. Maison de santé pour les aliénés. Archevêché. Population 19,889 habitants.

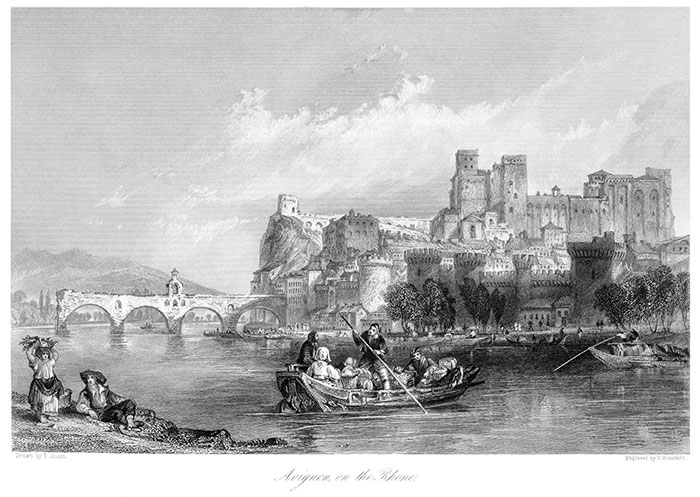

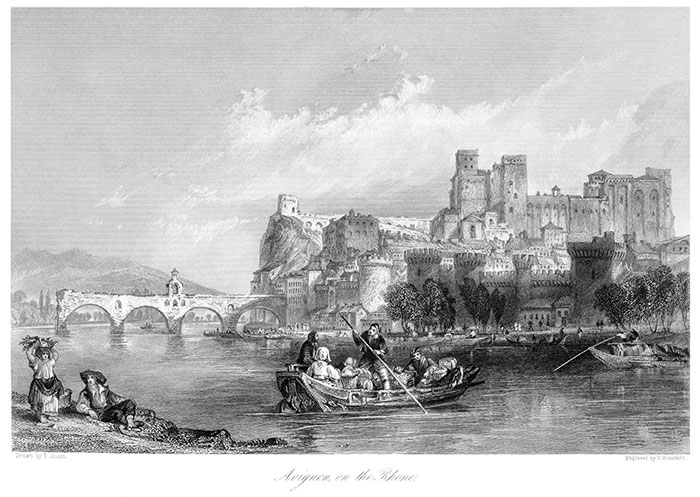

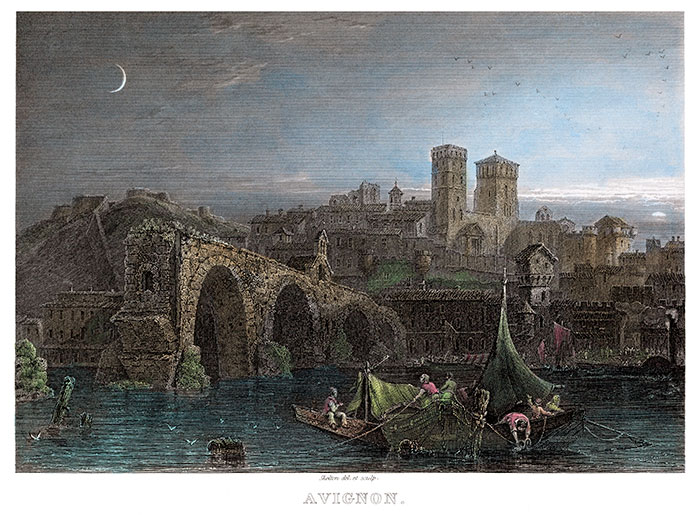

Avignon sur le Rhône - Gravure de Thomas Allom,

extraite de La France au XIX siècle, éd. 1845

L’origine d’Avignon remonte à une haute antiquité : avant la domination romaine c’était la capitale des Cavares. Environ un siècle avant notre ère, Avignon fit partie de l’empire romain : Ptolémée lui donne le titre de colonie ; Pline la met au rang des villes latines, et Pomponius la cite comme la troisième de la Gaule Narbonnaise. Cette ville passa successivement sous la domination des Goths, des Bourguignons, des Ostrogoths et des rois d’Austrasie. Assiégée sans succès par Clovis, elle fut regardée comme le boulevard de la Provence. Charles - Martel la prit sur les Sarrasins, qui étaient parvenus à s’en emparer par la trahison du duc de Mauronte. Soumise aux Carolingiens, elle fit partie du royaume d’Arles ; plus tard elle devint la capitale du marquisat de Provence. Après de longues contestations, les comtes de Toulouse et de Barcelone se la 'partagèrent ; mais comme ils n’étaient pas assez forts pour contraindre les habitants de leur obéir, cette ville se déclara république impériale et souffrit des guerres cruelles pour maintenir sa liberté. — A l’exemple du comte de Toulouse, Avignon embrassa la cause des Albigeois. Louis VIII la prit en 1226, après un siège de trois mois, où il perdit plus de 22,000 hommes ; il la frappa d’un impôt excessif, l’obligea de détruire sers palais, ses fortifications et ses remparts, mais il ne changea rien à la forme de son gouvernement. Affaiblie par ces revers, elle rentra en 125i sous la domination des comtes, qui ne laissèrent aux habitants qu’une ombre de leur gouvernement. En 1348, Jeanne de Naples, reine des Deux-Siciles et comtesse de Provence, vendit Avignon au pape Clément VI, pour la somme de 80,000 florins d’or, qui ne fut jamais payée. Les successeurs de ce Pontife la possédèrent depuis sans interruption, jusqu’en 1663, époque où Louis XIV s’en empara, pour venger l’insulte faite à Rome à l’ambassadeur de France. Cependant, le pape s’étant décidé à donner la satisfaction qu’on lui demandait, cette ville lui fut restituée. En 1688, Louis XIV s’empara une seconde fois d’Avignon, qu’il rendit au pape en 1690. Cette ville fut encore prise en 1768, par Louis XV, pour venger l’injure faite par le pape au duc de Parme ; il la garda tant que vécut le pape Clément XIII, et ne la rendit qu’à son successeur. — Dès l’année 1305, le pape Clément V, d’après un traité fait avec Philippe-le-Bel, avait transféré à Avignon la résidence du Saint-Siège : elle y resta fixée jusqu’en 1377, que le pape Grégoire XI la reporta à Rome. Après la mort de Grégoire, les cardinaux français élurent successivement deux papes en opposition au pontife romain ; ces papes résidèrent à Avignon jusqu’en 1408. Les Français alors, fatigués du schisme, chassèrent d’Avignon le dernier pape, Benoît XIII. Depuis ce temps les papes gouvernèrent la ville par des légats, jusqu’en 1791, où le comtat Venaissin et la ville d’Avignon furent, réunis à la France par un décret de l’Assemblée constituante.

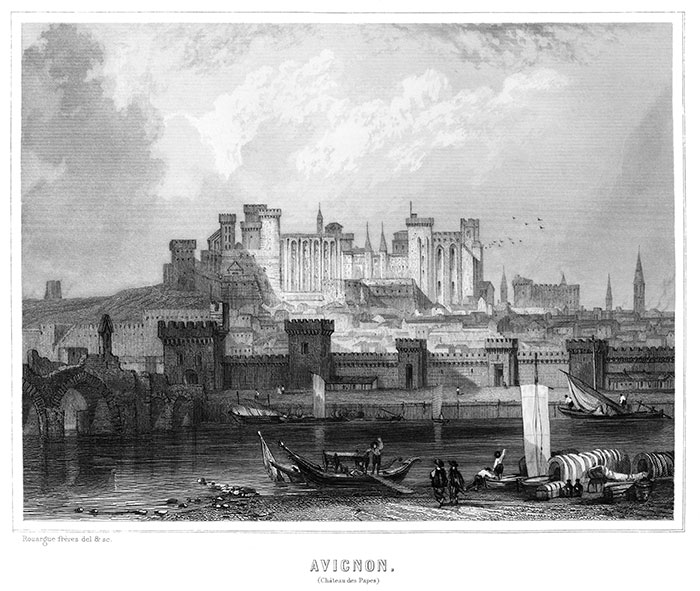

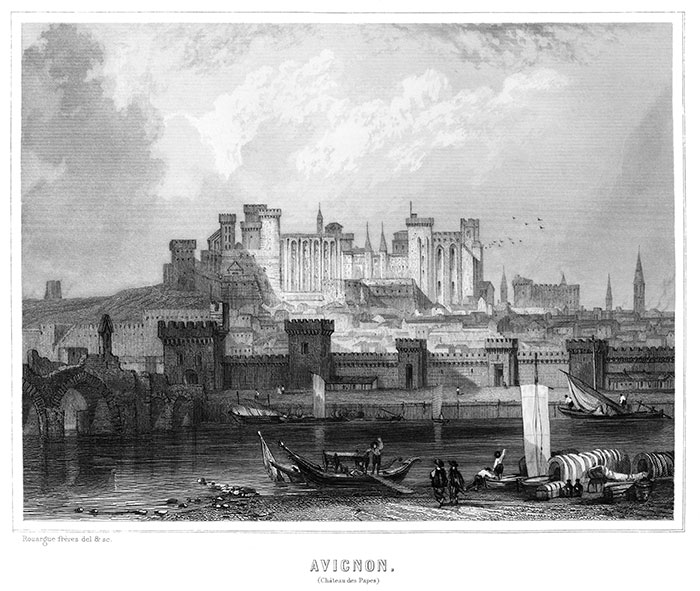

Avignon et le Chateau des Papes - Gravure de Rouargue-frères,

extraite de de l'Histoire des villes de France d'Aristide Guilbert, éd.1854

Le séjour des papes contribua beaucoup à l’agrandissement et à l’embellissement d’Avignon. Cette ville se peupla surtout de moines, de nonnes et de pénitents de toutes les couleurs : la moitié de sa surface se couvrit d’établissements religieux. Avant la révolution de 1789, 0n y comptait huit collégiales, vingt couvents d’hommes, quinze de filles, dix hôpitaux ou maisons de charité, sept confréries de pénitents, trois séminaires, soixante églises, une commanderie de l’ordre de Malte, etc. ; plus d’un tiers de la population s’occupait, soi-disant, de prier Dieu, et on entendait chaque jour sonner deux ou trois cents cloches.

La situation d’Avignon, sur la rive gauche du Rhône et sur un canal tiré de la Durance, est des plus agréables : sur l’autre rive du fleuve, s’élève un coteau que couronnent Villeneuve et la forteresse de Saint- André ; une plaine d’une vaste étendue, variée de terres labourables, de prairies, de vignes, de jardins, de champs d’oliviers, l’environne presque entièrement. La forme de la ville est un ovale régulier, d’une surface légèrement onduleuse : à l’extrémité se dresse le roc des Dons, coupé à i pic vers le Rhône et élevé de 180 pieds au-dessus du fleuve. Cette ville est généralement bien bâtie, mais les rues en sont peu larges et mal percées ; la plus spacieuse est la rue Calade ; la plus animée est celle de la Ferraterie, qui est étroite et sinueuse. Les quais qui bordent le Rhône sont magnifiques ; les remparts, construits en superbes pierres de taille, bordés de créneaux, flanqués de tours carrées de distance en distance et percés de belles portes, sont les plus beaux et les mieux conservés qui existent dans tout le midi de la France. Du haut de leur plate-forme, on jouit d’une des vues les plus agréables sur la ville et sur les riantes campagnes qui l’entourent : on a sous les pieds le Rhône qui, divisé en plusieurs bras tortueux, forme un grand nombre d’îles couvertes d’arbres de la plus belle verdure ; il semble que ce soient plusieurs rivières qui se réunissent et se séparent pour se rejoindre encore. On découvre à l’ouest des plaines cultivées à perte de vue ; à l’est, les Alpes de la Provence ; et au midi, la ville d’Avignon dont on embrasse toute l’étendue, sans en excepter les quais ni les promenades qui, dans un jour de fête, fourmillent de monde et sont encore animées par le son du tambourin et les danses gaies de la Provence. De belles allées d’arbres plantés autour des remparts offrent d’agréables promenades. La ville est entièrement nue extérieurement et n’a aucun faubourg. — Sur le Rhône on voit les restes de l’ancien pont en pierre de Saint-Bénezet, qui joignait autrefois Avignon et Villeneuve, et dont la fameuse inondation de 1669 occasionna la destruction. Aujourd’hui, Avignon communique avec la rive droite par un pont en bois et par un pont de bateaux.

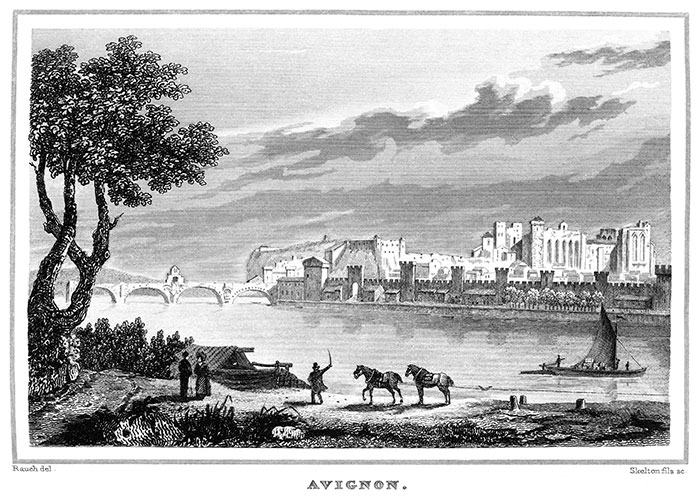

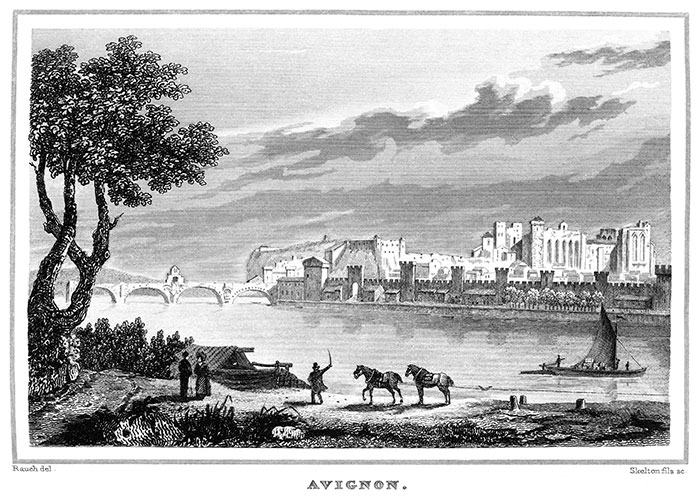

Vue d'Avignon - Gravure de Charles Rauch, in Guide pittoresque du voyageur en France - éd. 1838

La Métropole, dite Notre-Dame-des-Dons, est un antique édifice, construit dans les premiers siècles du christianisme, sur les débris d’un temple païen ; elle fut détruite par les barbares, et rebâtie par Charlemagne. Cette église occupe le sommet du rocher des Dons : on y monte de la ville par des rampes et par un long escalier, dont le sommet est couronné d’un calvaire, et au bas duquel se trouve l’hospice des aliénés. La façade, d’une architecture noble, ornée de guirlandes et de griffons, a été bâtie sous le pape Paul V. La chapelle de la Résurrection, que fit bâtir l’archevêque Libelli en 1680, est un chef-d’œuvre de sculpture. Sous le péristyle, On remarque des pierres sculptées qui ont appartenu à un monument beaucoup plus ancien que l’église, et sur le mur, à droite, on voit les restes d’une peinture attribuée à Simon Memmi. Les papes officiaient dans cette église ; Innocent VI, Urbain V et Grégoire XI y ont été sacrés. Elle renfermait autrefois le tombeau de Benoît XII, celui des archevêques, de plusieurs cardinaux et un grand nombre d’épitaphes. On y voit encore le mausolée de Jean XXII, ainsi que la tombe du brave Crillion et de sa famille.

L’église Saint-Agricol est petite et sans apparence extérieure ; elle renferme le tombeau de Mignard, la jolie chapelle de la famille Bianco, de Florence, et un bénitier remarquable.

L’église Saint-Pierre a été rebâtie en 1358 ; la façade, construite en 1512, est d’une belle architecture gothique ; les portes offrent de riches sculptures en bois. Cette église se distingue par les anciennes décorations dont elle est surchargée ; la chaire, en pierre .blanche très-fine, passe pour un chef-d’œuvre de sculpture. Dans la chapelle du Saint - Sépulcre sont des statues colossales qui paraissent appartenir an XIVe siècle.

L’église Saint-Martial avait autrefois trois nefs et renfermait plusieurs tombeaux aujourd’hui détruits. L’intérieur est fort remarquable, et quoique les ornements de la voûte ne donnent qu’une faible idée de ce qu’on a détruit, on peut encore y lire l’état des arts dans chaque siècle, et le souvenir des mœurs des temps qu’ils retracent. Le clocher et la partie extérieure du chœur sont particulièrement remarquables.

L’Hôtel-de-ville est un édifice de construction irrégulière, surmonté d’un beffroi qui formait autrefois la principale tour du palais Colonne, bâti dans le XIVe siècle ; ce beffroi est remarquable par sa construction et par ses voûtes inférieures. La salle de la mairie et celle du conseil méritent de fixer l’attention par leurs peintures et leurs anciennes décorations.

Palais des Papes. Ce palais, bâti sur le penchant méridional du rocher des Dons, a été élevé par plusieurs des papes qui résidèrent à Avignon dans le XIVe siècle. La grandeur de cet édifice, son élévation, sa majesté imposante, ses tours, l’épaisseur de ses murs, ses créneaux, ses ogives, cette architecture sans suite, sans régularité, sans symétrie, étonnent le spectateur. Aucun monument ne se présente peut-être sous un aspect aussi colossal. Dans son enceinte imposante où tant de princes abaissèrent leurs sceptres devant la tiare, où l’on voyait naguère des salles armoriées, des peintures de la renaissance de l’art, on ne trouve que des murs à moitié démolis, des passages sombres, des enclos spacieux, de vastes casernes et des prisons. L’aspect de cette masse de bâtiments flanquée de hautes tours étonne l’étranger ; s’il en visite l’intérieur, il ne voit pas sans surprise l’épaisseur des murs, la grandeur des cours, la hauteur des salles, leur architecture gothique, les nombreuses voûtes portées les unes au-dessus des autres et ornées de belles et vives peintures à demi effacées.

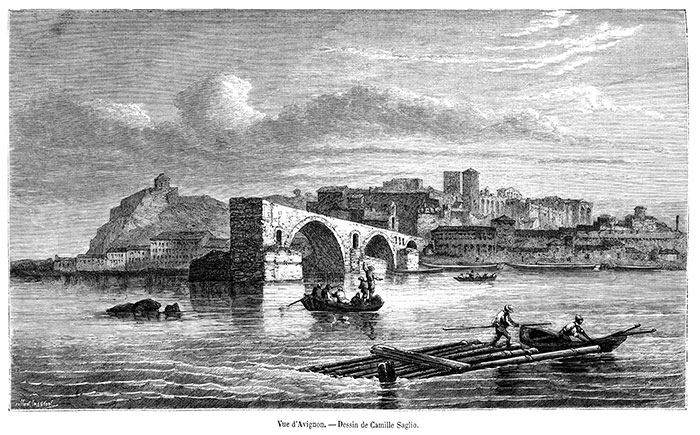

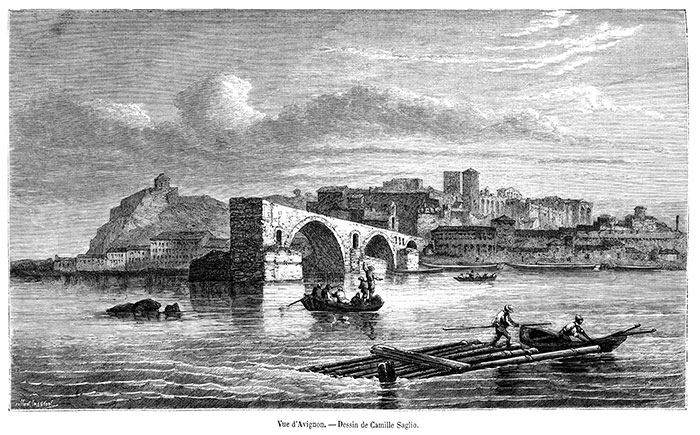

Vue d'Avignon - par Camille Saglio extraite de "La France illustrée" de Malte-Brun, éd.vers 1880

A noter la descente du Rhône sur du bois flotté.

L’ancien Hôtel des monnaies, situé vis-à-vis du palais des papes, a été transformé en caserne pour la gendarmerie. C’est un vaste quadrilatère décoré de devises et couronné d’un balcon qui porte quatre aigles en pierre. Près de là on remarque l’auberge où, en i8i5, fut assassiné le maréchal Brune...!

L’Hôtel des Invalides, succursale de celui de Paris, occupe un immense local formé des bâtiments du ci-devant séminaire de Saint-Charles, des Célestins et de la maison Saint-Louis. Les salles en sont spacieuses et bien éclairées, les chambres commodes, les corridors larges et bien aérés. On ne peut entrer dans cet hôtel sans admirer la propreté qui y règne, et la bonne tenue des militaires dont les mutilations et les blessures retracent tant de combats, tant de bravoure et tant de gloire. La grande cour est spacieuse, carrée, plantée d’arbres et bordée de hauts murs. L’église est belle et très-ornée. Le jardin, ouvert au public, est remarquable par la beauté de ses vieux ormeaux et la longueur de ses avenues : on est frappé, en y entrant, de sa majestueuse grandeur et de sa noble simplicité.

L’Hôtel-Dieu fut fondé en 1353, sous le titre de Sainte-Marthe, par Bernard de Roscas, troubadour distingué. Il est entouré de spacieux jardins et renferme de grandes cours. La façade est moderne, d’une grande étendue et très-ornée ; les salies sont vastes, commodes, propres et bien aérées.

Bibliothèque publique. Cette bibliothèque formée de la réunion de toutes les bibliothèques particulières des maisons religieuses supprimées à Avignon et dans d’autres lieux du département, est placée dans un agréable et vaste local. Elle enferme 30 000 volumes et environ 5oo manuscrits.

Muséum Calvet. Une belle collection de médailles rares et d’une belle conservation ; une grande quantité d’inscriptions, de bas-reliefs, de statues et autres objets antiques de tout genre, découverts en différents lieux ; une bibliothèque riche en ouvrages rares et précieux ; une collection de tableaux et un cabinet d’histoire naturelle composent ce Musée, auquel la ville reconnaissante a donné le nom de Calvet, parce que cet estimable médecin avignonnais en est non-seulement le fondateur, mais a laissé des revenus pour son entretien et son accroissement.

Le Musée de tableaux forme une collection nombreuse et bien choisie où l’on remarque plusieurs bons tableaux de l’Albane, Salvator Rosa, A. Véronèse, l’Orizzonte, Caravage, le Dominiquin, D. Teniers, Berghem, Vandervelde, Ruysdal, Coypel,

J. Vernet, Mignard, Parrocel, Carle et Horace Vernet, Granet, Regnault, etc.

On remarque encore à Avignon l’église du Collège ; la chapelle de l’Oratoire ; le palais de l’archevêché, les hôtels Crillon et Deleutre ; la salle de spectacle ; le jardin de botanique ; les casernes ; le mont-de-piété ; l’hospice des aliénés, etc., etc.

Biographie. Avignon a produit plusieurs hommes célèbres dont les principaux sont: le brave Crillon ; Folard, commentateur de Polybe ; Joseph Vernet ; le jeune et courageux Viala ; le peintre Parrocel ; l’abbé de Boulogne, évêque de Troyes et l’un de nos plus fameux prédicateurs ; le docteur Calvet ; MM. Fortia d’Urban et Arthaud, archéologues distingués ; M. Castil Blaze, compositeur de musique ; etc., etc.

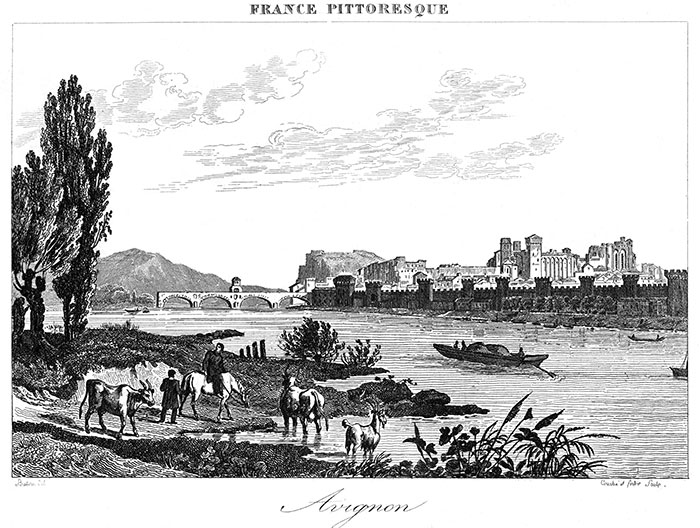

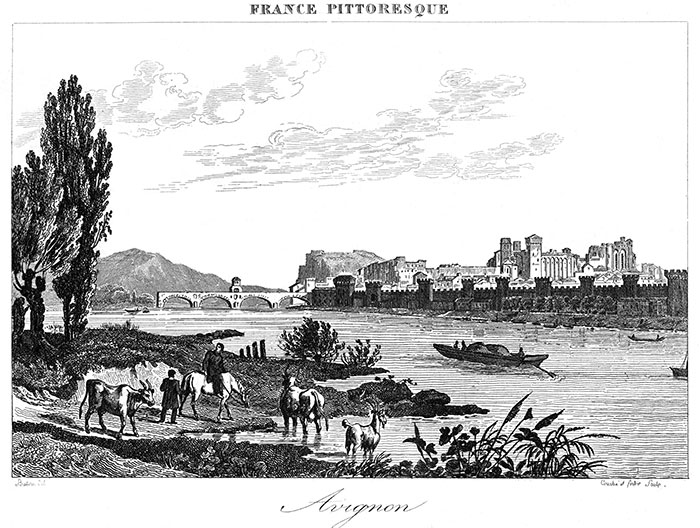

Avignon, gravure extraite de la France Pittoresque d'Abel Hgo, éd. 1835

Industrie. Fabriques importantes d’étoffes de soie, taffetas, florence, velours, mouchoirs, toiles peintes, plomb de chasse, laque de garance, mécaniques pour les filatures, cordes d’instruments. Filatures de soie et de coton. Moulins à garance et à sumac. Laminoirs pour le cuivre et le plomb. Fonderie de sonnettes, grelots et autres objets en cuivre. Fonderie de caractères d’imprimerie. Tanneries. Papeterie. Lavoirs de laines.

Commerce considérable de farines, grains et légumes, dont Avignon est l’entrepôt pour le Bas-Dauphiné, la Provence et le Languedoc ; de vins, eau-de-vie, garance, sumac, chardons, graine jaune, luzerne, denrées coloniales de toute espèce, soies écrues, cuirs tannés, chevaux, mulets et bestiaux. — Condition publique pour déterminer le poids réel de la soie, etc.

A 15 lieues de Nîmes, 178 lieues de Paris. — Hôtels de l’Europe, du Palais-Royal, Saint- Ives.

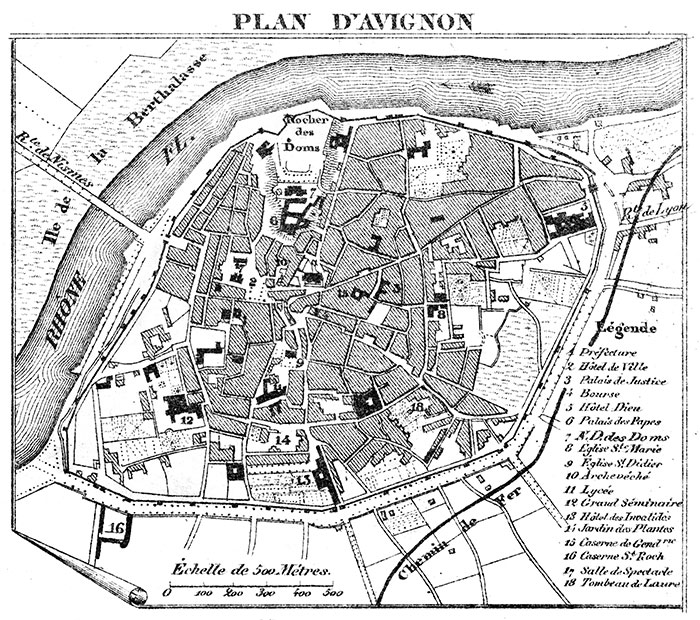

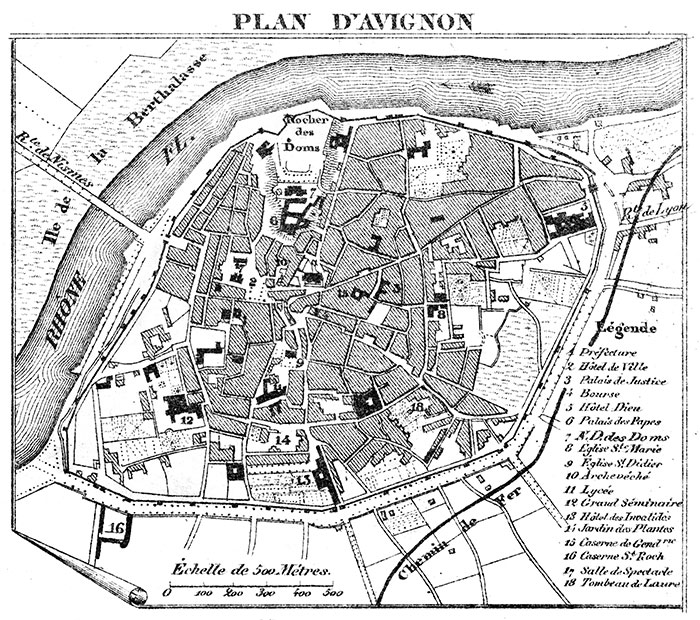

Plan d'Avignon extraite de "l'Atlas de La France illustrée" de Malte-Brun, éd.vers 1880

Voir, aussi, en ces pages, le département du Vaucluse en 1883

et sur un de mes autres sites, le Festival d'Avignon (2004)

|

![]()