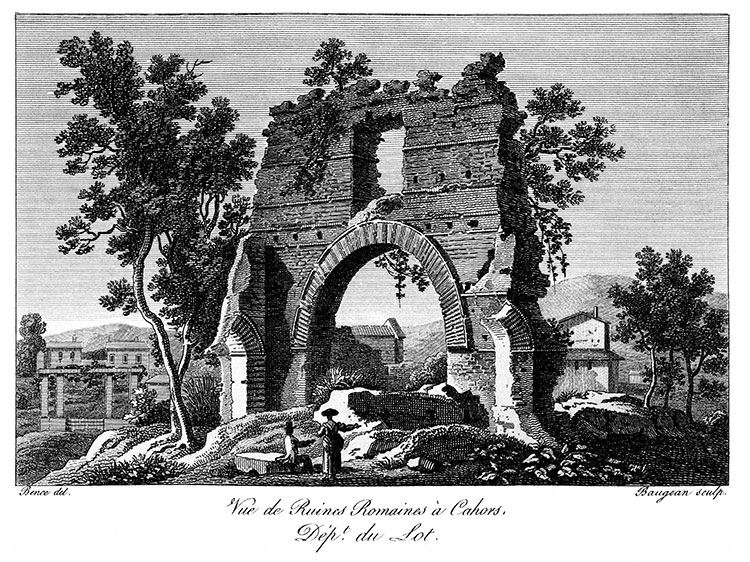

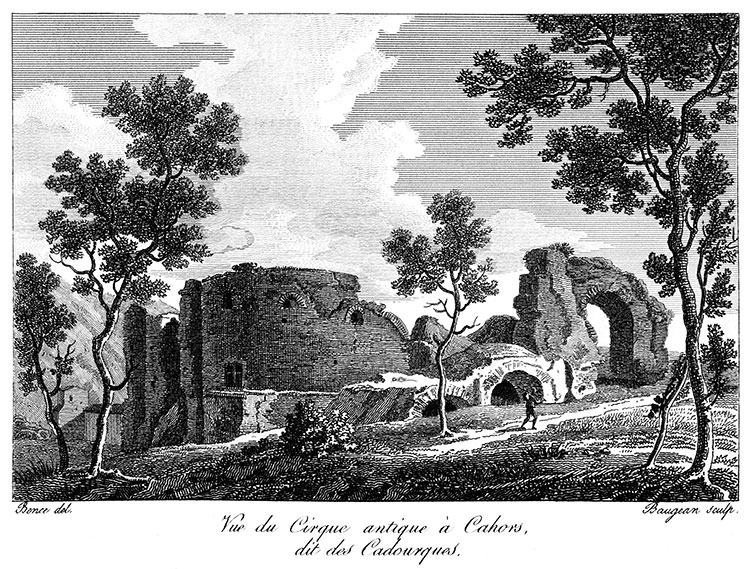

Cirque antique (Cadourques) de Cahors, gravure de Bence

extraite du Nouveau voyage pittoresque de la France - Osterwald - 1827

(collection personnelle).

Extrait de l'Histoire des villes de France d'Aristide Guilbert - 1859 Cahors Il n'y a rien dans la physionomie et l’industrie de la ville actuelle de Cahors qui rappelle la grandeur politique et la prospérité matérielle de la capitale des Cadurques. De ses anciens monuments il ne lui reste que des ruines. Elle a perdu le secret de ses belles poteries et de ses tissus renommés ; elle ne fournit plus au commerce que de gros vins noirs, dont la qualité est excellente, et qui, puissamment alcooliques, servent à couper presque tous les vins du midi. Cahors est située dans une presqu’île formée par le Lot et dominée de tous côtés par des montagnes qui l’enferment comme dans un entonnoir ; celles du sud offrent l’aspect le plus aride : c'est à peine si la bruyère croit de loin en loin sur leurs flancs grisâtres ; des vignes vigoureuses couvrent de distance en distance les pierres calcaires des montagnes du nord-ouest. Une petite plaine qui se compose de terrains d’alluvion, très propre à la culture du chanvre et du tabac, borde la ville de l’est à l’ouest.

Vers le milieu du IIIe siècle, le christianisme fut introduit à Cahors par saint Génulphe. Là, comme partout ailleurs, la fermeté de l’apôtre ne mollit point devant les apprêts du martyre, et Dioscorus, gouverneur de la cité, touché de la grâce, s’étant converti à la foi nouvelle, en favorisa la propagation parmi les Cadurques. C’est à saint Génulphe que commence la série des évêques de Cahors. Il eut, dit-on pour successeur Exupère, ce fameux rhéteur de Bordeaux dont Ausone a vanté les talents. Quant à la circonscription de l’évêché ce fut Constantin qui la régla, suivant à peu près les limites de l’ancienne Divona : circonscription conservée plus tard pour le Quercy. Les bornes du diocèse étaient donc au nord le Limousin à l’est le Rouergue, au midi le Tarn qui le séparait du haut Languedoc, à l’ouest l’Agenais et le Périgord. La province avait une superficie d'environ trois cent cinquante-une lieues, et la rivière du Lot la divisait en deux parties bien distinctes, le haut et le bas Quercy. Aux Visigoths, qui s’étaient rendus maîtres du pays des Cadurques, en 472, succédèrent les Franks (507). Théodebert, fils du roi de Neustrie, marcha sur Cahors, afin de l’arracher à son oncle Sighebert. Les meurtres, l’incendie, les sacrifices signalèrent son passage à travers la province ; et, s’étant emparé de la ville, il en fit abattre les murailles (573). À Rusticus succéda Didier, noble gallo-romain, descendant d’une famille sénatoriale, très en crédit à la cour de Dagobert. Didier, dont les habitants de Cahors vénèrent encore la mémoire, sous le nom de Saint-Géry, employa ses richesses, qui étaient considérables, à relever les murailles de sa ville épiscopale, à y fonder des monastères, à l’orner d’un grand nombre d’édifices publics, et, par testament, il laissa tous ses biens à l’église cathédrale, entre autres, dix bourgs ou villages qui lui appartenaient dans le Quercy (651). Les Sarrasins et les Normands fondirent tour à tour sur le pays des Cadurques et le ravagèrent. Guillaume Taillefer, comte de Toulouse, s’empara de Cahors, vers la fin du Xe siècle. La féodalité se constitua fortement dans le Quercy, où la postérité de ce prince domina jusque dans la dernière partie du XIIIe siècle, avec différentes vicissitudes ou interruptions de pouvoir. Bientôt, néanmoins, Cahors devint le siège d’un comté particulier, dont les évêques s’assurèrent la possession, et ces prélats jouirent du privilège de frapper à leur coin la monnaie qui, de temps immémorial, se faisait dans leur cité. Henri II, roi d’Angleterre, après avoir repris Cahors et le Quercy sur le roi de France, Louis VII, y établit pour gouverneur son chancelier Thomas Becket (1159). Les comtes de Toulouse parvinrent, par accommodement, à remettre, durant quelques années, cette province sous leur obéissance ; mais ils en furent totalement dépossédés lors de la guerre des Albigeois, et Guillaume, évêque de Cahors, prêta serment au général de la croisade, Simon de Montfort. C’est ce même Guillaume qui, en 1211, contribua si puissamment au gain de la sanglante bataille livrée sous les murs de Castelnaudary. Les évêques de Cahors présentent, d’ailleurs, tous les caractères des chefs séculiers au moyen âge. Un de leurs privilèges était d’officier avec l’attirail militaire, casque, épée, cuirasse, gantelets, placés sur l’autel près de l’Évangile, et, à chaque mutation de prélat, au moment où le nouvel élu entrait dans le ressort de sa juridiction, le vicomte de Sessac, vassal de l’évêché, nu-tête, en camisole blanche, la jambe droite nue, le pied chaussé d’une pantoufle, allait prendre la bride de sa mule qu’il conduisait à la cathédrale.

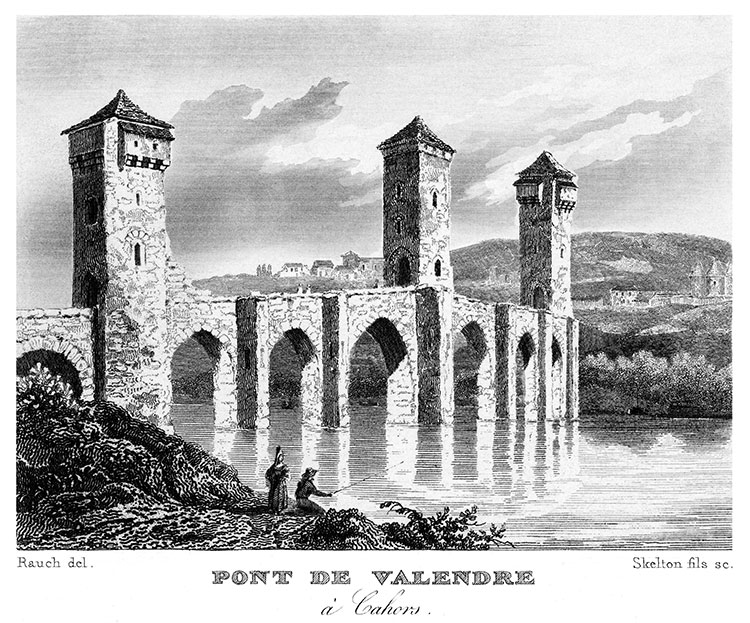

Pendant la première période de la croisade contre les Albigeois (1214), le cardinal-légat, Robert de Corçon, venant de Sainte-Livrade où il avait confirmé Simon de Montfort dans la possession du Quercy, du Rouergue, ainsi que des autres pays de sa légation, se présenta devant Cahors et demanda l’entrée de la ville ; mais les habitants lui en ayant fermé les portes, se montrèrent en armes sur les remparts, afin de le repousser s’il essayait d’y pénétrer de vive force. Bientôt cependant, touchés de repentir, ils jurèrent obéissance au cardinal-légat ; ils brûlèrent leurs portes, sur son ordre, et, afin de dédommager Montfort à qui elles appartenaient comme seigneur de la cité depuis 1211, ils lui payèrent une indemnité de quinze cents marcs d’argent. Le pape Innocent III, à qui les Cahorsins envoyèrent des députés, leur accorda l’absolution par une bulle datée de Pérouse, le 2 de juin 1216. Le XIIIe et le XIVe siècles sont remplis des querelles de la commune avec l’évêque. La politique de la monarchie favorise ce mouvement d’émancipation, et les consuls ne négligent aucun prétexte afin de se soustraire à la juridiction épiscopale. La plus significative de ces collisions éclata dans la seconde moitié du XIIIe siècle. L’évêque de Cahors, voulant construire un pont de pierre sur le Lot, avait avec l’agrément du pape affecté à cet usage deux cents marcs d’argent provenant des amendes décernées contre les usuriers qui exigeaient plus de vingt pour cent. La somme ne suffisait pas : l’évêque recourut au moyen, si souvent pratiqué alors, de l’élévation du taux de la monnaie ; mais les consuls excitèrent une émeute qui le força de la ramener au titre primitif. Le pont s’acheva pourtant, et en souvenir de la source d’où étaient sortis les deux cents marcs, une tradition populaire lui donna le nom de Pont du Diable. C’est le beau pont Valantré ou de Balandrès dont on remarque encore les trois hautes tours bâties aux deux extrémités et au centre de l’axe décrit par ce monument. La lutte une fois engagée devait se poursuivre avec ardeur. Vers 1287, l’évêque Dieudonné de Barsal essaie d’ôter aux consuls le droit de sceau, la garde des clefs de la ville, etc. : ceux-ci résistent, alléguant qu’ils tiennent ces droits de l’autorité royale, et un arrêt du parlement de Paris confirme leurs prétentions. Le successeur de Barsal, mieux avisé, offre alors à Philippe-le-Bel le partage de ses droits sur la ville ; Philippe accepte, et, en 1306, par un acte appelé pariage, la royauté est associée à tous les droits de l’épiscopat : c’est-à-dire qu’il n’y a plus désormais dans la cité qu’un seul juge, un seul prévôt, un seul collecteur, une seule caisse ; le sceau est frappé à la double empreinte du roi et de l’évêque ; et les tours, les murs, les places, les fossés, demeurent sous leur commune surveillance. Les droits du consulat, non mentionnés dans le pariage, n’en sont pas moins restés intacts. Les querelles ne cessent pas encore, mais les viguiers royaux s’appliquent habilement à en modérer l’irritation. Pour compléter ici tout ce que nous savons sur l’administration provinciale et judiciaire du Quercy, ajoutons que Henri II avait établi un présidial à Cahors, en 1552, et que le pays avait des Etats auxquels assistaient les trois ordres. Le tiers se composait des communautés, au nombre de vingt-quatre, tant bourgs que villes, dont les principales étaient Cahors, Montauban, Figeac et Moissac. Les Etats s’assemblaient indifféremment dans l’une ou l’autre de ces villes, d’abord à des époques indéterminées et selon les besoins. L’on y votait les subsides au comte, plus tard au roi ; l’on y répartissait l'impôt, l’on y décrétait quelques mesures d’ordre, et le sénéchal de Cahors en avait la présidence. Le Quercy, à la mort de Jeanne de Toulouse et d’Alphonse de Poitiers, avait été réuni à la couronne par Philippe-le-Hardi (1361) ; il était partagé en douze bailliages. Reprenons maintenant la suite des événements. Cahors fut redevable à l’un de ses enfants, Jacques D’Euse ou Dossa, élu pape au conclave de Lyon, et qui occupa le siège apostolique sous le nom de Jean XXII, d’un établissement scientifique, source pour elle d’une illustration et d’une vie nouvelle : nous voulons parler de la fondation de son université, dont l’influence a été aussi grande que celle des universités de Bourges et de Toulouse sur la renaissance des études juridiques. Presque tous les évêques de Cahors furent, en outre, depuis Jean XXII, revêtus de la pourpre romaine. Édouard, prince de Galles, vint loger à Cahors dans la maison de Jacques D’Euse, après la signature du traité de Brétigny, par lequel le Quercy fut cédé à l’Angleterre (1360). Les Cahorsins, pas plus que les autres habitants de la province, ne sympathisèrent avec les Anglais : la preuve en ressort d’un acte précieusement conservé dans les archives municipales, où il est dit que ce ne sont pas eux qui ont quitté leur prince naturel, mais bien lui qui les a délaissés comme des orphelins. Indignée de la tyrannie insolente du gouverneur Jean Chandos, Cahors s’insurgea bientôt à la voix de ses consuls ; mais, livrée à ses propres forces, elle fut contrainte de rouvrir ses portes aux Anglais. Ces tentatives de délivrance s’étant renouvelées en 1428, les compagnies étrangères furent chassées successivement de la ville, du château de Concorès, et de celui de Mercuès, Castrum Mercurii, résidence de l’évêque. Les Anglais rendirent la place aux consuls par capitulation, moyennant une pièce de damas, plus seize mille moutons d’argent équivalant à la somme de cent quatre-vingt-douze livres. La capitale des Cadurciens rentra sous la domination française pour n’en plus sortir : elle fut une des soixante-quatre villes dont les députés assistèrent au couronnement de Louis XI, qui réunit pour la seconde fois le Quercy à la couronne, après la mort de son frère Charles, duc de Guienne (1471 ). Pendant les guerres de religion, Cahors, vieille cité épiscopale, dévouée aux traditions catholiques, ne permit point à la réforme de se glisser dans ses foyers. Le peuple, un jour, s’attroupa devant la maison de d’Oriolle, où se faisait le prêche, et y mit le feu. Les protestants, intimidés, n’osèrent plus se montrer à Cahors. Par un singulier jeu du hasard, ce fut pourtant l’un de ses enfants, Clément Marot, qui par sa traduction des psaumes en vers français fournit au calvinisme les armes spirituelles les plus populaires. Lorsque, après la Saint-Barthélemy, les deux partis en vinrent de nouveau aux mains, le roi de Navarre, à qui d’ailleurs Cahors appartenait, en vertu de son contrat de mariage avec Marguerite de Valois, dirigea contre cette ville, dans la nuit du 29 mai 1580, une attaque terrible, que son intrépidité put seule faire réussir. Au bout de trois jours de combat, les habitants, qui s’étaient vaillamment défendus derrière des barricades, cessèrent toute résistance. Le sac de la ville commença : les édifices sacrés furent mutilés, dépouillés de leurs ornements ; les reliques violées et jetées au vent. En 1589, des députés du parlement de Toulouse déterminèrent Cahors à se prononcer pour la Ligue. L’avènement de Henri IV clôt la période des agitations civiles de Cahors ; mais, par une fatale compensation, c’est de cette époque aussi que date sa décadence : suppression du privilège d’entrepôt pour les vins, suppression de l’université, qui, depuis quatre siècles, donnait à la science du droit juridique tous ses oracles, les Cujas, les Bénédictin les Jean Dartis, les Roaldès, les d’Acosta, et où Fénelon fit ses études. Sous Louis XVI, l’unité du Quercy subsistait encore comme circonscription administrative. L’ancien diocèse avait été divisé seulement en haut et bas Quercy ; Cahors était dans la partie haute, et l’établissement, à Villefranche, d’une administration provinciale avait rendu la convocation des Etats presque inutile. La loi du 4 mars 1790 partagea le pays en six districts, dont les chefs-lieux furent Cahors, Montauban, Figeac, Gourdon, Moissac et Saint-Céré. Enfin, un sénatus-consulte de l’année 1808 créa le département de Tarn-et-Garonne, dont Montauban devint le chef-lieu ; et le département du Lot, représentant à peu près toute l’ancienne province, ne se composa plus que des trois arrondissements de Cahors, Figeac et Gourdon. La population actuelle du Lot est de 287,739 habitants ; Cahors figure dans ce chiffre pour 12,417, et l’arrondissement dont elle est aussi le chef-lieu pour 117,353. On ne sait à quel siècle attribuer la fondation de la cathédrale de Saint-Étienne, le seul monument remarquable de cette ville. Le caractère de son architecture accuse évidemment une origine romaine ; mais des constructions et des réparations ont modifié les proportions du plan primitif. On montait anciennement à l’église par un perron qu’a recouvert l’exhaussement du sol ; on y descend aujourd’hui par des degrés. La grande route de Paris à Toulouse traverse Cahors dans toute sa longueur ; on a planté de chaque côté des allées d’arbres : c’est ce qu’on appelle la Promenade des Fossés. Aux hommes célèbres que nous avons déjà nommés, et que la ville de Cahors a vu naître, il nous faut ajouter, sur le témoignage de Voltaire, le fameux La Calprenède, né en 1612. La gloire de Fénelon, originaire du Quercy, appartient également à Cahors, où il fit, avons-nous dit, ses études, et qui lui a élevé un obélisque.

|

Pour voir les détails de ces gravures sur Cahors

utilisez la fonction zoom, après avoir cliqué sur chacune d'elles

Les textes ont été transcrits et les gravures corrigées des défauts d'impression et de vieillissement.

Tout le contenu de la page est donc sous Copyright

![]()

Dépôt de Copyright contre toute utilisation commerciale

des photographies, textes et/ou reproductions publiées sur ce site

Voir explications sur la page "Accueil"

| Plan de site | Recherches | Qualité | Liens | Contact |