Texte extrait du Dictionnaire de toutes les communes de France - éd. 1851 - Augustin Girault de Saint Fargeau

(collection personnelle).

THIERS, Castrum Thigernum, Thiernum, ville ancienne, Puy-de-Dôme ( Auvergne ), chef-lieu de sous-préfecture (2e arrondissement) et d’un canton. Tribunal de lère instance et de commerce. Chambre consultative. des manufactures. Conseil de prud’hommes. Collège communal. Cure. Gîte d’étape. Bureau de poste. Relais de poste. Population 9,984 habitants.

Terrain cristallisé ou primitif.

Industrie. Fabriques considérables de coutellerie et de grosse quincaillerie, qui s’exporte sur tous les points du globe, et dont les produits s’élèvent annuellement à environ deux millions de francs ; de draps, broderies, fils à coudre, gaînerie, tabletterie, ouvrages en cuir bouilli, rubans, cartons, cartes à jouer. Nombreuses papeteries dont les produits sont très estimés. Tanneries.

Commerce de basalte, porphyre, meules à moulins, faïence, poterie, cuirs, papiers, quincaillerie et coutellerie d’un prix modique.

Foires les 14 septembre, 29 octobre, 2e jeudi de la mi-carême, le jeudi de Pâques, le 5e jeudi de Pâques, le 8e jeudi de Pâques, dernier jeudi de juillet, jeudi avant Noël.

A 43 km Ouest-Nord-Ouest. de Clermont, 385 km de Paris.

L’arrondissement de Thiers est composé de 6 cantons : Châteldon , Gourpières , Lezoux, Maringues, St-Remi et Thiers.

Autrefois vicomté, diocèse de Clermont, parlement de Paris, intendance de Riom, justice royale.

Thiers doit son origine à un ancien château qui existait dans les premiers temps de la monarchie, et que Grégoire de Tours désigne sous le nom de Castrum Thigernum. Thierry brûla ce château et les maisons qui y étaient contiguës, en 532. Quelque temps après, vers l’an 580, Avitus Ier, évêque de Clermont, y fonda une église qu’il dédia à saint Genest. Le château fut pris en 1210, par Guichard, sire de Beaujeu et.de Montpensier.

Les armes de Thiers sont : de gueules au navire d’argent aux voiles déployées, 'voguant sur des ondes d’azur ombrées d’argent.

Cette ville est dans une situation extrêmement pittoresque, sur la croupe et le penchant d’une montagne qui domine au loin toute la contrée, et que l’on aperçoit distinctement de Clermont, qui en est à plus de 36 km. Elle est formée en partie de maisons assez bien bâties , mais pour la plupart irrégulières, entassées les unes sur les autres , dont les portes sont basses, les fenêtres obscures. L’aspect de la ville est riant et gracieux ; mais les rues en sont étroites, tortueuses et escarpées. Plusieurs habitations dans lesquelles il se trouve tout juste de quoi abriter ceux qui les occupent, sont disséminées sur les coteaux et suspendues aux rochers qui bordent la rive gauche de la Durolle, et chacune de ces maisons retentit du bruit du marteau ou de la lime.

Les environs offrent, d’un côté, des sites curieux et sauvages ; de l’autre, des coteaux couverts de riches vignobles et de vertes prairies. De la partie la plus élevée de la ville, l’œil embrasse dans toute son étendue la fertile Limagne, avec ses villes, ses villages et ses innombrables monticules ; tandis que dans le lointain on aperçoit les montagnes majestueuses qui, de toutes parts, hérissent l’Auvergne.

-Au pied du rocher à pic, sur lequel une partie de la ville est bâtie, la rivière, la Durolle, roule avec fracas ses eaux resserrées dans une gorge étroite, fait mouvoir plusieurs forges, de nombreuses papeteries. Il est impossible de rencontrer un site plus délicieusement pittoresque que celui de Thiers ; la Suisse ni l’Italie n’ont rien qui puisse lui être comparé ; on peut hardiment se détourner de 80 km pour le visiter, et on ne regrettera certainement pas le temps consacré à celte excursion.

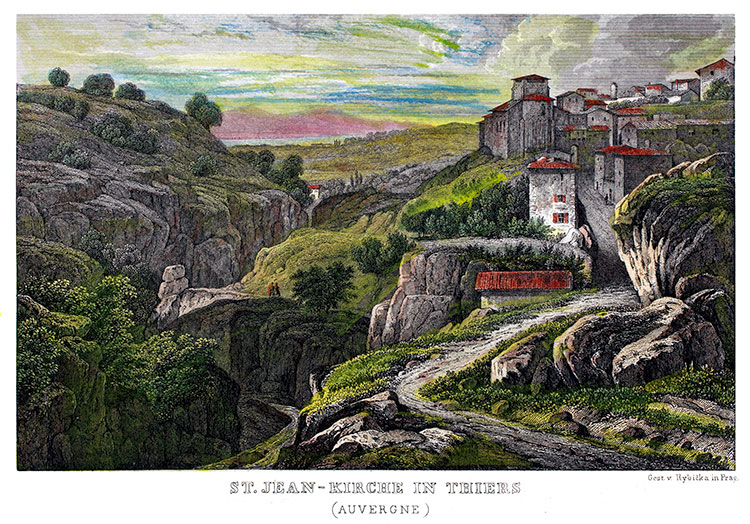

L’église St-Jean, bâtie sur un plateau élevé au-dessus du cours de la Durolle, est remarquable par sa situation ; près de là, on peut voir la gorge du Trou-d’Enfer et les cascatelles de Thiers, qui ont si souvent exercé les pinceaux des artistes.

Patrie du théologien Bruyère.

Bibliographie. Essai sur la statistique industrielle du canton de Thiers (Année scientifiques de l’Auvergne, t. 1, p. 12).

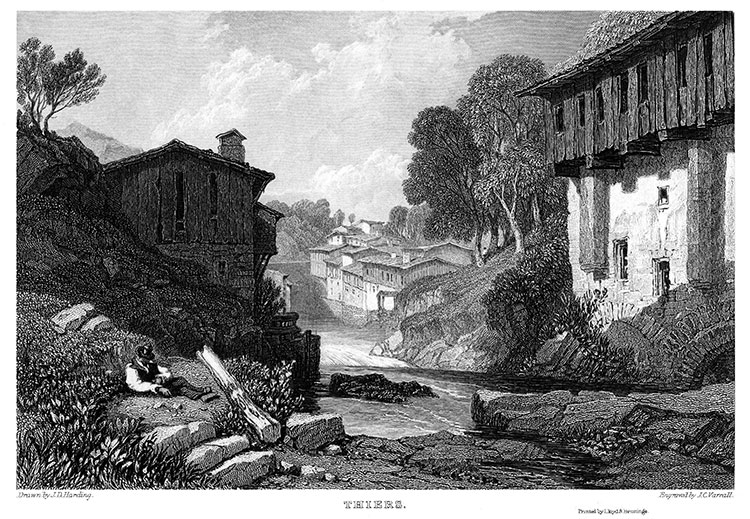

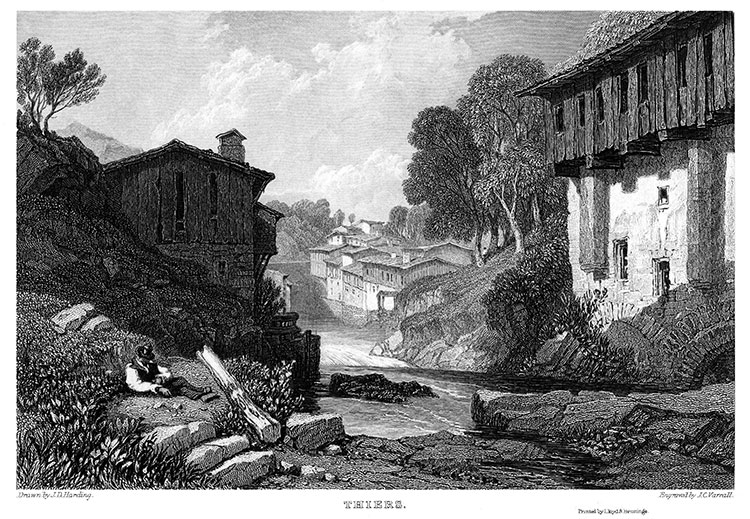

La Durolle coulant au centre de Thiers, gravure de J. D. Harding

publiée dans

The tourist in France - Thomas Roscoe - 1834

(collection personnelle).

Article extrait du Dictionnaire universel géographique et historique - Thomas Corneille - 1708

(collection personnelle)

THIERS. Ville de France dans la basse Auvergne, en Latin Tigarnum et Thiernum. Elle est du Duché de Montpensier, fort peuplée et d’un grand commerce, à six lieues de Clermont. La rivière de Durolle lave ses murailles, et il y a une église collégiale et un bon Chapitre, avec une Abbaye de Bénédictins, et une Maion de Religieuses. La Dure passe à un quart de lieue de là, et commence à porter bateaux au Pont de Thiers. Il y a dans cette ville beaucoup de moulins à papier, et des martinets pour forger des lames de couteaux. Elle contient plusieurs paroisses dedans et dehors, et son territoire est abondant en toutes sortes de bons fruits, principalement en melons.

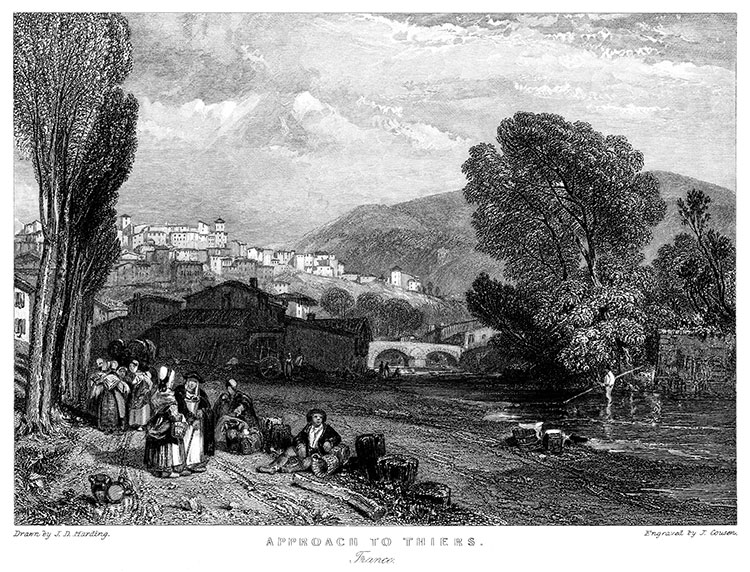

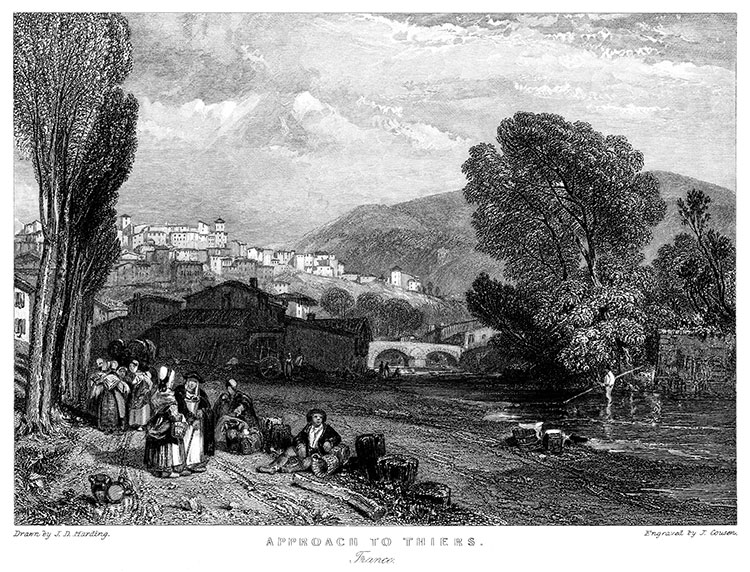

Thiers depuis la plaine de la Durolle, vers 1830, gravure d'un dessin de J.D. Harding

publiée par Fisher Son - London - 1836

(collection personnelle).

Article extrait du Dictionnaire universel de la France - Saugrain - 1726

(collection personnelle)

THIERS, ou Thiern, Thiernum, Ville, Vicomté et Justice Royale, dans l’Auvergne, Diocèse de Clermont, Parlement de Paris, Intendance et Élection de Riom, a au moins 8000 habitants.

Cette Ville est située dans la Limagne, c’est une des plus considérables de toute l’Auvergne par le commerce, et des plus peuplées, quoique les maladies de 1693 l’ayent beaucoup diminuée ; comme elle est extrêmement petite, le monde y vit fort serré.

La Ville n’a aucune place publique, elle est située sur le chemin de Clermont à Lyon, sur la pente d’un coteau, près la Durolle, aux frontières du Forez. Son principal négoce consiste en quincailleries, papiers, cartes, cartons et fils, dont elle trafique par toute l’Europe, et jusques dans les Indes.

Elle a servi d’apanage à une branche cadette de la Maison d’Auvergne. Le Duc de Lausun en a été Seigneur par donation de feu Mademoiselle d’Orléans, et depuis il l’a vendue à M. Crozat.

Cette Ville a un Consulat pour les Marchands, et un Chapitre de Chanoines fondé par les Comtes de Forez. L’évêque de Clermont y a établi son Séminaire. Il y a une Abbaye d’hommes, Ordre de St. Benoît, fondée par Begon, évêque de l’Auvergne ; on l’appelle Le Moustier. Elle est sous l’invocation de Saint Symphorien ; elle était devenue déserte, mais Gui (Guido) homme riche et puissant dans ce pays, et qui paraît être le même que celui qui fonda l’an 1016. l’église Collégiale de St. Genés de Thiern, se fit un plaisir de remettre ce monastère dans son ancien état sous la règle de St. Benoît. Il y mit pour Abbé un nommé Pierre, personnage illustre par fa grande noblesse, et le fils de la simplicité même ; vir omni nobilitate conspicuus, et beata simplicitatis filius. Cette Maison était destinée pour quatorze Religieux au moins. Le décret de l’an 1324 en porte même vingt-cinq. Il n’y en reste plus que deux ou trois.

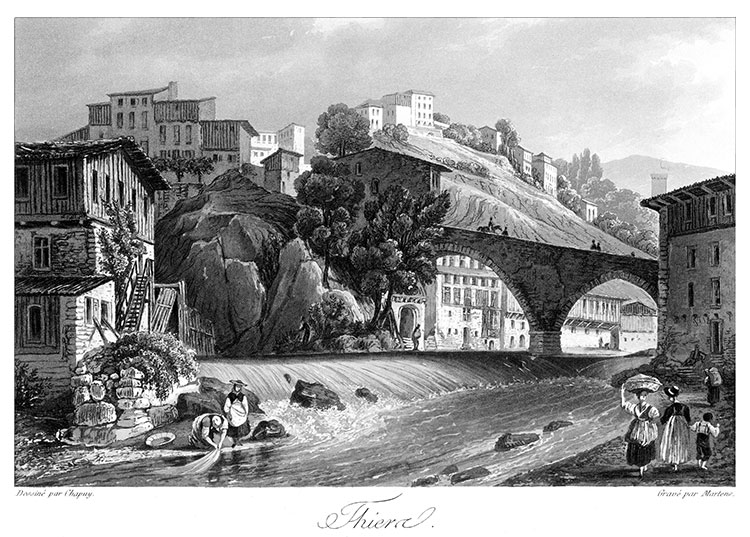

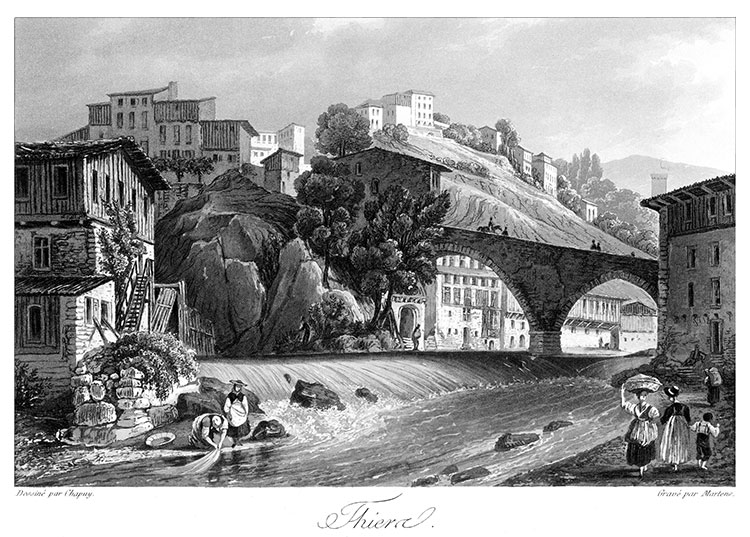

Thiers et son pont sur la Durolle, vers 1830, gravure d'un dessin de Chapuy

publiée dans Le Landscape français - 1834

(collection personnelle).

Article extrait du Dictionnaire universel de la France - Robert Hesseln- 1771

(collection personnelle)

THIERS. ou THIERN ; petite ville de la Limagne dans la basse Auvergne, située sur la pente d’un côteau près de la Durolle et des confins du Forez ; à 7 ou 8 lieues au levant de Clermont, diocèse de cette ville, parlement de Paris, intendance et élection de Riom : on y compte environ 8000 habitants.

C’est le chef-lieu d’une ancienne vicomté, le siège d’une justice royale et d’une juridiction consulaire, et la résidence d’une brigade de la maréchaussée, dépendante de la lieutenance de Clermont. Il y a une église collégiale, sous l’invocation de saint Genès ; une abbaye commendataire de Bénédictins réformés de l’ordre de Cluny, dédiée à saint Symphorien de Thiern, et un séminaire établi dans cette ville par l’évêque de Clermont : le chapitre de Thiers n’est plut composé que d’un prévôt et de deux chanoines.

L’abbaye de S. Symphorien fut fondée par Begon, évêque de l’Auvergne ; elle vaut environ 1000 livres de rente à son abbé, qui paie 80 florins à la cour de Rome pour ses bulles.

Thiers est une des plus considérables villes de toute l’Auvergne par son commerce, qui consiste en papier, en cartes, cartons ; fils et quincailleries, dont elle trafique par toute l'Europe, et jusques dans les Indes. On trouve dans cette ville des meules excellentes pour le froment et autres graines ; elles surpassent en bonté et en qualité celles qui ont paru depuis bien des siècles : on les tire d’une carrière nouvellement découverte à S. Jean-des-Ollières ; il y en a depuis 3 pieds en hauteur jusqu’à 6. Elle est la patrie de St. Etienne, instituteur de l’ordre de Grandmont, né en 1046, et canonisé en 1184.

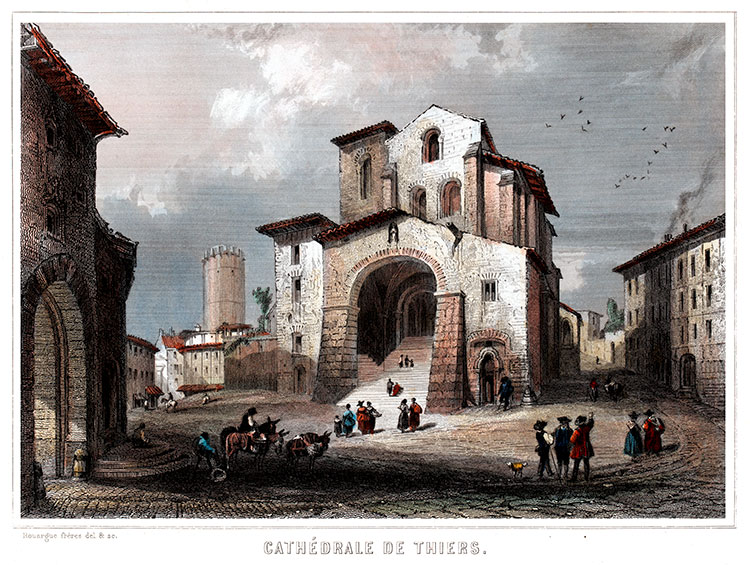

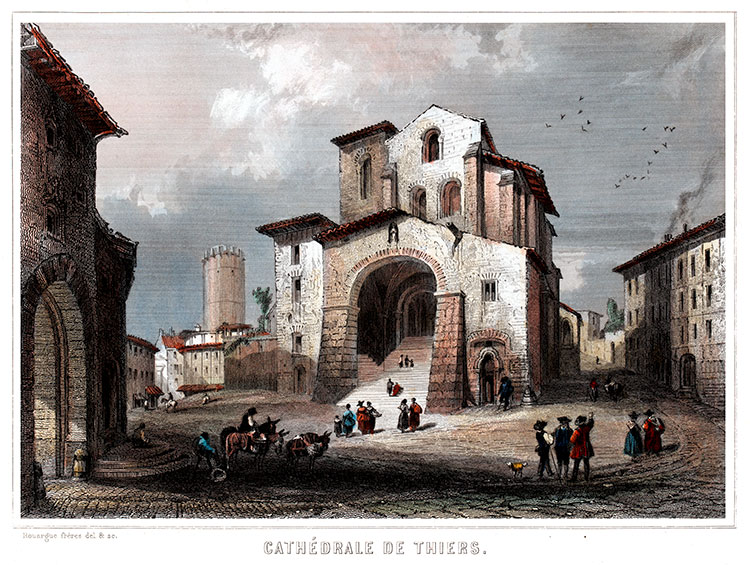

La cathédrale-église St Genès de Thiers vers 1850, gravure colorisée de Rouargues frères

autre version en N&B publiée dans l'Histoire des villes de France - Aristide Guilbert - 1859

(collection personnelle).

Texte de M. de Barante, membre de l’Institut,

extrait de l'Histoire des villes de France d'Aristide Guilbert - 1859

Histoire détaillée de Thiers

« J’approche d’une petite ville ; elle est située à mi-côte ; une rivière baigne ses murs, et coule ensuite dans une belle prairie... Je la vois sous un jour si favorable que je compte ses tours et ses clochers ; elle me paraît peinte sur le penchant de la colline. »

La Bruyère n’avait point vu la ville de Thiers ; tel est pourtant l’aspect qu’elle présente au voyageur, lorsque, suivant la route de Bordeaux à Lyon, il a passé le pont récemment construit sur la Dore. Devant lui, à une demi-lieue environ, se présentent les dernières pentes de la haute chaîne de montagnes qui sépare l’Auvergne du Forez. Encore que ces pentes soient assez escarpées, le sol n’a rien de rude ; il est cultivé et riant ; des vignes, des prairies, des haies vives, des arbres épars, des villages et des habitations isolées ornent cet amphithéâtre ; plus haut, des masses de forêts occupent les cimes arrondies des montagnes. C’est sur cette toile de fond que se détache la ville de Thiers, appliquée, ou comme dit La Bruyère, peinte sur cette colline. En approchant, on voit qu’elle s’enfonce entre deux montagnes, et qu’à son aspect méridional elle est en terrasse sur le profond ravin qui les sépare. Dans ce vallon étroit, creusé entre des rochers qu’ombrage une belle végétation, roule le torrent de la Durole, sans cesse barré, et retombant en cascades pour le service des usines qu’on aperçoit à peine parmi les arbres et les rochers : c’est le côté pittoresque de Thiers ; de loin, la ville avait présenté un paysage charmant, mais plus ou moins semblable à beaucoup d’autres ; lorsqu’on y est arrivé, lorsqu’on descend dans ce vallon, que domine et que suit la grande route, et qui de là semble un abîme, on trouve les points de vue les plus pittoresques : des eaux bondissantes, des arbres bien groupés, des rochers d’une belle forme, des constructions rustiques, des tournants de la rivière courbés heureusement ; de loin en loin des échappées sur la grande vallée de l’Auvergne, et à l’horizon la chaîne du Puy-de-Dôme. C’est là ce que, chaque année, de jeunes peintres viennent étudier pendant la belle saison ; ce sont ces sites qui ont inspiré un artiste dont le nom commence à honorer sa ville natale, M. Marilhat.

Thiers ne fut pendant beaucoup de siècles qu’un château fort. En 525, lorsque Théodorik, un des fils de Clovis, vint en Auvergne reconquérir cette province, que lui avait prise son frère Childebert, il ravagea cruellement tout le pays, et Tigemum castrum, comme Grégoire de Tours nomme Thiers, fut brûlé. Ce n’était, sans doute pas à cette époque, autre chose qu’un poste militaire ; car les reliques de saint Austremoine y étaient conservées dans une église construite avec des planches.

Dans les siècles suivants, Thiers ne semble pas être devenu une ville importante. Il faut chercher son nom dans des donations et des fondations pieuses, dans des actes de propriété. Castrum Thiernum appartenait aux vicomtes de Thiers, une branche de la première maison d’Auvergne ; ce n’était pas même le lieu principal du canton, car il dépendait de la viguerie de Dorat qui aujourd’hui est un humble village. Par un acte de l’an 1016, Guy II, vicomte de Thiers, fonda le chapitre de Saint-Genès ; on voit dans l’acte de fondation, qu’alors le château qui renfermait l’église de Saint-Genès était distinct de la villa appelée Thiers, où était l’église de Saint-Jean. Cette villa était un hameau bâti hors de l’enceinte fortifiée ; maintenant c’est un quartier de la ville. On s’explique ainsi comment notre mot ville est dérivé d’un mot latin qui signifie campagne.

Au commencement du XIIIe siècle, le comte de Forez, son fils Renauld, archevêque de Lyon, et le comte d’Auvergne contractèrent alliance, à l’effet de reprendre sur Guichard de Beaujeu le château de Thiers dont il s’était emparé.

En 1326, nous trouvons un arbitrage de Guy, comte de Forez et de Nivernais, qui met fin aux discussions de Guy VI, vicomte de Thiers, avec le chapitre de Saint-Genès. Ce procès est un assez curieux témoignage des mœurs de cette époque et du régime féodal. Le vicomte prétendait que le chapitre était tenu de l’inviter à dîner pendant trois jours aux fêtes de Noël ; qu’en outre, il devait recevoir, en pain, vin et deniers, la ration d’un chanoine ; que le chapitre était dans l’obligation de préposer chaque nuit deux hommes vigilants et attentifs, pour veiller à la garde du château, toutefois sans sortir de leur cloître. Il se plaignait que le chapitre eût acheté des fiefs relevant de lui, en cessant d’en accomplir les obligations. Enfin, il maintenait que c’était à lui de terminer ou d’assoupir les discordes émues entre les chanoines ou les clercs de Saint-Genès. Après beaucoup de paroles et de contestations, le comte de Nivernais, prenant conseil de plusieurs hommes prudents, termina l’affaire aux conditons suivantes : le chapitre reconnut que le seigneur de Thiers était patron de l’église, et qu'on devait le recevoir, processionnellement, lorsqu’il reviendrait soit d’outre-mer, soit de Rome, soit du pèlerinage de Saint-Jacques ; lorsqu’il ferait son entrée, après avoir été armé chevalier, et lorsqu’il amènerait sa femme pour la première fois. Le chapitre pouvait être sommé, trois fois l’an, de venir lui faire une visite après le dîner, pour avouer de nouveau ses obligations envers le seigneur. S’il arrivait que le seigneur manquât de pain et de vin en sa maison, le chapitre devait lui en fournir, à condition qu’aux prochaines moissons ou vendanges le seigneur rendrait ce qui lui avait été prêté ; si des hôtes imprévus lui arrivaient, et que le dîner ne se trouvât point suffisant, le chapitre était aussi obligé d’y pourvoir, sauf restitution. L’obligation de tenir constamment un homme de garde pendant la nuit fut imposée au chapitre. Quant aux fiefs, le chapitre garderait ceux qu’il avait acquis, et, à l’avenir, il lui était permis d’acheter ceux qui ne devaient pas foi et hommage. Le consentement du seigneur était nécessaire, pour acquérir les fiefs portant foi et hommage ; néanmoins tout possesseur pouvait léguer ou donner au chapitre le quart de son fief. Enfin, le chapitre faisait présent à son seigneur de cinquante livres (monnaie de Clermont).

En 1348, Étienne, fils de Guy, épousa l’héritière de la seigneurie de Volorre, et en même temps il se fit, comme dit Baluze, « une grosse affaire ». Il enleva, du monastère de Courpierre, une religieuse et fut encore, par arbitrage, condamné à la ramener, de gré ou de force, à ses frais dans son couvent. De plus, il eut à payer trente livres à l’abbesse pour faire construire un nouveau dortoir. Il devait aussi fournir les bois nécessaires à ce bâtiment. Comme l’abbé de Thiers avait le monastère de Volorre sous sa dépendance directe, et que l’instance était suivie en son nom, il fallut en outre lui payer trente livres.

En 1301, la seigneurie de Thiers passa, par voie de donation, dans la maison des comtes de Forez ; puis Guillaume IV, le donataire, ayant eu des enfants, l’acte se trouva annulé. Toutefois Jean, comte de Forez, conserva Thiers, et céda en échange d’autres domaines.

Les petits-fils de Jean étant morts sans postérité, la seigneurie de Thiers appartint à leur sœur, Jeanne de Forez, qui épousa Béraud II, dauphin d’Auvergne. Cette branche de l’ancienne maison d’Auvergne ne conserva pas longtemps ce domaine. Anne, fille unique de Béraud, le porta au duc de Bourbon, Louis II ; Jean et Pierre, ses fils, lui succédèrent l’un après l’autre. Pierre n’eut qu’une fille, Susanne de Bourbon, qui épousa le connétable de Bourbon. Lorsqu’il fut banni et condamné, ses biens furent confisqués, et le roi François Ier, même avant le jugement, fit donation de la seigneurie de Thiers au chancelier Duprat. Ce chef de la justice n’eut pas honte de prendre la dépouille de l’accusé dont il poursuivait la condamnation. Ce bien mal acquis fut, en vertu d’un arrêt de 1569, repris à Antoine Duprat de Nantouillet, fils du chancelier, et rendu à Louis de Bourbon, duc de Montpensier, héritier du connétable, dont la mémoire avait été réhabilitée.

Le dernier de cette branche de la maison de Bourbon mourut en 1608, laissant pour héritier unique Marie, duchesse de Montpensier, qui épousa Gaston, frère de Louis XIII ; elle mourut en couches en 1627. Sa fille, mademoiselle de Montpensier, hérita de la seigneurie de Thiers. En 1681, elle en fit donation au duc de Lauzun. Il la vendit, en 1714, au fameux financier Crozat. Son fils, qui avait épousé Louise-Augustine de Montmorency, eut une fille unique ; elle fut mariée au comte de Béthune, et, après avoir été longtemps veuve, elle mourut en 1809. Ses héritiers vendirent ce qui restait de l'antique seigneurie. La Révolution avait supprimé la juridiction et les redevances féodales, qui formaient le très petit revenu de la terre de Thiers. Elle ne consistait plus qu'en une vieille tour, qui depuis longtemps servait de prison ; une maison attenante, où était le greffe du tribunal ; des fours, qui autrefois avaient eu le droit féodal de banalité ; une tour et un pré situés dans la commune de Péchadoire.

L'histoire de la seigneurie de.Thiers n'est donc pas d'un grand intérêt ; ce n'était pas un fief important, ni le manoir d’aucun seigneur puissant, mais un domaine appartenant, aux époques anciennes, à de puissants vassaux, qui n’y résidaient point. L'histoire de la ville commence tard. Elle reçut sa première existence communale par des privilèges que lui concéda son seigneur Guillaume VIII, en 1272. Mais elle demeura longtemps petite, pauvre et inconnue. Treize bonnes villes, dont plusieurs étaient et sont restées des bourgades, envoyaient leurs députés aux États de la province, qu'il n'était pas encore question de Thiers. Ce privilège ne lui fut accordé qu'en 1588.

Le faubourg du Moutier, qui ne faisait point partie de la seigneurie, avait eu, dès 1319, une justice royale, par suite d'un arrangement entre les moines du couvent qui possédaient primitivement cette juridiction, et Alphonse, frère de Saint Louis, qui avait reçu l'Auvergne en apanage.

Au XVIe siècle, l'Auvergne fut pendant près de trente ans ravagée par les guerres civiles et religieuses. Thiers eut sa grande part dans ces calamités ; en 1568, les catholiques ayant perdu une bataille assez importante à Cognat, près de Gannat, toute la partie orientale de la province se trouva sans défense, et livrée aux protestants vainqueurs ; ils pillèrent les églises, fondirent les cloches, emportèrent les ornements. Les habitants furent cruellement traités et rançonnés. Le procès-verbal de ces violences existe encore aux archives de la ville, et une inscription dans l'église de Saint-Genès rappelle l’incendie de 1568. Les protestants étaient au nombre de quinze mille et commandés par les vicomtes de Borniguel et de Monans.

C’est à peu près vers ce temps-là, c’est dans le cours du XVIe siècle, que Thiers commença à prendre de l’importance. Ses progrès furent rapides. Le commerce avec l'Italie et l'Epagne y amena, en peu d'années, beaucoup de richesse et une population qui depuis a plutôt diminué qu'augmenté. C'est sans doute à cette époque que la ville reçut le surnom populaire, oublié maintenant, Thiers le peuplé. Plusieurs familles devinrent considérables. Les relations commerciales étaient étendues et donnaient aux négociants de Thiers des occasions de voyager et de connaître le monde : il y eut un mouvement des intelligences et des capitaux, qui promettait un avenir plus grand que ne l’ont réalisé les générations successives.

Le commerce de Thiers consistait alors, comme depuis, en coutellerie, quincaillerie, tannerie, et surtout en papiers et cartes à jouer. Les papeteries de Thiers furent longtemps célèbres. Montagne, en revenant de son voyage d'Italie, en 1581, passa à Thiers. « C’est, dit-il, une petite ville fort marchande et bien peuplée. Ils font principalement trafic de papiers et sont renommés d’ouvrages de couteaux et cartes à jouer.... j’y fus voir faire les cartes chez Palmier. Il y a autant d’ouvriers et de façon à cela qu’à une autre bonne besogne. Les cartes ne se vendent qu’un sol, les communes et les fines deux. »

Cette prospérité de la ville de Thiers se maintint et s’accrut pendant le XVIIe siècle. Mais, en 1693, elle fut visitée par un terrible fléau, qui semble avoir mis un terme à son activité et à ses progrès. Des propriétaires riches, et des commerçants qui sans doute avaient vu en Piémont combien y est profitable la culture du riz, tentèrent de la transporter à Thiers. La Durole, après être descendue de rochers en rochers, comme un torrent à travers la montagne, coule en quittant la ville sur une plage unie, alors sablonneuse et stérile ; n'étant plus contenue par ses rivages, elle se divisait en beaucoup de canaux, dont chaque inondation faisait changer le cours ; de sorte que depuis Thiers jusqu’à la Dore, où va se jeter la Durole, c’était un vaste espace, stérile, marécageux. On fit venir des ouvriers piémontais ; on acheta le sol aux possesseurs ; l’hôpital, qui en était propriétaire pour une partie, a encore conservé les actes de vente. Des digues furent élevées. La rivière fut retenue dans les différents canaux qui furent tracés. Entre les digues, de grands espaces furent réservés pour semer le riz. Des écluses et des vannes servaient à élever le niveau de l’eau, afin de la répandre sur les cultures et les tenir inondées, ainsi que cela se pratique en Piémont. Tout allait bien ; la récolte était abondante ; mais lorsque arriva le moment de la moissonner, lorsque l’eau eut été retirée des rizières, la fange de ce marais répandit de telles exhalaisons, qu’une épouvantable épidémie s’empara de la population et la décima cruellement. Le faubourg du Moutier, qui est au bas de la ville, fut presque entièrement dépeuplé ; la tradition donne pour certain que jamais Thiers ne s’est bien relevé de cette calamité.

Les travaux d’endiguement, qui avaient eu un si triste résultat, ont été par la suite très utiles. La plage a cessé d’être marécageuse, le cours de la Durole est devenu plus régulier ; de superbes prairies, bordées de grands arbres, d’une végétation toujours fraîche et verte, occupent maintenant les enceintes enfermées dans ces digues, qui avaient été si funestes lorsqu’on avait voulu leur faire produire des récoltes destinées à un autre ciel et à un autre climat.

Toutefois Thiers continua à être une ville d’industrie et de commerce ; sans être très riche, sans s’agrandir, sans compter parmi ses habitants des négociants de premier ordre et de puissante fortune, elle renfermait une population heureuse. Les capitaux et les affaires n’étaient point concentrés entre les mains d’un petit nombre de commerçants ou de fabricants ; on n’y était pas accoutumé aux grandes entreprises ; on ne recherchait point des profits excessifs, point de luxe, point de dépenses, point de vanité ; les relations avec l’Italie, l’Espagne et le Portugal n’avaient point cessé ; mais elles ne donnaient plus au commerce le même mouvement que dans leur nouveauté. On ne voyait plus les enrichissements rapides du siècle précédent. Chacun se contentait d’augmenter son avoir, lentement. par l’économie autant que par le gain. Tout habitant un peu aisé avait aux environs de la ville quelque petite propriété, une maison de campagne, ou une métairie dans laquelle deux ou trois chambres étaient réservées pour le logement du maître ; là on venait en famille faire les vendanges, et, dans le courant de l’année, on y passait le dimanche. Les ouvriers mêmes, dès qu’ils avaient un peu d’aisance, achetaient une vigne ou un jardin. Les mœurs étaient simples, on ne voyageait guère ; beaucoup d’habitants de Thiers ne s’en étaient jamais éloignés de vingt lieues ; les femmes surtout ne bougeaient pas ; elles étaient simplement des ménagères. Aucun établissement de magistrature, aucune institution considérable d’enseignement public, ne donnait aux esprits le mouvement et l’émulation. La vie de famille, le commerce exercé avec probité, nulle ardeur à changer de position et à s’élever au-dessus de son état : tel était le caractère des Thiernois. Peut-être leur avait-il valu le sobriquet dédaigneux, dont ils avaient été affublés en Auvergne : on disait les butors de Thiers ; sans doute parce qu’on ne reconnaissait pas en eux cette âpreté montagnarde au soin de son intérêt, cette énergie au travail, qui distingue l’Auvergnat. C’est qu’en effet cette population de la vallée de la Dore, plus douce, plus paresseuse que les habitants de la Limagne, semble appartenir plutôt à la race voisine qui habite le Forez.

Auvergnat et auvergnate, habitants de Thiers vers 1835, gravures de Loubon et Bara

publiées dans Les français par eux-mêmes - 1840

(collection personnelle).

La Révolution, sans modifier beaucoup les mœurs de Thiers, en leur laissant cette simplicité honnête et tranquille, a imprimé de l’activité aux esprits. Les opinions n’y sont pas envenimées par l’esprit de parti, encore moins par les antipathies de classes. Le mouvement de nos institutions s’y fait sentir ; l’établissement du tribunal comporte un entourage d’hommes instruits et occupés, des juges éclairés, des avocats qui ont fait de bonnes études et qu’anime le désir de se distinguer.

Les communications habituelles avec Paris, les voyages qu’on y fait, ont ôté à la ville son caractère d’isolement et de sauvagerie ; le commerce y a toutefois conservé les mêmes habitudes, et n’a reçu que peu de développement. Une des circonstances qui le maintient tel qu’il est, c’est la manière dont est pratiquée la principale industrie, la coutellerie. Il n’y a point de vastes fabriques ; les ouvriers ne sont point réunis dans des ateliers. Chacun travaille chez soi, selon la commande du négociant ; souvent même le coutelier vend directement ce qu’il a fabriqué. Rarement toutes les pièces d’un couteau sont façonnées par les mêmes mains. Les gens de la campagne environnante, surtout les paysans de la montagne, à leurs moments de loisir, lorsque l’hiver suspend les travaux de culture, s’occupent à fabriquer des pièces de coutellerie. Ils ont chez eux une petite forge, des marteaux, des limes, et travaillent pour le compte d’un coutelier. Il en résulte que la population ouvrière est plus morale, plus douce, plus absorbée dans l’esprit de famille que partout ailleurs. En outre, nulle combinaison ne saurait donner le travail à aussi bon marché ; ce n’est peut-être pas la meilleure manière d’arriver à une exécution très soignée, mais il s’en est suivi que, généralement parlant, et sauf exception, le succès du commerce de Thiers est fondé sur l’infériorité des prix et sur les petits profits.

En 1802, après la paix d’Amiens, il y eut à Paris une exposition des produits de l’industrie française. M. Chaptal, alors ministre de l’intérieur, y avait conduit M. Fox, et lui faisait admirer les beaux produits des manufactures françaises. M. Fox aperçut, sur un modeste étalage, de petits couteaux à manche de buis ; le prix était indiqué à sept sous la douzaine. « Voilà, dit-il, ce qui est plus curieux et plus dangereux pour nous. »

Le commerce de coutellerie n'a point cessé de prospérer à Thiers. Il fait encore non point la richesse, mais l’aisance du pays. Les autres industries, qui ne sont pas dans les mêmes conditions, ont eu moins bonne destinée. La tannerie a disparu ; la papeterie a fort diminué ; il n’est plus question de cette fabrique de cartes, si renommée du temps de Montagne, et qui alors était comme un monopole : maintenant on fait des cartes partout.

Cette décadence provient de ce que la ville et le commerce de Thiers sont demeurés an même point, lorsque tout a changé dans le monde commercial. Avec de petits capitaux, sans esprit d’association, sans émulation, sans activité à s’enrichir, avec cette honnête prudence qui ne veut rien risquer, comment soutenir la concurrence d’une industrie perfectionnée ? Comment des papeteries, où ne sont pas encore introduits les mécanismes ingénieux et économiques usités partout ailleurs, pourraient-elles subsister devant cette rivalité ? si des spéculateurs s’avisaient de cette étroite vallée, où un torrent resserré offre aux fabrications un moteur moins coûteux que la vapeur, où la main-d’œuvre est encore à bas prix, si les capitaux et l’activité arrivaient du dehors, une vie nouvelle viendrait ranimer ce demeurant d’un autre âge.

Toutefois il est résulté de cette constance dans les vieux procédés une sorte de privilège pour la ville de Thiers. Toutes ces machines, en fabriquant le papier d’une façon si facile et si prompte, ont l’inconvénient de broyer et de diviser beaucoup trop le chiffon, qui en est la matière première ; de sorte que le papier a moins de consistance, moins de corps. Au contraire l’ancienne fabrication, où le chiffon est trituré dans des auges de pierre par des maillets, que fait mouvoir la rivière, laisse subsister les filaments du linge ; ainsi le papier n’est pas seulement une pâte desséchée, mais une sorte de feutre, qui se casse moins, qui est usé moins vite, qui résiste mieux à l’action des presses d’imprimerie ; il a surtout la solidité nécessaire aux papiers qui doivent passer de mains en mains. Il y a donc quelquefois un motif de préférer le papier de Thiers à tout autre pour des impressions soignées. Jusqu’ici aucun autre n’a pu être employé pour le papier timbré destiné aux transactions privées. Tel est le dernier avantage qui conserve à Thiers un reste de cette industrie jadis si florissante.

Il semblait, depuis beaucoup d’années, que la population de Thiers restait à peu près la même. Les dénombrements successifs reconnaissaient toujours un peu moins de dix mille habitants ; au-dessus de ce nombre, le tarif des patentes aurait subi une augmentation. Le dénombrement de 1846 a été fait avec plus de soin, et Thiers sera une ville de quinze mille habitants : la statistique ne compte pas toujours exactement.

Aucun monument moderne n’embellit la ville ; le tribunal et l’hôtel de ville, constructions récentes, n’ont rien de remarquable. Les vestiges des siècles passés méritent plus d’attention et ont été étudiés avec soin par M. Mérimée. La vieille tour, seul reste du château seigneurial, a été tronquée et défigurée. Elle s’élève encore au-dessus des bâtiments du tribunal, dont elle est enveloppée. L’église de Saint-Genès fut, à ce qu’il semble, construite, ou du moins entreprise par Guy, seigneur de Thiers, au XIe siècle. Il en subsiste encore quelques parties bien conservées, qui portent le caractère de l’architecture romane et byzantine ; mais il faut les chercher, car l’aspect général de l’édifice ne rappelle pas cette époque ; tant il a été modifié par les achèvements et les réparations. L’église du Moutier dépendait jadis d’un monastère de Saint-Symphorien, fondé au VIIIe siècle. On retrouve encore des constructions souterraines ou enfouies, qui datent vraisemblement de sa première origine. Le même Guy, dont le nom est attaché à l’église de Saint-Genès, fit aussi bâtir au Moutier une église sur les ruines de la première. Comme dans beaucoup d’autres édifices religieux, le projet primitif a été ou dénaturé par les constructeurs qui ont eu à le terminer, ou réparé sans aucun soin d’en conserver le caractère.

Thiers n’a pas à se glorifier de beaucoup d’hommes illustres. La liste n’en sera pas longue. Saint Étienne de Muret ou de Grandmont, était fils d’Étienne III, vicomte de Thiers. Son père l’emmena en Italie à l’âge de douze ans et le laissa chez Milon, archevêque de Bénévent, qui était aussi de la maison d’Auvergne ; élevé parmi les habitudes cléricales, Étienne se livra à une piété ardente, entra dans un couvent et suivit dans toute son austérité la règle de saint Benoît.

Après la mort de Milon, il obtint du pape Grégoire VII la permission de fonder un nouvel ordre monastique et se retira en Limousin, dans un lieu désert nommé Muret, où quelques ermites vinrent, comme lui, mener la vie des anachorètes de la Thébaïde. Il y vécut cinquante ans. Peu de temps avant sa mort deux cardinaux, légats du pape, arrivèrent dans cette solitude sauvage : « Êtes-vous chanoines, moines ou ermites ? demandèrent-ils à Étienne. — Nous sommes des pêcheurs qui faisons pénitence, répondit-il. » Il ne voulut jamais être plus que diacre, comme avait été son patron saint Étienne, premier martyr. Il mourut en 1124. Après lui, la propriété du sol où étaient leurs ermitages fut contestée à ses successeurs. Alors ils s’établirent dans un lieu voisin appelé Grandmont ; l’ordre en a gardé le nom, mais il était plus connu sous sa dénomination populaire, les Bons-Hommes. En 1188, Étienne fut canonisé par le pape Clément III. On raconte qu’il se faisait beaucoup de miracles sur son tombeau ; aussi était-ce une affluence continuelle, qui troublait les moines dans leur solitude et leur recueillement. Ils y étaient, disaient-ils, aussi dérangés que dans les foires ou marchés publics. Ils conjurèrent leur patron de ne plus faire tant de miracles, désormais inutiles pour prouver sa sainteté ; disant même que s’il continuait à attirer ainsi la foule, ils se verraient contraints, d’après la règle qu’ils tenaient de lui, à jeter ses ossements dans la rivière. On a de saint Étienne un livre de maximes chrétiennes et la règle de son ordre. Il y avait à Thiers une maison, établie seulement en 1681, qui dépendait des moines de Grandmont. L’ordre fut supprimé en 1785, d’accord entre le roi et le saint-siège.

Guillet de Saint-Georges, qui était né à Thiers en 1625, n’a point laissé grande renommée. Il a écrit l’histoire de l’Académie de peinture, qui, pour l’en récompenser, l’admit dans son sein. Il a laissé d’autres livres non moins ignorés : Dictionnaire du gentilhomme qui traite de l’art de monter à cheval, de l’art de la guerre et de la navigation ; Histoire de Castrucio Castracani, traduite de Machiavel ; Athènes ancienne et nouvelle ; État de l’empire de Turquie et Vie de Mahomet IV ; Lettres sur une dissertation de Spon. Guillet n’était jamais allé dans le Levant et avait écrit sur les notes de son frère, qui y avait voyagé. Spon releva beaucoup d’erreurs dans les écrits de Guillet ; la controverse s'anima, et Guillet fit preuve de beaucoup d’esprit ; M. de Chateaubriand, dans son Itinéraire, a rappelé cette querelle oubliée, et sans donner raison à Spon, il montre que Guillet connaissait très mal la Grèce.

La population de Thiers, chef-lieu de sous-préfecture du département du Puy-de-Dôme s’élève à près de 10,000 âmes l’arrondissement en renferme 70,611.

|

![]()