Article tiré de la Géographie universelle de Malte-Brun, édition vers1855 - collection personnelle

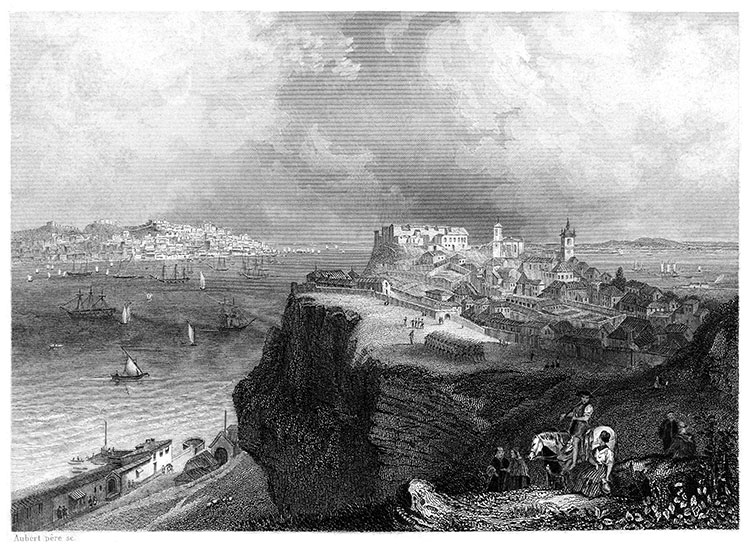

Lisbonne : Il est difficile de se faire une idée du magnifique spectacle qu’offre le port de Lisbonne (Lisboa), que tous les marins s’accordent à regarder comme un des plus beaux mouillages du monde. Il est défendu par le fort Bugio, situé sur une île à l’embouchure du Tage, et par celui de San-Juliao, placé sur sa rive droite. Le fleuve, après avoir formé une sorte de lac de 2,500 mètres de pourtour, où les flottes peuvent mouiller et se mouvoir à volonté sans être exposées aux canons des côtes, se resserre tout à coup à la partie occidentale contre la tour de Bélem et la vieille tour, et coule dans l’Océan. Les deux rives du Tage sont bordées de batteries, et la barre est coupée par un banc de rochers sous-marins appelés os Cachopos. Lisbonne s'élève majestueusement en amphithéâtre sur la rive droite du fleuve et couvre sept collines, Elle occupe un espace d’environ 12 kilomètres de longueur sur une largeur de plus de 4. Le Tage, malgré la vaste baie qu’il remplit, n’offre aux navires qu’un passage étroit et dangereux ; la barre que forment ses eaux, qui luttent contre les flots de l’Océan, oblige le navigateur prudent à ne tenter d’entrer dans le port que lorsqu’il est guidé par un pilote côtier. La vue de cette vaste capitale ferait croire qu’elle renferme une immense population, si l’on ne savait, par des renseignements exacts, que ses habitants ne s’élèvent pas à plus de 276,000. Elle est divisée en deux villes : l’ancienne, qui, échappée au terrible désastre de 1755, n’est qu’une réunion de rues tortueuses, étroites et sales; et la nouvelle, qui, formée de rues larges, presque toutes bien alignées et garnies de trottoirs, s'augmente de jour en jour. La plupart des maisons, composées de trois à cinq étages, présentent des façades régulières et s'adossent à des jardins.

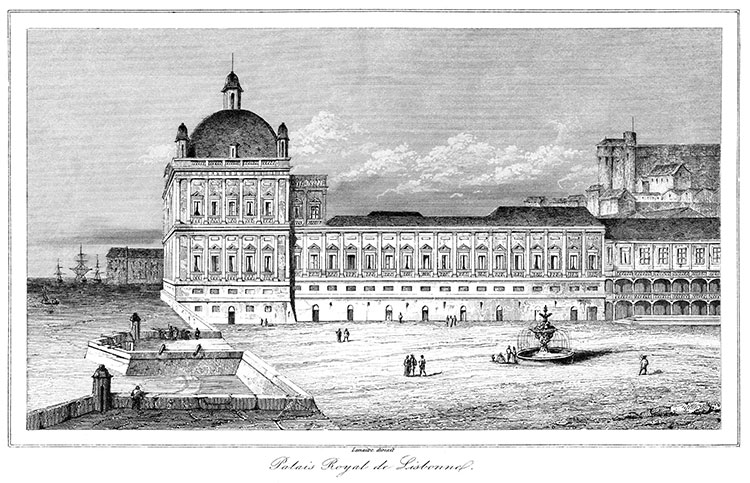

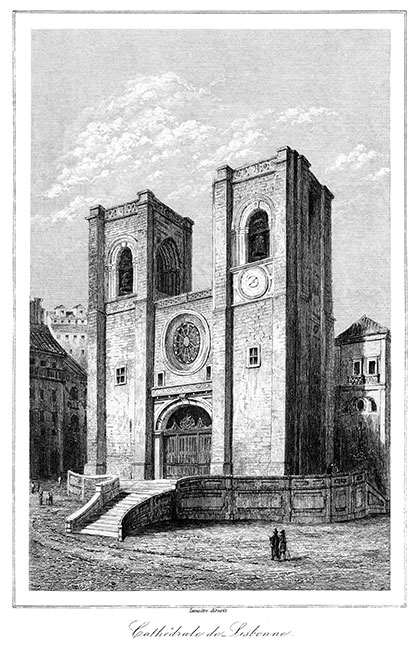

On compte dans les deux quartiers environ 351 rues droites et 215 rues de traverse, 60 places, dont 12 seulement méritent ce nom. Les deux plus importantes sont la place du Commerce (praça do Commercio), dite aussi place du Palais (Terreiro do Paço), bornée d’un côté par le Tage, et ornée de beaux édifices, qui comprennent la bourse, la douane, la maison des Indes, l’intendance de la marine, la bibliothèque royale, et d’autres bâtiments dont quelques-uns ne sont point encore achevés : au centre s’élève la statue équestre en bronze de Joseph Ier ; la place du Rocio, moins grande que la précédente, et que borde le vaste palais de l’Inquisition, qui renferme aujourd’hui les bureaux des différents ministères : plus bas sont les prisons du Saint-Office. Les seuls édifices que l’on puisse citer à Lisbonne sont le palais royal, construit dans le faubourg d’Ajuda, et qui est l’un des plus vastes de l’Europe ; deux autres palais du roi : celui de Bemposta, dans lequel il donne audience, et celui de Necessidades, destiné à loger les princes étrangers ; l’arsenal de la marine, où l'on voit une salle d’une grandeur extraordinaire ; le collège des nobles, remarquable par son beau manège ; le palais de Calhariz, édifice réservé à l’académie des sciences et à celle de fortification; le théâtre de San Carlos, qui, par ses dimensions, peut être comparé aux théâtres de second ordre de l’Italie ; la cathédrale, connue sous le nom de Basilica de Santa-Maria, vieil édifice restauré dans le goût moderne depuis le célèbre tremblement de terre ; l’église du couvent de Jésus, bâtiment remarquable par la hardiesse de son dôme, et le plus magnifique qui ait été construit à Lisbonne depuis cette affreuse catastrophe ; enfin l’église des Martyrs, élevée sur l’emplacement où Alphonse Ier défit les Maures ; édifice antique que les révolutions physiques ont épargné, comme pour rappeler aux Portugais l'énergie avec laquelle ils conquirent leur indépendance.

Les églises sont en général construites dans un très mauvais goût : elles sont surchargées de tours et de corniches et entourées de bizarres frontons. Les rues sont pleines de mendiants, vieux, jeunes, aveugles, étalant aux regards des plaies hideuses. Les plus belles rues de la ville nouvelle sont la rue de l’Or (rua do Ouro ), la rue de l’Argent (rua de Plata), et la rue Auguste (rua Augusta).

Palais royal de Lisbonne, gravure extraite de

L'Univers - Histoire et description de tous les peuples - Portugal - Ferdinand Denis - 1846

Collection personnelle

Lisbonne renferme plusieurs établissements dont les noms seuls suffisent pour attester leur utilité : nous placerons au premier rang l’observatoire de la marine, dont plusieurs travaux ont servi à l’avancement de la physique céleste ; l’académie royale de marine, qui a fourni plusieurs marins distingués ; l’école royale de construction et d’architecture navale ; l’académie royale de fortification, d’artillerie et de dessin ; l’école royale de chirurgie et celle de sculpture. Nous citerons encore l’école de commerce, le collège royal militaire, celui des nobles, les écoles royales du monastère de Saint-Vincent de Fora, où l’on enseigne les langues anciennes et le français, la physique, la géométrie et la philosophie ; l’école royale de dessin et d’architecture civile, dont les cours durent cinq années ; l’institut de musique (seminario musical), où l’on enseigne le chant, la musique instrumentale et la composition ; le collège royal de Saint-Patrice, créé en 1590 pour l’instruction des prêtres missionnaires irlandais ; le collège royal des catéchumènes, fondé en 1579 pour instruire dans la religion les infidèles convertis ; le collège de Saint-Antoine et de Saint-Pierre, destiné aux orphelins et aux enfants vagabonds ; les écoles royales de la congrégation de l’Oratoire, où l’on enseigne principalement le latin ; enfin les écoles de grammaire, de rhétorique et de philosophie, établies à l’hospice royal de Notre-Dame des Necessidades. A ces différents collèges se joignent encore plusieurs établissements particuliers.

L’académie royale des sciences de Lisbonne est le premier corps savant du royaume ; cette ville a depuis peu une société d'encouragement pour l’industrie nationale ; elle possède des bibliothèques, un musée d'histoire naturelle, un jardin botanique, et d'autres collections scientifiques, mais qui ne peuvent soutenir aucune comparaison avec ceux des principales capitales de l'Europe, Lisbonne est la plus industrieuse et la plus commerçante des villes du royaume ; on y fabrique de la bijouterie, des chapeaux, des confitures et du chocolat estimé, et la plupart des objets que le luxe et la civilisation rendent nécessaires dans une grande ville. Son port, qui est très fréquenté, est le centre d'un mouvement commercial très actif ; on en exporte des citrons, des oranges, du vin, de la laine, de l’huile et des cuirs. Lisbonne n’a encore qu’un tronçon de chemin de fer qui la joint au bourg de Carregado ; cette ligne, qui a été inaugurée en octobre 1856, doit gagner la frontière d'Espagne et se souder avec celui qui plus tard conduira en France. La grandeur imposante de quelques-uns des édifices de Lisbonne n’est rien en comparaison de l’aqueduc de Bemfica (agoas livres), qui porte à cette capitale la plus grande partie des eaux qu’elle consomme. C'est l’un des plus magnifiques ouvrages de l’Europe moderne, Il peut supporter la comparaison avec ce que les anciens ont fait de plus beau dans ce genre. Sa longueur totale est de 18,790 mètres ; il se compose de 35 arches dont la plus grande a 85 mètres de hauteur et 35 d'ouverture.

Cathédrale de Lisbonne, gravure extraite de

L'Univers - Histoire et description de tous les peuples - Portugal - Ferdinand Denis - 1846

Collection personnelle

Les environs de la ville offrent de beaux sites et quelques lieux intéressants par les souvenirs.

Oeiras, maison de plaisance donnée par le roi Joseph au marquis de Pombal, fut, en 1775, habitée par le monarque pendant qu’il prenait les eaux d’Estoril, et le ministre profita du séjour de ce prince pour transformer une simple foire de village en une exposition des produits de l'industrie portugaise : idée ingénieuse qu'on n’a fait que modifier depuis dans d’autres pays, et particulièrement en France, où elle a excité une émulation salutaire.

Cintra est célèbre par la capitulation en vertu de laquelle l’armée française, épuisée, évacua le Portugal en 1808 ; et Torrès~Vedras, sur le Sizandro, par les retranchements que Wellington y éleva pour arrêter l’armée française.

Mafra, sur le revers occidental de la chaîne à laquelle appartient le Monte Junto, est remarquable par le couvent, le palais et l’église qu’y fit bâtir Jean V, afin d’accomplir le vœu qu’il avait fait pour la naissance d’un fils. Ces trois constructions, dues au talent d’un architecte étranger, et embellies par des peintres et des sculpteurs de différentes nations, forment le plus magnifique édifice du royaume.

Loîres, à 15 kilomètres de Lisbonne, est connue par ses plantations d'orangers qui fournissent les plus belles oranges du Portugal.

Campo-Grande, peuplée de 1,300 habitants, est le rendez-vous de la noblesse portugaise : c’est dans sa grande plaine, entourée d’arbres et de jardins, que la cour et la ville vont étaler le luxe de leurs chevaux et de leurs équipages. Les différents lieux que nous venons de citer ne sont point des villes privilégiées (citades), mais des bourgs ou petites villes sans municipalité (villas).

Extrait du Dictionnaire universel du Commerce de Jacques Savary des Bruslons, édité en 1723, les statistiques de cet article étant arrêté à l'année 1716.

Commerce de Lisbonne.

Il part tous les ans de Lisbonne, et de Porto, vingt ou vingt-deux vaisseaux Marchands pour le Rio-Janeiro, trente pour la Baie de tous les Saints, autant pour Pernambouc, et sept ou huit pour le Paraïba. Ceux qui vont à Rio-Janeiro, et à la Baie de tous les Saints, sont d’environ cinq cens tonneaux ; et ceux pour Pernambouc, et le Paraïba, seulement de deux cents cinquante ; parce que de plus grands bâtiments ne pourraient entrer dans les Ports de ces deux derniers Capitanats, ou Provinces du Brésil.

Tous les bâtiments destinés pour un même lieu, partent ensemble, et reviennent de même ; ceux de Porto se joignant à ceux de Lisbonne. Les vaisseaux destinés pour Paraïba, et Pernambouc, vont toujours de conserve, et reviennent aussi en flotte.

Le Roy de Portugal donne tous les ans cinq vaisseaux de guerre, pour escorter les navires marchands : savoir, deux pour Rio-Janeiro, autant pour la Baie de tous les Saints, et un pour Pernambouc. Au retour, il envoie encore au-devant quelques autres vaisseaux, jusqu'à la hauteur des îles Açores.

Le départ de tous ces bâtiments pour le Brésil, est ordinairement dans le mois de Mars ; et le retour, en Septembre, et Octobre.

Il était autrefois permis d’envoyer de l’argent au Brésil ; mais présentement tout ce Commerce se fait en marchandises ; la permission d’y porter des espèces ayant été révoquée, tant parce qu’elle en épuisait le Royaume, qu’à cause que la Douane en souffrait une grande diminution de ses droits de sortie.

Les marchandises qu’on porte au Brésil, sont, des Farines, du vin, de l’eau-de-vie, de l’huile, des étoffes communes de laine, des toiles de lin, et du fil, qu'on prend en Portugal.

Des bas de soie, des chapeaux, des bayettes, des serges, et autres semblables laineries, qu’on tire d’Angleterre, et de Hollande.

Des toiles blanches, appelées Panicos ; des toiles écrues, nommées Aniages et Grega ; des platines, et fonds de cuivre, propres pour les engins, ou moulins à sucre, qu’on fait venir de Hambourg.

Des toiles de Bretagne, de la moindre largeur ; des droguets, des serges, et des brocards nus, de toutes sortes de couleurs, que la France fournit.

Enfin, des tabis de soie, des taffetas, des soies pour coudre, et du papier, qui viennent d’Italie.

Les marchandises d’Angleterre font la moitié de ce Commerce, et sont celles dont le débit est plus grand, parce qu'elles conviennent à tout le monde.

Les retours du Brésil sont, en sucre, en tabac, en cuirs, etc.

Tout le négoce du Brésil se fait par les vaisseaux Portugais ; et il n’est pas permis aux autres Nations d’y envoyer leurs navires. Il y va cependant quelques interlopes ; et assez souvent les Anglais ont part aux cargaisons, qui se font pour ce Pays à Lisbonne, et à Porto ; mais sous le nom des Marchands Portugais ; à peu près comme on en use pour le Commerce de l’Amérique Espagnole.

Les étrangers, à ce qu’on croit, ne perdent pas beaucoup à cette interdiction de Commerce avec le Brésil ; non-seulement à cause de la longueur du voyage, qui dure ordinairement une année ; mais encore pour le peu de fret que l’on paie pour les marchandises qu’on y envoie ; sur lequel même le Roy de Portugal, pour contribuer aux frais de l’escorte qu’il donne, lève un droit, qui, l’un portant l'autre, va au quart de ce qui en revient à l’affréteur ; outre que l’armement, et les équipages des vaisseaux Portugais, reviennent à beaucoup meilleur marché, que les étrangers ne le pourraient faire, à cause de la sobriété de la Nation, et du peu de gages qu’on donne aux Matelots.

Les marchandises qu'on envoie au Brésil, qui sont prises en Portugal, payent les droits de sortie, à raison de cinq pour cent. Celles qui viennent de l'étranger, n'en payent que trois ; mais elles ont déjà payé les droits d'entrée sur le pied, d'environ douze pour cent, compensation faite d'une marchandise à l'autre ; y en ayant dont les droits sont plus hauts, et les autres moins ; outre le droit de commission, qui est le six pour cent pour celles qui y vont, et de quatre pour celles qui en reviennent.

Les marchandises qu'on porte de Portugal au Brésil, n'y payent aucuns droits d'entrée ; et celles qui en sortent, n'en payent aucun de sortie. La même franchise est établie dans toutes les Colonies de la domination de Portugal.

Le bois de Brésil n’est point dans le Commerce : il appartient au Roy seul. Il en vient, année commune, quatre à cinq mille quintaux, qui se débitent à Lisbonne, et à Porto, et qui passent à l'étranger ; le tout au profit du Roy, qui en tire ordinairement, tous frais faits, 30 0000 livres par an.

On parlera ailleurs du Commerce de Goa, et des autres Colonies, que les Portugais ont aux Indes Orientales. Voyez, ci-après le Commerce de l’Asie. On en ajoutera feulement ici quelques particularités, qui regardent les armements qui se font à Lisbonne pour ce négoce.

Il part tous les ans de Lisbonne pour Goa, un navire, au plus deux, qui mettent à la voile à la fin du mois de Mars. C’est le Roy qui les fournit, qui les fait armer, et qui en paye l’équipage. Ils sont ordinairement de huit cens tonneaux la cargaison des marchandises n'est guère pourtant que de deux cents tonneaux ; à cause qu’outre les passagers, et les soldats, ils sont chargés de quantité de choses, qui n’entrent point dans le Commerce. Il est vrai que le salaire des Matelots étant très médiocre, on leur permet quelques pacotilles, soit en argent, soit en marchandises.

Le voyage de ces vaisseaux, tant à l'aller, qu’au retour, est de dix-huit mois. En allant, ils ne touchent en aucun endroit : en revenant, ils vont toujours au Brésil, pour venir de conserve avec la flotte. Presque toujours les bâtiments qui ont été aux Indes, y restent ; et il en vient d’autres à la place.

Les cargaisons de ces vaisseaux pour l’envoi, montent ordinairement à deux ou trois millions ; mais plutôt moins que plus. Les marchandises consistent en corail ouvré, et non ouvré, en papier d’Italie, en écarlate de Hollande, en tabac de Portugal, en quelques autres marchandises, dont on a parlé ci-dessus ; et en argent.

L’argent, qui est presque tout en patagues, va, année commune, à douze cent mille livres ; et le corail, à cinq cent mille francs. Tout le tabac est pour le compte du Roy.

Les marchandises du retour sont, des diamants bruts, toutes sortes d’étoffes et de toiles de la Chine, et des Indes ; du salpêtre, de l’indigo, du musc, de l'ambre gris, et toutes ces autres choses précieuses, ou de pure curiosité, dont on parlera, en traitant du Commerce de l’Orient.

Ce Commerce est très sbon : on peut compter trente-cinq pour cent de bénéfice, en traitant par échange ; et trente à quarante sur l’argent seulement. Le droit de commission est de treize pour cent à Goa.

Le droit d'entrée, que l'on paye en Portugal, pour les diamants qui viennent des Indes, est réglé a sept pour cent ; mais on les évalué si bas, qu'il ne va qu'a trois ou quatre. On en use ainsi, pour éviter qu'on les fasse entrer en fraude ; le petit volume de cette précieuse marchandise, rendant la chose très s aisée.

Les Portugais font un assez bon négoce sur les Côtes d’Afrique. Outre les Noirs, dont ils ont besoin pour leurs Colonies du Brésil, ou qu’ils transportent dans celles des autres Nations, ils en tirent de la cire, de l’ivoire, et de la poudre d’or. Voyez, ci-dessus.

L’île de St. Thomé, sur les mêmes Côtes, fournit les mêmes marchandises ; et de plus, quantité de sucre, mais qui n’est pas fort beau. On y envoie de Portugal, quelques vaisseaux de deux ans en deux ans.

Il c'était formé à Lisbonne en l’année 1696, une Compagnie pour le Commerce de Guinée, et des Indes, sous le titre de Compagnie de Carcheo, qui traita avec le Roy d’Espagne, pour avoir la permission d’introduire, pendant cinq années, cinq mille Nègres par an, dans les Ports des Indes d’Espagne, sous diverses conditions, également avantageuses à Sa Majesté Catholique, et aux Intéressés dans cette Compagnie.

Les premières avances montèrent à plus de trois millions ; et Sa Majesté, pour donner plus de relief à cette entreprise, et afin de la soutenir, pour ainsi dire, en son nom, souhaita d’y prendre intérêt pour les deux tiers de son fond capital.

La concession ayant fini, à peu près dans le temps que commença la guerre de la Succession d’Espagne ; et le Roy de Portugal s'étant déclaré contre Philippes V appelé à cette succession par ses propres droits, et par le testament de Charles II. les Portugais ne furent pas en état d’en demander la continuation. Aussi la fourniture des Nègres passa-t-elle pendant la guerre aux Français ; et à la paix d’Utrecht aux Anglais.

Le Commerce de Portugal, aux îles de sa domination, comme la Tercere, Fayal, St. Michel, et Madère, n'est que d’une médiocre considération. On y porte des huiles, des bayettes, des serges, du ris, et du papier.

On tire de la Tercere, et de S. Michel, du blé, et de l'orge, pour le Portugal. Ces grains payent quatre pour cent de sortie, quand on les charge sous pavillon Portugais ; et quatorze pour cent, sous pavillon étranger. Ils ne payent point de droits d'entrée en Portugal.

Fayal et Madère fournissent des vins, qu’on porte en différents endroits, particulièrement au Brésil, aux Barbades ; et en temps de guerre, dans le Nord. Madère donne aussi des sucres, et des confitures sèches.

Il y a à Lisbonne, à Porto, à Faro, et dans quelques autres Villes de Portugal, des Marchands Français, Anglais, Italiens, Hollandais, et Hambourgeois. Le Commerce des Anglais y est le plus considérable. On parlera dans la suite un peu plus en détail du négoce de Porto, particulièrement par rapport à la France.

Le Commerce d’Italie avec le Portugal, se fait par des vaisseaux Génois, qui font ordinairement fort gros. Il y vient aussi de temps en temps quelques navires de Livourne.

Le négoce des Suédois est plus réglé ; et il vient tous les ans de Suède à Lisbonne, cinq ou six vaisseaux de trois ou quatre cens tonneaux, fort bien armés. Ils apportent des planches, du goudron, du cuivre, et du fer. On y voit aussi quelques vaisseaux Danois, chargés de mâtures, et de bois de charpente. Les uns et les autres font leurs retours en sels.

Le Commerce que les Portugais entretiennent avec l'Espagne, leur est très savantageux ; et il leur en revient quantité d'argent en espèces ; les Espagnols apportant en Portugal beaucoup moins de marchandises, qu’ils n’en tirent.

Les marchandises que les Espagnols apportent, sont des moires, des taffetas, de l’indigo, de la cochenille, et du mastic. Celles qu’ils tirent, sont, des sucres, et des tabacs.

Costumes des environs de Lisbonne (voir les pages des costumes anciens portugais)

|

![]()