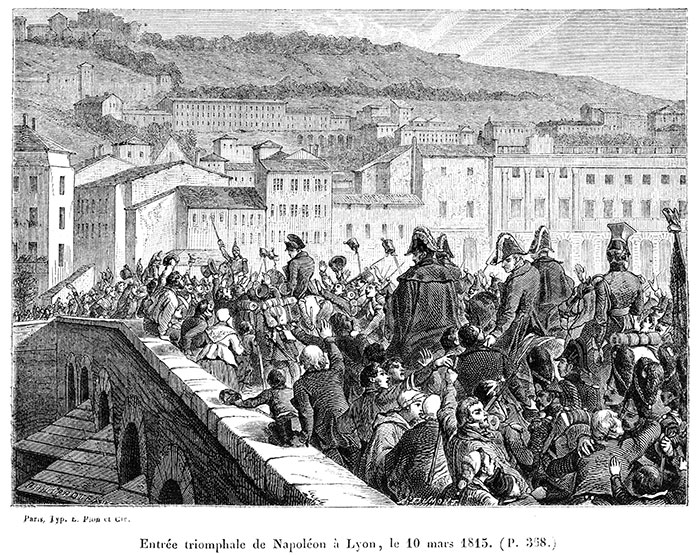

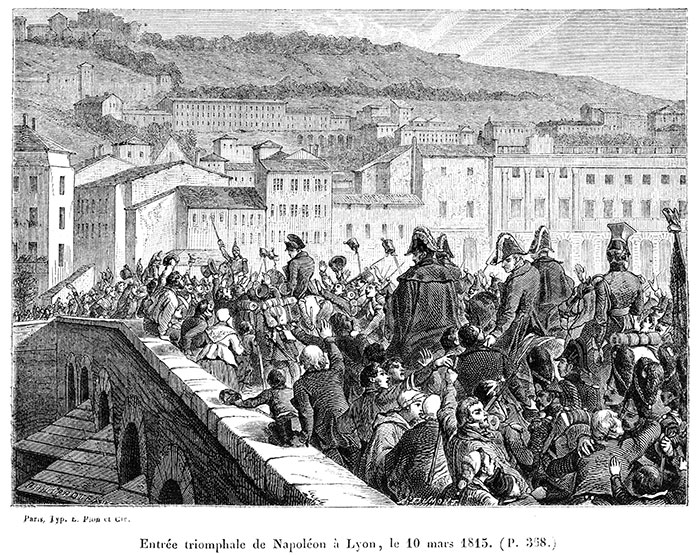

Entrée de Napoléon dans Lyon en 1815

Gravure extraite de L'Histoire de l'Empire d'Auguste Thiers - 1879

Lyon et ses rues

Lyon, extrait du "Guide pittoresque du voyageur en France", édition 1835

Rues. On compte à Lyon 250 rues, dont plusieurs sont fort longues, quelques-unes larges et assez régulières. Cependant il en est peu de véritablement dignes de la seconde ville d’un grand état. Dans les quartiers nouveaux, les rues sont régulières et se coupent à angle droit ; mais elles manquent de beaux édifices. En général, Lyon, surtout dans la partie basse, est percé de communications étroites, escarpées, tortueuses, et bordées de maisons si élevées qu’elles permettent rarement au soleil de pénétrer jusqu’au pavé. Ces rues, presque toujours humides et fangeuses, sont d’ailleurs mal pavées de cailloux roulés et manquent de trottoirs. Des allées obscures, servant de passage d’une rue à l'autre, des cours étroites et sombres, une population surabondante, et surtout des habitudes de malpropreté assez générales, seraient des causes d’insalubrité funeste, si la nature ne faisait, pour les détruire, plus que les habitants eux-mêmes.

La rue Mercière est une des plus longues, des plus fréquentées et des plus marchandes de Lyon ; mais elle est aussi l’une des plus étroites, des plus tortueuses et des plus malpropres.

La rue de la Juiverie était autrefois une des plus belles de la ville, et elle est encore aujourd’hui une des plus larges : c’est dans cette rue que Charles VIII et Louis XII donnèrent des fêtes et des tournois durant leurs séjours à Lyon.

Les rues les plus belles et les plus régulières sont celles de Saint-Dominique, Royale, du Plat, Vaubecourt, Grenette, Neuve-des-Capucins, Saint-Pierre, Puits-Gaillot, Lafont, Sala, d’Auvergne, Clermont, Sainte-Hélène, de Puzy, Bourbon, Roger, de Jarente, de la Reine, du Commerce, et toutes les rues nouvellement percées dans le quartier de Perrache.

Lyon s’est embelli récemment d’un passage couvert, désigné sous le nom de galerie de l’Argue, qui communique de la place de la Préfecture à la rue de l’Hôpital. Ce passage a 460 pieds de longueur sur 14 de large, et 96 arcs de magasins presque tous occupés par de jolies boutiques. Un nouveau passage par la place Grenouille met la galerie de l’Argue en communication directe avec la place des Terreaux : ce passage est plus étroit que l’autre, les boutiques en sont plus profondes et occupées par des étalagistes.

Recherches sur les enseignes curieuses de Lyon

Texte et illustrations de A Steyert, in Le Magasin pittoresque - année 1855

Enseigne de chirurgien du Musée lapidaire de Lyon vers 1850,

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

Il s’est conservé à Lyon un grand nombre de vieilles enseignes ; on en compte encore plus de quatre-vingts, les unes figurées, les autres simplement indiquées par une inscription ; il faudrait même doubler ce nombre, si l’on y ajoutait celles que cachent les devantures de magasins ou qui ont disparu par suite de démolitions toutes récentes ; mais il ne paraît point qu’aucune remonte au-delà des premières années du seizième siècle, à moins que l’on ne regarde comme enseignes des animaux sculptés sur la façade du numéro 1 de la rue Saint-Jean, et un petit monument conservé au Musée lapidaire, lequel représente un chirurgien occupé à panser la jambe d’un pauvre pèlerin blessé, dont le geste et l’expression dénotent la douleur ; le costume et le style indiquent la seconde moitié du quinzième siècle. Le sujet et ses proportions peuvent convenir à une enseigne ; mais il n’existe point de document sur l’origine et la destination de cette œuvre. Du reste, la rareté d’enseignes très anciennes s'explique naturellement par le fait que, dans la ville de Lyon, un très-petit nombre d’édifices privés survécurent à la révolution artistique ou plutôt commerciale qui signala dans cette ville les premières années de la renaissance.

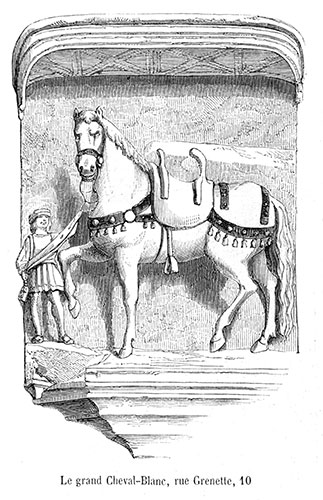

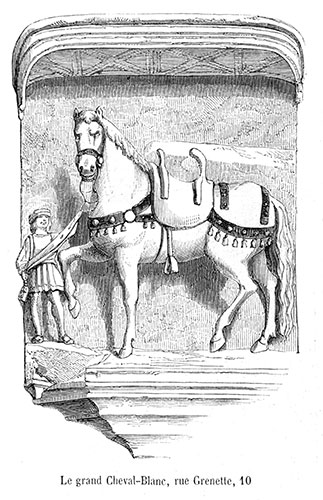

Enseigne du grand cheval blanc, 10 rue de Grenelle à Lyon, vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

L’enseigne du grand Cheval-Blanc date du règne de Louis XII. Exécutée en ronde bosse, sur de très grandes proportions (demi-nature), elle représente un vigoureux coursier richement enharnaché, et conduit par un petit page. L’excellence du travail, la beauté des formes, la naïveté des mouvements, la disposition originale de l’ensemble par rapport aux différents points de vue sous lesquels il peut être observé, rendent ce morceau assez remarquable. Il est peint et doré au naturel ; mais, par suite de restaurations successives, le page a été transformé en négrillon, sans doute au dix-huitième siècle, alors que les domestiques noirs étaient à la mode. L’importance de cette enseigne ne permet pas de l’attribuer à une hôtellerie ; elle fait d’ailleurs partie intégrante de l’édifice auquel elle appartient ; elle est donc de l’ordre de celles qui servaient de désignation aux maisons elles-mêmes. Toute explication de cette ligure peut paraître hasardée ; cependant elle rappelle une anecdote qui, par la coïncidence des lieux, des dates et des faits, aussi bien que par son propre intérêt, mérite quelque attention. C’est un épisode de la vie de Bayard.

Il était page au service du duc de Savoie, lorsque ce prince, se rendant à Lyon auprès de Charles VIII, l’emmena avec lui. Bayard, alors fort jeune, était maigre et chétif plus encore qu’il n’est ordinaire à son âge ; mais il passait pour si habile cavalier, que le duc ne manqua pas à la première occasion d’en parler devant le roi, qui témoigna le désir de le voir à cheval le jour même. Le jeune page ne se trouvait pas là ; « mais tantôt lui fut racompté et comment le roy le vouloit veoir sur son cheval, et croy que s’il eust gaigné la ville de Lyon, n’eust pas esté si aise. » Aussitôt il alla s’équiper, monta « sur son roussin, lequel était si bien peigné et accoustré que rien n’y défailloit. » Puis il fut dans la prairie d’Ainay attendre le roi, qui ne tarda guère. « Incontinent qu’il fut hors du bateau, va veoir sur la prée le jeune Bayard sur son roussin. Si luy commença à crier : Page, mon ami, donnez de l’espron à votre cheval ; ce qu’il fist incontinent, et semblait à le veoir départir que toute sa vie eust fait ce métier... Si commença le roy à dire à monseigneur de Savoie : Mon cousin, il est impossible de mieux picquer ung cheval ; et puis s’addressant au page, il luy dist : Picque, picque encores ung coup. Après les parolles du roy, les pages luy crièrent Picquez, picquez ; de façon que depuis par quelque temps fut surnommé Picquet. »

à la suite de cette aventure, il passa au service du roi de France, et, quelques années après, Charles, se trouvant de nouveau à Lyon, Bayard à peine hors de page y faisait ses premières armes dans un tournoi, à la grande satisfaction des dames lyonnaises. Il n’est pas impossible que, dans la suite, le riche bourgeois qui faisait construire cette maison ait voulu rappeler le souvenir du petit Picquet, « dont humaines louënges commençoient alors à s’espandre par toute la chrestienté (‘). » Quoi qu’il en soit, le grand Cheval-Blanc est assurément un monument non équivoque des tournois qui furent donnés dans la rue Grenette pendant les séjours de Charles VIII.

{') Très-joyeuse, plaisante et récréative histoire, par le loyal serviteur des faits et prouesses du bon chevalier sans paour et sans reproche, le gentil seigneur Bayart. — Callat—Petitot, Ire série, t. XV

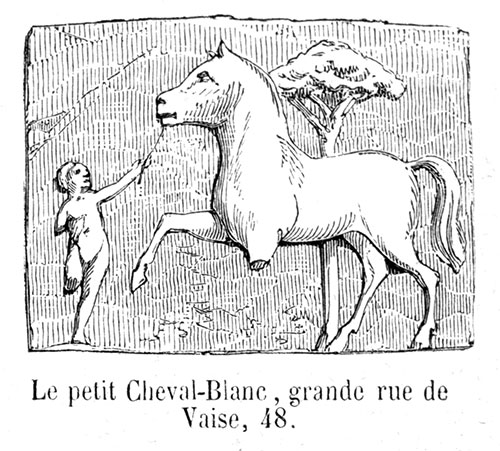

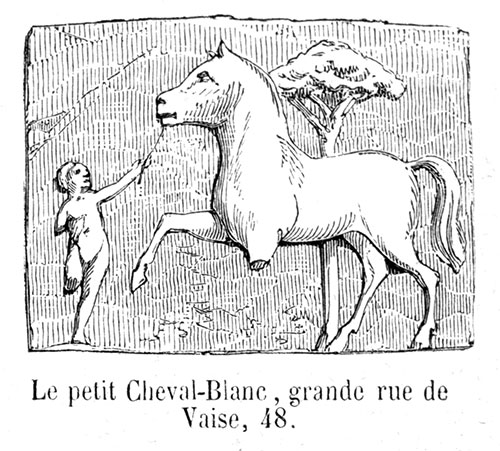

Enseigne du Petit cheval blanc, 48 rue de Vaise à Lyon, vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

Nous reproduisons en même temps un petit bas-relief antique transformé en enseigne, et qu’il est curieux de comparer avec le grand Cheval-Blanc à cause de l’identité parfaite de la composition.

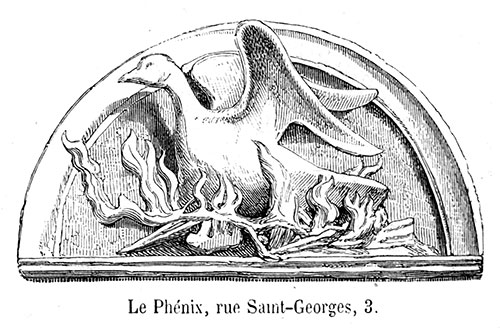

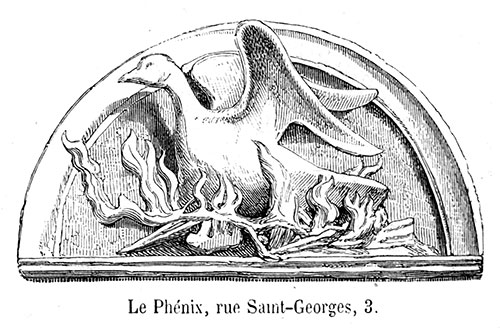

Enseigne du Phénix, 3 rue st Georgesà Lyon, vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

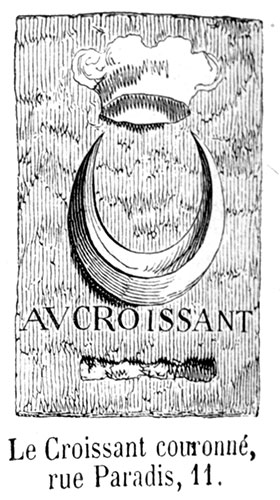

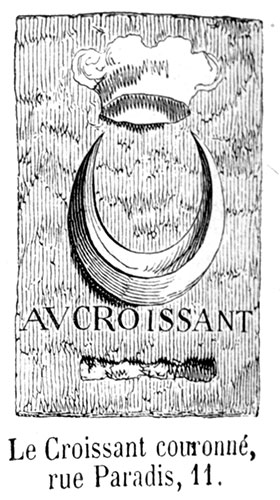

Le Phénix date du règne de Henri II, ainsi que le Croissant couronné ;

Enseigne Le croissant couronné, 11 rue de Paradis à Lyon, vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

la rue Paradis, où se trouve ce dernier, fut ouverte au milieu du seizième siècle ; il est tout naturel d’y trouver l’emblème du prince qui régnait alors.

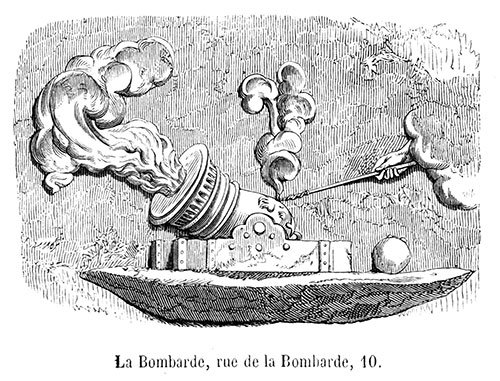

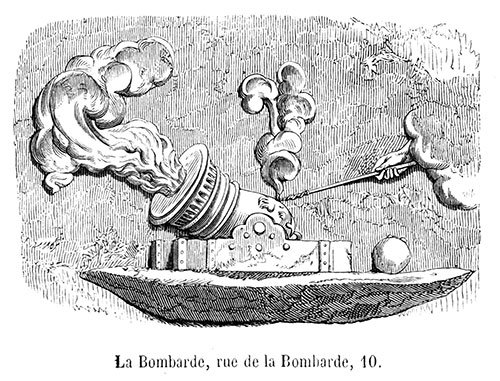

Enseigne La Bombarde, 10 rue de la Bombarde, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

A la Bombarde, est une enseigne refaite et déplacée en 1772 ; mais les anciens bâtiments en ont gardé le nom, et on montre encore l’hôtellerie dont, il y a deux cents ans, Monconys parlait ainsi.

Le bon Seigneur vous contregarde,

Vous qui logez à la Bombarde,

Devant Saint-Jean, près du Palais!

Vivez toujours en bonne paix !

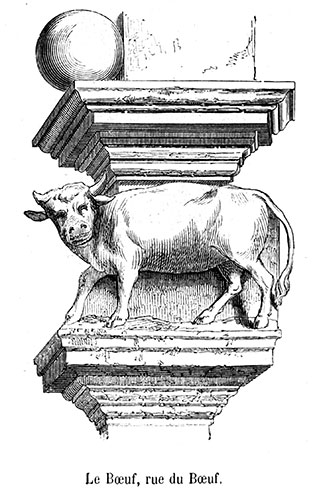

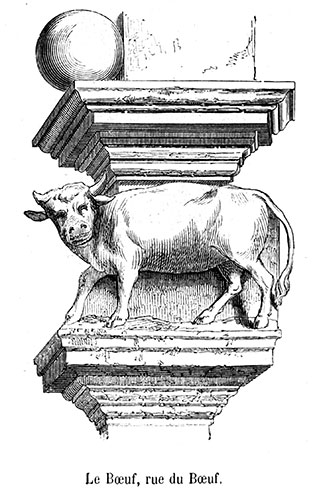

Enseigne Le Boeuf, rue du Boeuf, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

Le bœuf placé à l’angle de la rue du même nom est attribué à Jean de Bologne.

à l’Assomption, rue Belle-Cordière, n° 21, immense bas-relief dont il n’est resté que le cadre de pierre et ces mots au-dessous : assumpta est cœlum. Les clefs d’arche du n° 12 de la rue de la Monnaie portent des insignes de métier que l’épaisseur du badigeon ne permet plus de reconnaître. D’autres enseignes de la rue Gentil et de la rue Saint-Jean sont de même indéchiffrables.

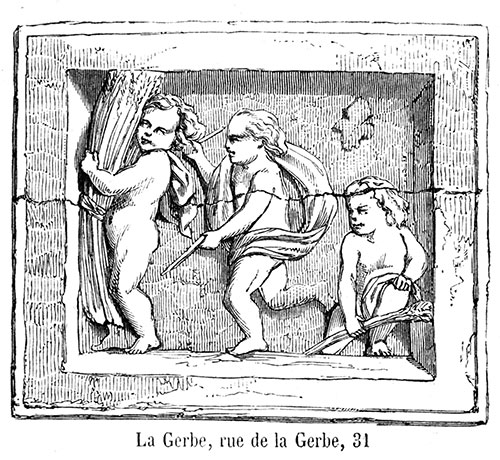

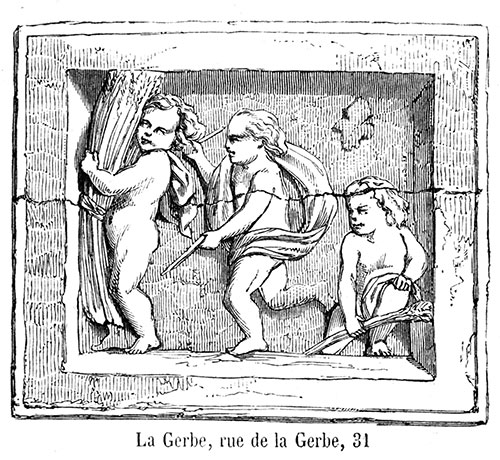

Enseigne La Gerbe, rue de la Gerbe, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

Aux premières années du dix-huitième siècle appartient l’une des plus belles enseignes de Lyon, celle de là Gerbe. Elle est remarquable, non par ses proportions, qui sont assez restreintes, mais par la perfection du travail, qui dénote un ciseau habile et exercé. Alors les artistes les plus célèbres ne dédaignaient pas de mettre la main à de modestes travaux ;

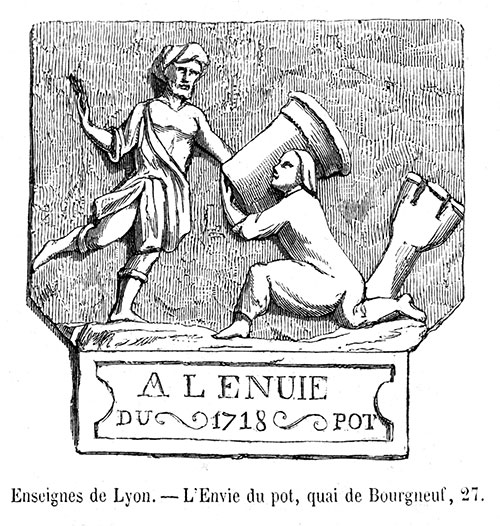

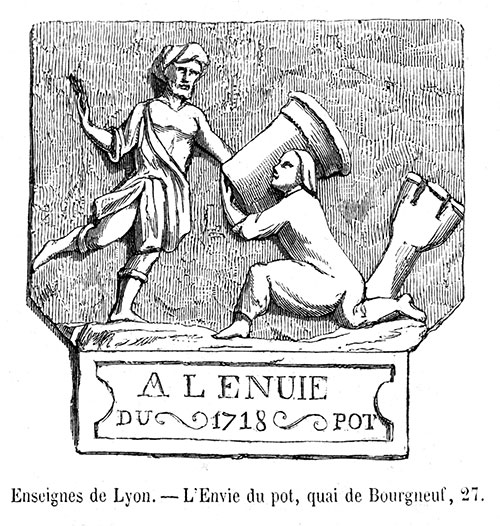

Enseigne à l'envie du pot, 27 quai de Bourgneuf, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

on peut, sans trop de présomption, chercher l’auteur de cette petite composition parmi les noms des grands sculpteurs qui illustraient Lyon à cette époque,

1718, à l’Envie du Pot. L’un des deux personnage, par son turban et son accoutrement bizarre, représente un étranger : le voici qui accourt d’un pays lointain, attiré par la renommée du potier. Le quai de Bourgneuf était le quartier de ces industriels :

Comme aux faubourgs les fumantes fournaises

Rendent obscurs les circonvoisins lieux,

disait un poète lyonnais du seizième siècle.

Le symbolisme populaire, chassé des cathédrales par les idées nouvelles, avait trouvé un refuge dans les édifices privés ; il n’y avait pas jusqu’aux figures les plus vulgaires qui n’eussent parfois un sens moral qui échappe maintenant à notre vue. Au dix-huitième siècle, le goût des emblèmes ridicules et des calembours ne fit que s’augmenter ; mais, les allégories et les moralités furent bien moins en vogue.

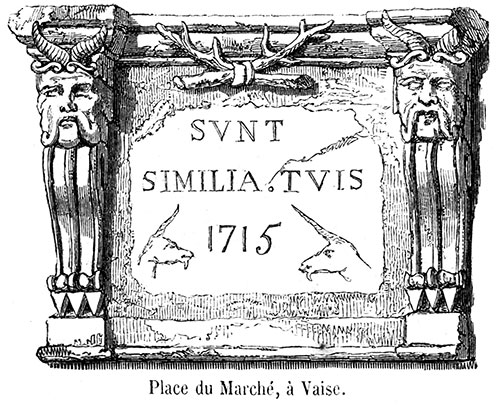

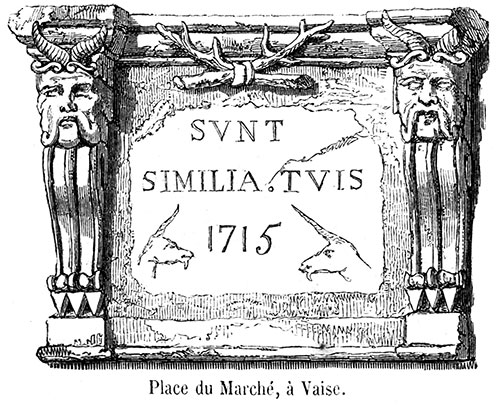

Enseigne Sunt similia tuis, 1715, place du Marché, Vaise, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

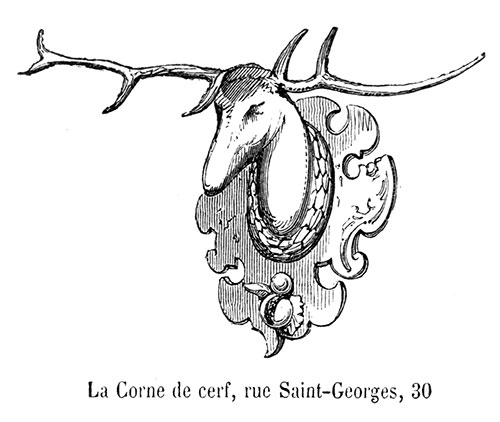

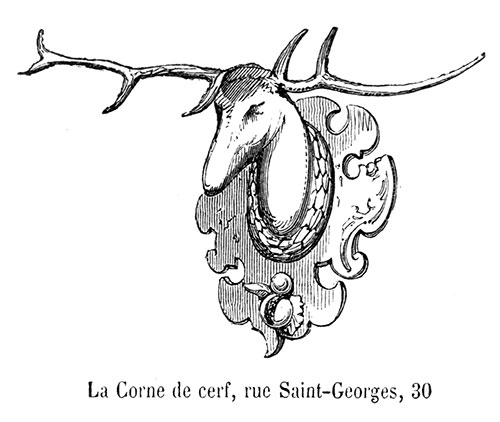

A Vaise, sur un marbre entouré de cornes de toute nature, on lit : Sunt similia tuis, 1715 (Ils sont comme vous) ; la même inscription et les mêmes ornements sont reproduits rue Bourgchanin, n° 36, mais avec la date de 1720. Il existe dans le quartier Saint-Georges un cabaret célèbre, depuis un siècle au moins, par une cérémonie burlesque. Quand un nouveau client s’y présente, le maître du lieu apporte gravement une vaste coupe pleine de vin, enchâssée entre deux bois de cerf, qui s’élèvent au-dessus et la dépassent au-dessous de telle façon qu’on ne peut la disposer que sur un support destiné à cet effet. Cependant le cabaretier répète les couplets d’une chanson bouffonne, tandis que son nouvel hôte vide la tasse ; mais celui-ci ne peut achever de boire sans s’engager la tête entre les deux cornes. Tout près de là, il y a l’enseigne de la Corne de cerf, et dans la rue Grolée, une Tête cornue.

Enseigne La corne de cerf, 30 rue st Georges, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

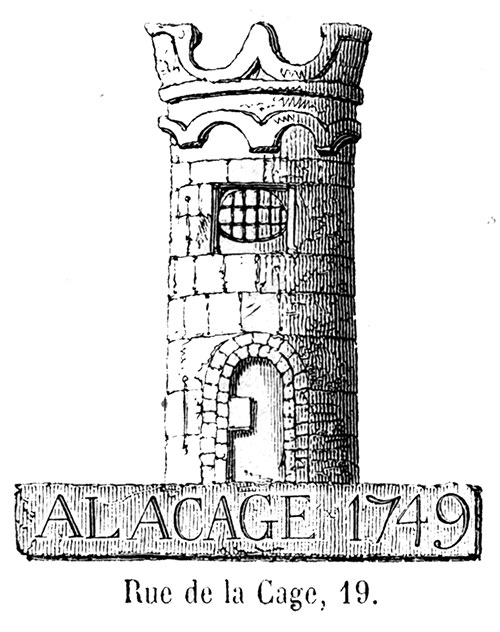

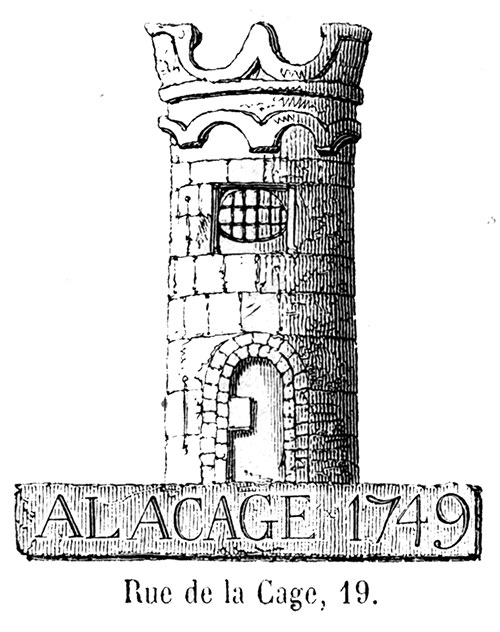

Enseigne à la Cage, 1749, 19 rue de la Cage, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

Enseigne Au vert galant, 1759, 13 rue Henry, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

A la Cage, 1749 ; au Vert galant, 1759, où est sculpté un jeune homme qui semble offrir gracieusement un verre ; une enseigne détaillée, inscrite sur une petite plaque de marbre, place des Cordeliers, n° 23, et ainsi conçue : la Mule au buisson, magazin de tapisseri d’Auvergne et d’Allemagne, sont des exemples de la manière dont on entendait alors les jeux de mots.

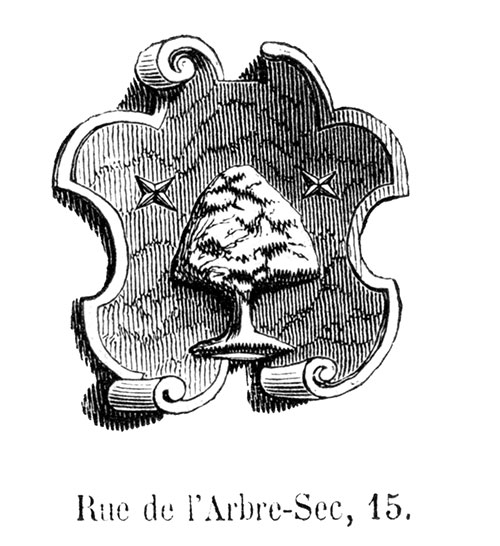

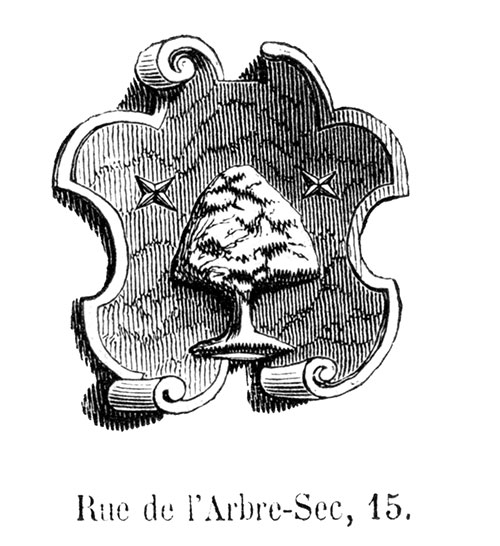

Enseigne de l'Arbre sec, n° 15 de la même rue, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

Un grand nombre de rues doivent leur dénomination à des enseignes de cette époque, encore visibles. Ce sont les rues de la Lune, Raisin, Trois-Caneaux, Grand-Cornet, Bât-d’Argent, de l’Arbre-Sec, Plat-d’Argent. Sur le drapeau d’un des vingt-huit personnages de la Cité, avant 1790, on voyait un lion se garantissant d’une nuée de flèches avec le plat d’argent ; la légende était : De lance fit clypeus (Le plat devient bouclier). La rue Treize-Cantons, ou il y a une hôtellerie décorée des armoiries des treize cantons suisses peints autour de l’aigle autrichienne. Deux cavaliers de la maréchaussée du temps de Louis XV étaient peints à l’entrée de la cour des Archers ; on les voyait encore il y a quelques années. L’enseigne du Cheval noir est aussi une peinture : ce sont les seuls exemples de ce genre, aussi répandus peut- être que la sculpture, mais d’une conservation plus difficile.

On plaçait des enseignes au milieu des grilles et des ornements qui ferment les arcs des portes d’allée. Telles sont : la Toison d’or, rue Lanterne ; saint Denis, rue Neuve ;

au Lion dévorant un bœuf, rue Saint-Marcel ; et quelques autres.

Enseigne Le Cheval d'argent, rue puits-Gaillot, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

A la même époque appartiennent aussi : le Bras d’or, rue Mercière ; le Louis d’or, le Cheval d’argent, le petit Cheval blanc, 1764, rue Tupin, en face du grand Cheval blanc ; le grand Cheval marin, rue Bourgchanin ; au grand Pélican, 1755, enseigne dorée, rue Confort, n°13, primitivement suspendue à une tringle de fer.

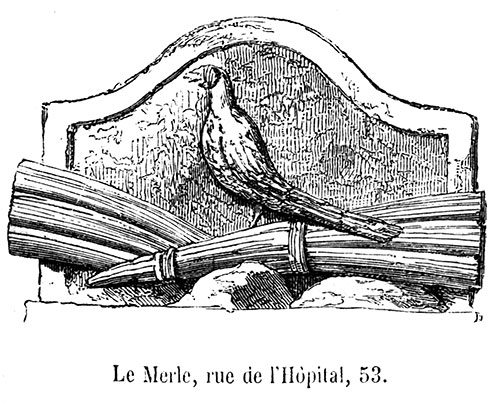

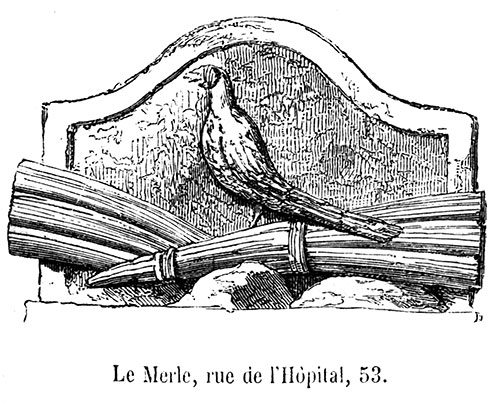

Enseigne Le Merle, 53 rue de l'Hôpital à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

Le Merle, l’Oie, rue Palade-Grillet ; une tête de bœuf, de grandeur naturelle, rue Port-Charlet, n° 43 ;

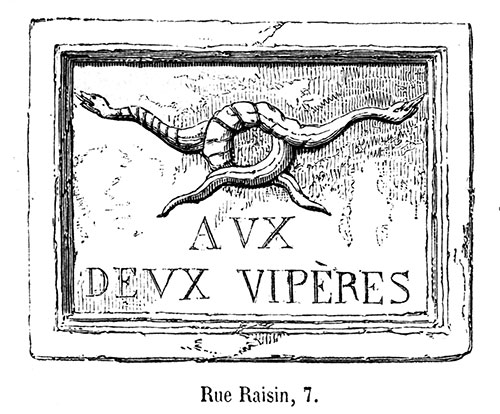

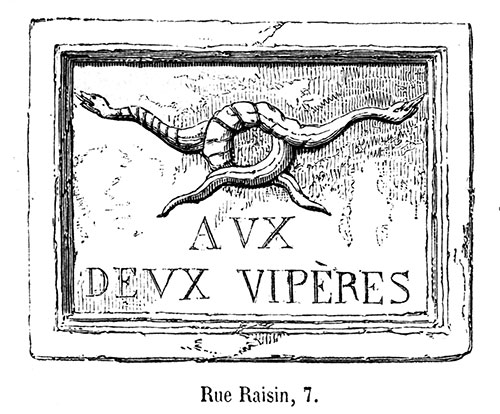

Enseigne Aux deux Vipères, 1764, 7 rue Raisin, à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

Aux deux Vipères, 1764, où il y avait une école de pharmacie : c’était aussi la marque des de Tournes, imprimeurs qui illustrèrent les presses lyonnaises du seizième au dix-huitième siècle ; leur enseigne est au n° 9, mais elle n’est pas visible ; ils y joignaient cette devise : Ne vis alteri feceris quod tibi fieri non vis (Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait). Au petit Versailles, rue Tramassac ; à l’hôtel de la Cornemuse, rue Quatre-Chapeaux ;

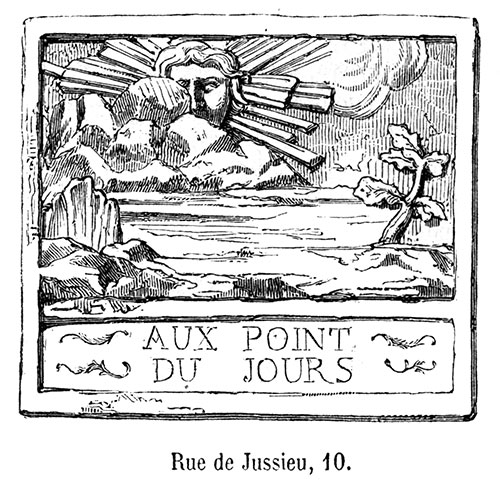

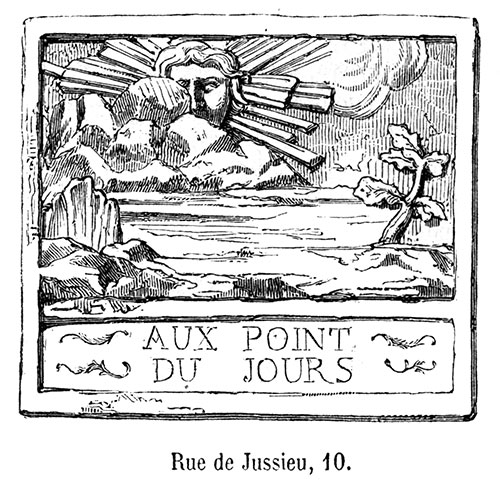

Enseigne Aux point du jours, 10 rue de Jussieu à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

aux trois Cornets, aux trois Poissons, aux deux Dauphins dorés, au Point du Jour, au grand Amiral, rue Belle-Cordière ; aux SSSS, aux quatre Sœurs, maison donnée à l’Hôtel-Dieu par quatre sœurs hospitalières ; Dombiste, maison ornée de bourdons et de coquilles, grand’rue de la Guillotière ; aux trois Pèlerins, 1738, rue Bonnevaut, n° 17 : c’étaient trois frères qui avaient fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Ces demi exemples justifient ce que nous avons avancé plus haut, que l’on profitait des enseignes pour montrer que l’on avait porté le bourdon. Un grand nombre, enfin, d’images pieuses : la Croix verte, la Croix d’or, la Croix de Malte, rue des Prêtres, n° 36, près de l’ancienne commanderie de chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; à la Gloire de Dieu, rue de la Pouille, n° 6, à Fourvières, 1726 ; à Notre-Dame de Lorette, au-dessous d’un cadre vide, il est resté cette inscription en italien : Figura délia santa casa di Loretto, 1717, place Grenouille, n° 31 ; à saint Claude, 1759, ruee Bat-d’ Argent ; au petit saint Jean, rue Stella ; à la Madeleine, rue Gentil ; à sainte Agathe, rue Terraille ; à la petite Notre-Dame, rue Bourgchanin ; à Notre-Dame de Pitié, rue de l’Hôpital, etc.

De nos jours, les enseignes ont subi une révolution complète ; les numéros indicateurs ont fait disparaître celles qui servaient à désigner les maisons, et enfin on a remplacé les figures et les emblèmes des marchands d’autre fois par d’immenses panneaux de mille couleurs, couverts de lettres gigantesques sous lesquelles le caractère architectonique de l’édifice est entièrement défiguré ; les vieux symboles ont cédé la place aux formules monotones des titres et des raisons de commerce. Cependant, parmi les enseignes contemporaines, quelques-unes sont remarquables. Après l’insurrection d’avril 1834, un pauvre cabaretier trouva trente-deux boulets dans sa maison dévastée ; il les étala sur une tablette et écrivit sur sa porte : aux Trente-deux boulets d’Avril ; un autre, au Vaisseau, qui eut beaucoup à souffrir de la terrible inondation de 1840, modifia ainsi son enseigne : au Vaisseau naufragé ; à la Chapelle d’or, au Poulet, et ailleurs un pont et une fontaine, sont des noms propres en rébus ; à la Clef d’or, enseigne de maison toute récente ; un dégraisseur, au Signe (cygne) de la propreté ; un vannier, à l’Homme d’osier ; et quelques emblèmes ridicules : à la Femme sans tête, autrement dite la Bonne femme ; un cordonnier, à la Sirène ; un coiffeur, aux Ciseaux d’Atropos!

La plupart des enseignes que nous avons mentionnées appartenaient à des maisons ; celles des boutiques, destinées fi être souvent déplacées, étaient mobiles et fragiles. Il en est resté de curieux exemples aux magasins des droguistes, qui presque tous ont conservé à cet égard les anciens usages. Dans la rue Lanterne, où ils habitent, on retrouve l’aspect extérieur des boutiques telles qu’elles étaient au siècle passé ; ouvertes sous de vastes arcades de pierre, d’un côté est ménagée la porte, de l’autre s’élève un mur à hauteur d’appui, sur lequel est placée ordinairement l’enseigne, quand elle n’est pas sur le seuil même. Là on étale toutes sortes d’animaux étranges, quelquefois empaillés, comme Je Loup cervier, l’Ours blanc ; ou bien en bois peint, en fer repoussé et de grandes proportions : au Cheval marin, à la Licorne, la symbolique ennemie des poisons ; au Centaure, au Serpent boa, à l’Antilope, etc.

Enseigne de Droguiste, rue Lanterne à Lyon vers 1850

dessin de A. Steyert, extrait du Magasin pittoresque - année 1855

Nous compléterons cet essai en y ajoutant quelques-unes des enseignes remarquable qui n’existent plus. En 1464, Juvénal des Ursins, envoyé par le roi pour terminer un différend entre le duc de Bourbon et le comte de Savoie, logeait à l’auberge du Porcelet (du petit porc), où quelques années après trois jeunes seigneurs étaient écrasés dans leur lit par la chute d’un plancher. J.-J. Rousseau, à Lyon, datait une de ses lettres de l’hôtel de l’Epée royale, rue Gentil. La rue Bourgchanin, outre les enseignes que nous avons citées, en possédait un grand nombre d’autres qui ont été détruites il y a une dizaine d’années : aux Singes, au Roi d’or, à l’Arche d’alliance ; celle-ci était accompagnée d’une amplification ingénieuse du Décalogue que l’on découvrit en démolissant la maison :

Sers Dieu de tout ton cœur ; honore père et mère ;

Obéis à ton roi, justice aussi révère ;

Sois humble et débonnaire ; évite faux serment ;

Choisis le vrai ami ; vis toujours sagement ;

Pour conserver ton bien, l’avoir d’autrui ne touche ;

Rends le prêt, oy parler et clos souvent ta bouche ;

Ne blâme ton prochain, sois clément, hais le tort ;

Fais bien ; plains l’affligé, ne t’esjouis du mort ;

Choisis un bon conseil, au plus sage te fie ;

Et lors Dieu bénira ta maison et ta vie.

1612.

Vers le pont de pierre, à quelques mètres des roches où la Saône écume et bouillonne, elle se calme subitement, et cache sous son onde uniforme et tranquille un abîme profond, à demi-comblé aujourd’hui, et qui porte le nom significatif : la Mort qui trompe ; au carré formé par les rues Mercière, Chalamont et des Souffleliers, un marchand avait pris pour enseigne les héros des danses macabres sonnant de la trompette, avec ce calembour : à la Mort qui trompe. Le voisinage du gouffre dont nous venons de parler lui avait sans doute inspiré ce terrible jeu de mots, qui du reste était tout à fait dans les mœurs du temps. En 1620, on voyait une tête de mort peinte à la porte d’une boutique ; la rue s’appelle encore rue Tête-de-Mort. Les dénominations des rues nous ont ainsi conservé le souvenir de plusieurs enseignes. Telles sont les rues de la Palme, des Joncs, de la Plume, Pomme-de-Pin, des Quatre-Chapeaux, de la Sphère, de la Grenouille, de l’Arbalète, du Charbon-Blanc, du Palais-Grillet ; un vieux puits, sorte de cloaque, de citerne boueuse dont l’image servit ensuite d’enseigne, a laissé son nom à un quartier de la ville : au Puits pelu ou peloux (de péloû, boue) ; dans la rue Petit-David il y avait, en 1660, une statue « du petit David qui coupa la tête à Goliath. » Il n’y a pas longtemps que l’on a démoli, dans la rue Lanterne, une maison à l’angle de laquelle était sculpté un grand lion debout tenant entre ses pattes une lanterne ; antérieurement les murailles de la ville étaient près de là, et il y avait une porte dite de la Lanterne : ici c’était l’enseigne qui avait pris le nom de la rue.

Dans la rue du Bœuf, il y avait un Bacchus et une Flore ; au Change, une Trinité de trois têtes en une, soutenue par deux anges, de Germain Pilon ; dans la rue Tupin, l’enseigne de l’Empereur Pépin ; dans la rue Lainerie, celle des Gentilshommes français ; il y est resté un excellent morceau de sculpture sur bois ; à la porte du pont du Rhône (démolie pendant la révolution), une Truie qui porte ses petits dans une hotte, fort antique ; et enfin, dans la rue Thomassin, avant 1848, l’enseigne des Gryphe, imprimeurs célèbres du dix-huitième siècle : elle représentait un griffon, et au-dessous leur nom, Gryphius. Ils accompagnaient ordinairement cette marque d’une phrase tirée des lettres familières de Cicéron et qui se lit encore à l'ancienne loge du Change, comme devise des négociants Lyonnais :

VIRTUTE DUCE, COMITE FORTUNA.

Dans celte longue énumération, on reconnaît tout d’abord une double origine à ces emblèmes ; les uns, historiques, rappellent des faits ou des légendes ; les autres mettent en action des jeux de mots, ou représentent des noms figurés, des symboles parlants. On pourrait encore établir d’autres divisions, suivant qu’on les considérerait sous le rapport artistique, symbolique ou moral, etc. La philologie, l’histoire, l’anecdote, aussi bien que le pittoresque, gagneraient sans doute à la conservation et à l’étude de ces figures.

Il y a environ cinquante ans, un droguiste avait à sa porte un perroquet ; l’oiseau bavard était le favori des crocheteurs du port du Temple, ses voisins. Alors les églises se rouvraient et le catholicisme inaugurait son rétablissement par les cérémonies du jubilé séculaire, forcément retardé jusque-là. Chaque jour le clergé et les fidèles passaient en procession devant le perroquet qui, tout étonné et silencieux, prêtait une oreille attentive à des chants si nouveaux pour lui ; il en retint quelque chose, et désormais, quand il lui arrivait d’apostropher un passant stupéfait de ses épithètes favorites : Maton, Mathéion ! accompagnées d’un juron énergique, il ne manquait pas d’ajouter d’un ton pénétré : Ora pro nobis. Il n’en fallut pas plus pour le rendre célèbre par toute la ville ; on s’assemblait autour de la boutique, on applaudissait, on pérorait. Cet oiseau remuait les passions populaires avec autant de puissance que la voix d’un tribun ou les refrains émouvants d’un chant patriotique ; et si de nouvelles luttes intestines avaient divisé les citoyens, ces phrases monotones seraient peut-être devenues, pour les Lyonnais, un appel aux armes et un cri de ralliement. Enfin, quand le perroquet vint à périr, son maître crut devoir à sa renommée de conserver au moins son image ; il en fit une enseigne qui a résisté aux déménagements et que l’on voit sur la place de la Préfecture, au Perroquet vert. Mais qui voit maintenant dans cet oiseau de bois peint un monument des idées et des mœurs d’une époque ? Qui songe à y rattacher la mémoire de quelque fait important de nos annales ? Il n’est pour les passants qu’un emblème vulgaire et inexplicable. C’est peut-être là l’histoire de plusieurs enseignes dont nous ne comprenons pas le sens et qui nous paraissent absurdes

|

![]()